|

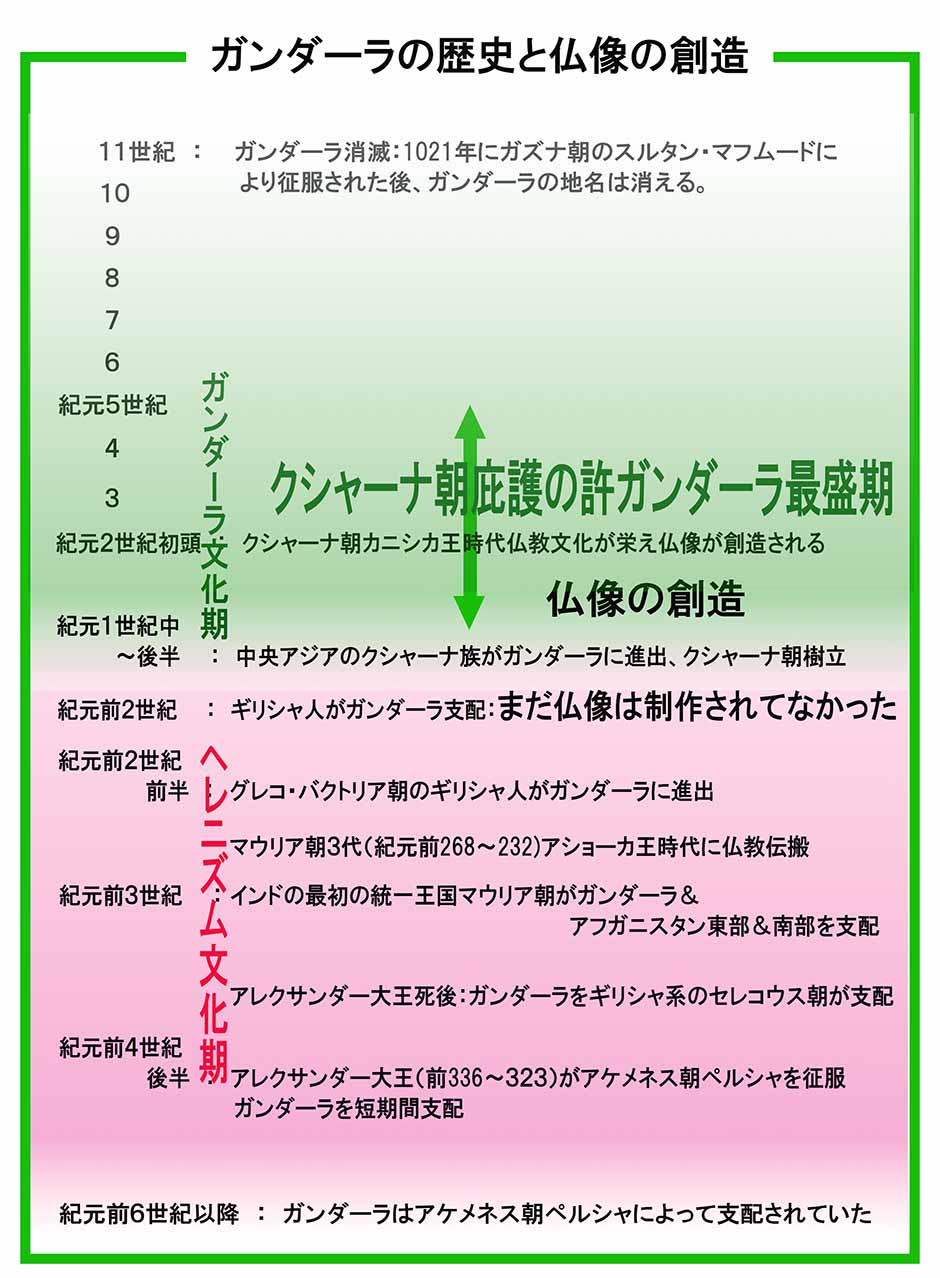

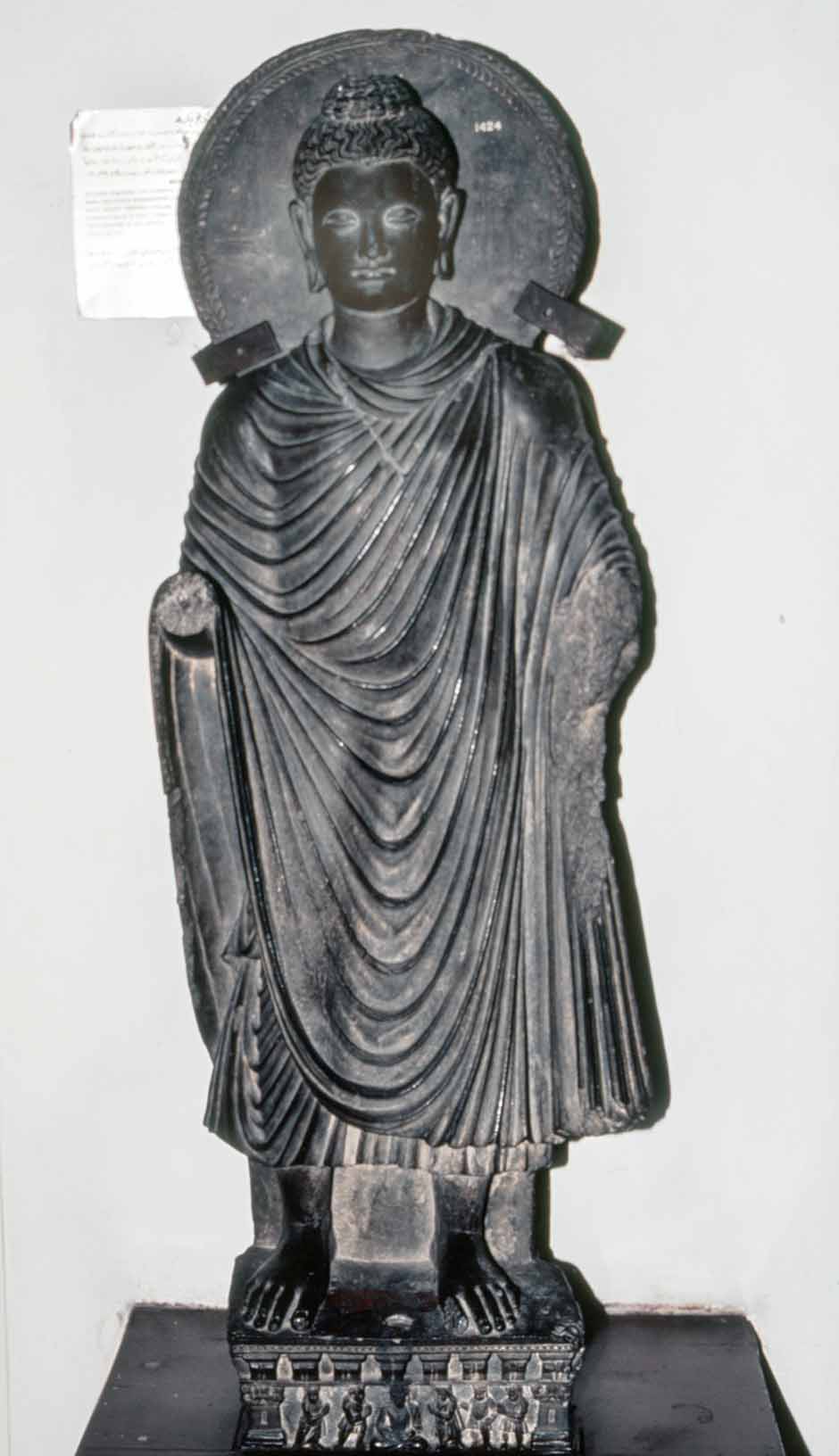

釈迦如来像 ペシャワール博物館館蔵 撮影2002年:白岩吉明

|

ガンダラーラ物語

|

| 第1話 プロローグ |

|

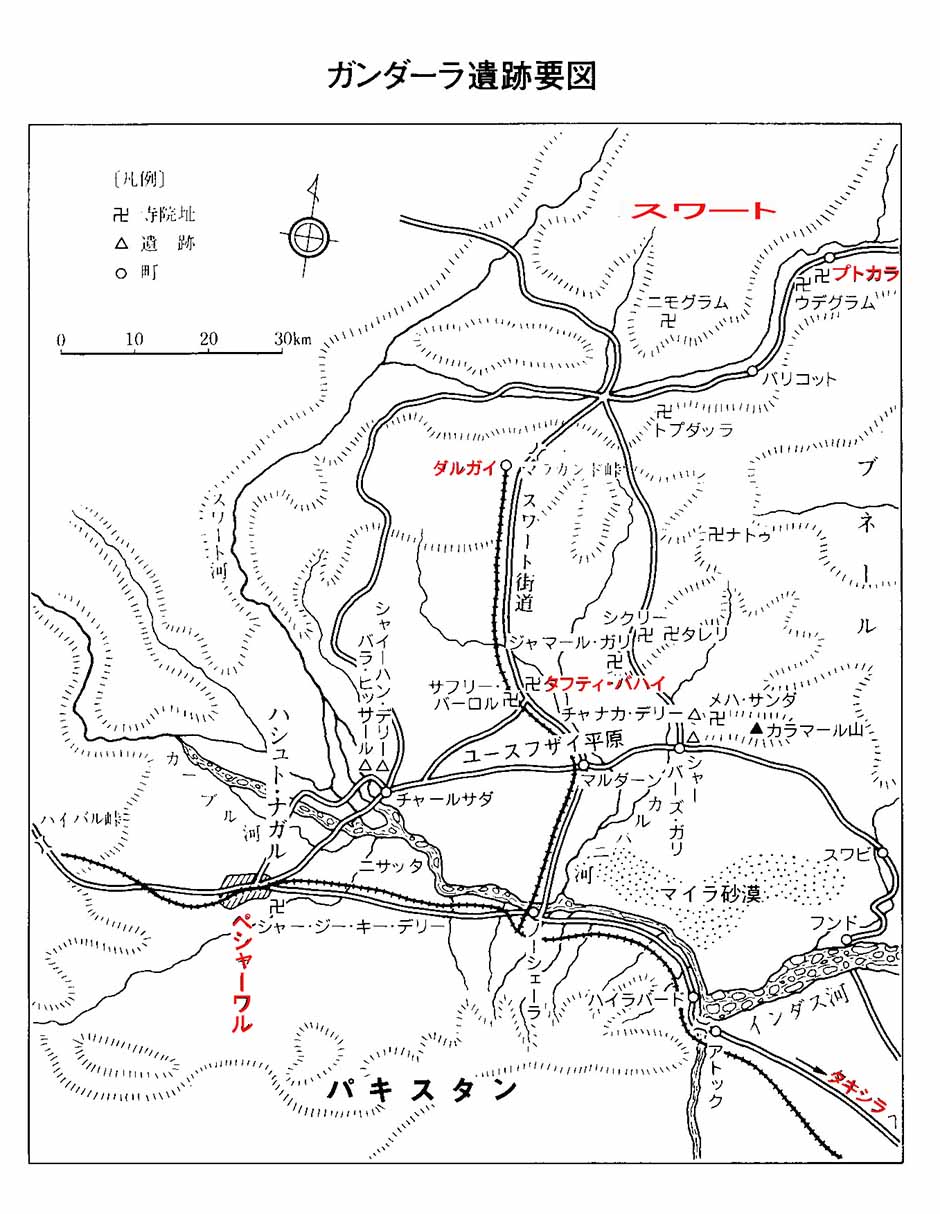

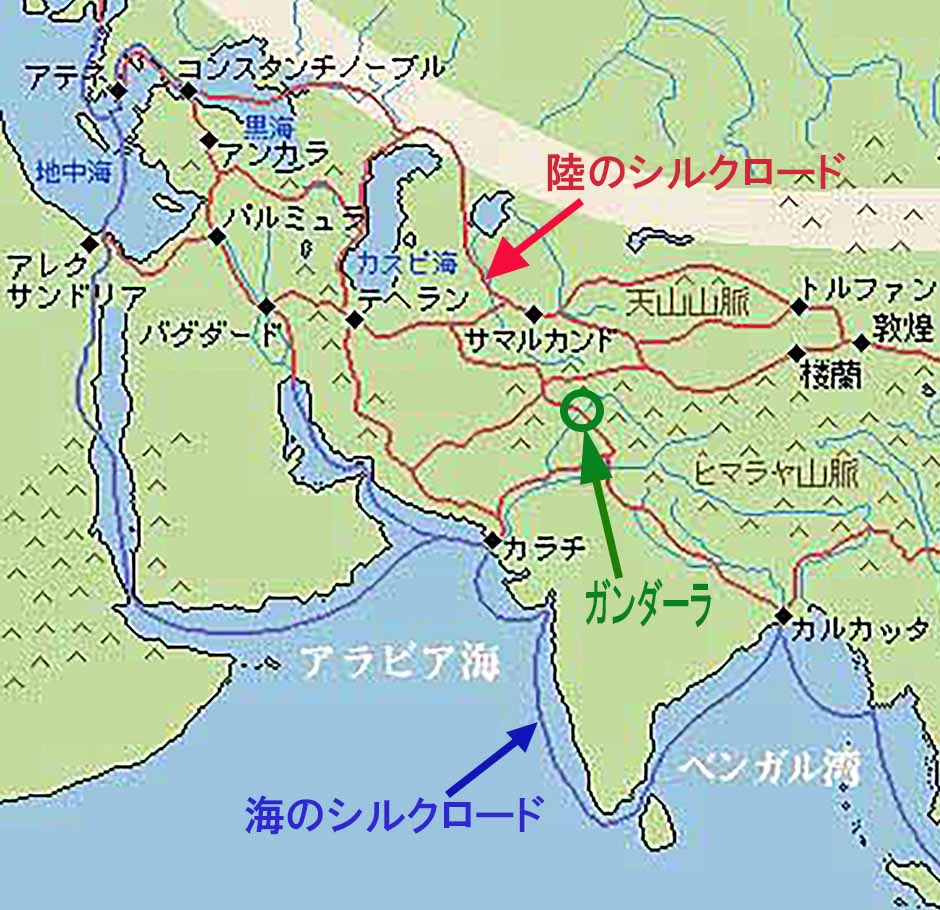

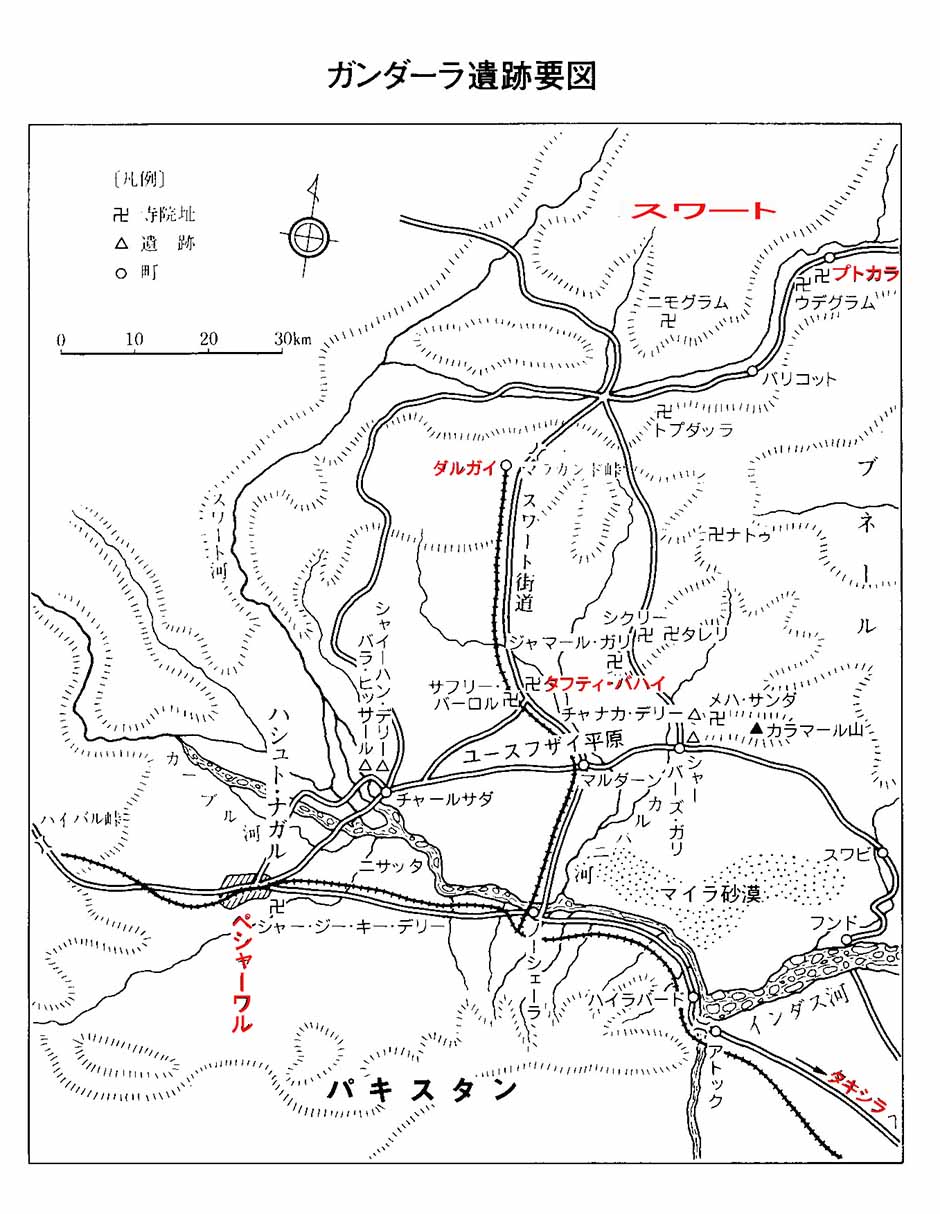

下図はスワット渓谷を流れるインダス川、其の下は川の西に並走するスレイマン山脈です。此の山脈の西にはヒンズークシュ山脈が走ります。この地域はスワット地方と呼ばれ、紀元前4世紀アレキサンダー大王の大軍は、インド征服の為に山を越え此の地に至りました、然し疲労が激し<、しばし停滞の後、軍はインド征服はあきらめギリシヤに撤退します。その時に残されたギリシヤ文明が、此の地にガンダーラ様式の仏教文化を生みました。ここでは現地で私が撮影した2000~1600年前のガンダーラ様式の作品群(現物)を紹介します。

|

|

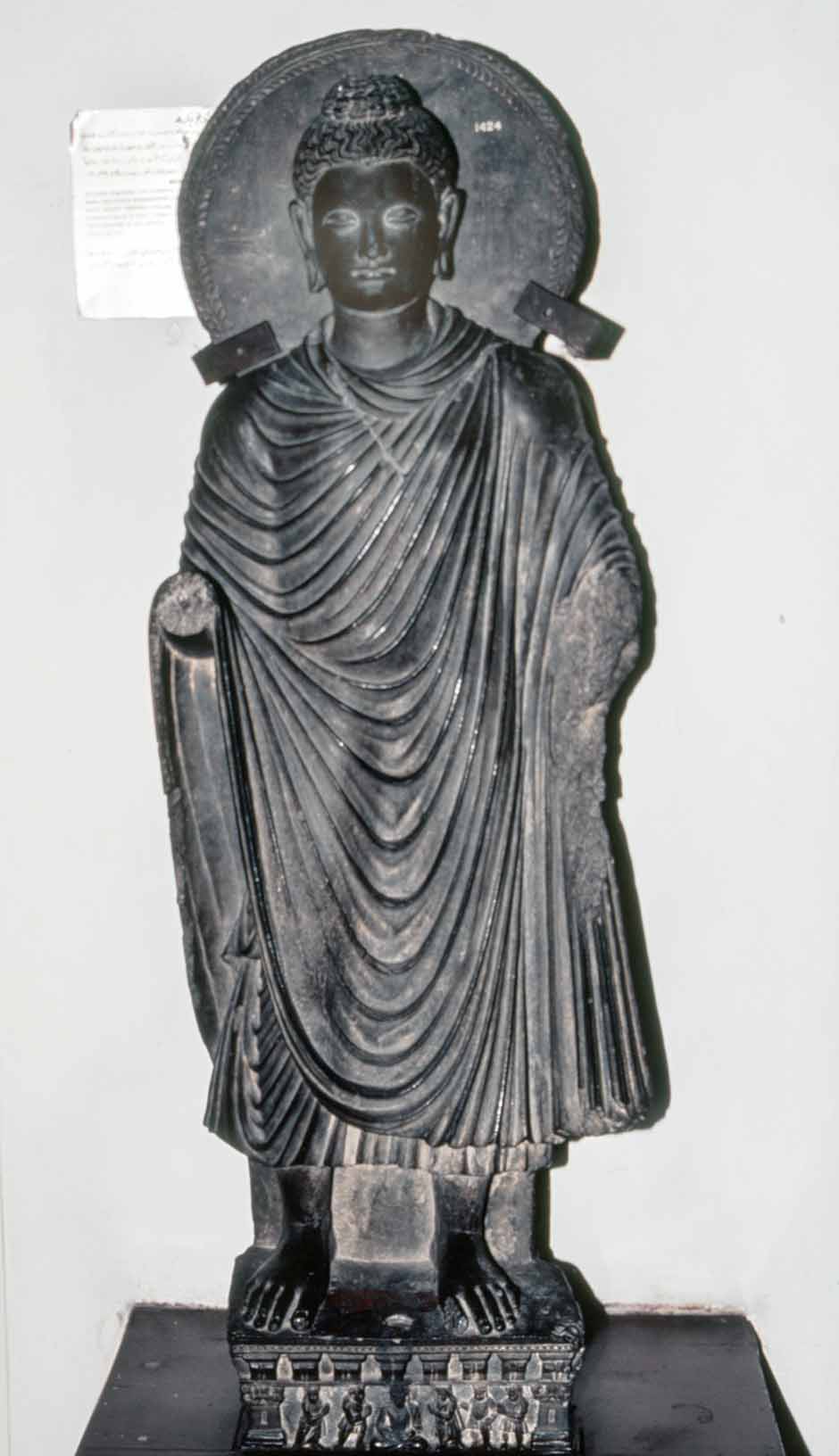

ローマ様式の釈迦如来像 ペシャワール博物館館蔵 撮影2002年:白岩吉明

|

s

|

ギリシャ様式の釈迦如来像 ペシャワール博物館館蔵 撮影2002年:白岩吉明

|

|

第2話 スワート渓谷源流域

|

|

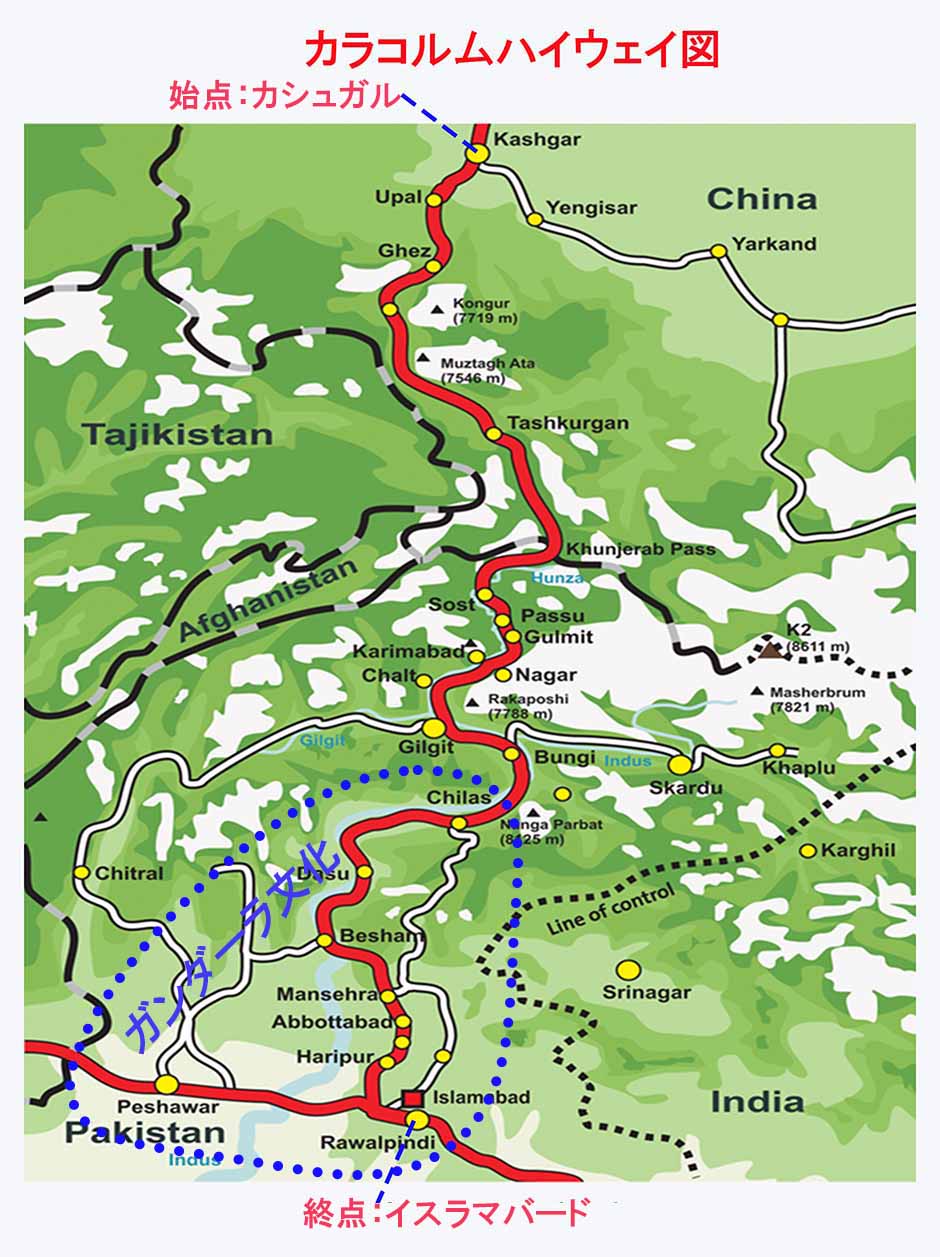

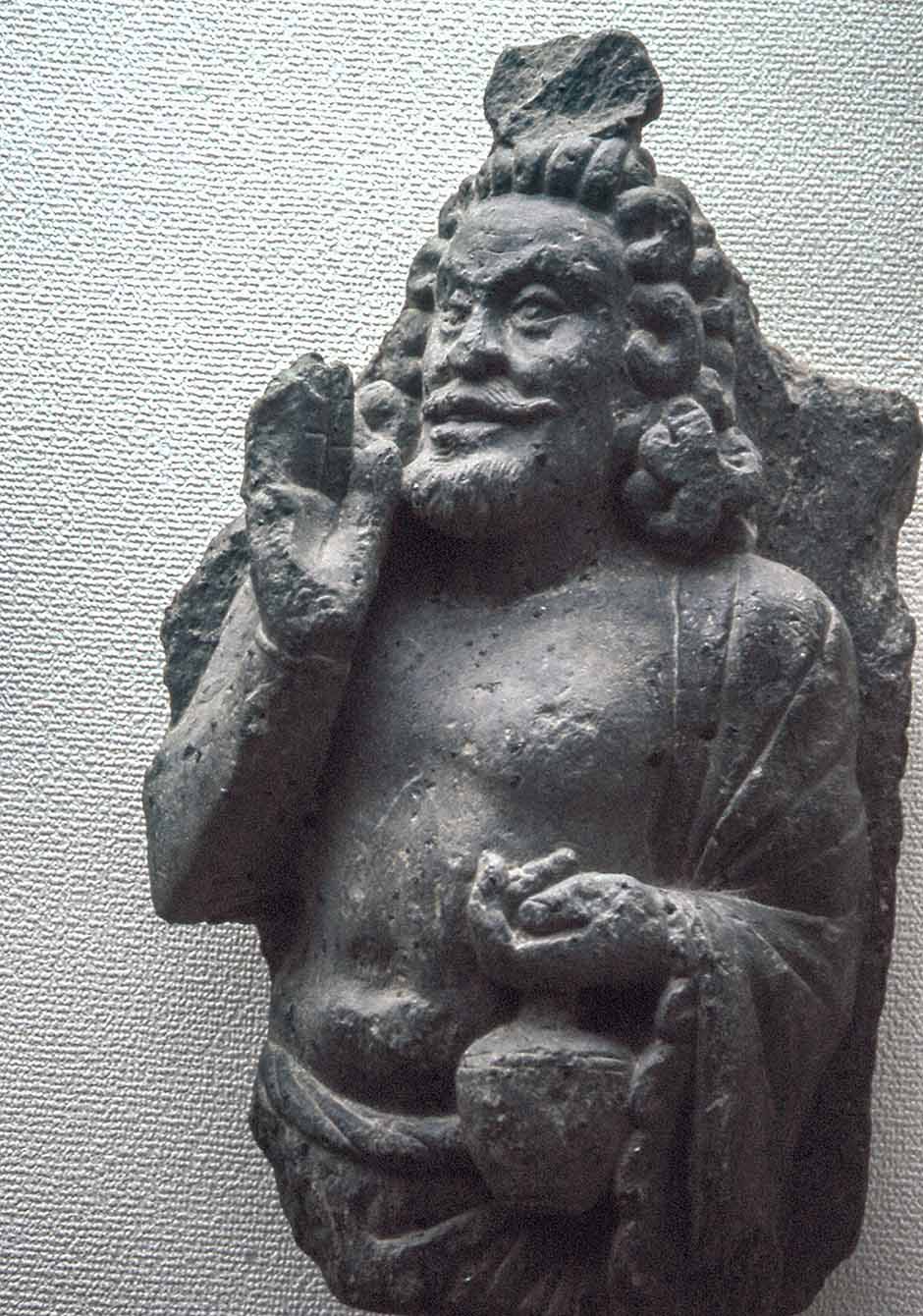

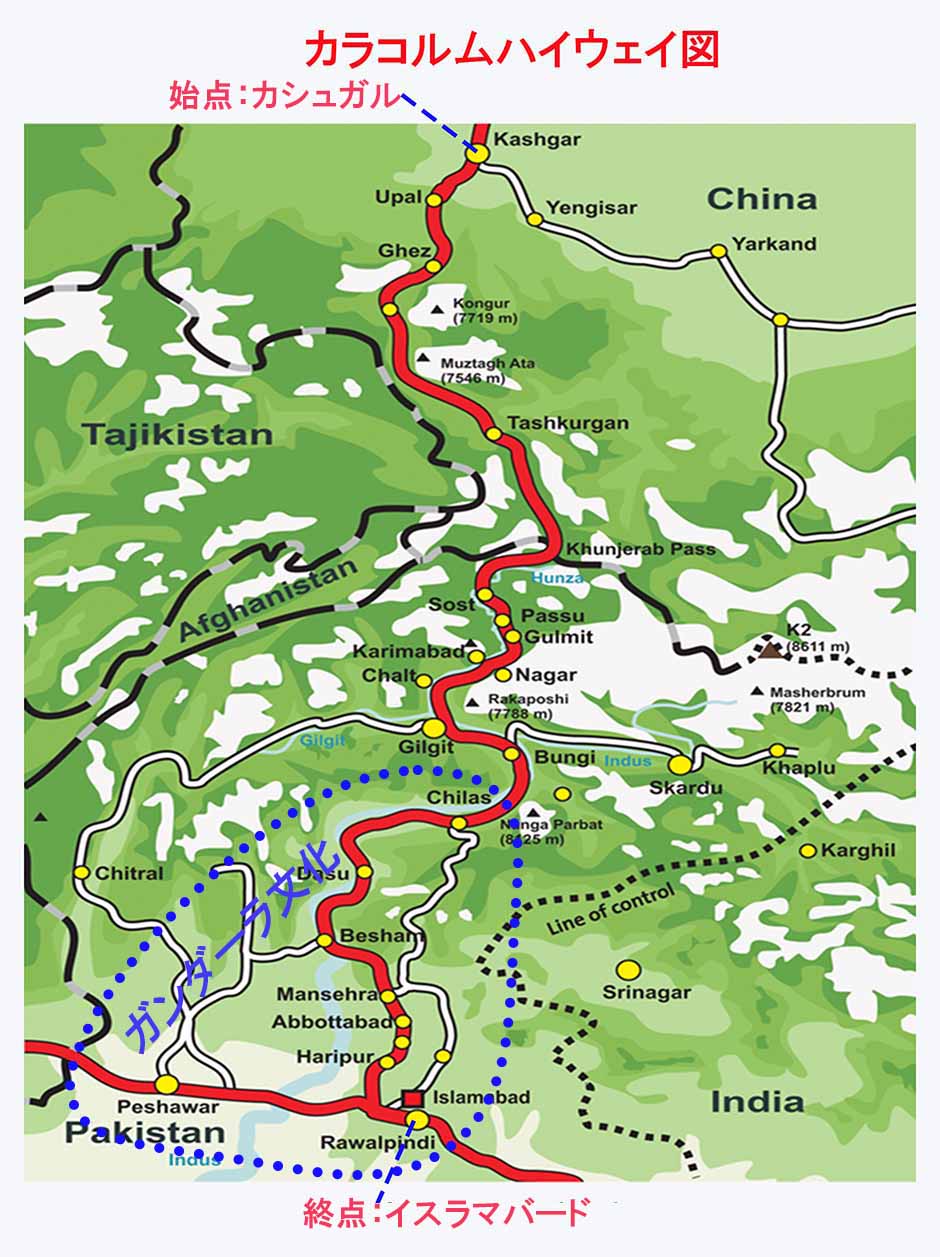

下はヒマラヤ山脈最西端に位置するナンガバルバット峰(8126m)です。2000kmに及ぶヒマラヤ山脈は此の地で終わります。「チラス」は此処の下流50Km程の処に有ります。下の2点はナンガバルバットの裾からテラス迄のインダス川沿いの風景で、広・狭様々な貌を持ちます。更にその下の地図は、此の地を理解するための概念図です。図中の中央に走る黄色太線はインダス川沿いに走るカラコルムハイウェイです、此の地を境に下側の山域は「ヒマラヤ山脈」・上側は「ヒンズークシュ山脈」です。「チラス」は2つの山脈の境界、詰まりプレートの衝突現場事と云う訳です、此処に先史時代からの岩絵が在る事にドラマを感じます。因みに、「ヒンドゥー・クシュ」は「インド人殺し」の意味のペルシャ語だそうで。ペルシャで奴隷とされていたインド人が、ヒンドゥー・クシュを越えて脱出を図るも、山が険しく、脱出が叶わず悲劇に至る事が語源だそうで、其のレリーフが下図の下です。

|

|

奴隷図 スワート美術館蔵 撮影2002年:白岩吉明

|

|

この地域は下図のように「国境未画定域」が錯綜した危険地域です。

|

|

第3話 チラスの岩絵

|

|

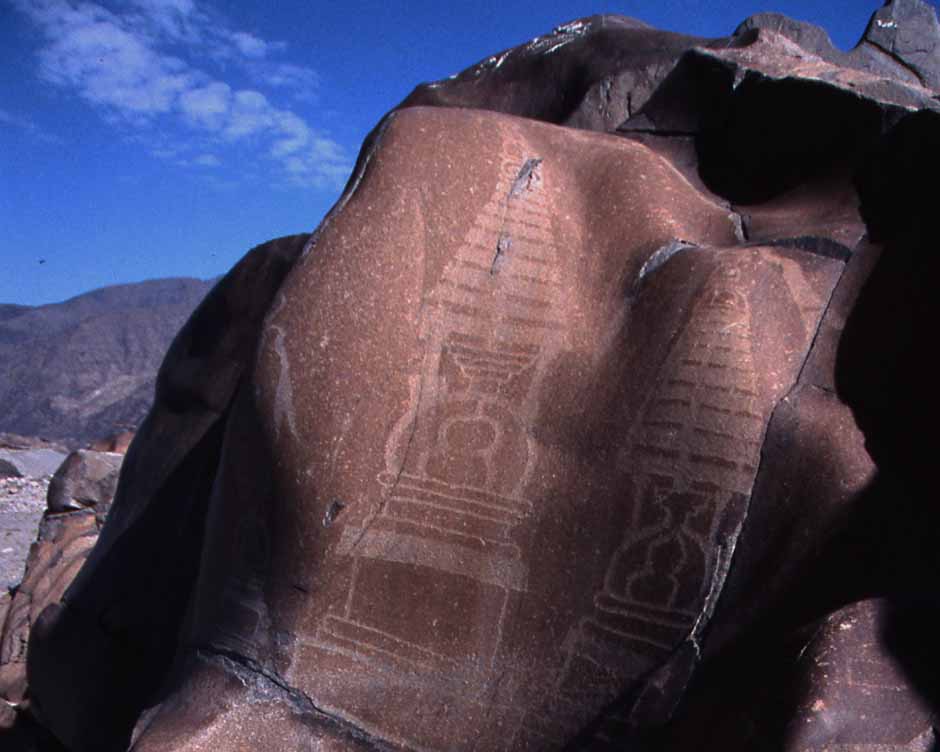

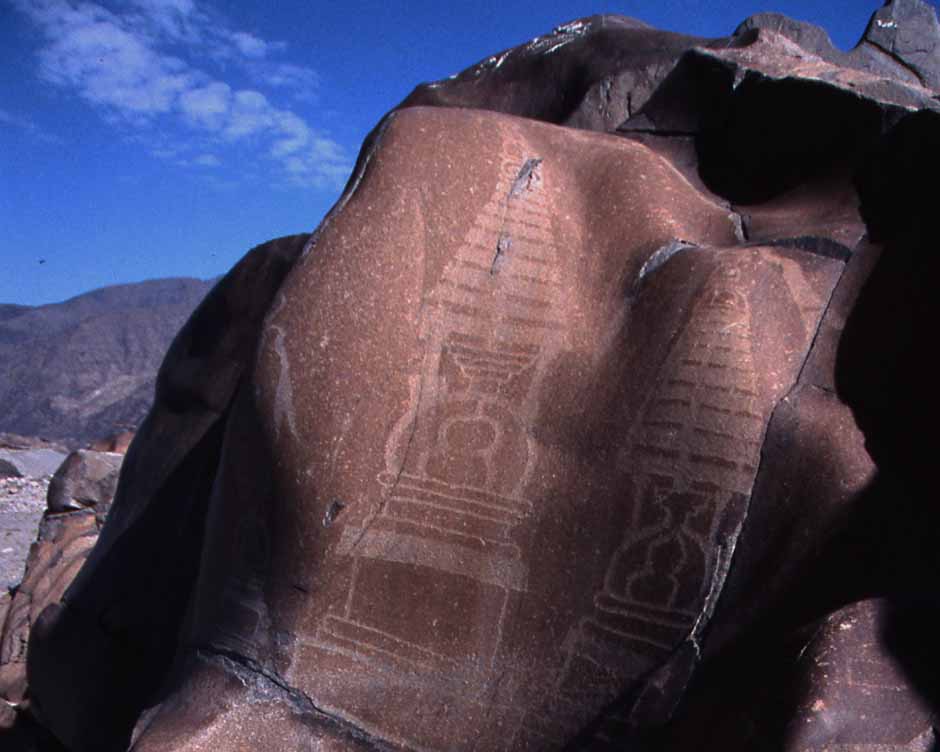

パキスタン北部のチラス、インダス川に近年開発されたカラコルム・ハイウェイがある。このルートは過ってのシルクロードであり、仏教の道であった。チラスは、隊商、僧、放牧者などがギルギットからインダス川を渡り、ここからカシミールに行く渡河点であり、ここには花崗岩の表面に様々な絵が描かれた岩絵が多数残っている。岩絵は、先史時代から紀元10世紀頃までのものであり、仏塔、供養塔、如来や菩薩像、動物などが描かれている。仏塔を描いた岩刻画。初期の岩刻画は固い石で刻まれましたが、仏教巡礼者の時代のものはノミを使って繊細な表現がなされています。また様々な生活用品が掘り出されています。「ガンダーラ」を目指した巡礼者たちはここでインダス川の水位が下がり渡渉できるのを待つ間、仏陀や仏塔のイメージを刻み、日用品を生んだのでしょう。

|

ここには花崗岩の表面に様々な絵が描かれた岩絵が多数残っている。岩絵は、先史時代から紀元10世紀頃までのものであり、仏塔、供養塔、如来や菩薩像、動物などが描かれている。

|

| さまざまな日用品も発掘されている。 |

|

スワート美術館蔵 撮影2002年:白岩吉明

|

|

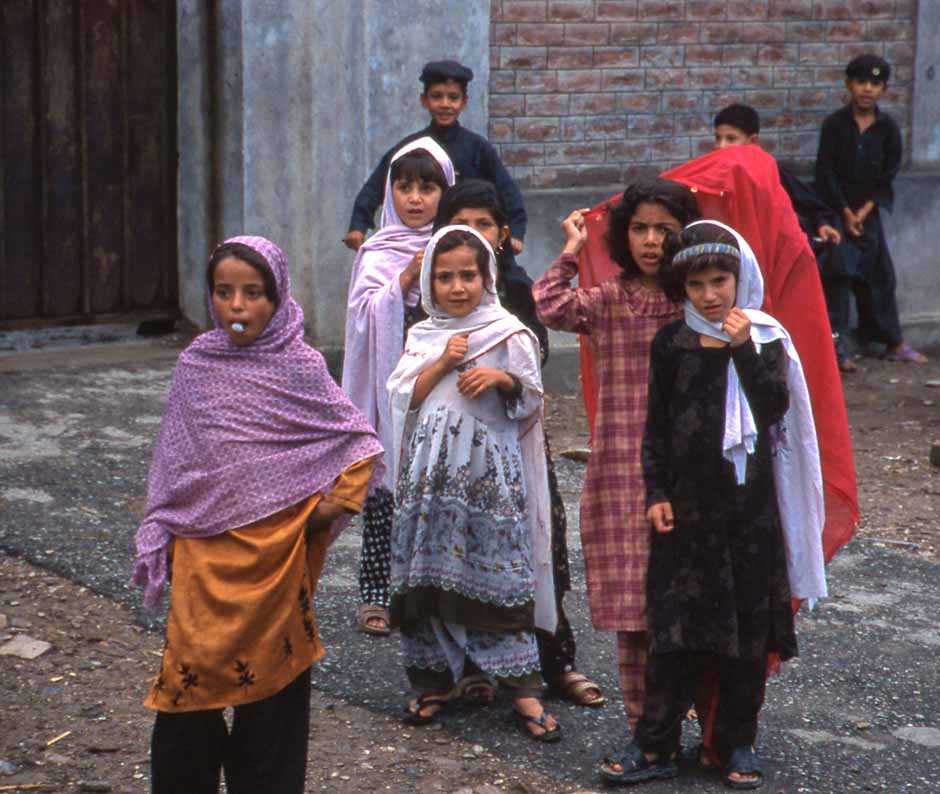

第4話 スワート渓谷のミンゴーラ村

|

|

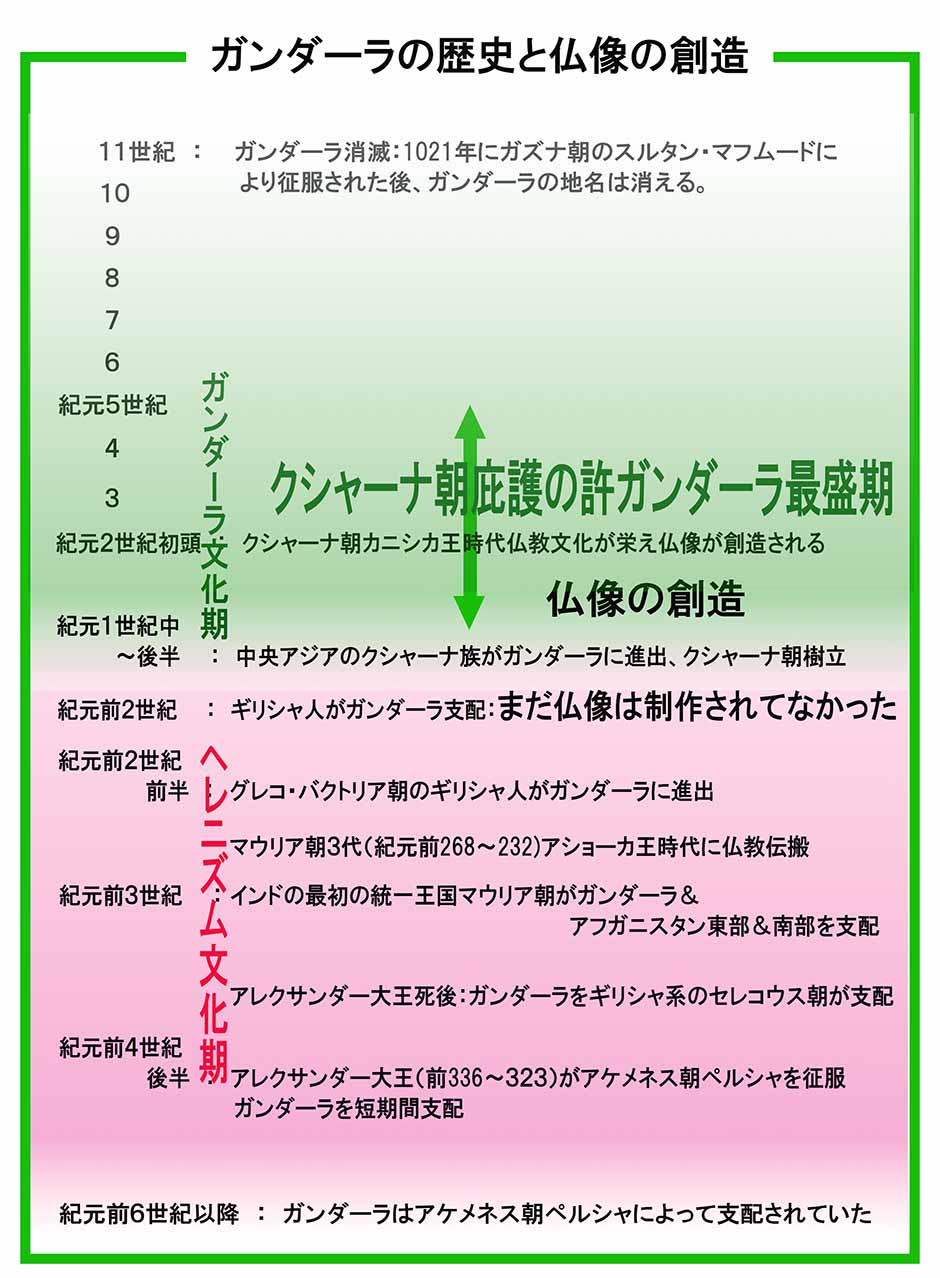

ここはスワツト谷の南岸奥のミンゴーラ、村の歴史を物語る仏塔(ストーパ)が畑の中に座ります。仏塔は、釈迦(紀元前6世紀の人)が入滅し荼毘に付された際の「灰土や容器を祀る塚」が起源と思われます。塚は釈迦の入滅時10基造られましたが、其の10基を、100年後に生まれた第3代マウリア朝のアショーカ王は壊し、8万4000に細分化し、仏舎利として、各地に配りました、配分は王のテリトリーの誇示だったのでしょう。此の王は古代インドでは仏教の守護者として崇められました。この時代、釈迦の教えとして偶像崇拝否定の思想は守られていて、当然仏像も存在していませんでした。時が過ぎ、ギリシヤのアレキサンダー大王はインド征服の夢を抱きガンダーラの地にまで至りました(紀元前4世紀)。この時、仏教文化はギリシヤ文化に出会いギリシヤの偶像文化の影響を受けます。その後、地中海文化圏ではギリシヤは滅び、ローマ時代(紀元前30年~紀元330年)と成り、ギリシヤはローマ帝国の統治下と成ります(文化面はローマはギリシヤ文化を模倣)、此の頃に仏像が生まれます。初期の仏像にはギリシヤ様式が色濃<残るのは此の事が理由です。ガンダーラの仏教美術の特徴は「ギリシヤ様式」です。仏像の誕生で、仏教は釈迦の教えである偶像崇拝否定から、偶像崇拝に舵を切りました。謎はローマ帝国の消滅と、時を同じくしてガンダーラ美術も衰退した事です、恐ら<ローマの経済活動が絡んでいたのではと推察します。

|

|

第5話 スワート渓谷のブトカラ遺跡

|

|

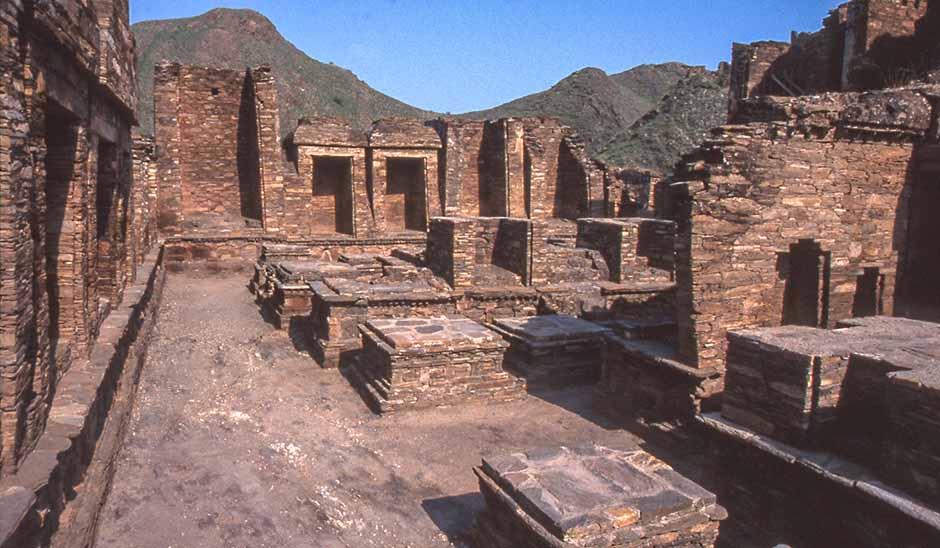

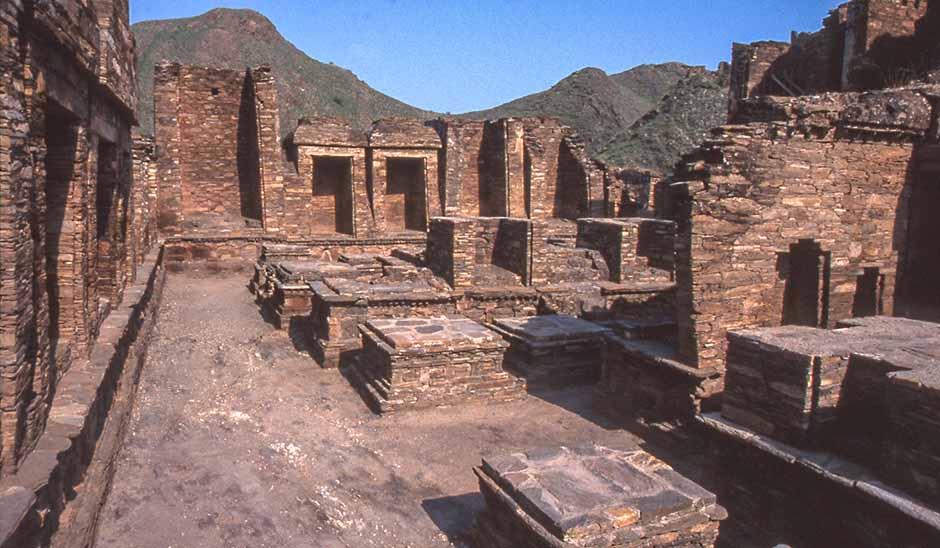

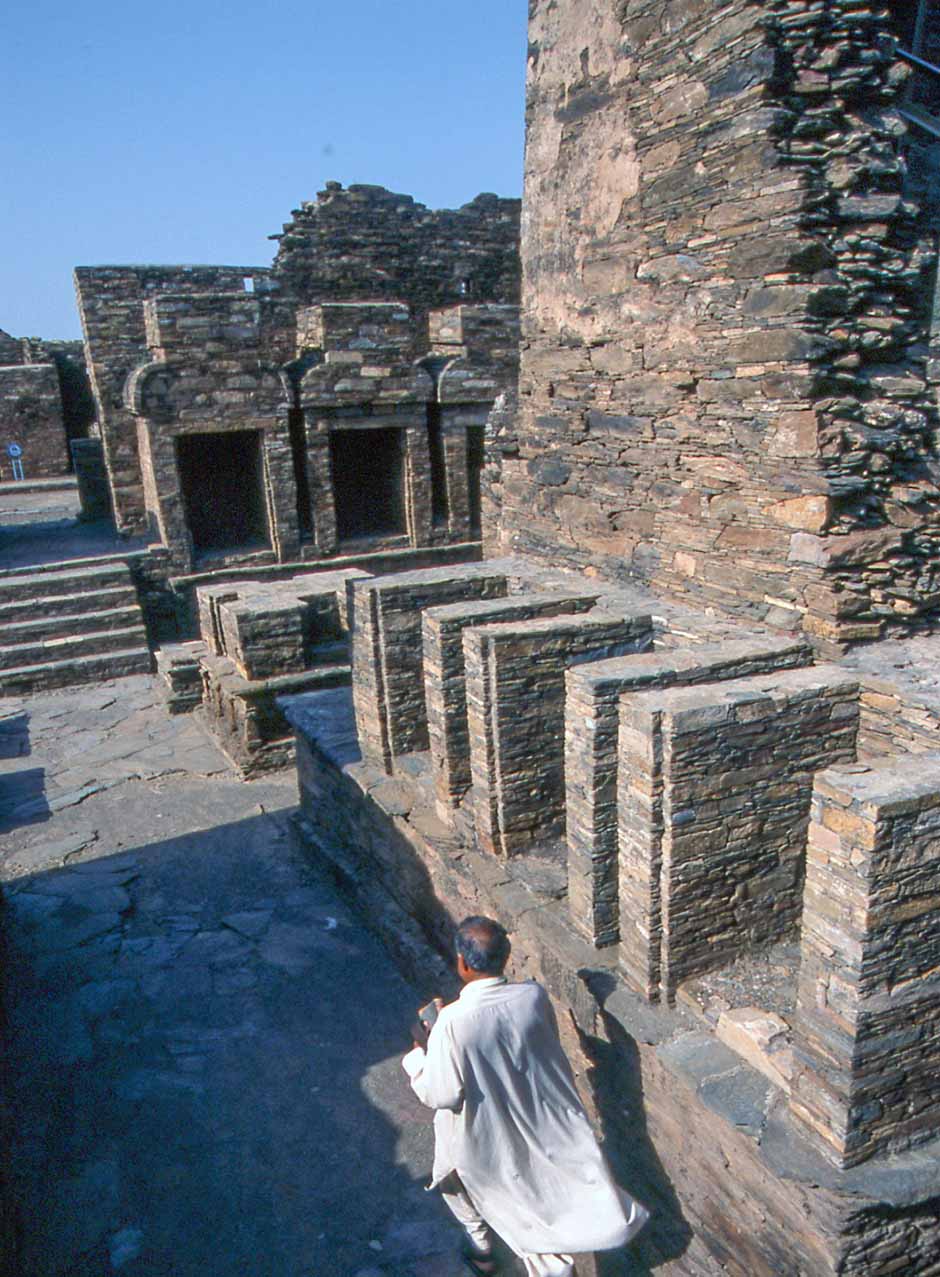

ブトカラはガンダーラの中心地のひとつであったスワート渓谷にある遺跡。紀元前3世紀に遡るマウリヤ朝時代アショーカ王の時代に遡る仏塔があること、その周りに272もの奉献塔があることで知られています。ブトカラは仏塔群だけでなく僧院などの建築物もあるのですが、その大部分は発掘されておらず、すでにその上に住宅が建てられています。遺跡は1956年から1962年にかけて、イタリア考古学調査団とパキスタン政府考古学局によって発掘されました。この遺跡の歴史はマウリヤ朝時代紀元前3世紀にまでさかのぼり、紀元後11世紀ごろまで使用されていたと考えられています。

|

|

ブトカラ遺跡はパキスタンのスワート地方,ミンゴーラの南東約 1kmにある仏教遺跡。1956年からイタリア隊が調査。囲壁をもつ聖域の中心には前3世紀頃建立された仏塔 (大ストゥーパ) があり,6回の増改築が確認された。そのまわりには奉献塔や僧院があり,多数の彫刻や浮彫が発見された。外には居住区もある。付近のブトカラ II遺跡は 61~62年に調査された墳墓遺跡で,一般に2段に造られた土壙中から火葬,土葬の人骨が発見されている

|

|

遺跡は1956年から1962年にかけて、イタリア考古学調査団とパキスタン政府考古学局によって発掘されました。この遺跡の歴史はマウリア朝時代紀元前3世紀にまでさかのぼり、期限後11世紀ごろまで使用されていたと考えられます。

|

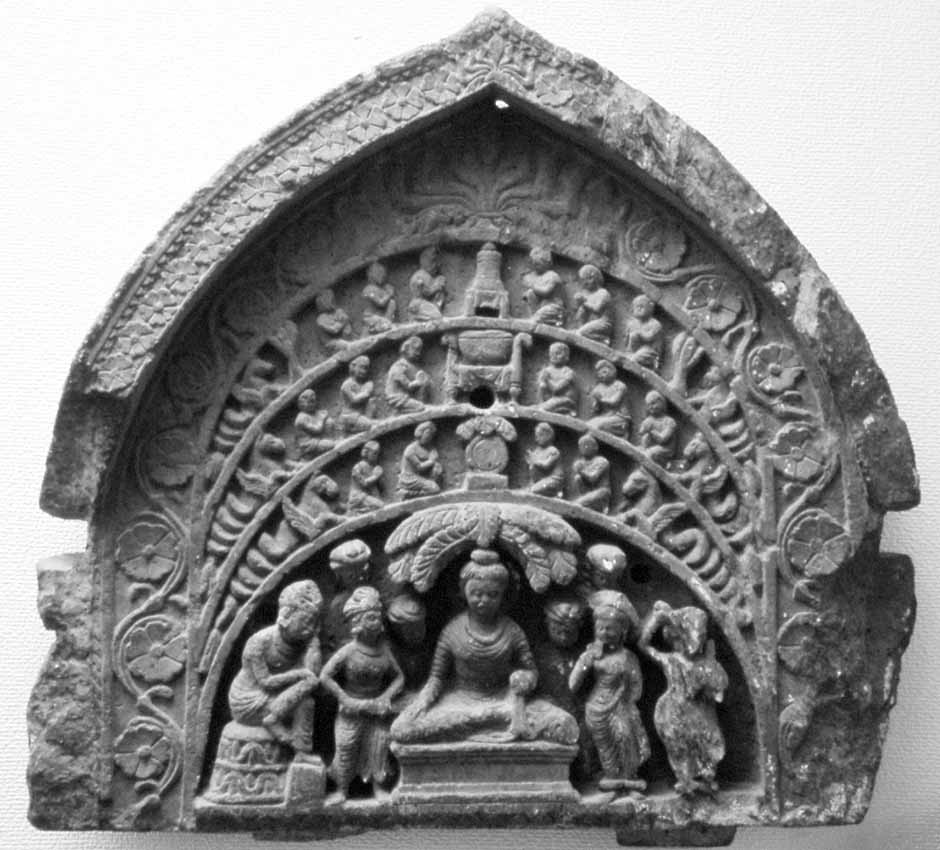

ブトカラ出土品:メーガ姫、手に蓮の花を持つ上画像は、仏陀の前世の物語「燃燈仏本生」の中の花売り娘メーガと思います。メーガは来世で仏陀を生みます。メーガは買い求めた蓮華の花を燃燈仏に散華しよとしますが、人込みで近寄る事が出来ませんでしたが、幸いに、降雨があり人込みが解け近付<事が出来、燃燈仏の頭上に蓮華を散華するとメーガの蓮華だけが燃燈仏の頭上で留まりました、そこで、燃燈仏よりメーガに「来世は仏陀になるだろう」との予言を賜りました。

|

|

ブトカラ出土品:マーヤー夫大は里帰りして散歩中、ルンビニ園で急に産気づき無優樹の樹枝を右手で掴むと右脇腹から太子が誕生いたしました。右腹からの誕生と見えます。太子をうやうやしく受け取るのはインドラで、その後ろで合掌礼拝するのはブラフマーで。マーヤー夫大の右隣で介添えする女性は夫人の妹君で太子の継母となるマハープラジャーパティー。マーヤー夫大は太子そのものである白象が右脇から胎内に入り同じ右脇から太子が誕生されたのは処女懐胎を表現しているのでしょうか。マーヤー夫大のポーズはインド古来の樹神ヤクシーのポーズを真似られたものでしょう。腰のくびれによりバスト、ヒップの豊満さが一層強調されておりますが我が国ではあまり眼にかかれない女性像であります。

|

|

ブトカラ出土品:ブッダの一生のパネルのひとつ、「学校に通う太子」。ガンダーラではこの場面はなぜか「羊」に乗って通学する様子が描かれます。羊に直接乗っている場合もあれば、羊のカートに乗っている場合もあります。今のところこの理由について説明している学説はないようです。

|

|

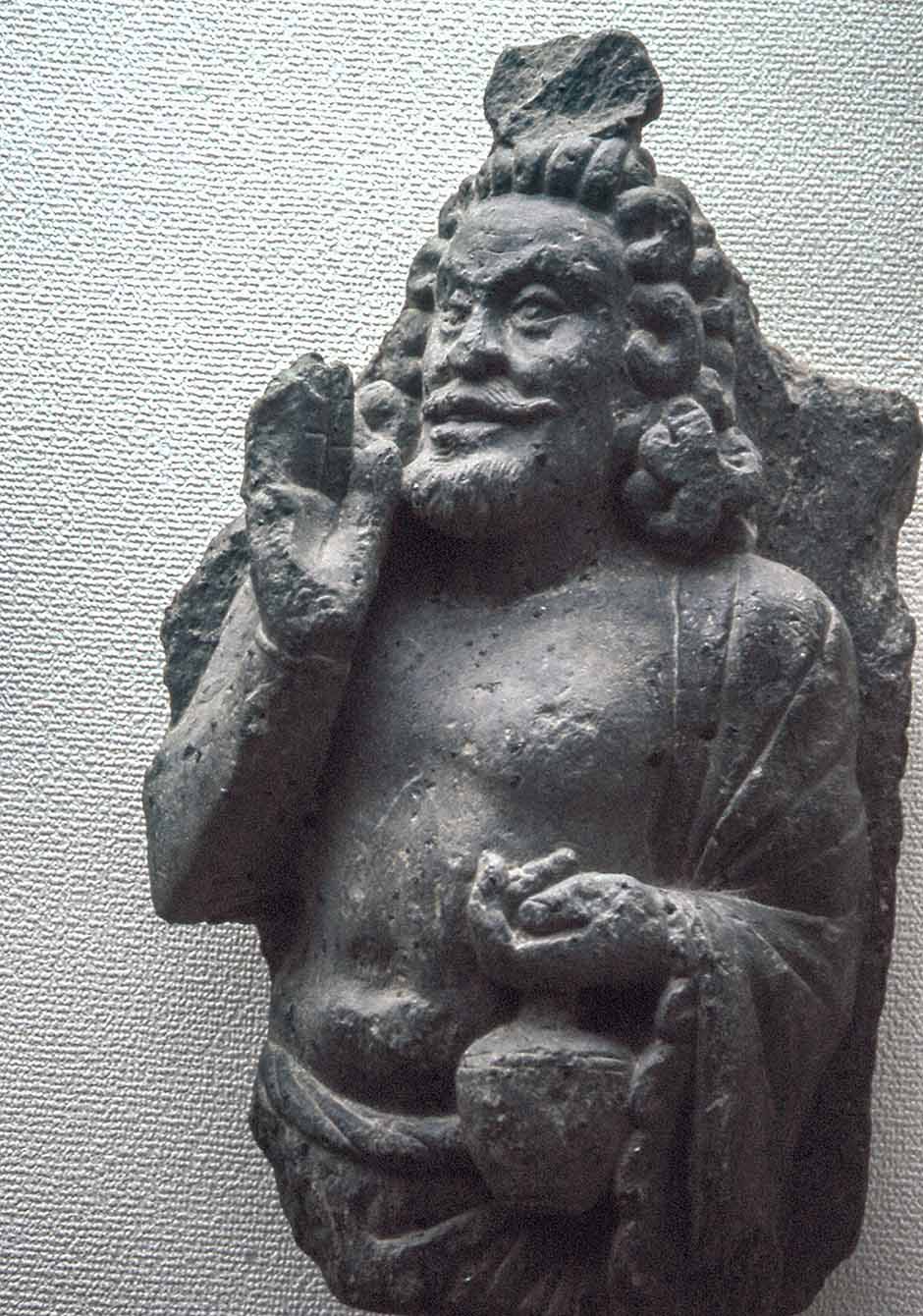

ブトカラ出土品:「執金剛神を従える仏陀」。執金剛神は金剛杵を執って仏法を守護する仏教の護法善神で、起源はギリシヤ神話のヘラクレスと言われます。ヘラクレスは「獅子の毛皮を身に纏い、手に棍棒を持つ髯面の男」で、ガンダーラ美術では仏陀の脇役としてヘラクレスが配置されます。ちなみにギリシヤ神話では、ヘラクレスは悪の力に対する人類の偉大な保護者です。この作品は仏教にヘレニズム文化(ギリシヤ文化がオリエント各地の文化と融合して生まれた文化)が色濃<残る貴重な作品です。

|

| 太子半臥思索 太子が12才の時、父王に連れられて、春の鋤入れ式に参加した。畑に鋤を入れる様子を見ている時、鳥が飛んで来て、虫をついばむ所を見て、弱肉強食の無常を知り、心を痛め、城内のジャンプ樹の下で最初の瞑想にふけった。結婚をしても太子は、考え込む時間が長く、その事を心配した父王は、太子に城の外に馬で出遊することを勧めた。太子が東の門から出游すると老人に出会い(老い)にいて考え、南の門から出游すると苦しむ病人に出会い(病)について考え、苦しんだ。また、西の門から出游すると葬儀の列に出会い(死)を考えて、太子は頭を痛めて城に戻った。北の門から出游すると柿色の袈裟を身にまとい痩せた姿ではあるが、凛とした様子で歩<、乞食僧に出会った。この姿を見た太子は、出家する決心をした。 出典:「ガンダーラ美術の見方」山田樹人著:P96-97。 |

|

スワート美術館蔵 撮影2002年:白岩吉明

|

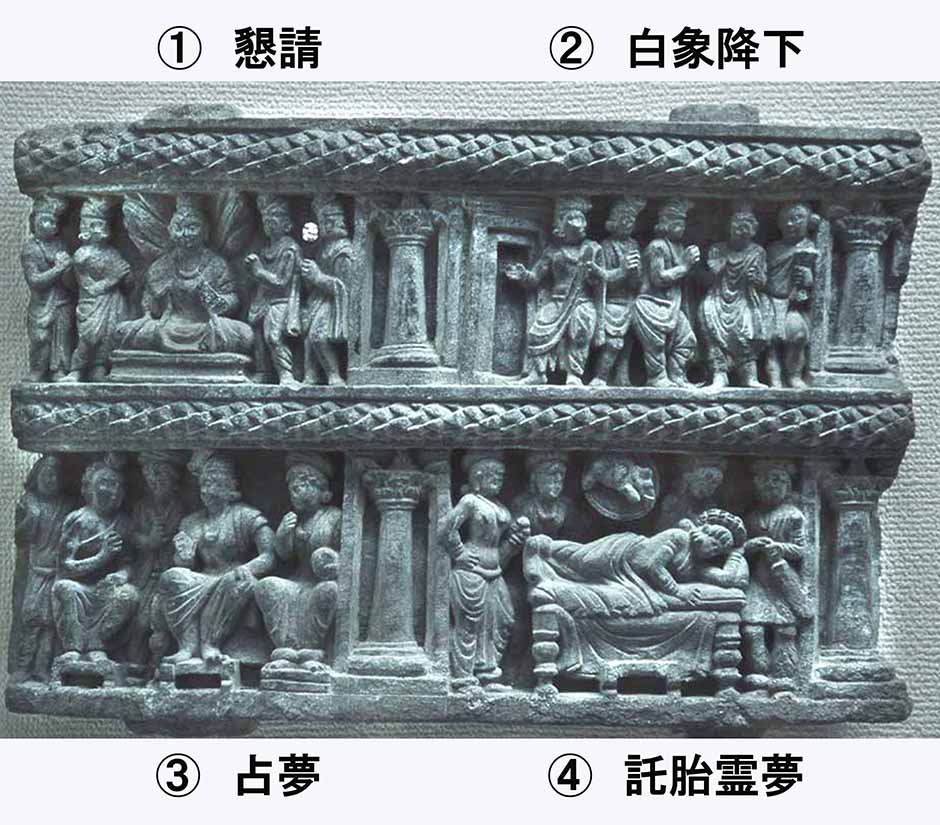

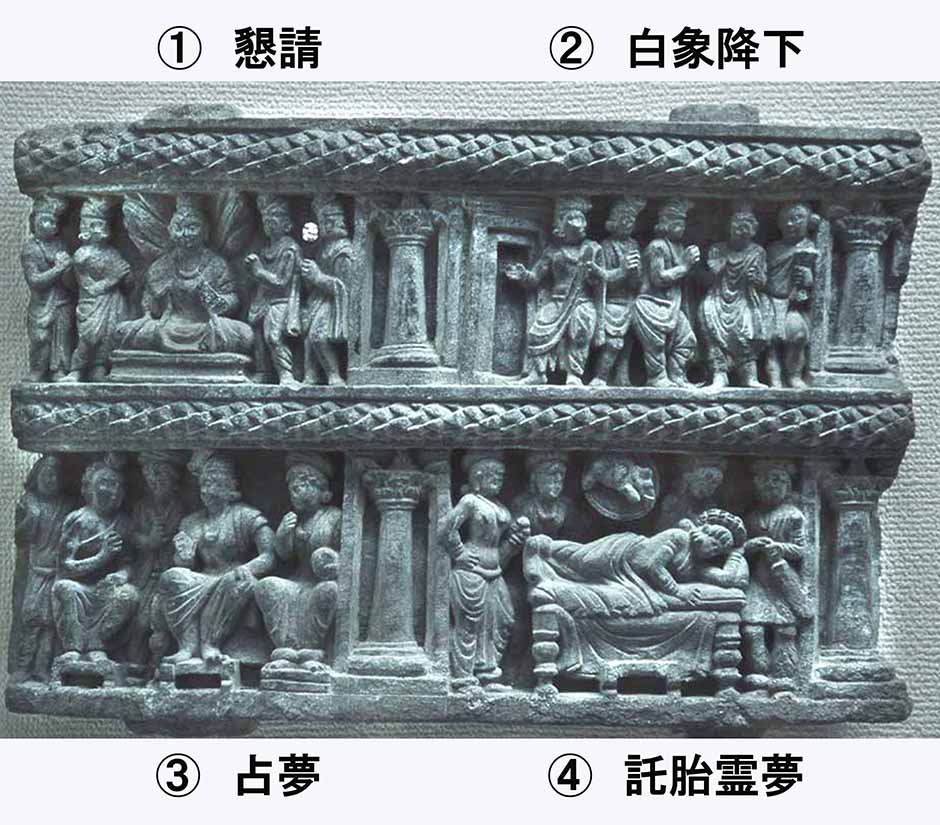

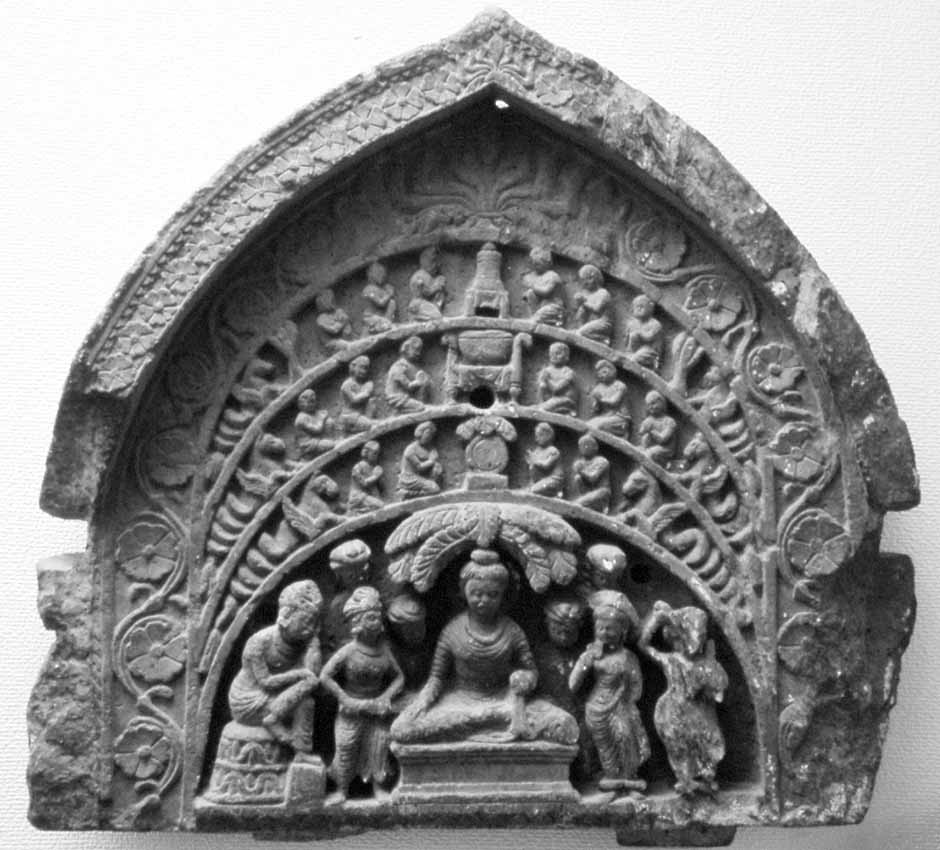

| ① 懇請 太子の前世は兜率天(とそつてん:将来仏となる菩薩が住む所)の菩薩で、天上界の神々が、太子に白象になり地上界に降下する事を懇請している場面。 |

② 白象降下 輿(左端の四角い箱)に乗った白象を担ぎ神々は歓喜しながら楽隊を引き連れて行進。

|

| ③ 占 夢 マーヤー婦人から白象が右脇から胎内に入り懐妊したと言う托胎霊夢の話を聞いた王は、バラモンに占わせ、生まれてくるのは仏陀であろうと予言される。中央の玉座に座るのは王、左が王妃、右が占い師。 |

|

④ 托胎霊夢 マーヤー婦人が白象が右脇腹から胎内入り込む夢を見て、太子を懐妊したという話です。白象は太子が変身したものです。ガンダーラでは像は円盤内に表され、横たわる婦人の腰の上の円盤内が像です。

|

| 仏陀像 |

|

スワート美術館蔵 撮影2002年:白岩吉明

|

|

カンタカの帰城 眠りに入っている妃を残し太子は愛馬に乗って城を出ていきます。王族としての安逸な生活に飽き、退廃を嫌い、また人生の無常や苦を痛感し、人生の真実を追求しようと志して29歳で出家しました。太子は愛馬に乗り御者と城を出ましたが城を出て御者と愛馬は城に返します。城では、帰城した馬に「御者と愛馬は帰城しましたが太子の姿は見えず、太子の傘蓋と装身具だけが妃に届けられ妃は悲しみにくれております。右端の人物は侍女でしょう。継母はどこに居られるのでしょう。

|

| スワート美術館蔵 撮影2002年:白岩吉明 |

|

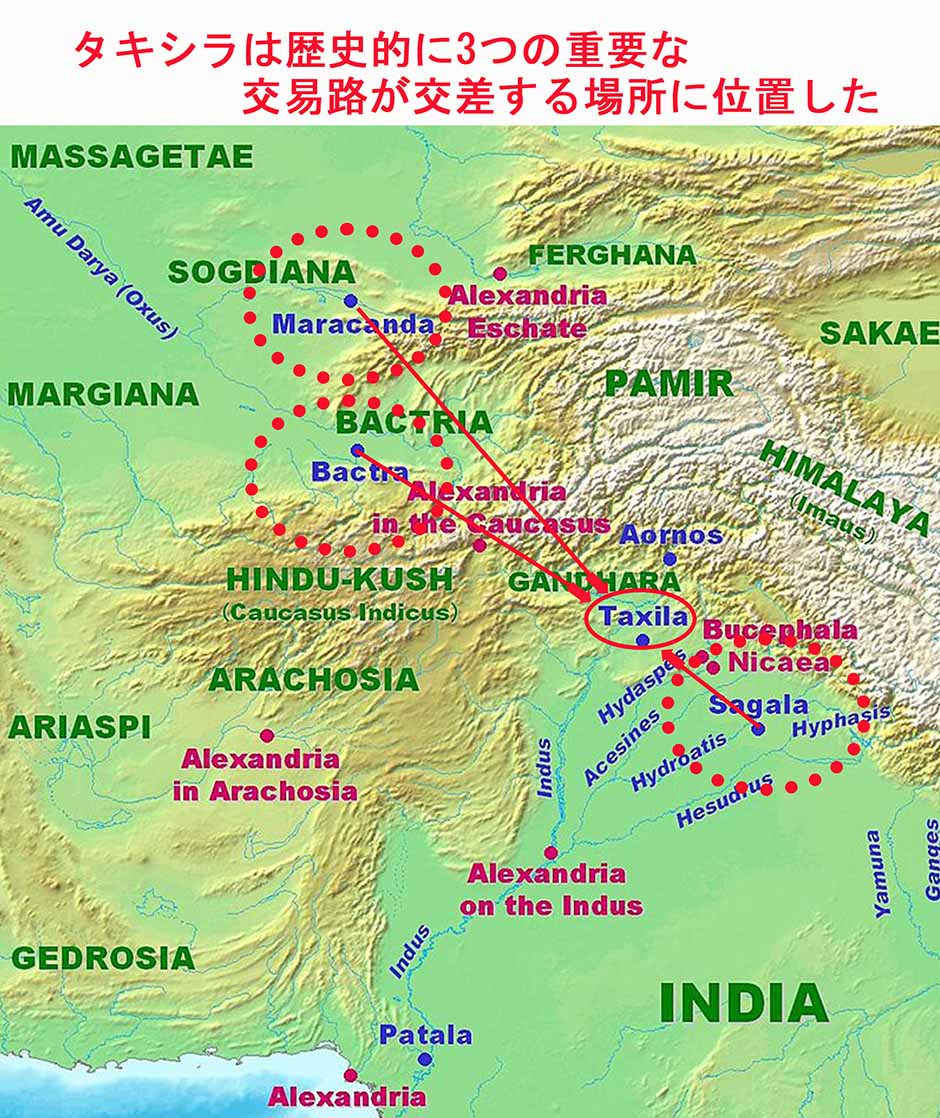

タキシラの遺跡は、パンジャーブ州にあり、首都イスラマバードから北西へ約40km。ここは中国とヨーロッパを結ぶシルクロードの中継地でした。タキシラは紀元前6世紀に遡る都市遺跡であり、インド方面の仏教の中心地として紀元5世紀まで栄えました。ここには年代ごとに異なる3つの都市遺跡が南から並んでいます。遺跡の発掘は19世紀後半から開始され、20世紀前半まで続けられました。

|

|

伝説上では、タクシャシラという王国がタキシラを中心とする地域を支配したとされる。サンスクリットでは、タクシャシラとは、タクシャ王に所属する土地を意味すると言われる。タクシャは、インドの叙事詩『ラーマーヤナ』に登場するバラタの子供とされる。また、インドを代表するもう1つの叙事詩『マハーバーラタ』では、クル王国の戴冠がタキシラで行われたと伝えられている。

|

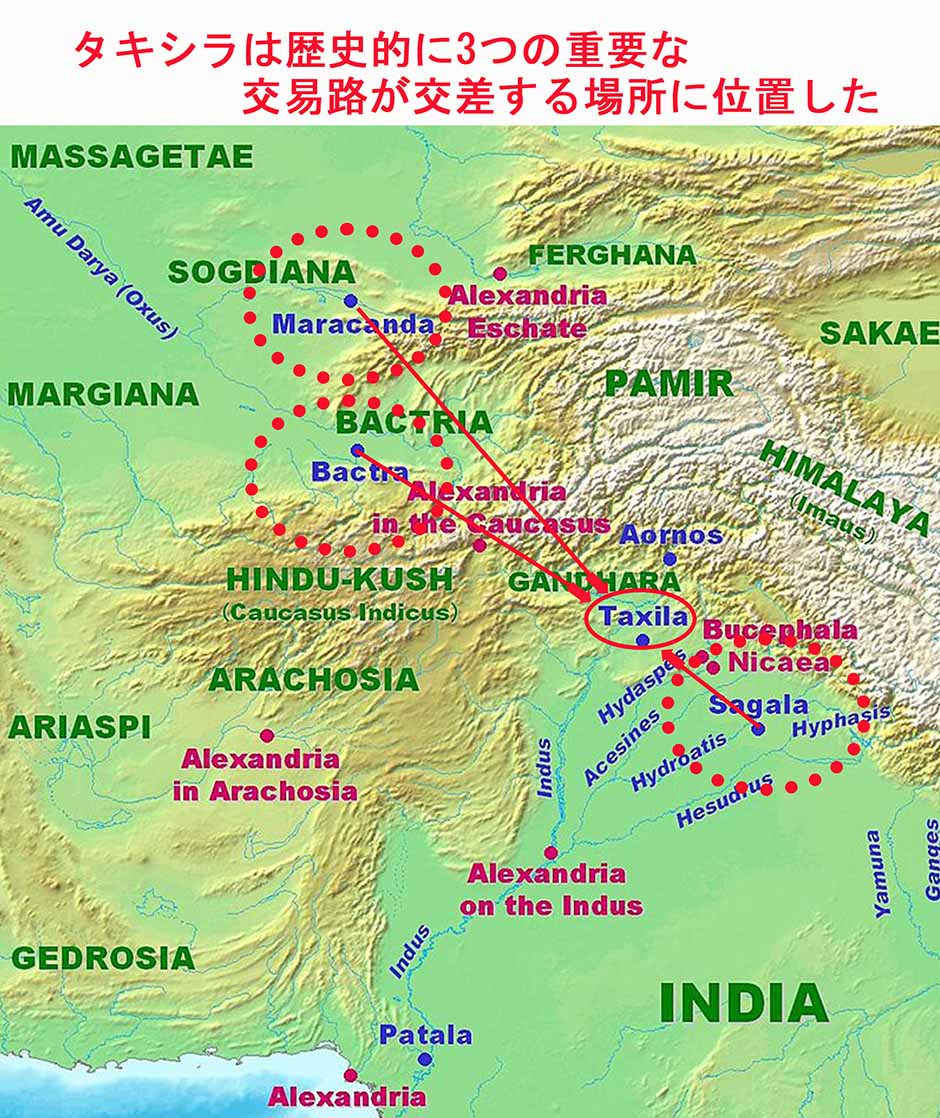

タキシラは歴史的に3つの重要な交易路が交差する場所に位置した。1つはマガダ国の首都パータリプトラから続く道であり、1つがバクトリアやペシャーワルといった北西から続く道、最後の1つがシュリーナガル、マーンセヘラー、 ハリープル渓谷を経由してシルクロードへとつながる道である。

|

| ギリシャ様式が濃厚な釈迦如来像 |

|

ペシャワール博物館館蔵 撮影2002年:白岩吉明

|

|

釈迦如来像 ペシャワール博物館館蔵 撮影2002年:白岩吉明

|

|

パキスタン北東部、首都イスラマバード郊外にあるタキシラの遺跡は、紀元前6世紀に築かれたビールの丘、紀元前2世紀のシルカップの要塞都市、紀元1世紀のシルスフの街など、3つの遺跡が残ります。ここはペルシャやギリシャ、インドの文化の影響を受けた仏教の中心地でもありました。

|

|

釈迦如来像 ペシャワール博物館館蔵 撮影2002年:白岩吉明

|

|

上図2点:3尊形式釈迦如来像像 スワート美術館蔵 撮影2002年:白岩吉明

|

|

釈迦像と釈迦如来像 釈迦如来(シャーキャ・ムニ)は釈迦族の王子ゴータマ・シッダールトと言う実在の人物で、「釈迦」は彼が所属していた部族名といわれます。「釈迦族の聖者」という意味の「釈迦牟尼(しやかむに)」が略されて釈迦と呼ばれるようになったようです。また如来とは「悟りを開いた人物」を指す言葉だそうです。つまり釈迦如来とはお釈迦様が悟りを開いた後の状態を指す呼び名で、修行中の悟りを開<前のお釈迦様に対しては「釈迦如来」という呼び方はしないそうです。初期の仏教ではお釈迦様の姿は描かれることなく、樹木や塔、法輪、足裏で表されていましたが、ガンダーラ地方でエーゲ文明の影響を受け紀元1世紀頃から人の姿が描かれる様になりました。初期の釈迦像は、左右に梵天と帝釈天を従えた3尊形式で表現され、梵天勧請と呼ばれる梵天がお釈迦様に人々に教えを説くように進める場面として表現されました。

|

| 釈迦如来像 |

|

ペシャワール美術館蔵 撮影2002年:白岩吉明

|

|

釈迦如来像 ペシャワール博物館館蔵 撮影2002年:白岩吉明

|

カニシュカ1世 金貨(スタテール)インド北西部を支配したクシャン朝4代目の王カニシュカ(127_150年頃)は仏教に厚く帰依し、ガンダーラを中心に仏教美術が隆盛した。クシャン朝は最盛期のローマ帝国と後漢帝国のあいだで、積極的に交易を行い、良質の金貨を鋳造した。このコインの表にはギリシャ文字で「諸王の王、カニシュカ」と記され、拝火壇に手をかざす王の姿が刻まれている。コインの裏には、神々の像が示されることが多いが、ここには仏陀(ΒΟΔΔΟと刻銘)の姿が刻まれている。仏陀は大きな光背をもち右手は掌を正面に向けた施無畏印、左手は大衣の端をとる。その姿は当時作られたガンダーラの仏陀立像に類似している。同タイプの金貨は世界でも数例しか知られていない。

|

|

タフテ・バヒーの仏教遺跡全景、前方の平原はペシャワール 撮影2002年:白岩吉明

|

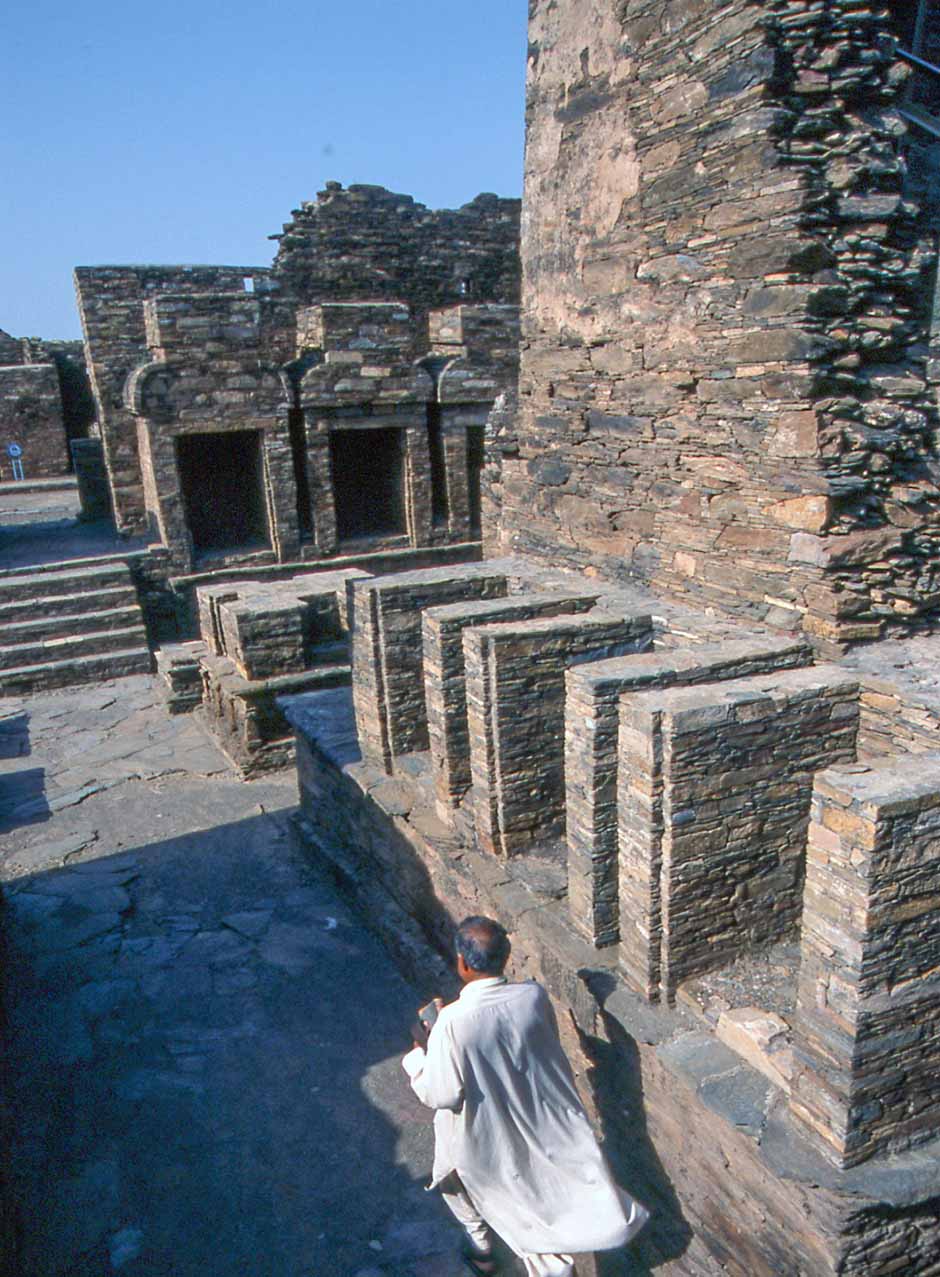

ここはパキスタン北部にあり、アフガニスタンとの国境沿いのガンダーラ地方と呼ばれる地で、シャーナ朝(不明〜375年)カニシカ王(在位144年頃〜171年頃)によって築かれた仏教寺院。カニシカ王は仏教を手厚く保護したことで有名で、寺院は標高36m〜152.4mの丘の傾斜沿いに築かれたもので、タフタ・バヒーは「源泉の玉座」を意味し、かつてここには泉があったとされています。

|

|

釈迦如来立像・ペシャワール博物館蔵 撮影2002年:白岩吉明

|

|

鬼母神像・ペシャワール博物館蔵 撮影2002年:白岩吉明

|

|

多塔院 寺院には、訪れた仏教徒たちが奉納した小さなストゥーパが35基並ぶ「ストゥーパの中庭」(多塔院)、コリント式の柱に飾られた祠堂、3段の階段状の基壇を備えた主ストゥーパが立つ主塔院、さらには3メートルほどの仏像が5体並んでいた壁面、瞑想のための小部屋、食堂、講堂などがあったと推測されている。

|

|

仏陀像 スワート美術館蔵 撮影2002年:白岩吉明

|

出家前夜 スワート美術館蔵 撮影2002年:白岩吉明

|

|

出家前夜:太子は昼間音楽とともに踊り狂っていた官女たちのだらしなく醜い寝姿を見て宮廷生活に嫌気がさし出家を決意します。中央で寝台に身を横たえて寝むりこけているのは太子妃です。

|

猟師の交換 スワート美術館蔵 撮影2002年:白岩吉明

|

|

衣服を猟師の衣服を交換。太子は出家の途中で猟師に出会い、太子の衣服と猟師の衣服とを交換いたします。太子は王子の衣服を脱いで上半身裸になり、左側の猟師と衣服を交換されるところです。後ろの猟師は動物の獲物を背負っておりますが獲物は仏典ではカモシカということですが豚のように見えます。ただ、インドでは牛を、パキスタンでは豚を食しません。ですから、インドのマクドナルドのハンバーガーは牛肉ではなく鶏肉を使用しております。 太子は修行中の菩薩ということですがもう既に光背があります。煌びやかな服装から苦行林での修行にふさわしい質素な服装に変わります。

|

|

釈迦如来立像・ペシャワール博物館蔵 撮影2002年:白岩吉明

|

タフティ・バヒーの仏教遺跡:小部屋。ガンダーラ美術はインド仏教のみならず、ギリシャやペルシャの意匠も取り入れた複合的な美術様式として知られています。ガンダーラ王国の最盛期には、パキスタン地域の各所に寺院やストゥーパと呼ばれる仏塔が建設されました。それらの遺跡群のなかでもとくに学術的な価値の高い「タフテ・バヒーの仏教遺跡群とサハリ・バハロールの近隣都市遺跡群」は、1980年に世界遺産に登録されました。

|

ガーランド(花綱)は、ローマ時代に流行した建築装飾で、ローマ時代祭りの日に、子供達が木の葉や花で作った花綱を担いで町を練り歩く姿をモチーフとして建築装飾に使いました。綱を担ぐ童子はエンジェル(天使)であるとされていますが下の作品には大人も居ます。ガンダーラ美術ではガーランドベアラーを題材とした作品が数多く見られます。 スワート美術館蔵 撮影:2002年:白岩吉明

|

|

主塔院 ここには小さなストゥーパ(仏塔)が中庭に多く並び、祠堂や主塔院、瞑想用の小部屋、食堂などが集まる。ここのガンダーラ美術の寺院はパキスタンでも最も保存状態の良いもの。現在は遺構が残り、仏像も出土しています。奥は僧院区です。中庭を囲んで15の小房があり、各房にはランプを置いた壁龕があり、一部は2階建てだったことがわかります。中庭の端には台所跡もあります。

|

| バラモン僧像 「バラモン僧像」は偏袒右肩の様相で右手は施無畏印のようでもあり、何か呼びかけているようでもあります。髪は頭頂を紐で結んで髻を作っております。左手にはバラモン僧の持ち物である首の長い丸型フラスコ状の水瓶を持っております。この水瓶が弥勒菩薩の持物となります。 |

|

スワート美術館蔵 撮影:2002年:白岩吉明

|

釈迦如来説法スワート美術館蔵 撮影:2002年:白岩吉明

|

|

仏陀像 スワート美術館蔵 撮影:2002年:白岩吉明

|

|

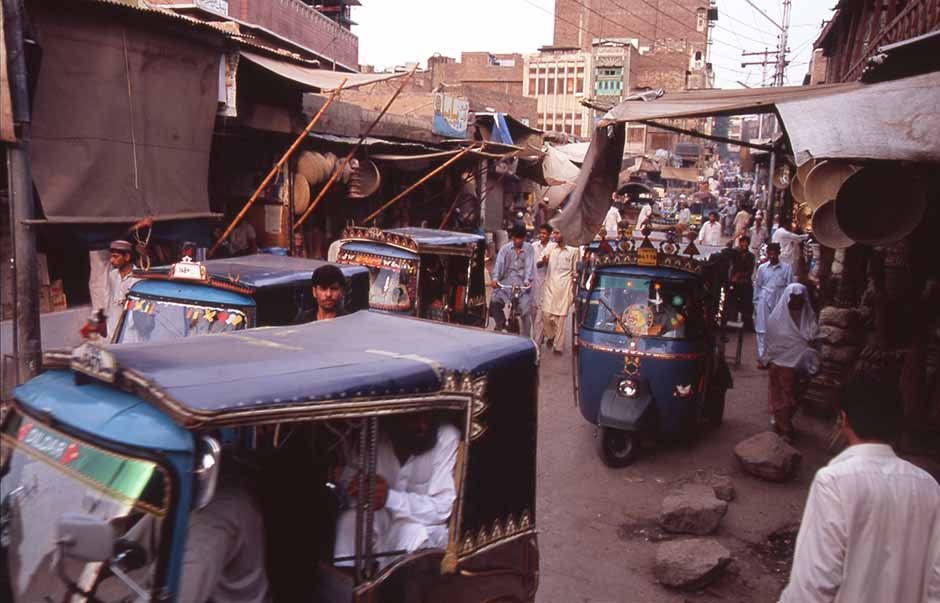

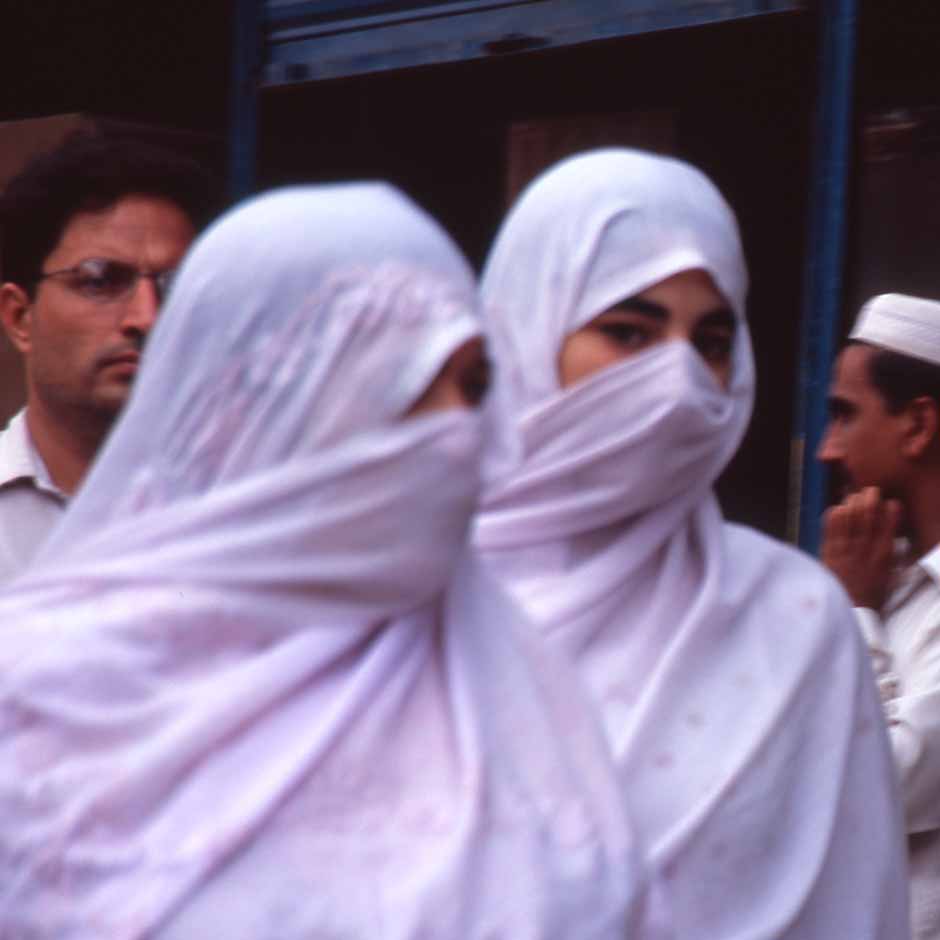

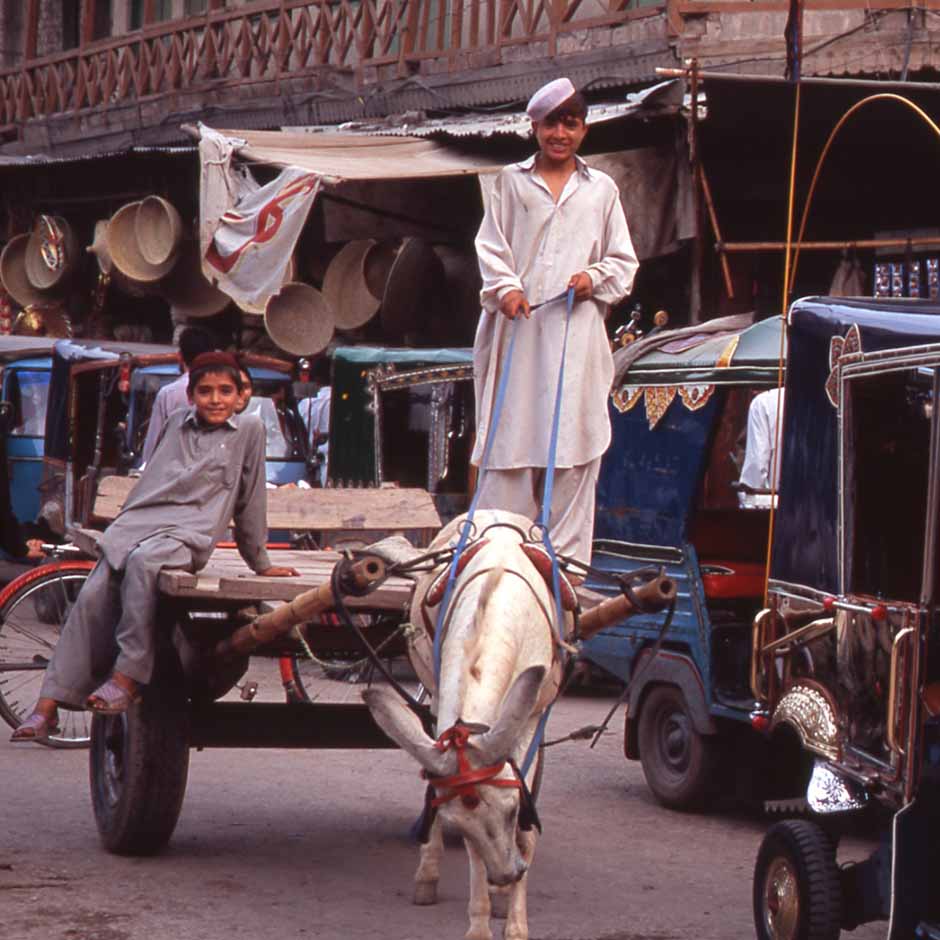

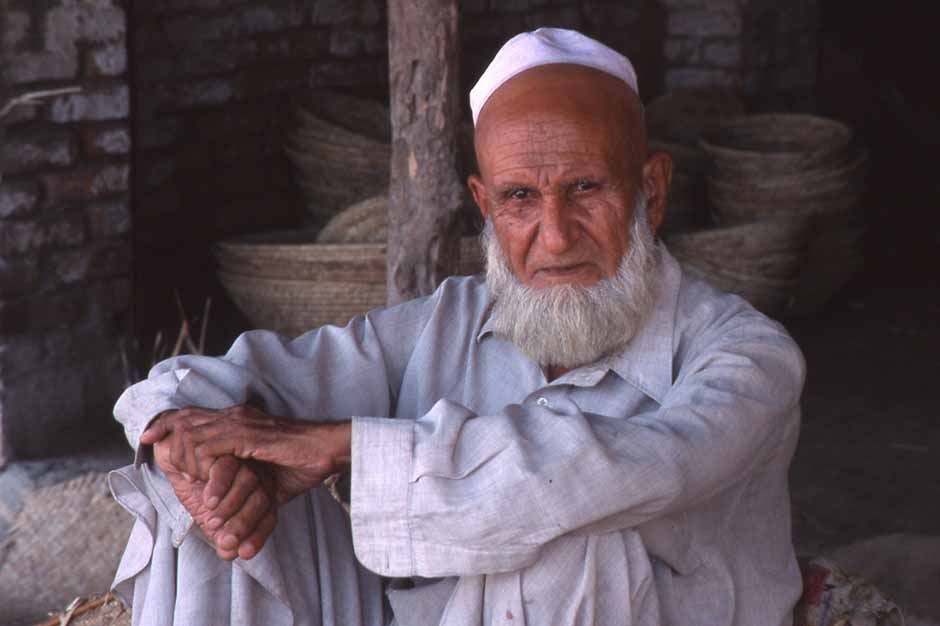

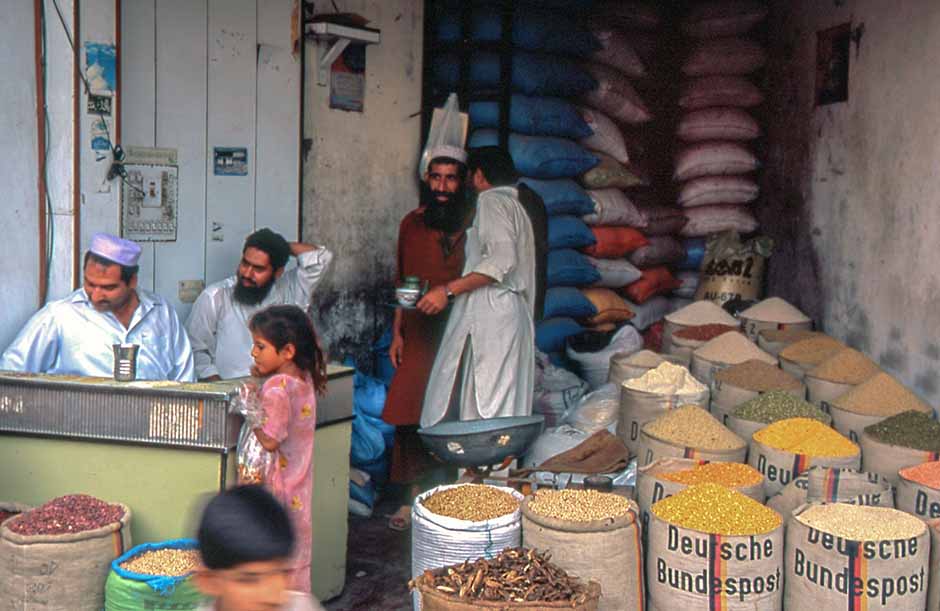

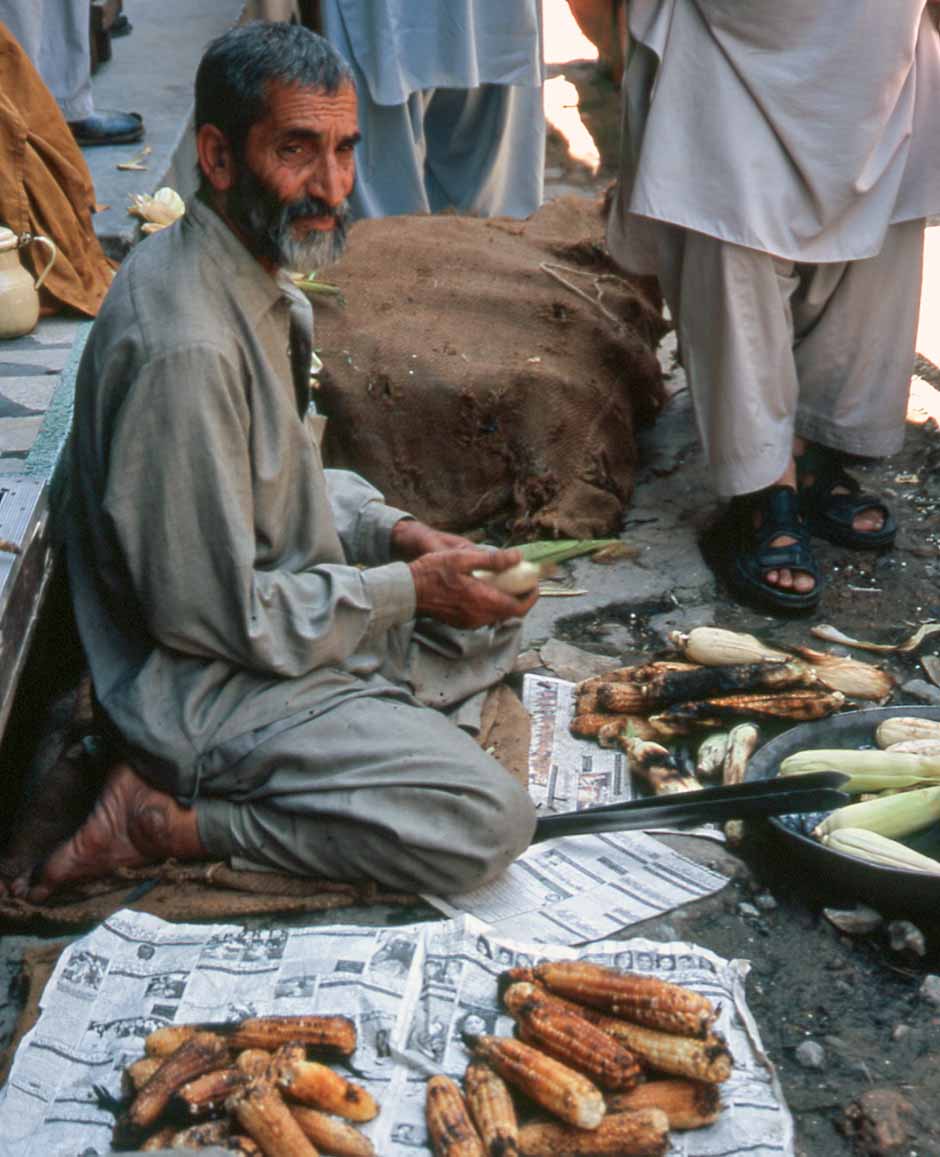

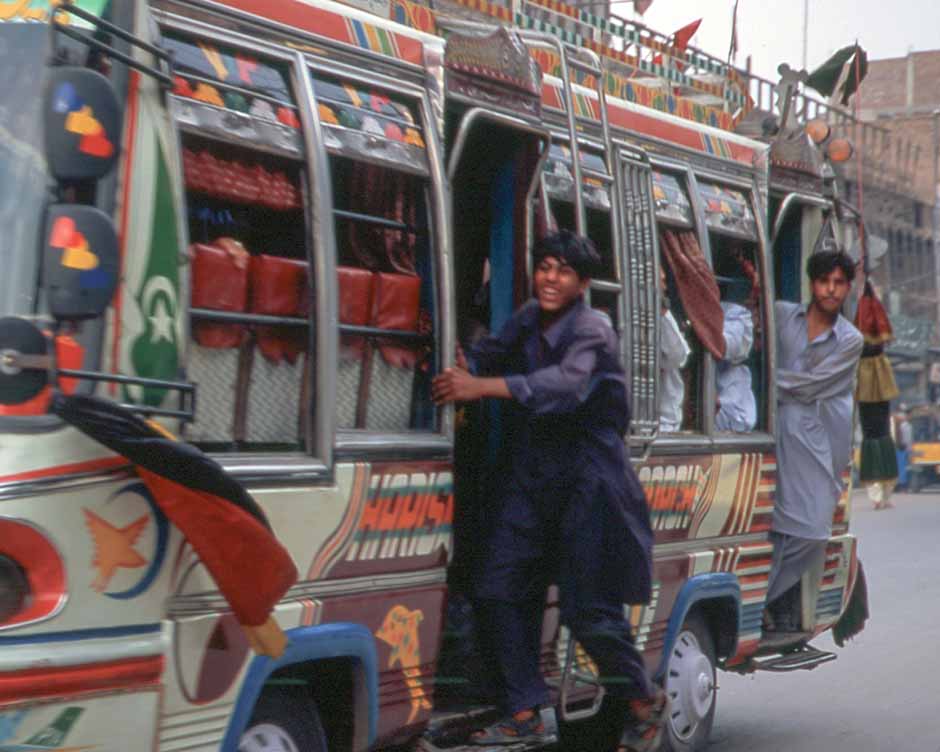

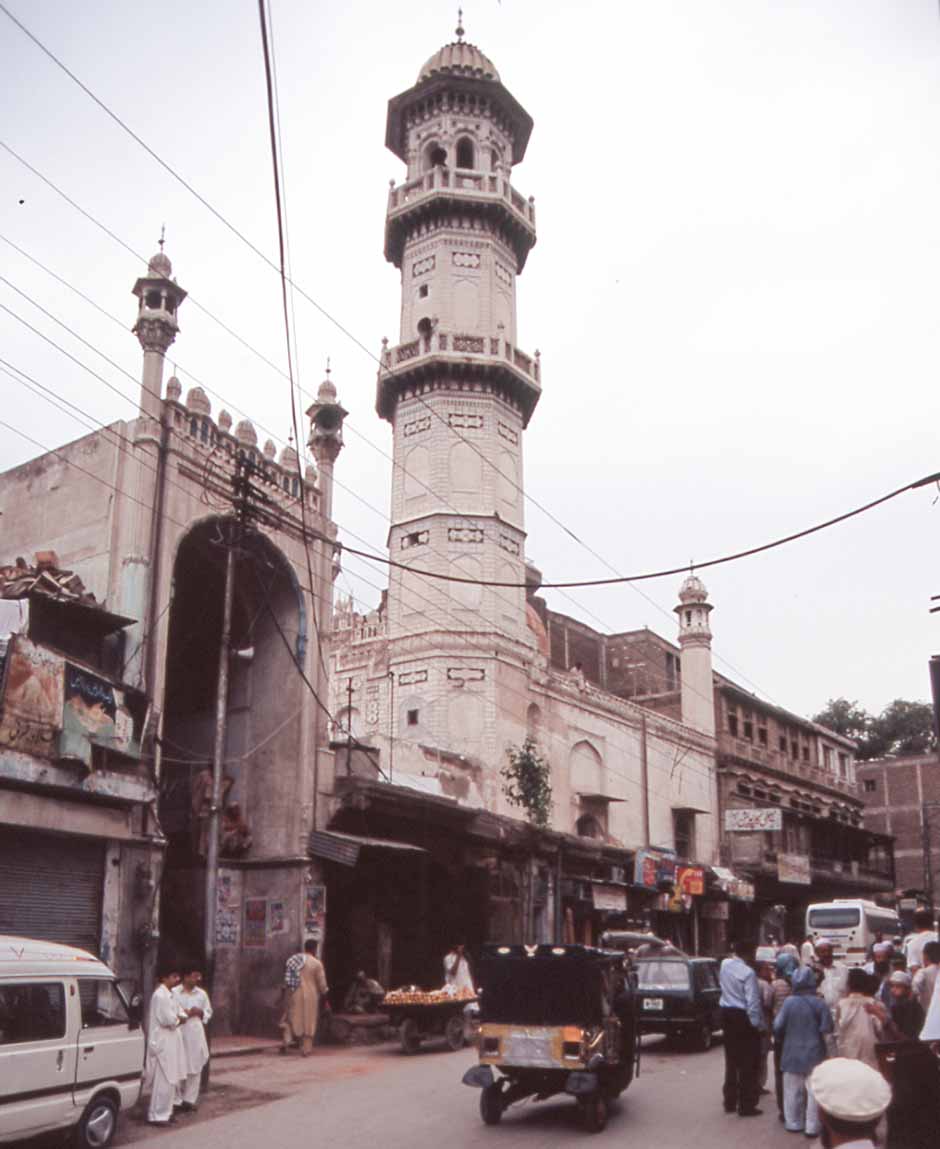

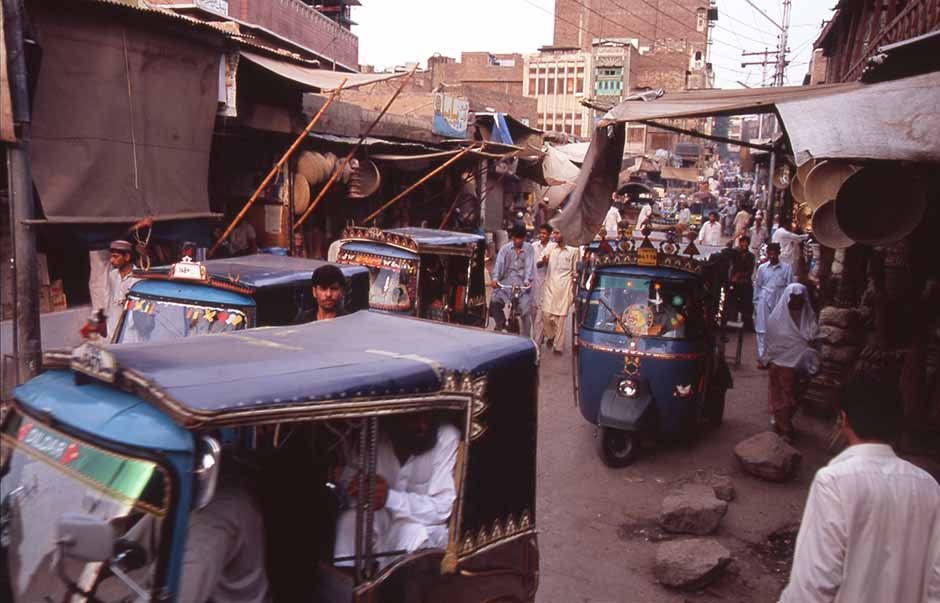

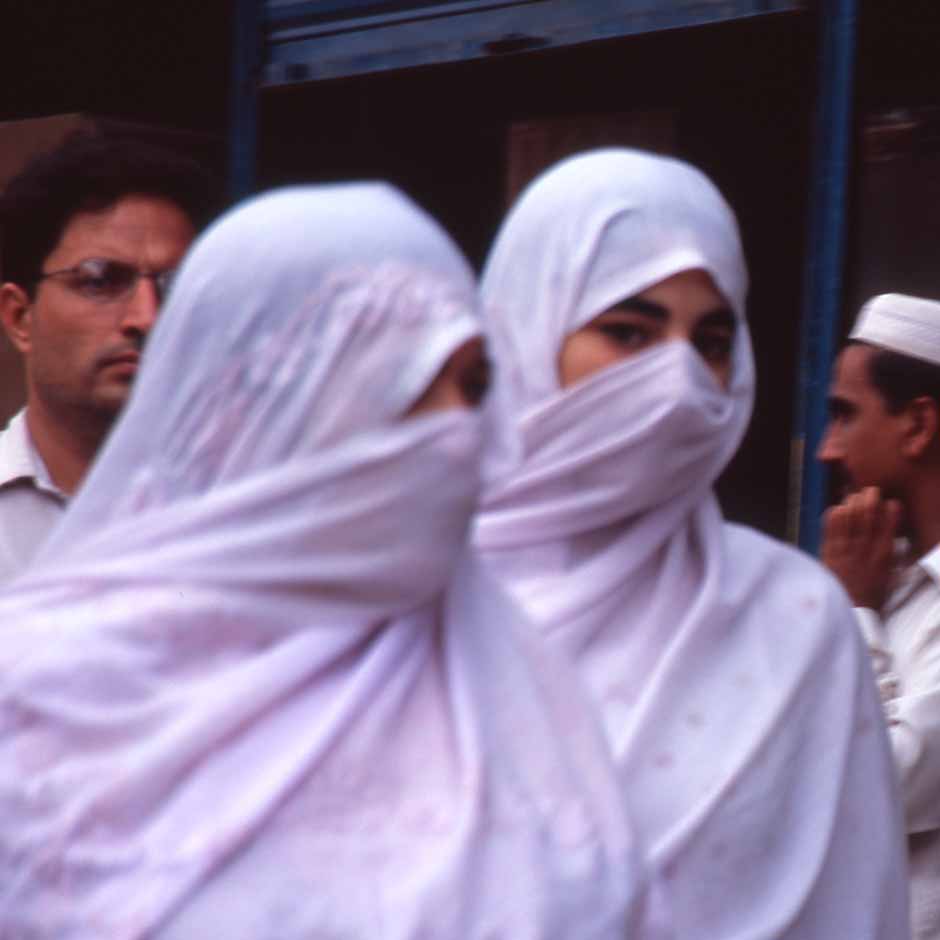

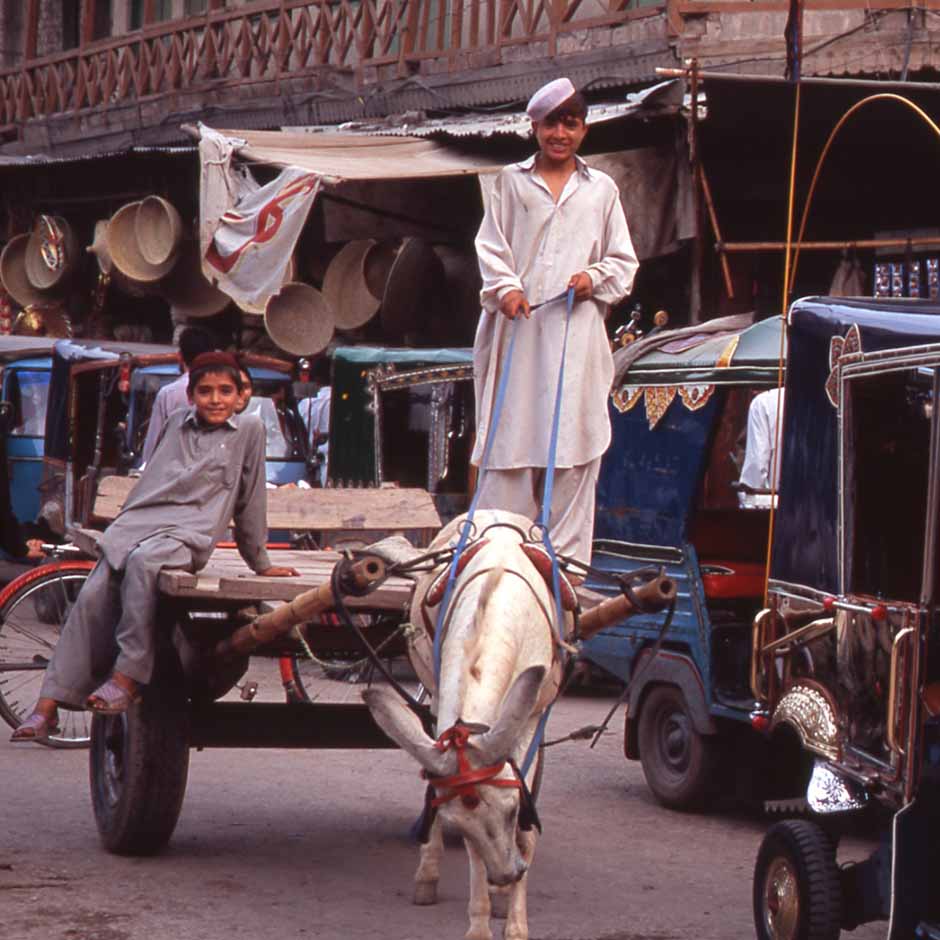

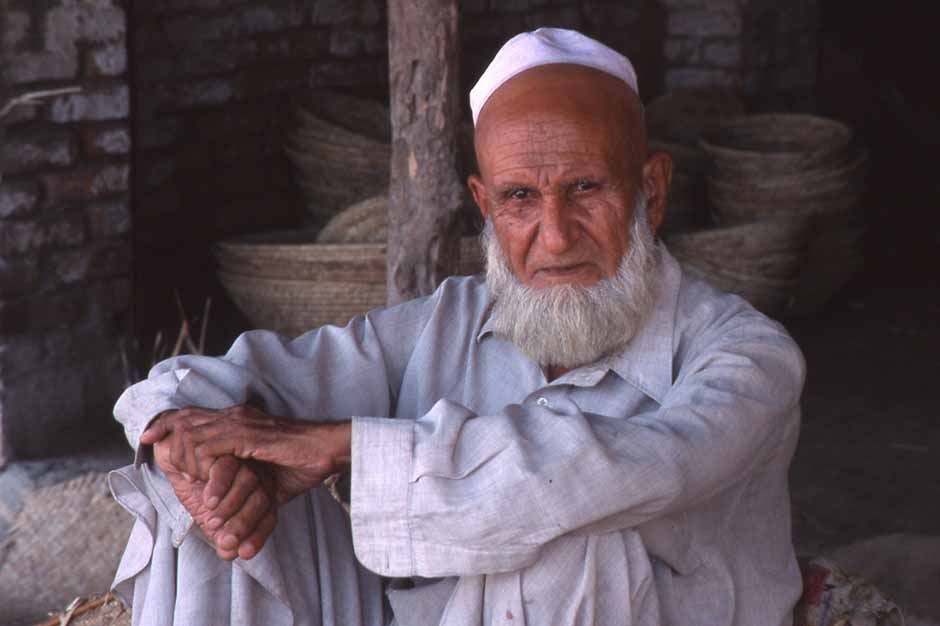

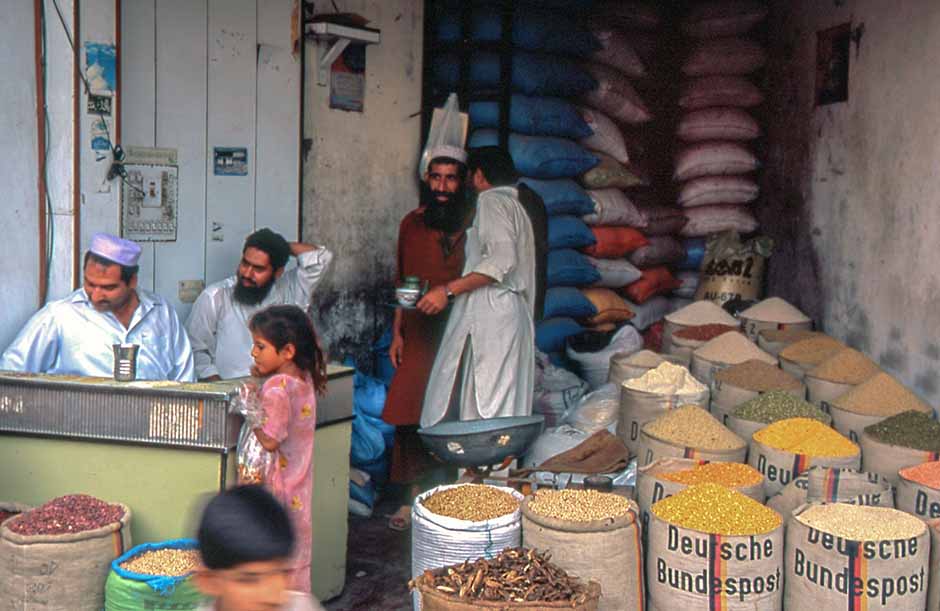

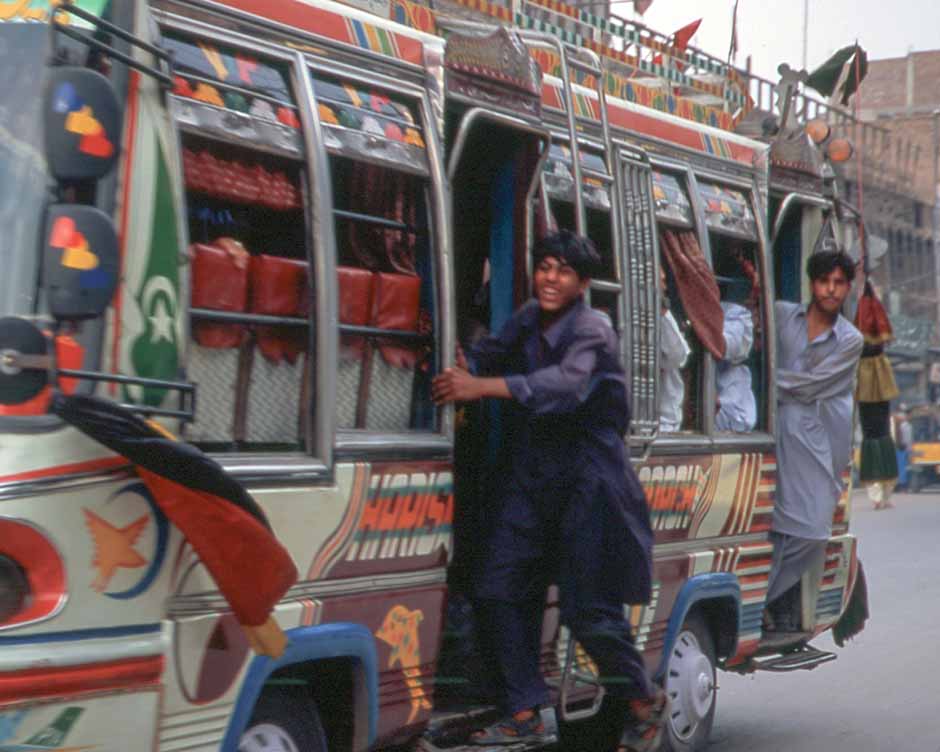

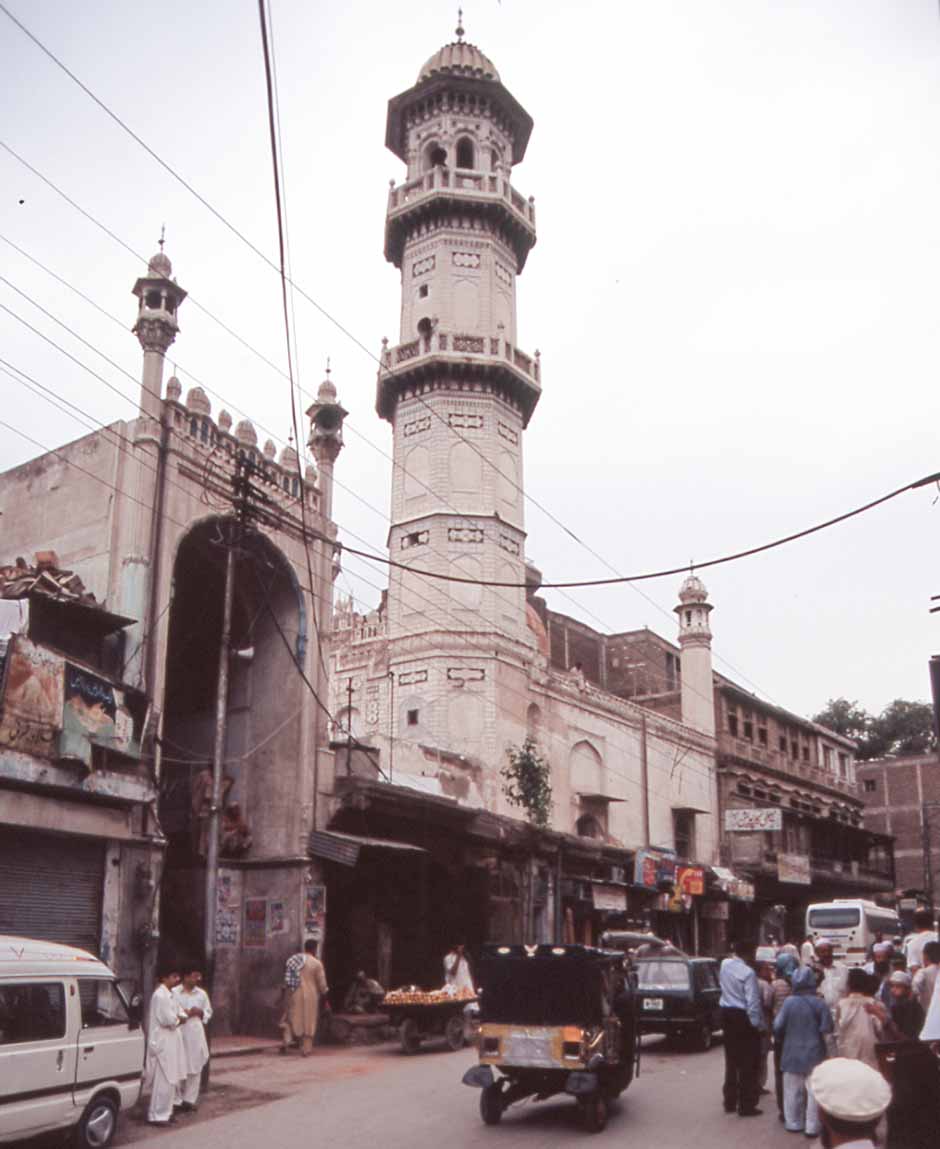

ペシャワール(上図:下図) ペシャーワルは、カイバル峠からわずか50kmという地理的条件から古代より多くの民族の支配を受けてきた歴史を持つ。紀元前6世紀にはガンダーラの王国の支配を受けた。また、ハラッパーを中心とするインダス文明やバクトリア地方とを結ぶ結節点の役割を果たしてきた。歴史学者のTertius Chandlerによると、紀元前100年ごろには、ペシャーワルの町には12万人の人口を誇り、当時では世界で7番目に大きな都市であったという。

|

|

上絵柄はペシヤワール側からの「カイバル峠」への入域口で、「ジャルムード門」と呼ばれ、門の先からカイバル峠にかけては「トライバルエリア」です。門はこの地の部族の兵が警備をし、許可無しの入域は危険で、この時は門からカイバル峠までの移動にも銃武装の民兵の護衛が必要でした。2002年。

|

上図:山の上の建物はパキスタン軍の要塞です、此処は谷沿いの狭隘路で要塞に適してる様です。下画像は、山の上にクシャーナ朝時代の仏塔(ストーパ)があり、基部を鉄道が無神経にえぐる風景です。鉄道は1926年イギリスが軍事物資運搬の為に、ペシャワールからこの上の集落ランディ・ゴダールまで敷設しました、アブト式で、34のトンネルと92の鉄橋を持ち、全長34Km、高度差600mです。鉄道は2008年頃の洪水で流失し今は廃線となってます。 撮影:2002年、白岩吉明

|

上図はカイバル峠の中腹からパキスタンのペシャワール方面を望んだものです。2002年撮影:白岩吉明

|

|

下はカイバル峠からアフガニスタンのジャララバード方面を撮影したものです。この峠に刻まれた歴史は雄大です。その代表格に紀元前16世紀アーリア人の移動、紀元前4世紀のアレクサンダー大王の侵攻があります。7世紀に玄奘三蔵がインドから長安へ経典を運んだルートもこの峠が関わり、経典は日本の文化を大きく変えました。カイバル峠はイギリス領時代の1901年制定の「辺境犯罪規則」が適用され続け、国家の「法」は適用されず、パキスタンの憲法もこれを認め、現地部族の自治権が優先する「トライバルエリア」旧連邦直轄部族地域(旧FATA)と呼ばれる「無法地帯」として存在しまた。この法は2018年のパキスタン憲法改正でひとまず訂正されました。が、米軍の2021年アフガニスタン撤退で水泡に帰した様です。2022年の外務省の「危険情報」では、此の地は「レベル4:退避を勧告」となっています。

|

|

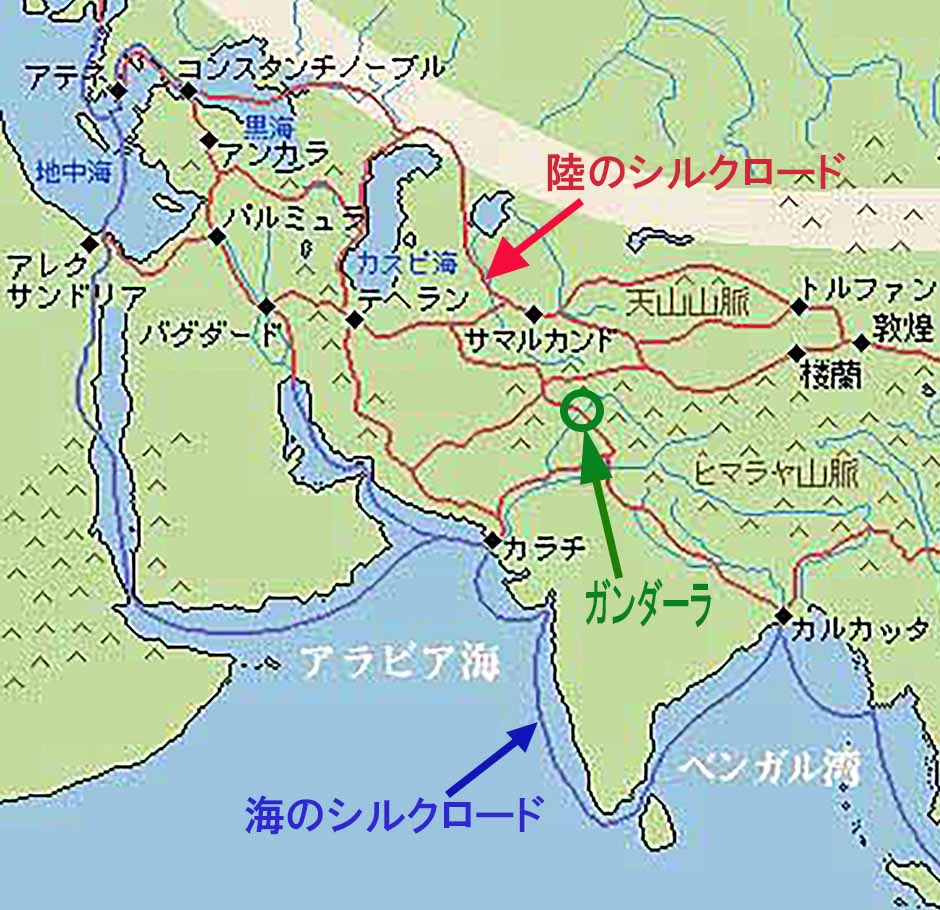

ガンダーラ文化の誕生の起因となったギリシャのアレキサンダー大王の東方遠征は、紀元前334年に始まります。327~326年にはガンダーラの地に侵入します、此処でも諸部族を平定しましたが、大王の部下が疲労を理由にこれ以上の進軍を拒否したため、大王はやむなく兵を返すことにし、此の地で撤退に至ります。撤退は紀元前325年の夏で、撤退時は侵攻時の厳しい陸路ではなくインダス川沿いに海まで下り、ペルシャ湾に至り、用意された200隻ほどの船団で撤退しました。この当時既に上図の様に「海のシルクロード」が確立されていました。時は変わり、大英帝国の植民地インド帝国時代、植民地経営の為に鉄道が敷設され、カラチとペシャワールを結ぶ約。8,600kmが営業しました。此処からアフガニスタンへは「カイバル鉄道」と自動車輸送が担いました。

|

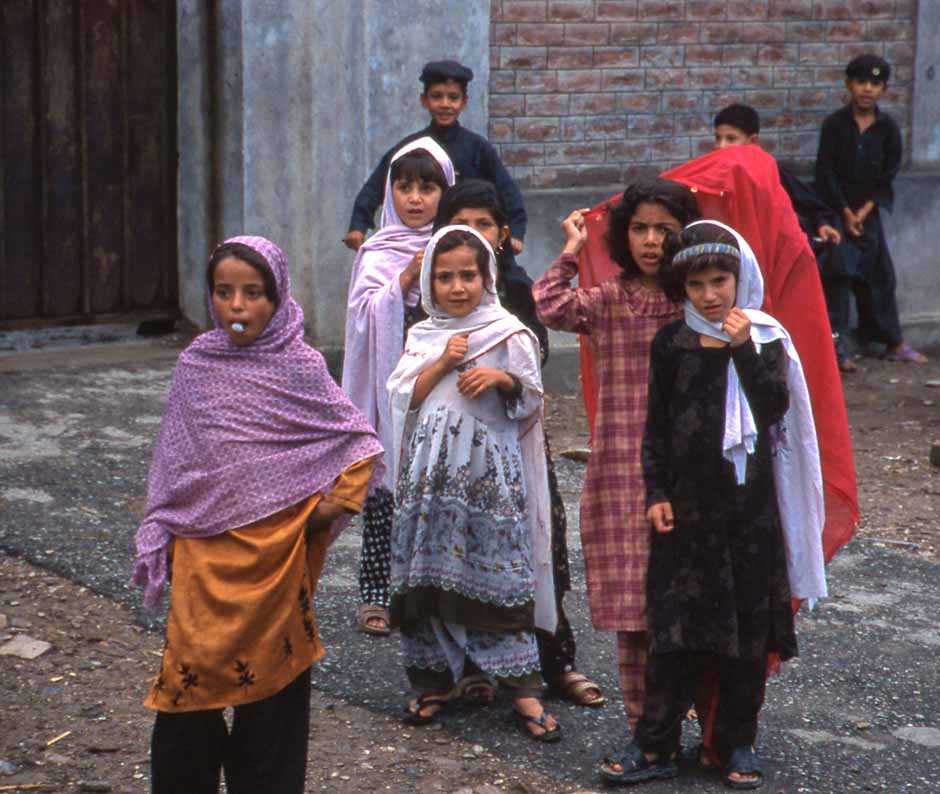

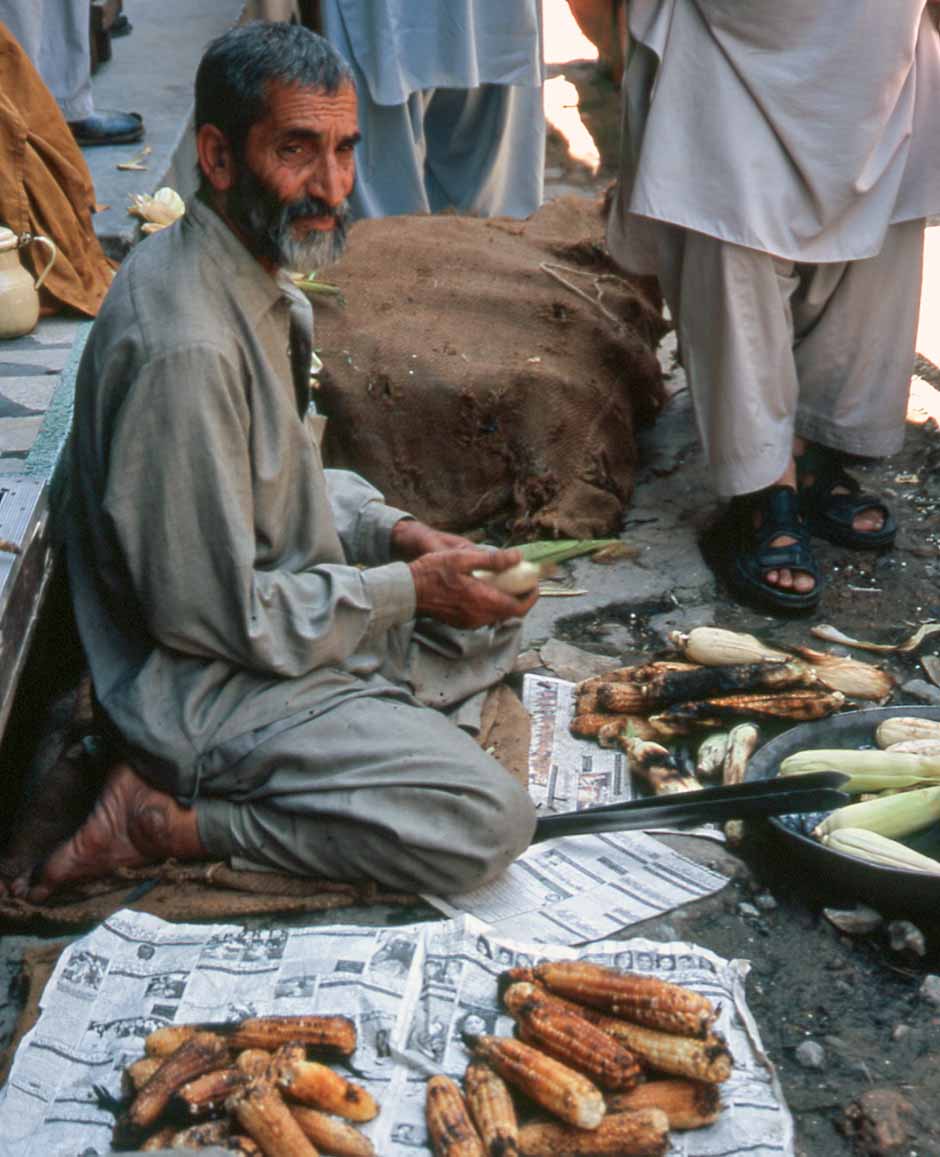

工業製品に埋もれた消費社会とは距離を置いた、内陸アジアの自然と人間を紹介いたします。此処には、私たちの美意識の源泉・文化の源泉が数多く現存し、自分が知らない事に驚きます。此処には有史以前から今も変わらない人跡未踏の雪山や氷河、0m地帯の広大な砂漠や標高5000mの草原、アジアの大河の源、幾百千年来の隠れ里等など、枚挙に暇の無い非日常が今も生きています。大地と太陽・水と植物・自然の恵みを友に、人口エネルギー消費ゼロで暮らす人々も沢山います。この地域の総面積は日本の国土の20数倍・北米の面積にも相当し、此の地の地下資源を世界は注視してます。近い将来の「地下資源&エネルギー」枯渇時に、工業生産國は衰退・崩壊する「現代文明の病理」を背負ってますが、内陸アジアは背負っていません。でした。今は状況が変化してます。この問題を4章「黙示録」で考察してます。21世紀以降の急速なグローバル化(市場経済化&軍事化)は環境破壊と共に、この地にも押し寄せてます。