|

白岩吉明オフィシャルサイト

|

|

量子物理学ノート:1

|

| 戦争・自然破壊・貧富格差拡大の裏面を背負う現代科学 |

|

倫理なき論理,現代の恐竜

|

|

プロローグ

|

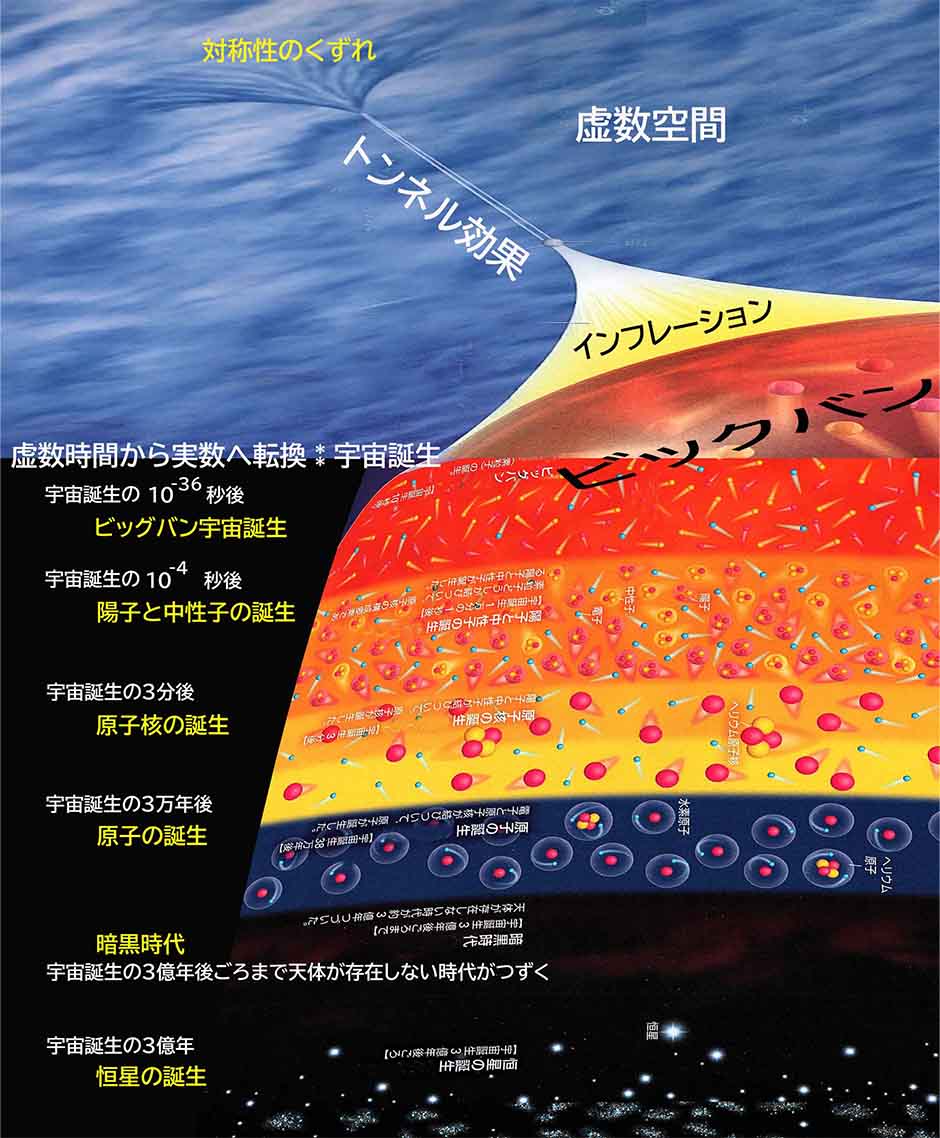

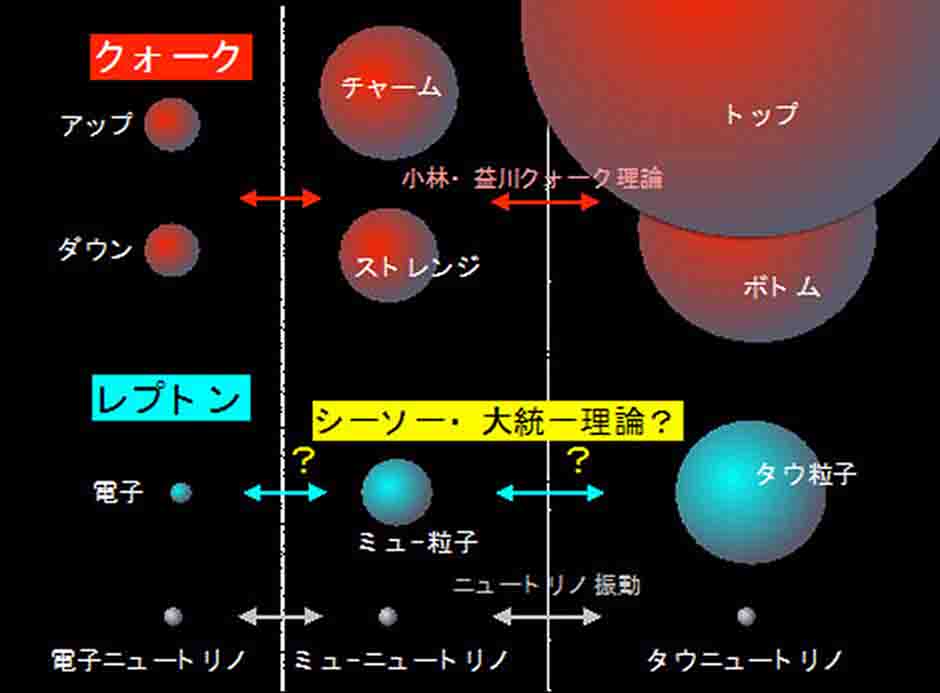

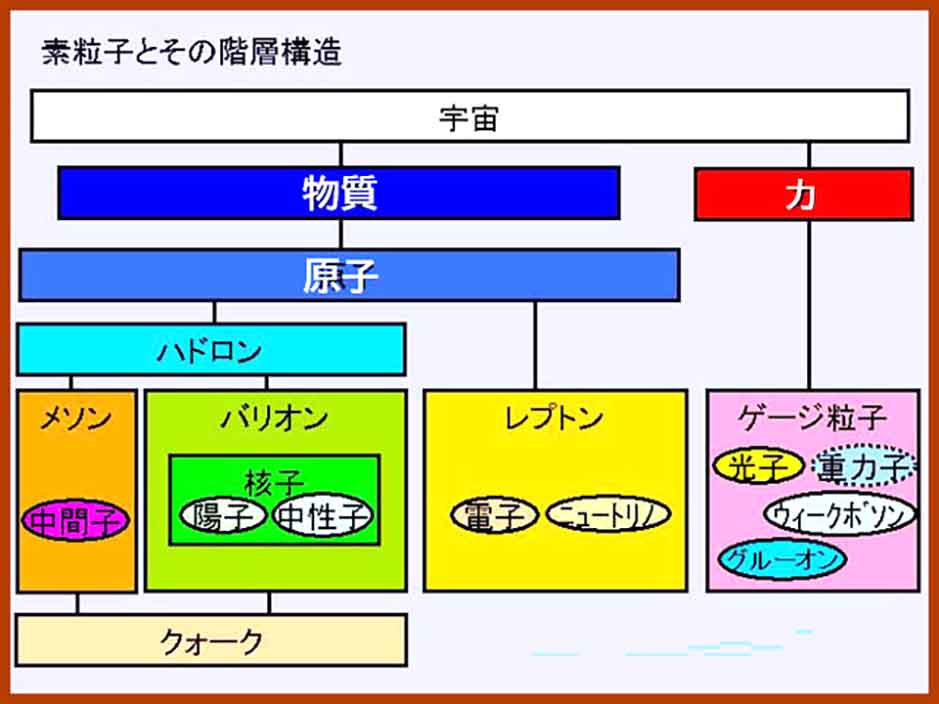

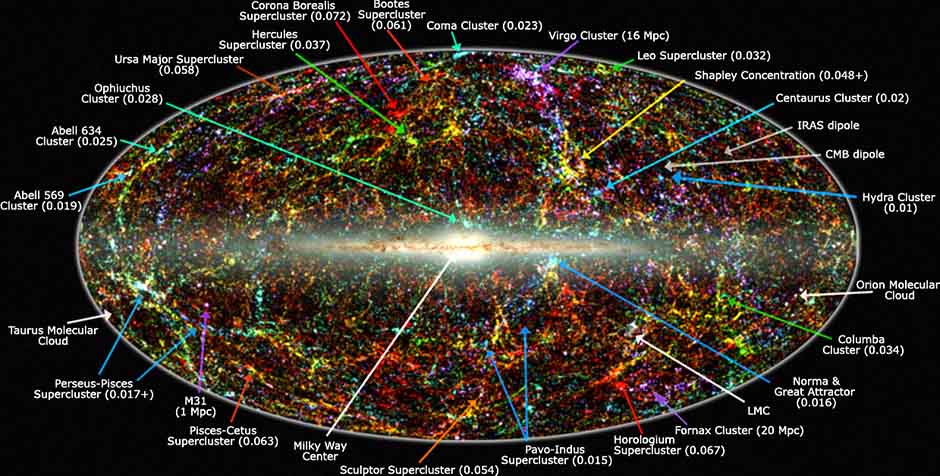

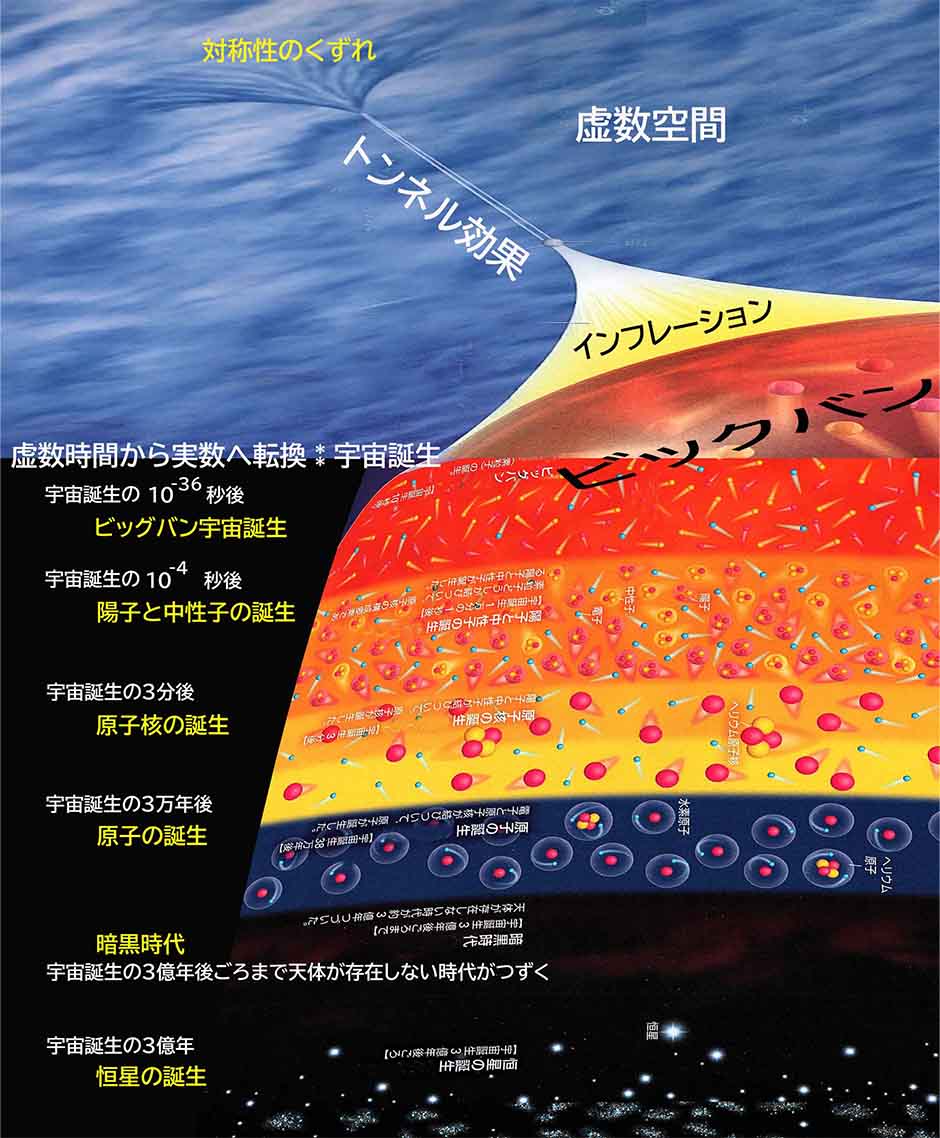

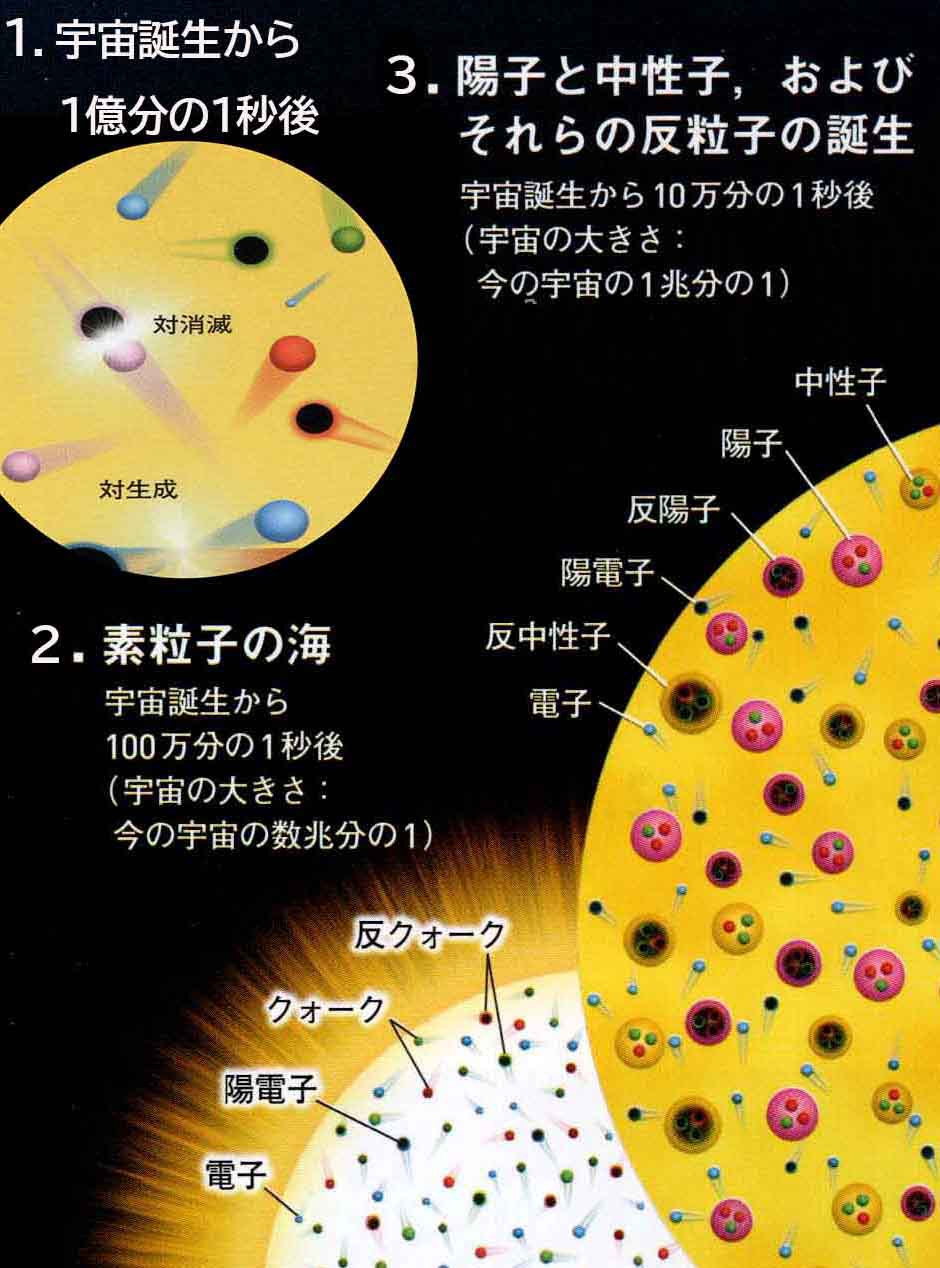

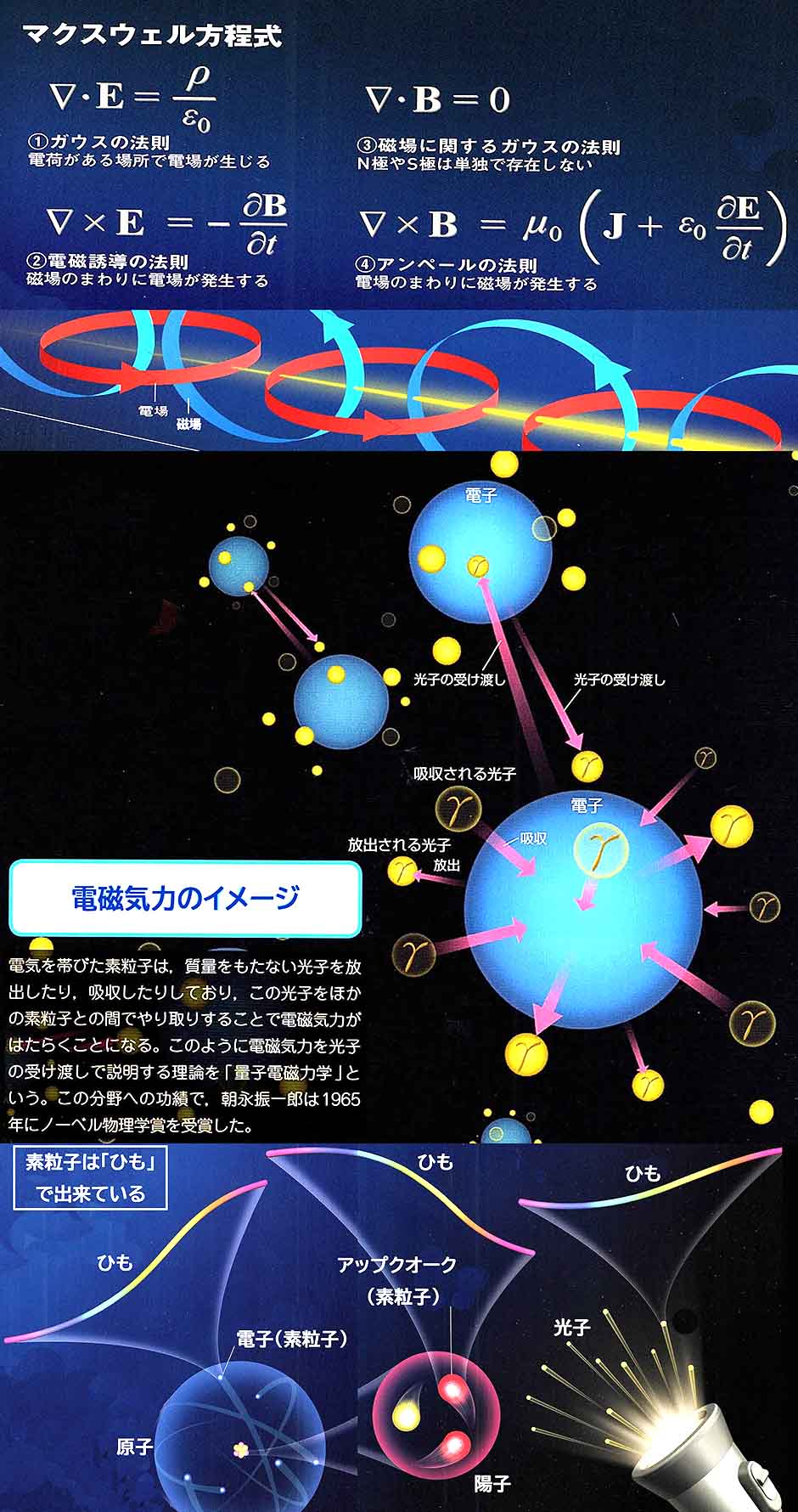

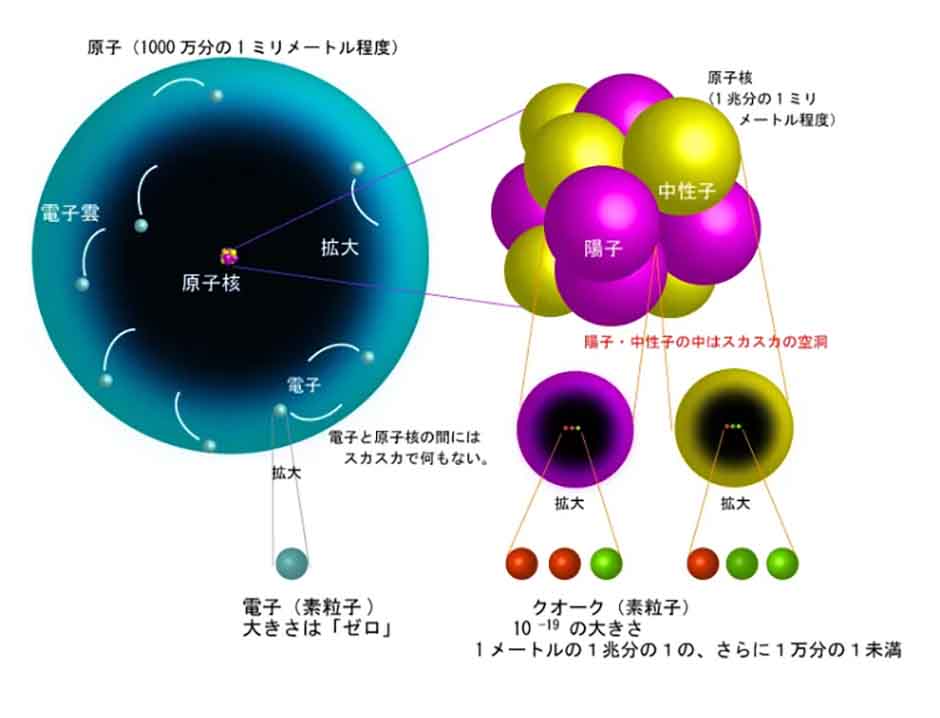

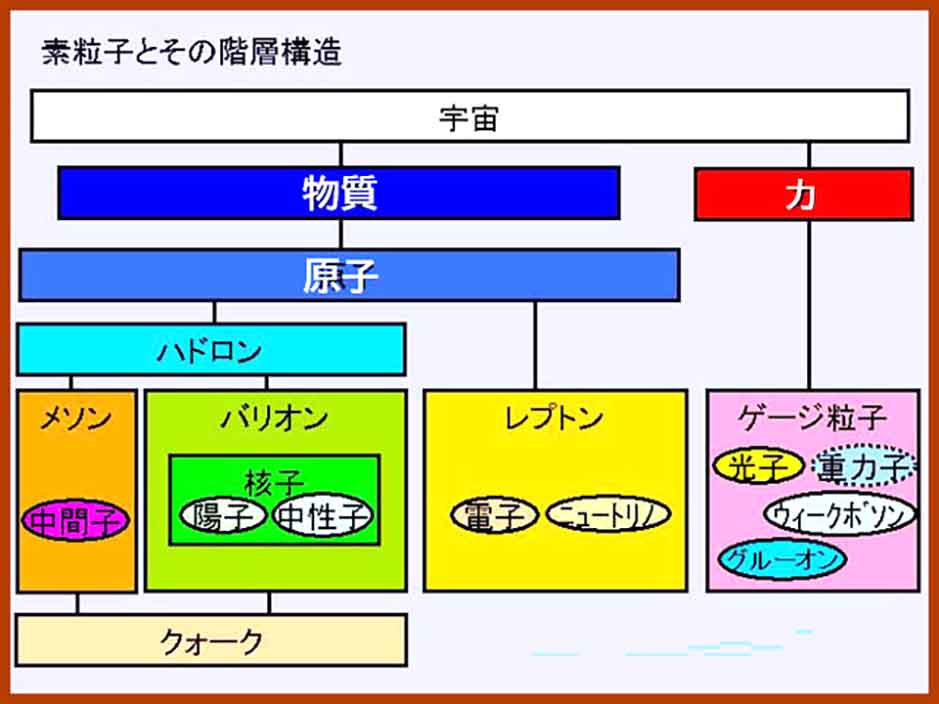

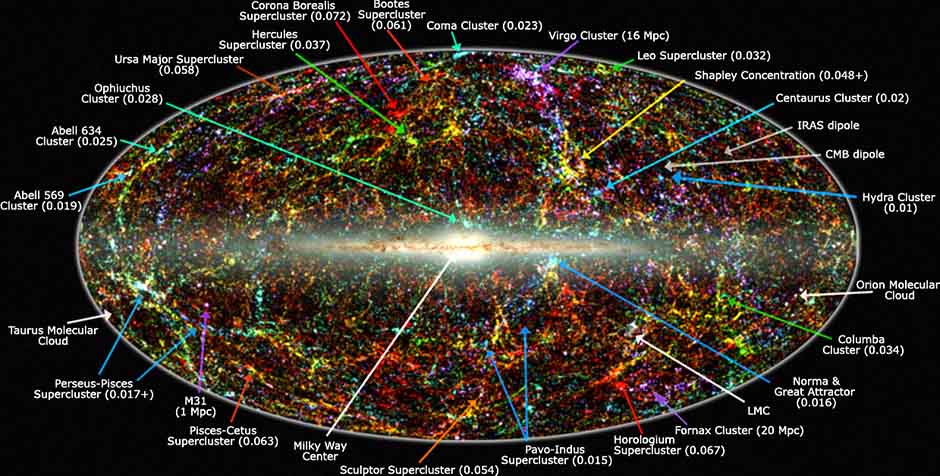

上図出典:Newton 2011/9 p30-31 2022/11 p168 を参考に制作:白岩吉明

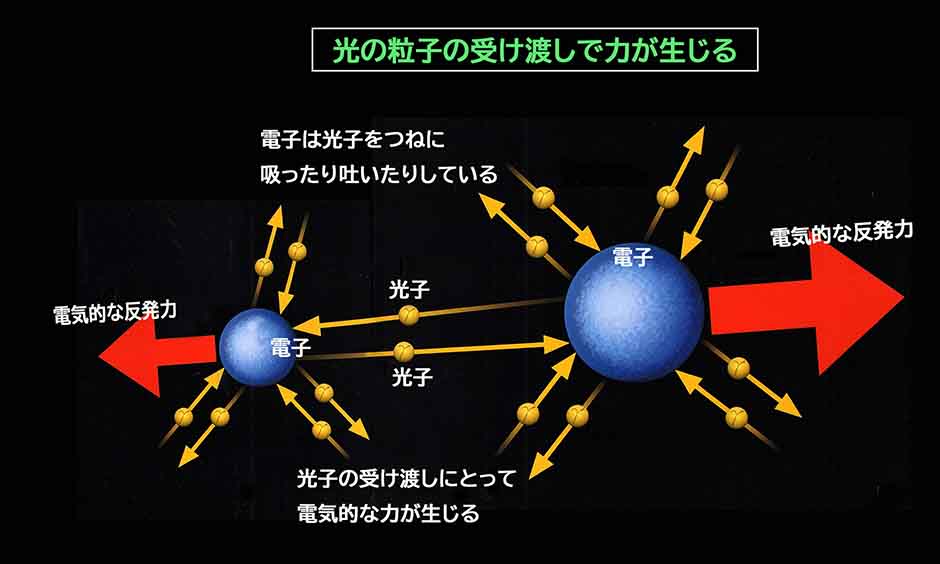

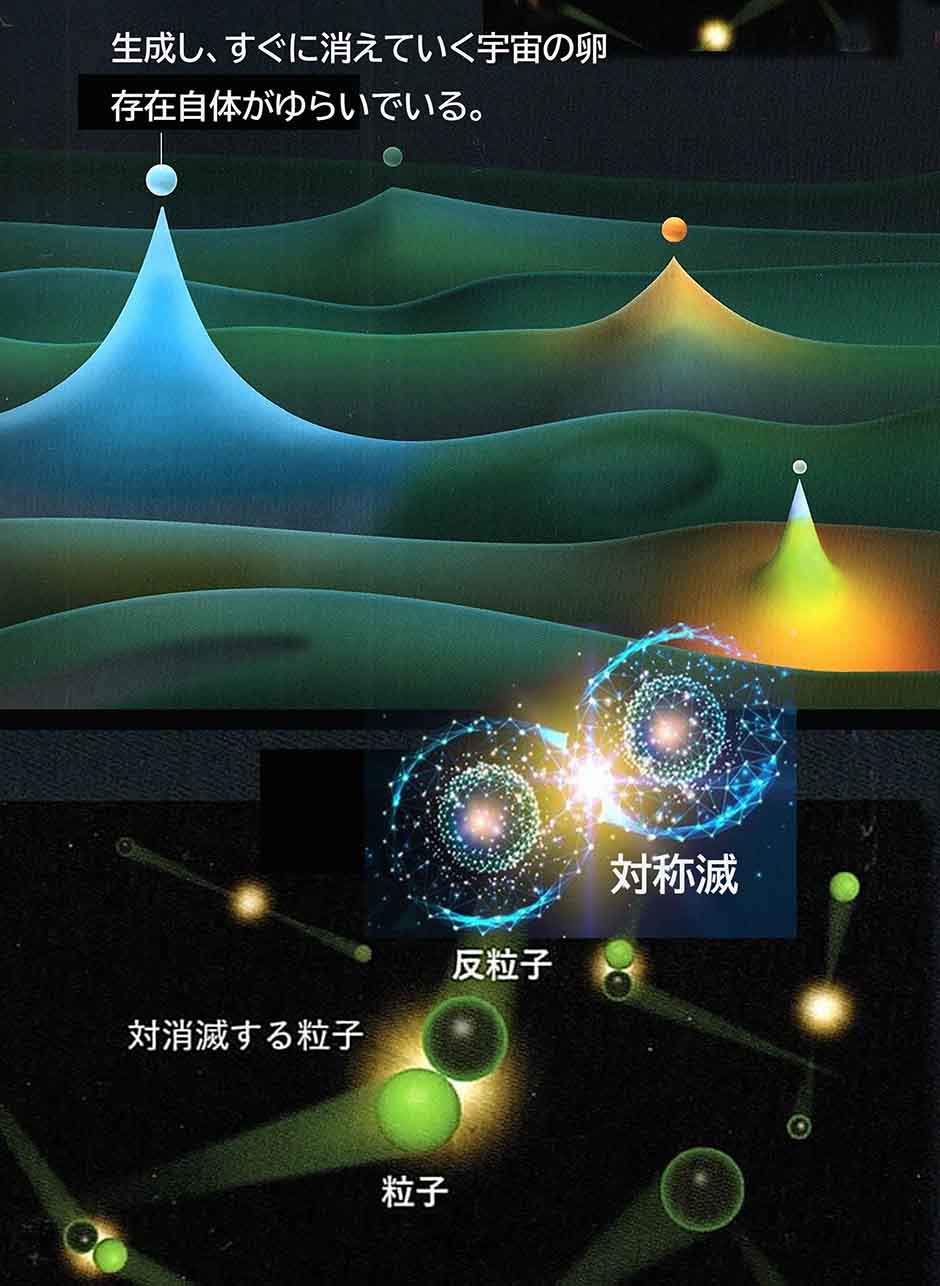

下図:無であるはずの真空から粒子がたえず生まれては消える量子論の「不確定性原理」によると、すべての素粒子を取り除いても、ほんの一瞬であればエネルギーが存在出来るといいます。そして、このエネルギーの「ゆらぎ」から、粒子と反粒子のペアが生じることがあります、この現象を「対称成」といいます。生成した粒子と反粒子は、すぐに衝突して消滅し2個の光子に変わります。「対消滅」と呼ばれる現象で、この理論はアメリカの「ファイマン」や「シュレディガー」日本の「朝永振一郎」らがつくりあげました。

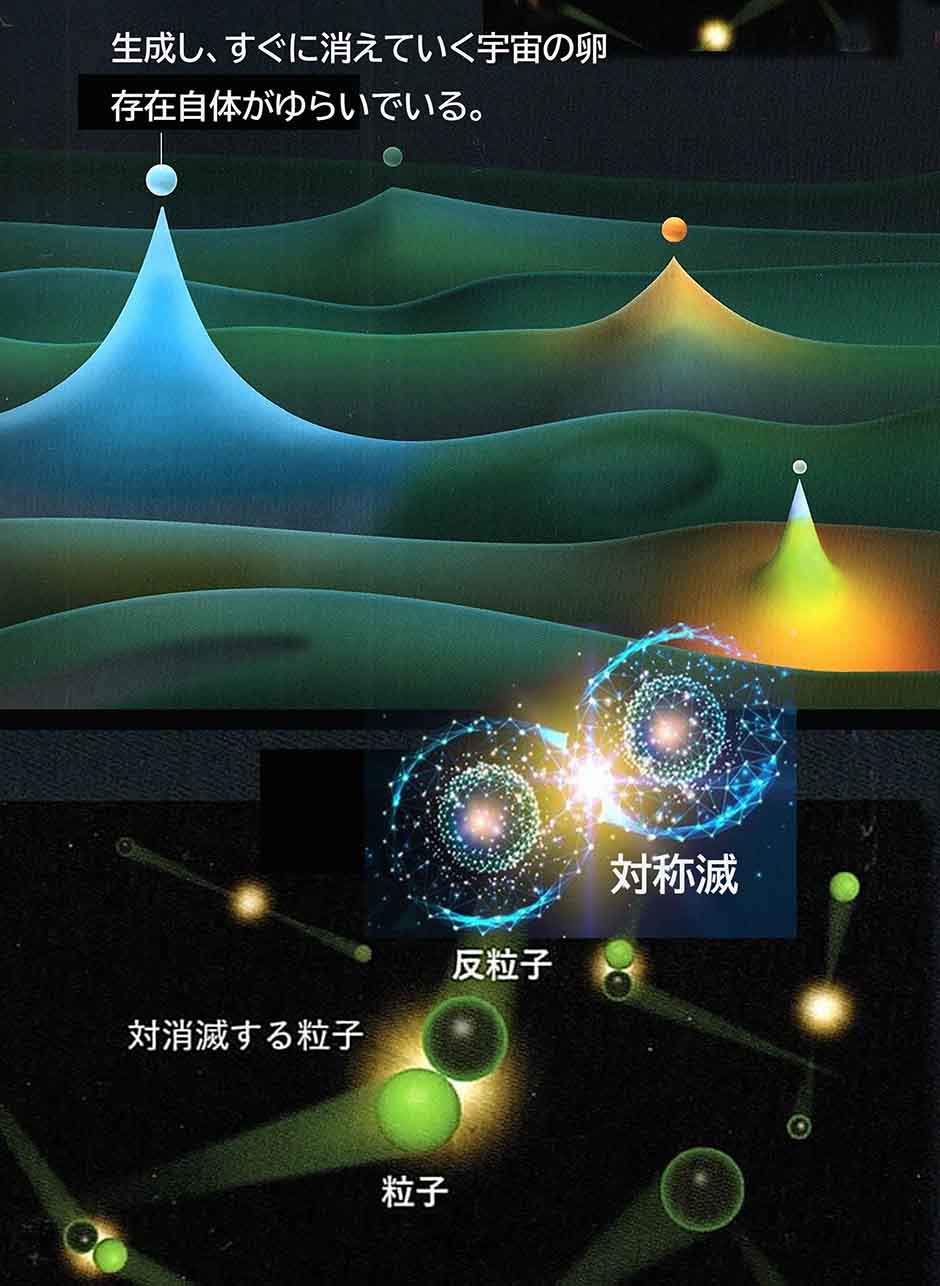

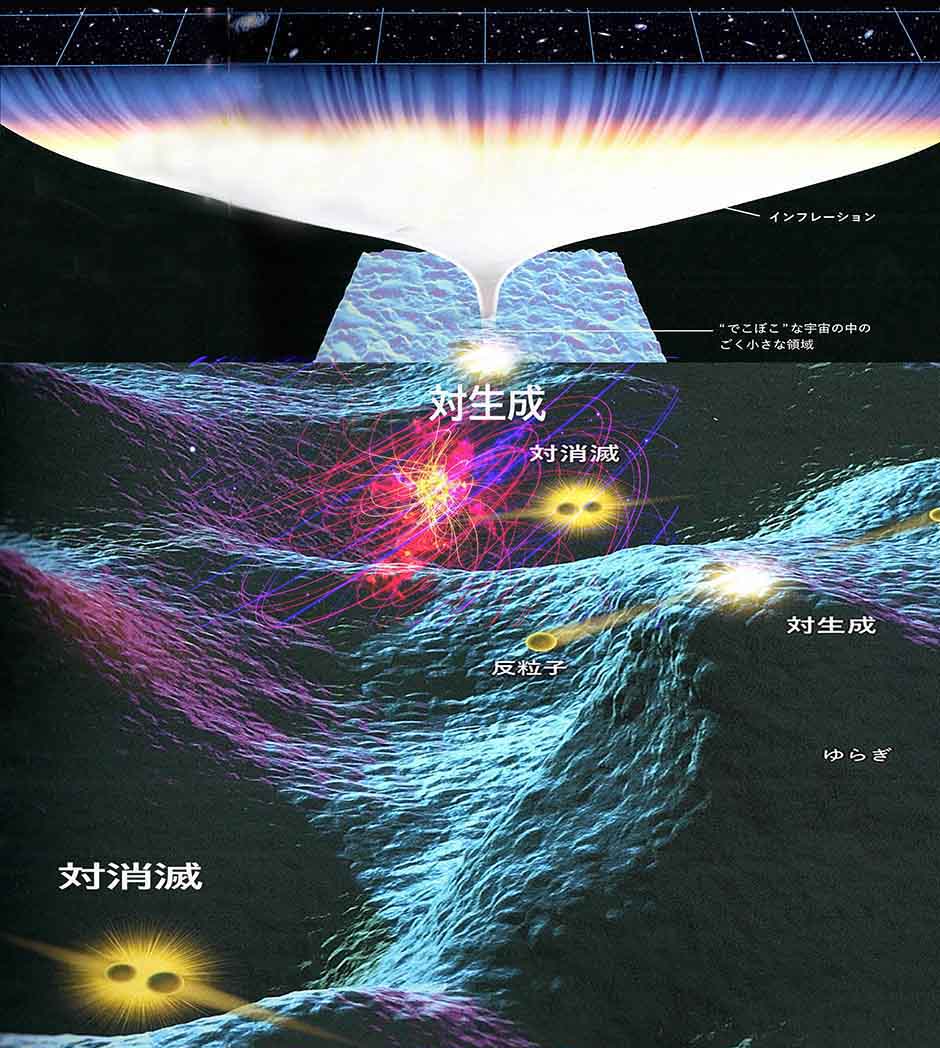

上図出典:Newton 2022/11 p-163 白岩吉明アレンジ

上図出典:Newton 2022/11 p-163 白岩吉明アレンジ

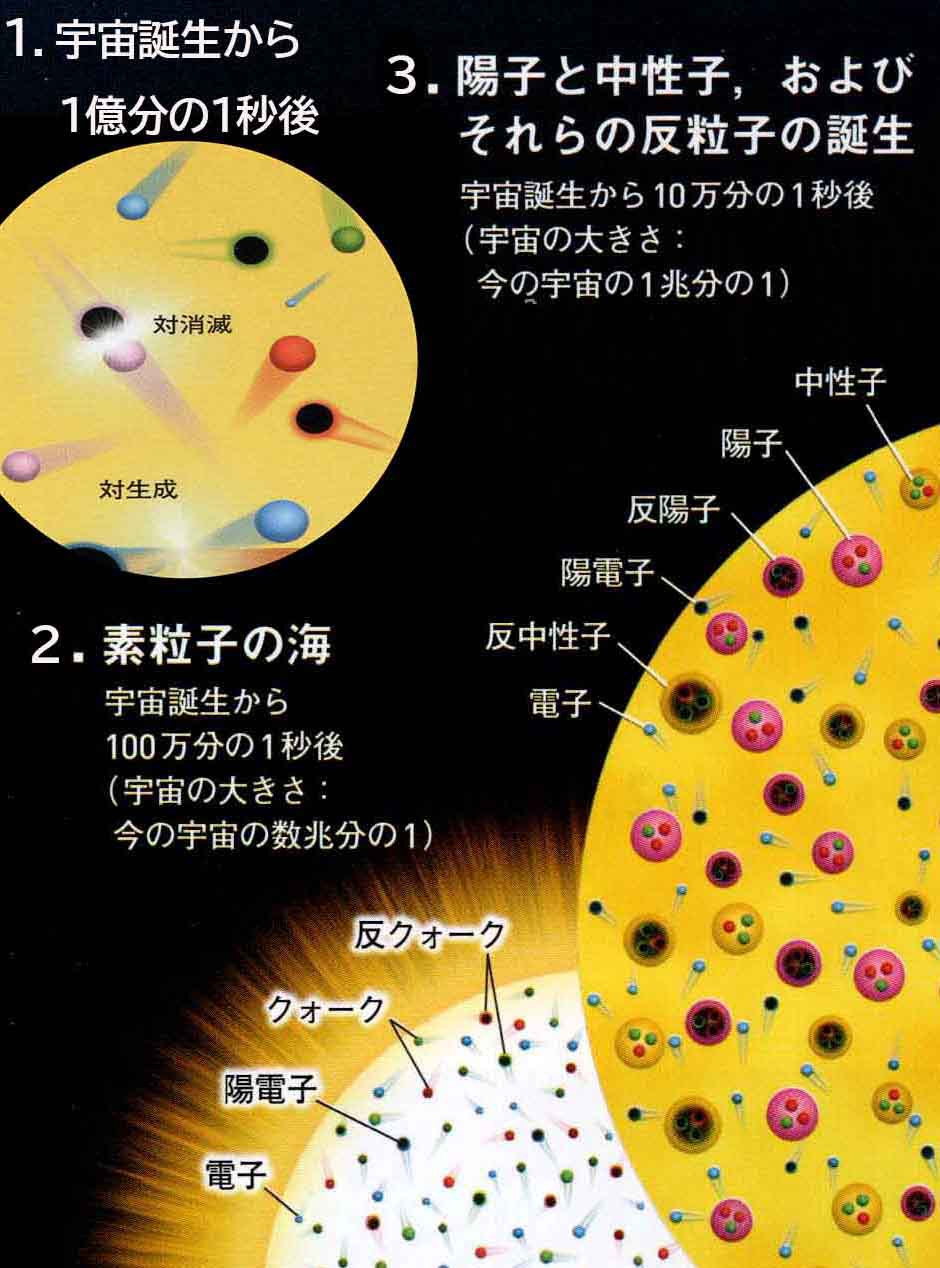

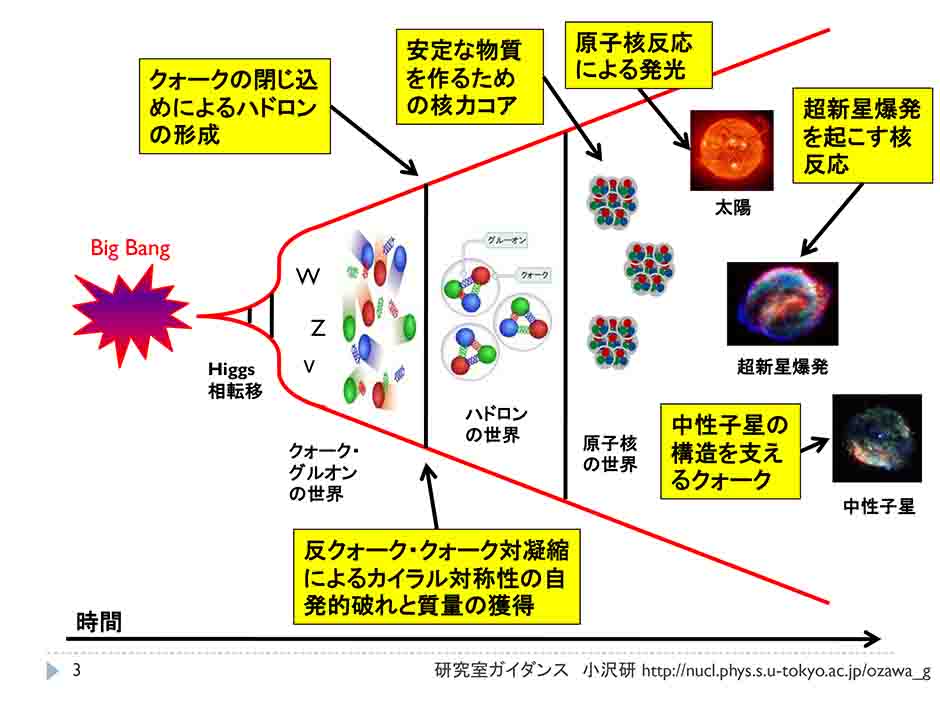

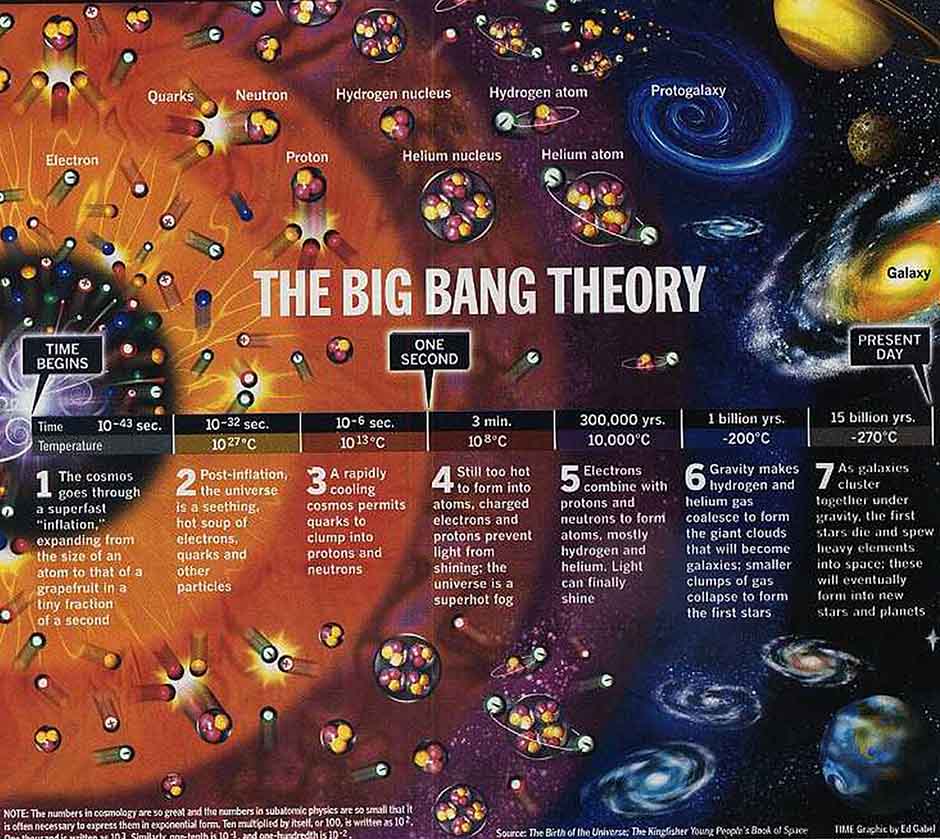

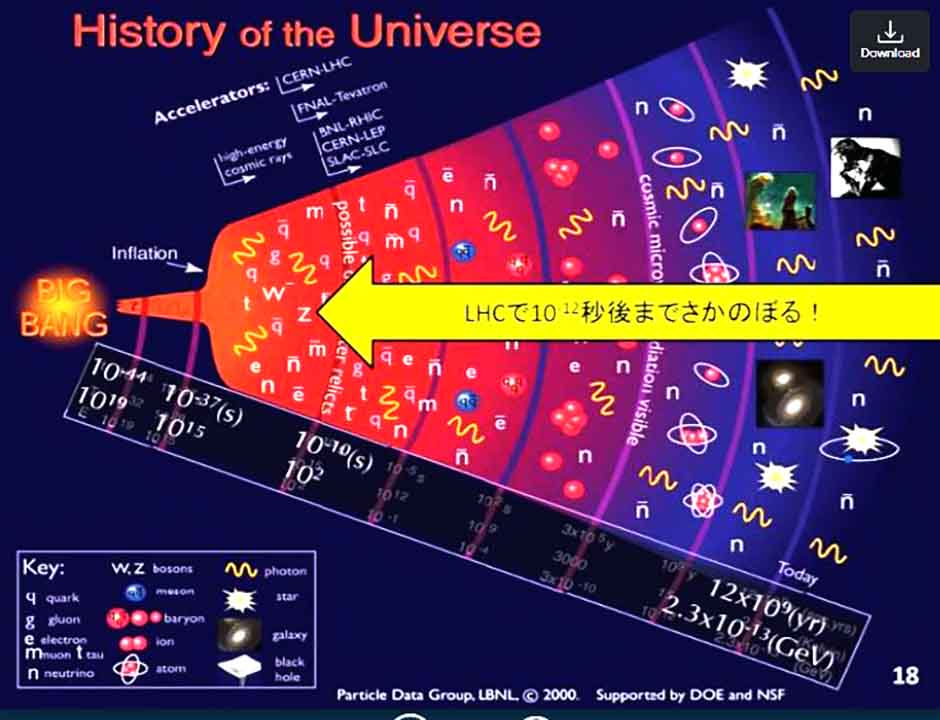

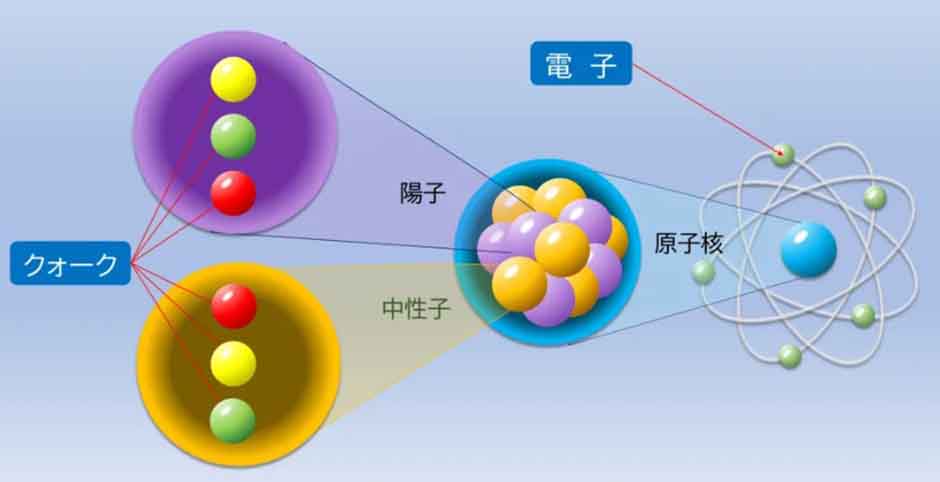

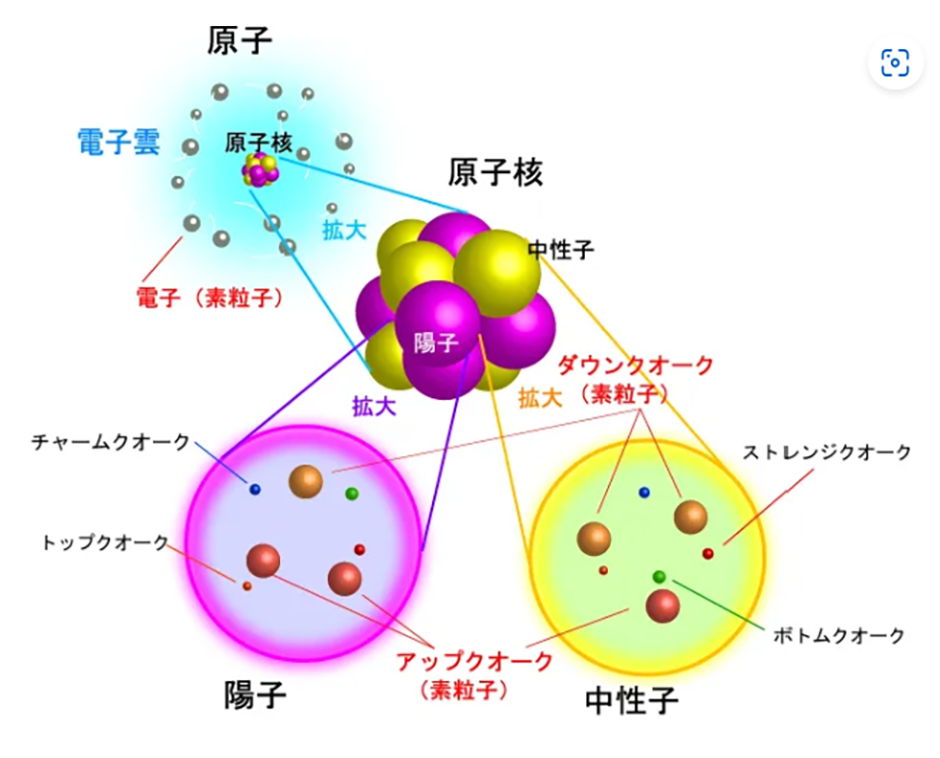

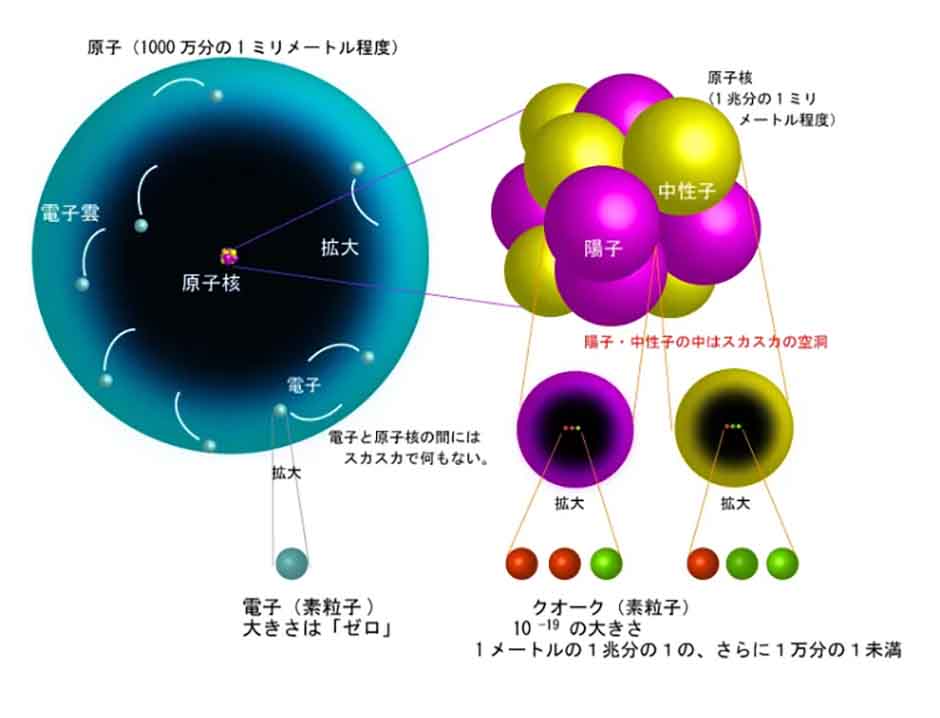

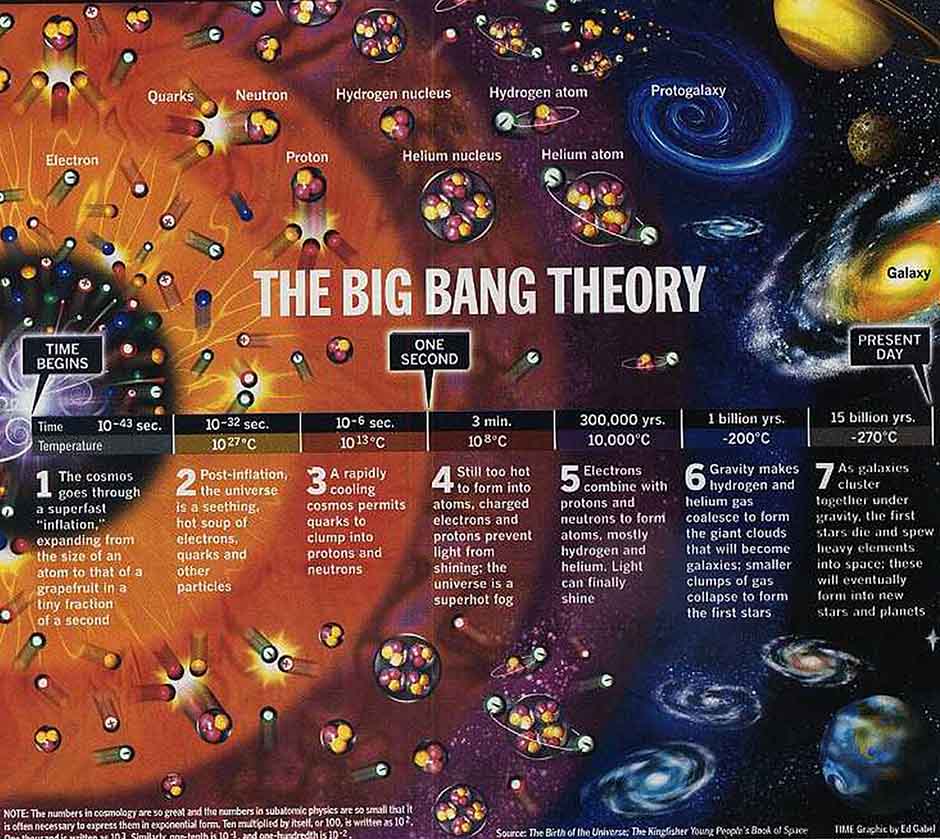

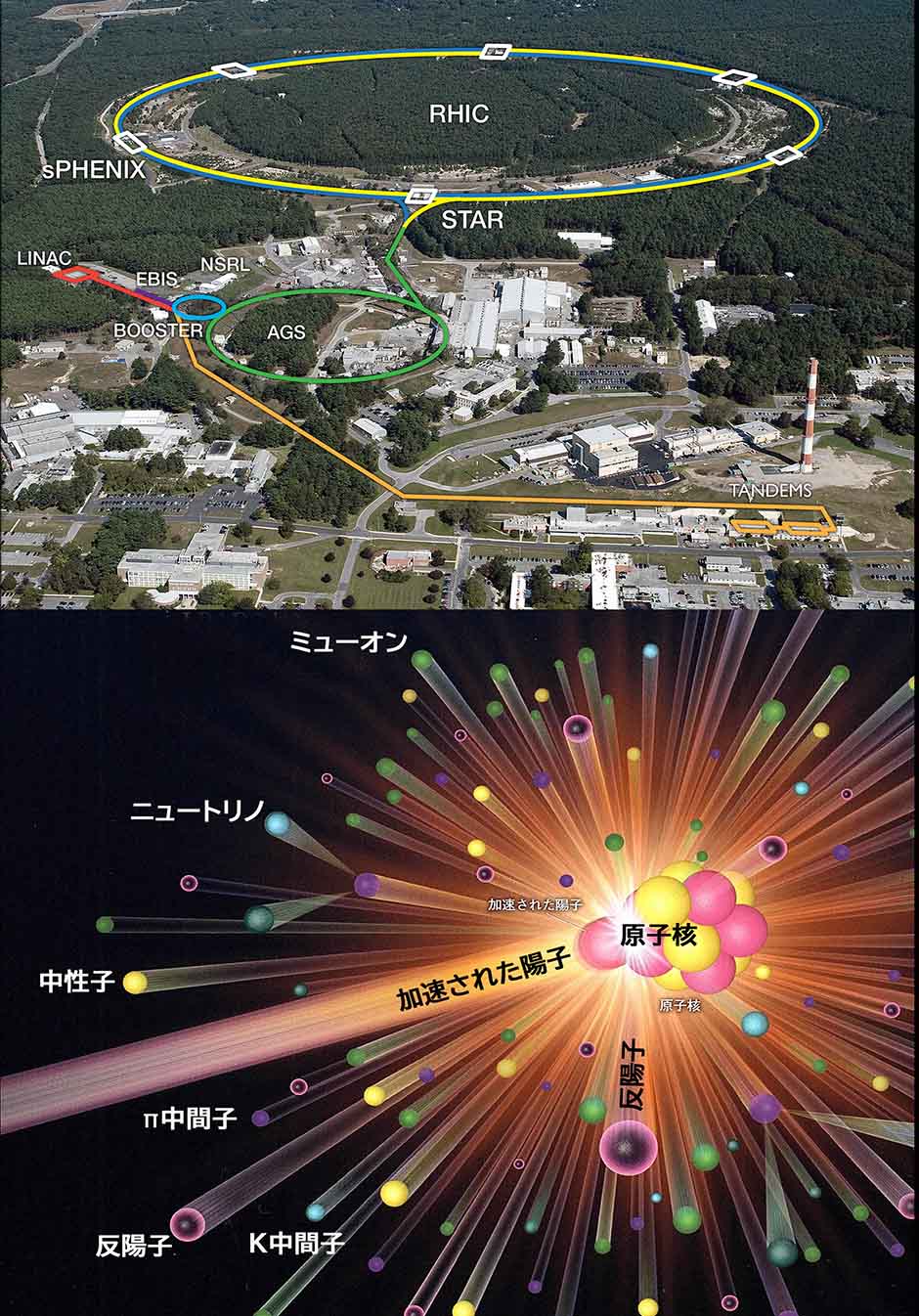

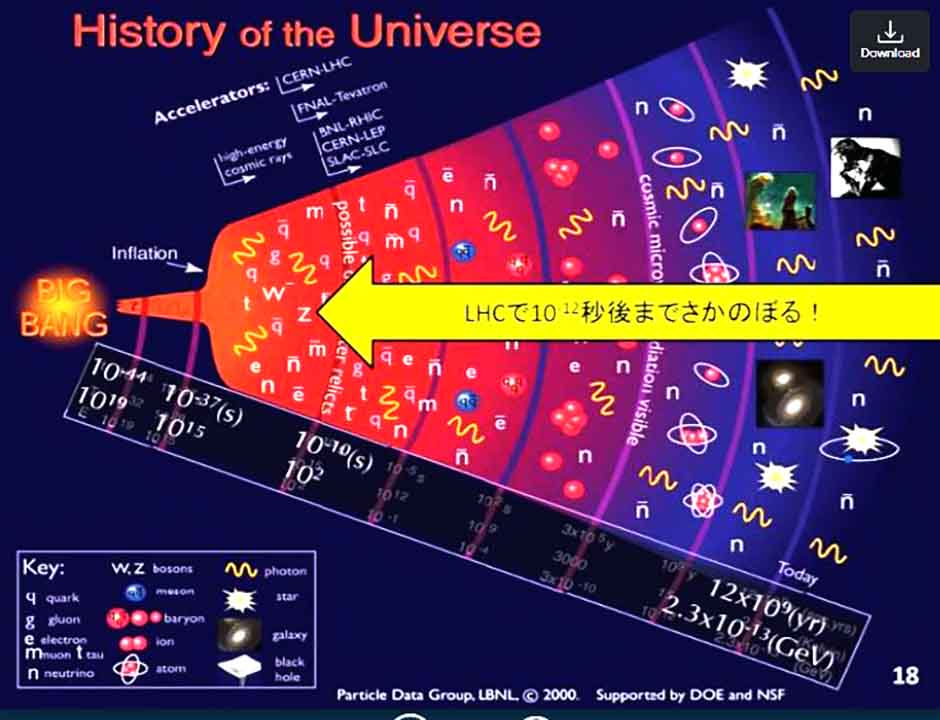

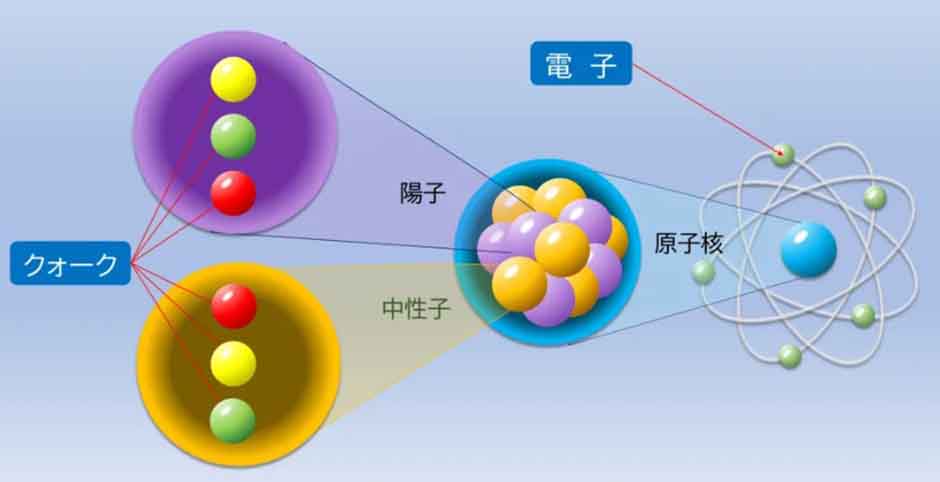

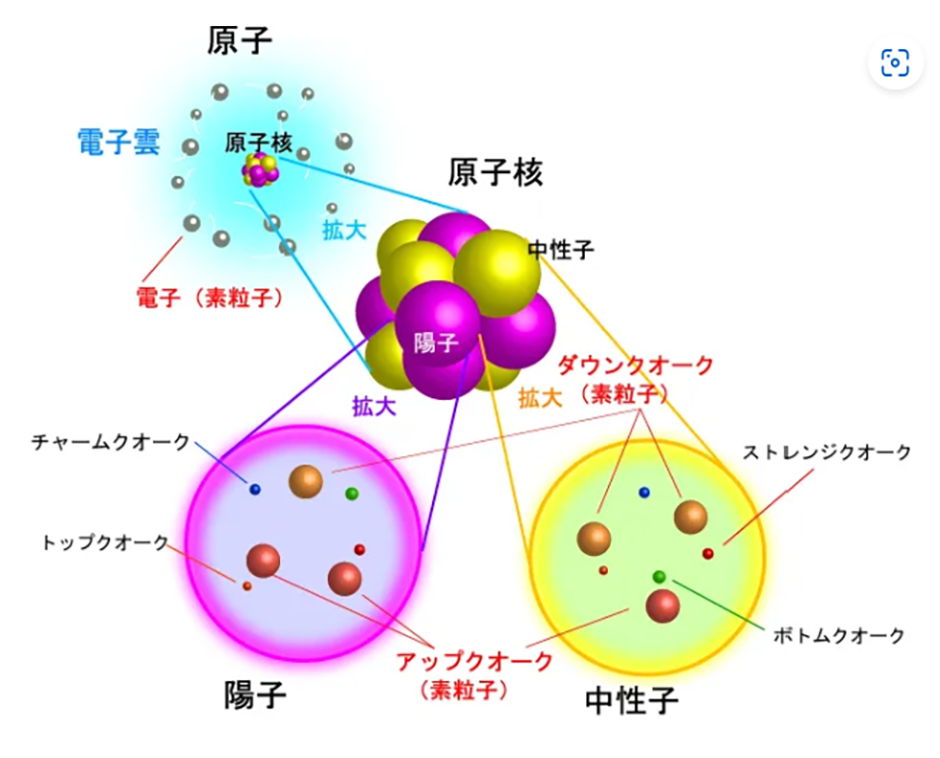

下図:誕生1秒後には原子の材料がそろう 宇宙誕生から100万分の1秒後,宇宙は数兆゜Cという超高温だったと考えられています。 このとき電子や「クォーク」とよばれる素粒子,それらの反粒子は,バラバラの状態ではげしく飛びかい宇宙誕生から10万分の1秒後くらいになると,宇宙の温度は1兆゜Cほどに下がります。このとき宇宙の姿が大きくかわります。この温度で,水が氷にかわるように,クォークという状態から陽子,中性子という状態への相転移がおきます。その結果クォークが三つずつ結合して「陽子」と「中性子」がつくられるのです。陽子と中性子は,「原子核」の材料です。原子は,原子核と電子でできていますつまり,宇宙誕生から10万分の1秒後には原子の材料が出そろっていたのです。クォークの反粒子からつくられた反陽子や、反中性子はつくられてすぐに陽子や中性子と反応して、消えなくなってしまいます。一方で,電子の反粒子である陽電子は宇宙誕生後1秒後まで 生き残っています。陽子・中性子・電子・陽電子が飛びまわる宇宙。これが誕生から1秒後の宇宙のようすです陽電子が消えてなくなるのは,宇宙誕生から4秒後のことです。

上図出典:Newton2021/10 P54 p56 白岩吉明アレンジ

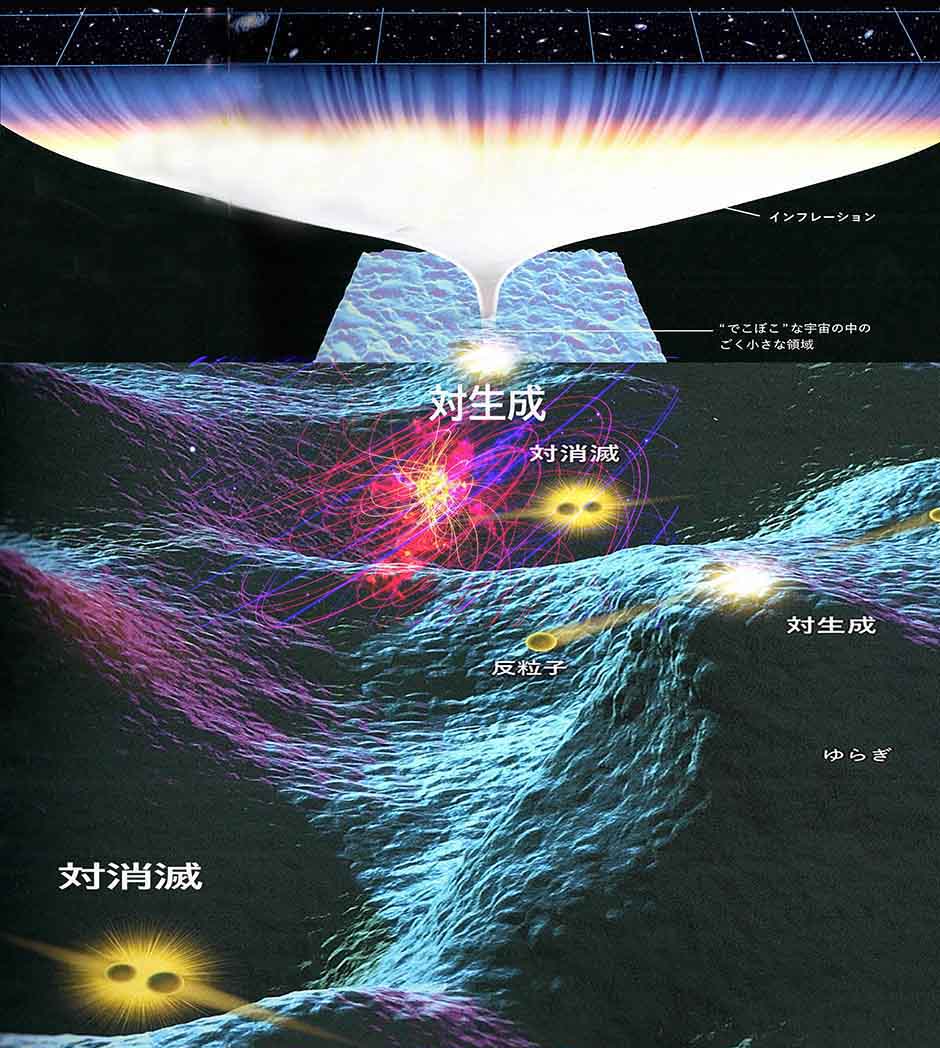

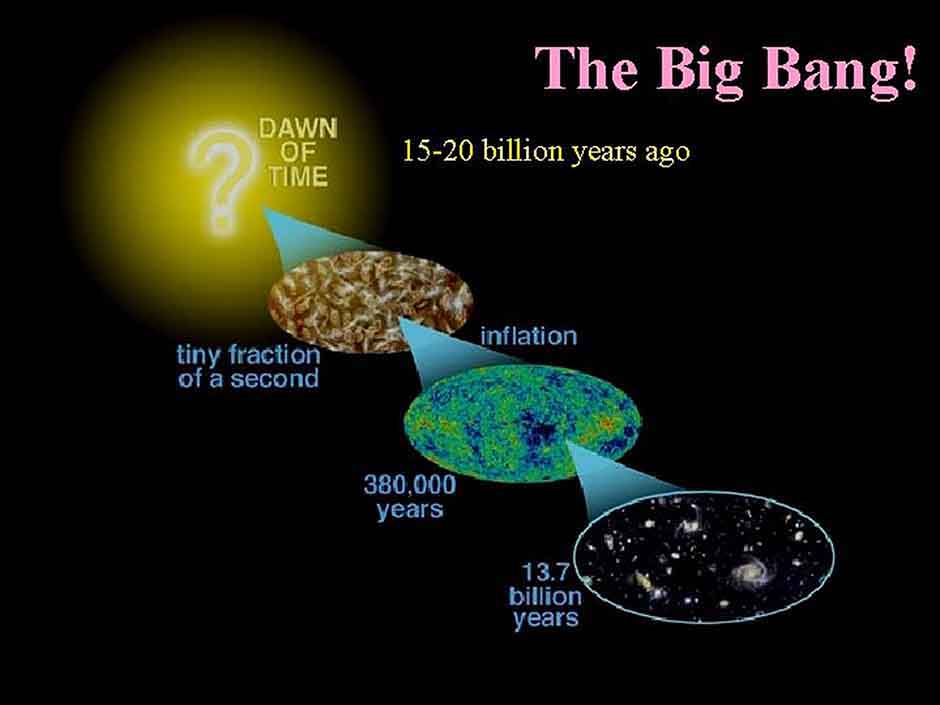

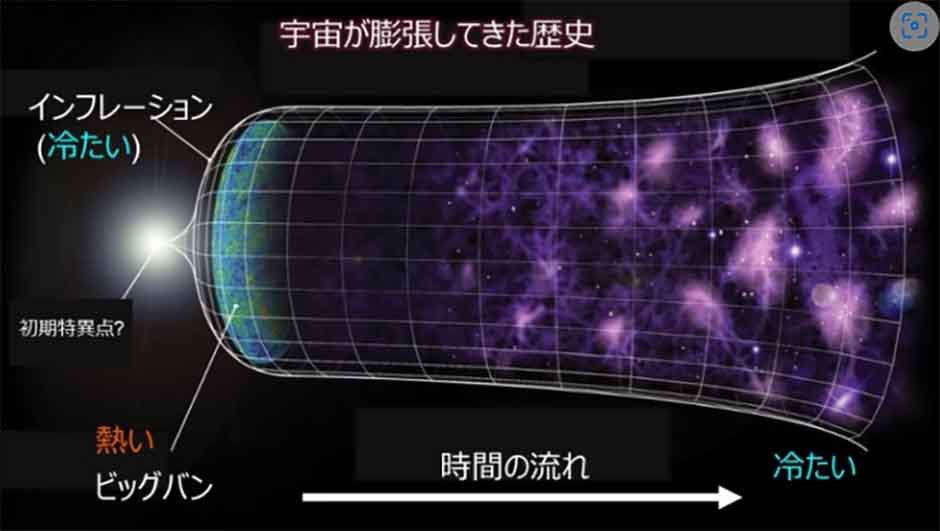

下図:対称滅・対生成・インフレーション宇宙 宇宙誕生のころには、その存在自体ゆらいでいた。ビレンキンの仮説によると究極の無の状態でも量子論な「ゆらぎ」が存在していたという。そしてそのゆらぎから、真空中で起こる対称性・対称滅のように、ごく小さな宇宙の「卵」が生成や消滅をくりかえしていたという。通説ではその中の1つが「インフレーション宇宙」をつくったと言う。

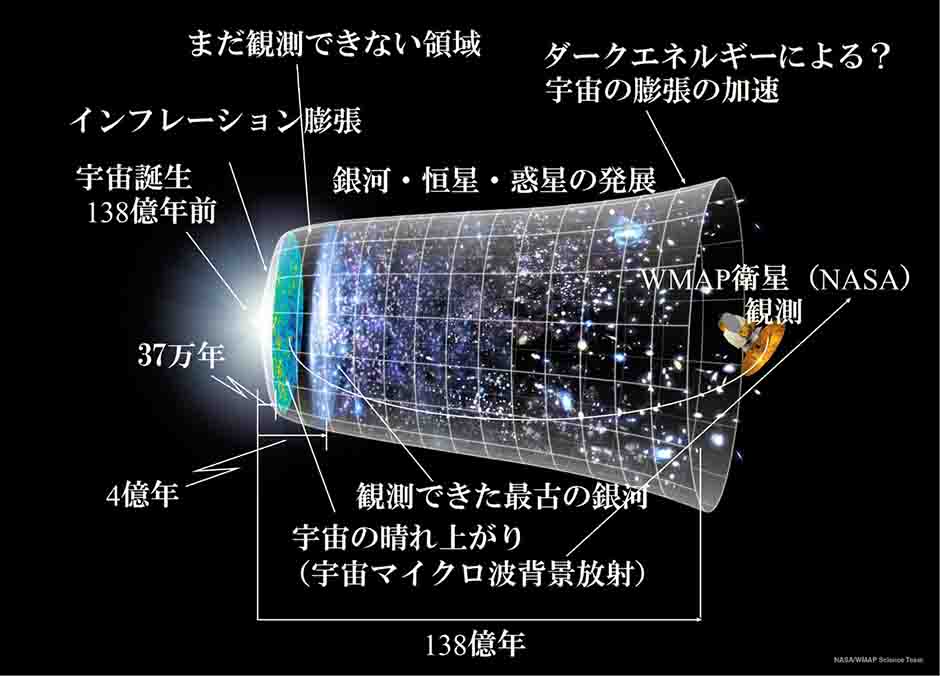

上図出典:Newton 2019/5 p45 p155 白岩吉明アレンジ

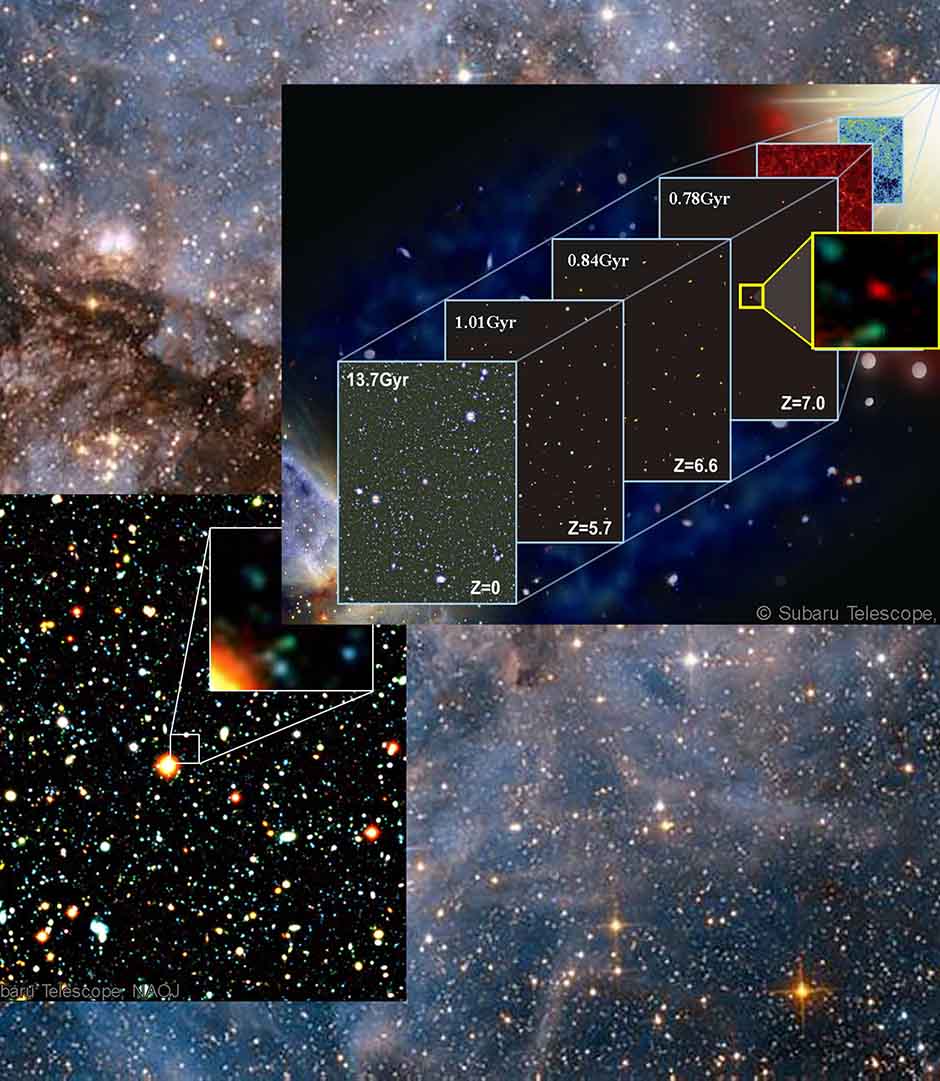

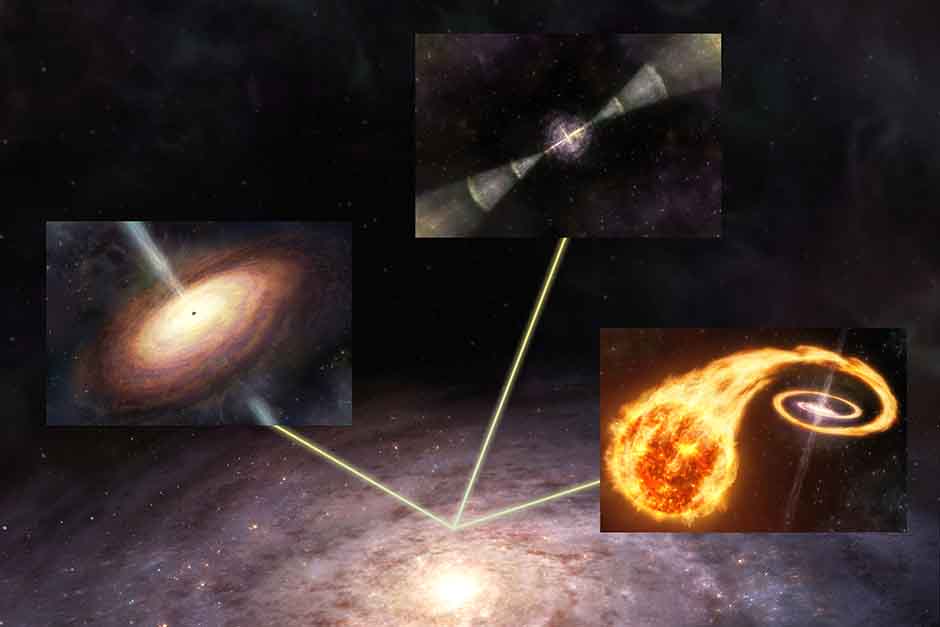

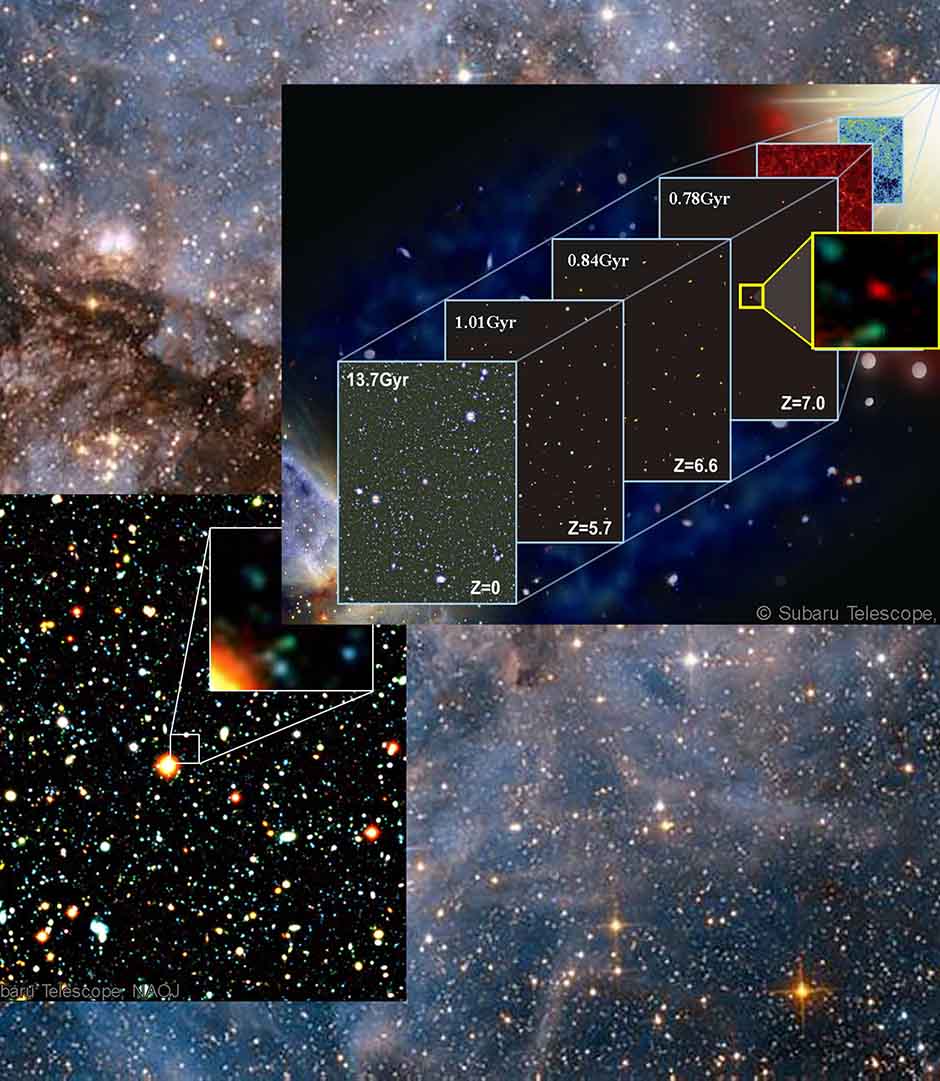

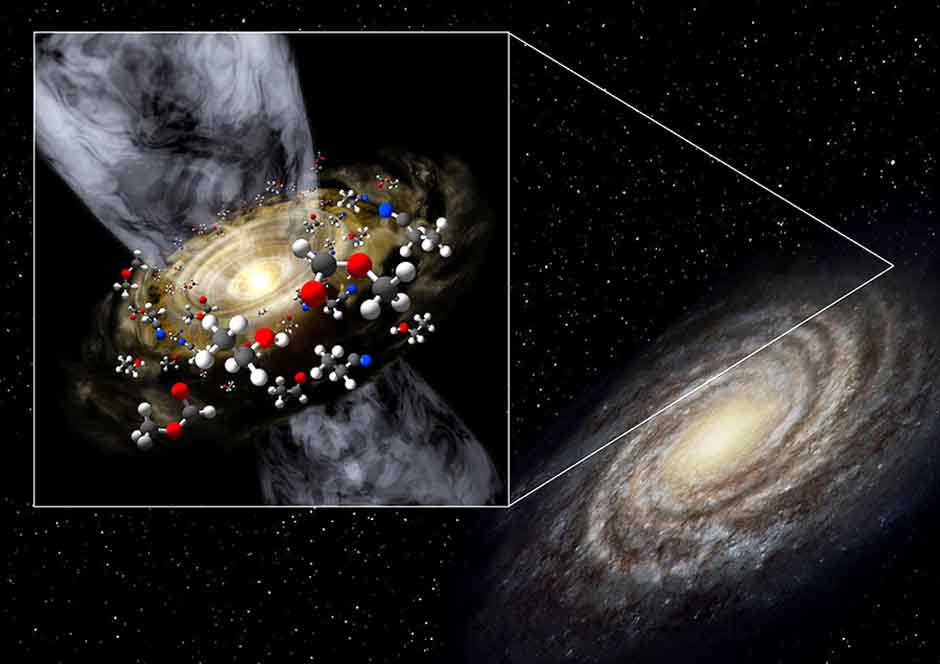

下図:国立天文台 宇宙の誕生初期に迫る 初期宇宙の銀河中心で明るく輝くクエーサーから、分子ガスが激しく 噴き出ている様子(想像図) アルマ望遠鏡を用いた観測で捉えられました。この噴き出る分子ガスの流れが、銀河の成長過程に大きな影響を与えている強い証拠となります。出典:click

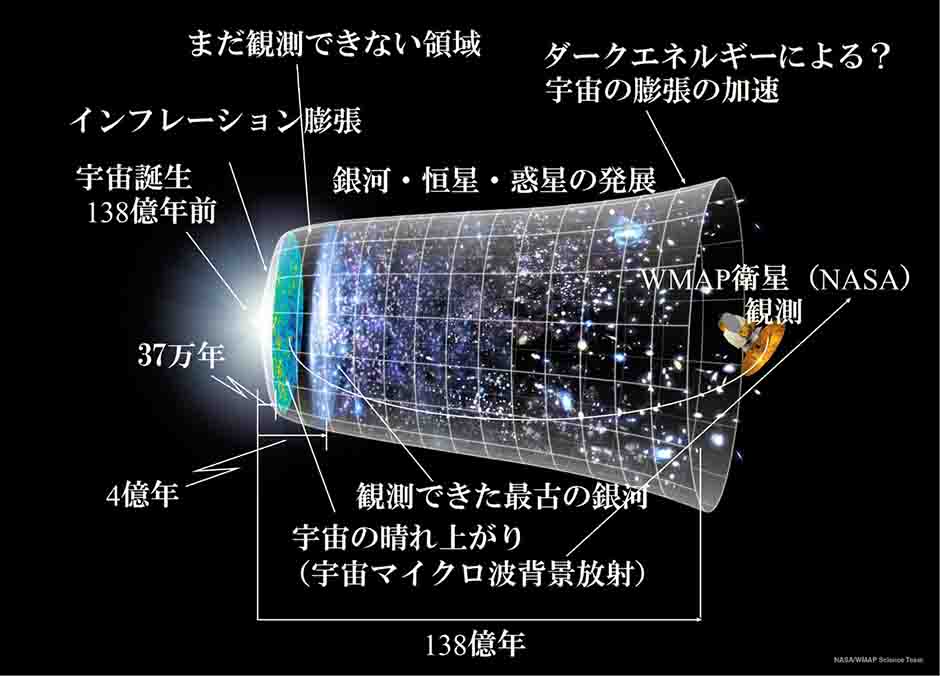

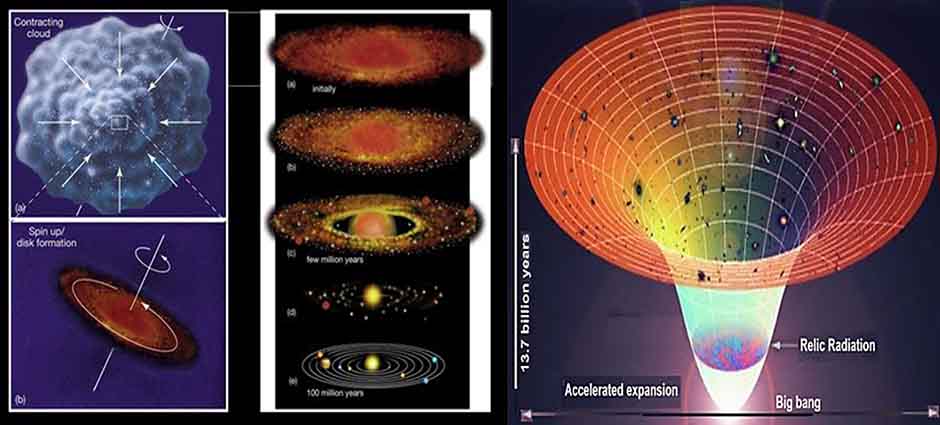

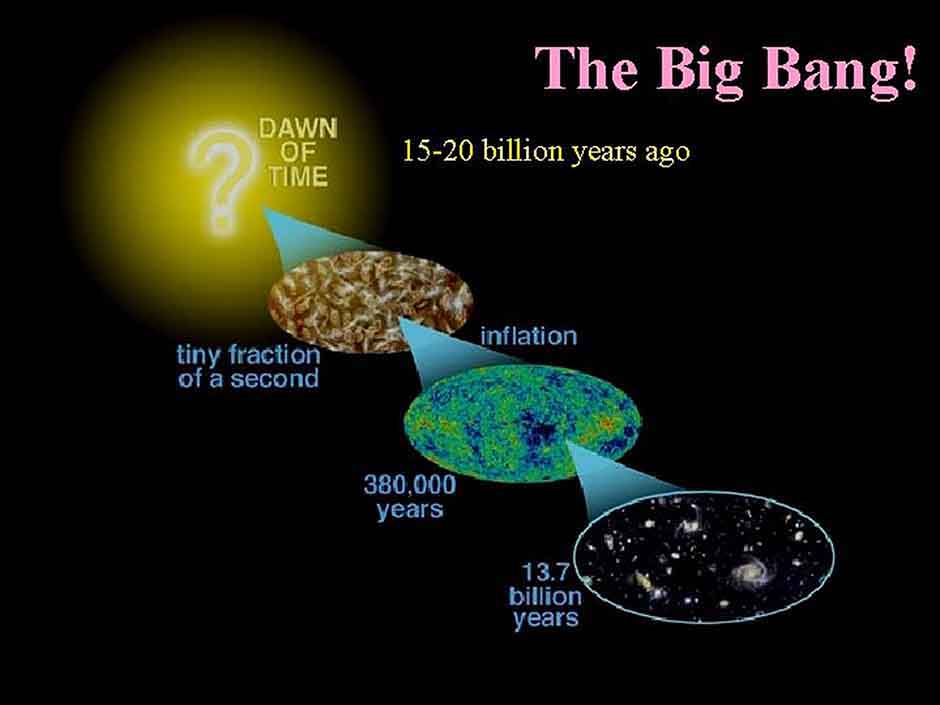

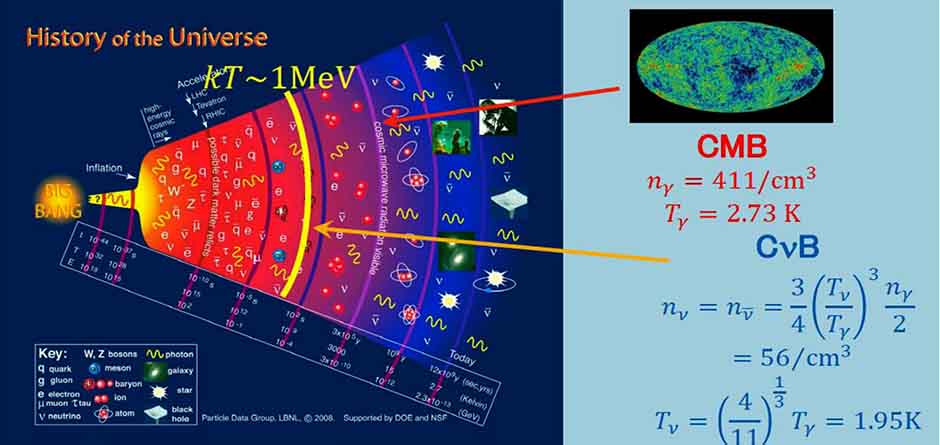

下図:ビッグバンから現在までの宇宙進化のイメージ図。出典:click 右上のビッグバンから順に3 8万年後の宇宙背景放射のゆぎ (NASAのWMAP衛星による宇宙マイクロ波背景放射の画像、 数億年後に密度ゆらぎが成長する様子。

下図:ビッグバンから現在までの宇宙進化のイメージ図。出典:click 右上のビッグバンから順に3 8万年後の宇宙背景放射のゆぎ (NASAのWMAP衛星による宇宙マイクロ波背景放射の画像、 数億年後に密度ゆらぎが成長する様子。

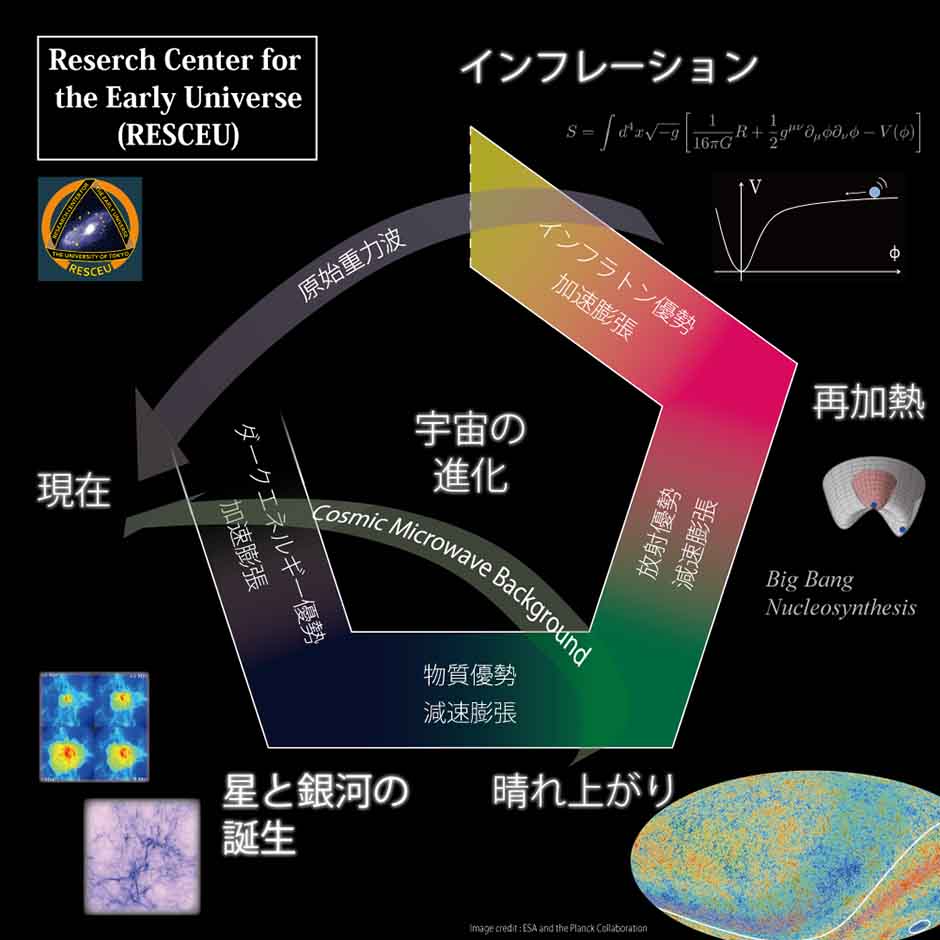

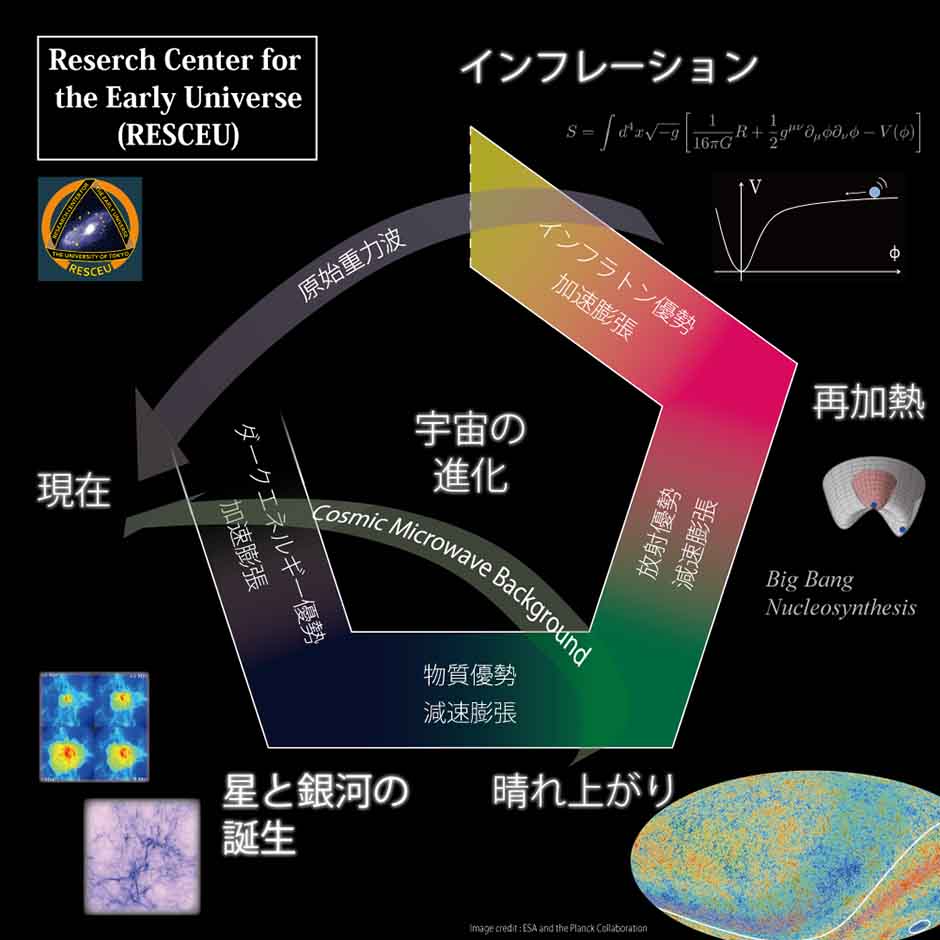

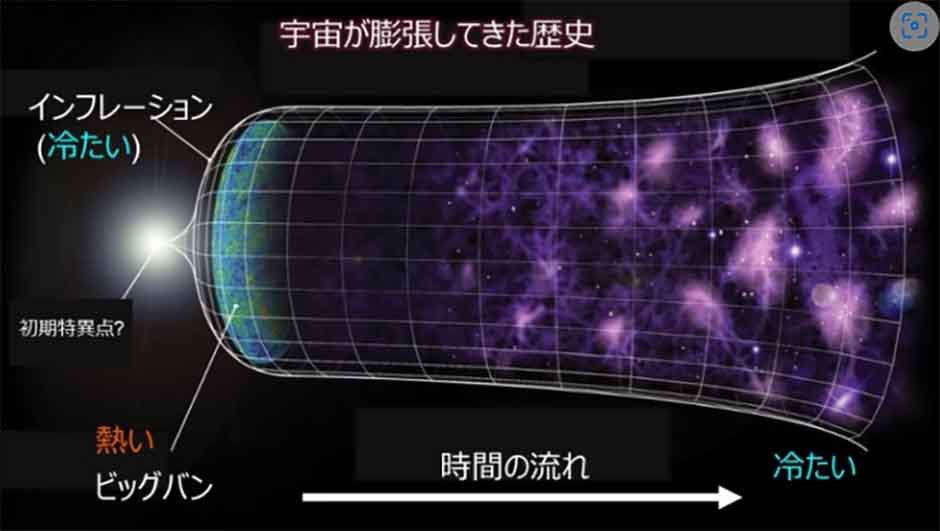

上図:初期宇宙進化論 出典:click 東京大学大学院理学系研究科付属ビッグバン宇宙論国際研究センタ- 宇宙がどのように生まれ、どう進化してきたのか、このような根源的な問いに答えるべく、最新の理論と観測を用いて研究を進めるのが、このプロジェクトす。この十数年の間に観測が飛躍的に進み 宇宙に関するさまざまな事実が明らになってきました。とりわけ最も顕著な成果は宇宙マイクロ波背景放射や,大規模銀河サーベイによる宇宙大規模構造の観測などをもとに、 「宇宙の標準モデル」 が確立した点です。宇宙の標準モデルは、宇宙の構成要素から 宇宙膨張のダイナミクス、さら宙構造形成に至まで多くの観測事実を明解に説明します。標準モデルの確立により、あらたな問題点も明らかになっています。 中でも宇宙の全エネルギー密度のほぼ7割を占め、 現在の宇宙を加速膨張させている原因とされる 「暗黒エネルギー」の存在は、宇宙論のみならず素粒子物理学にとっても大きな謎です。基礎物理学の問題としても多大なインパクトを与えています。

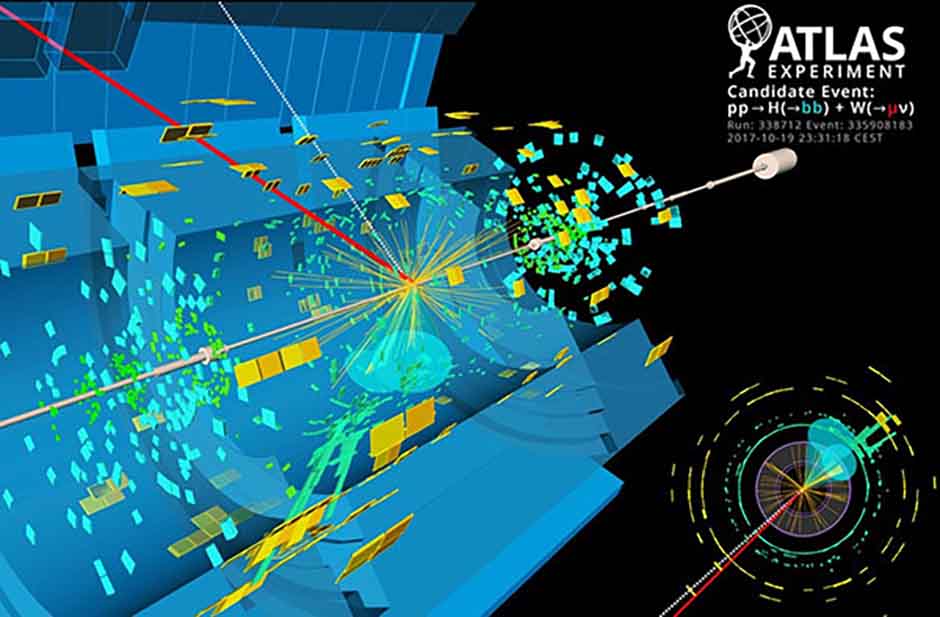

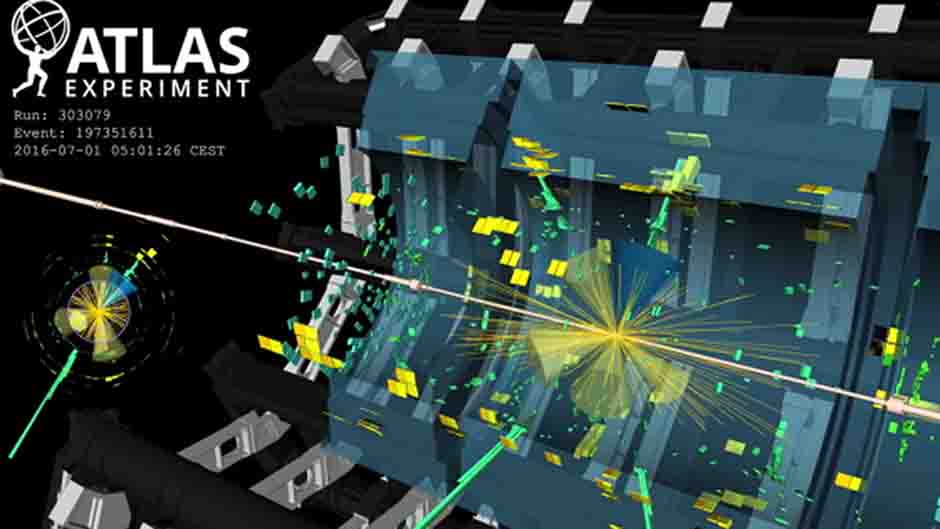

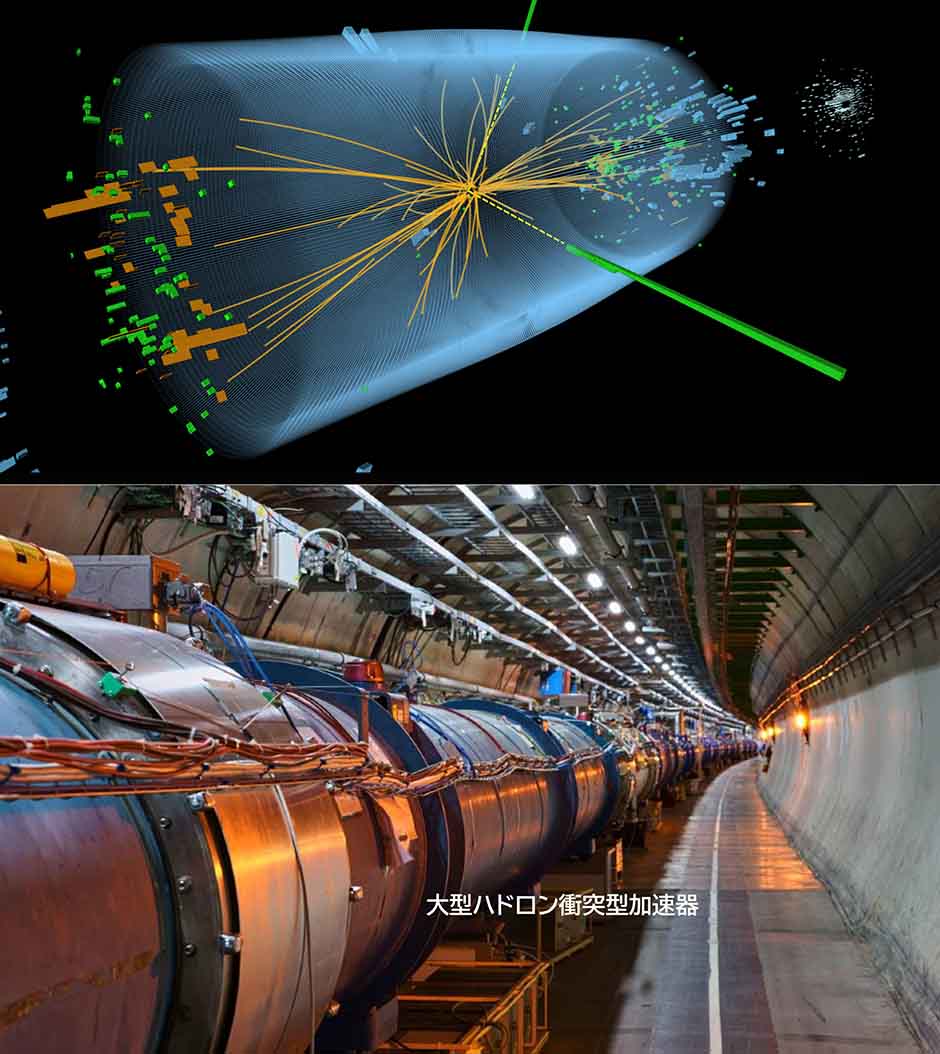

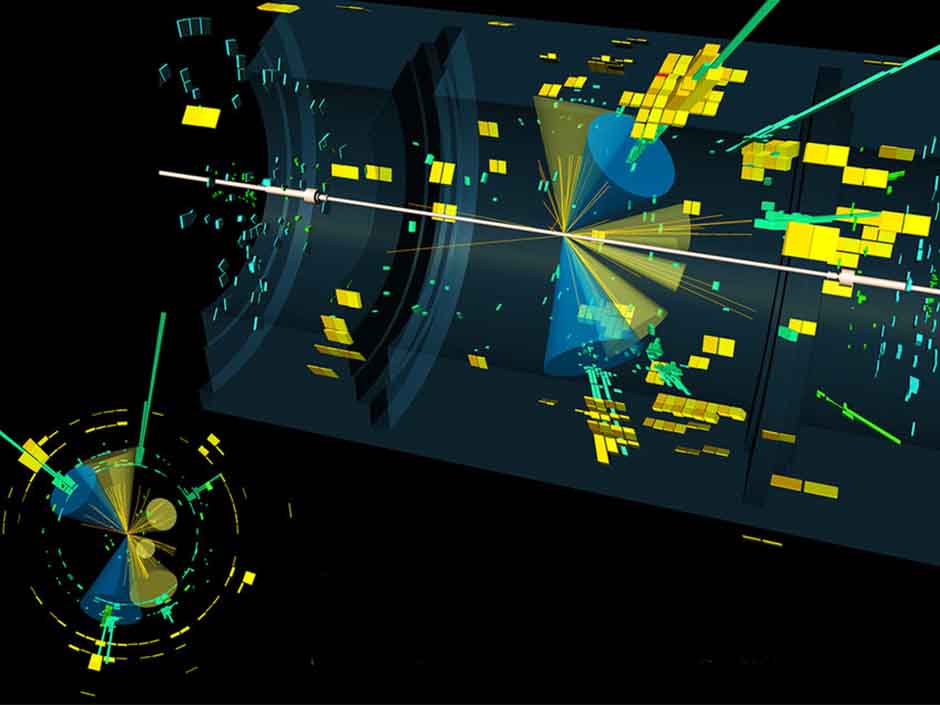

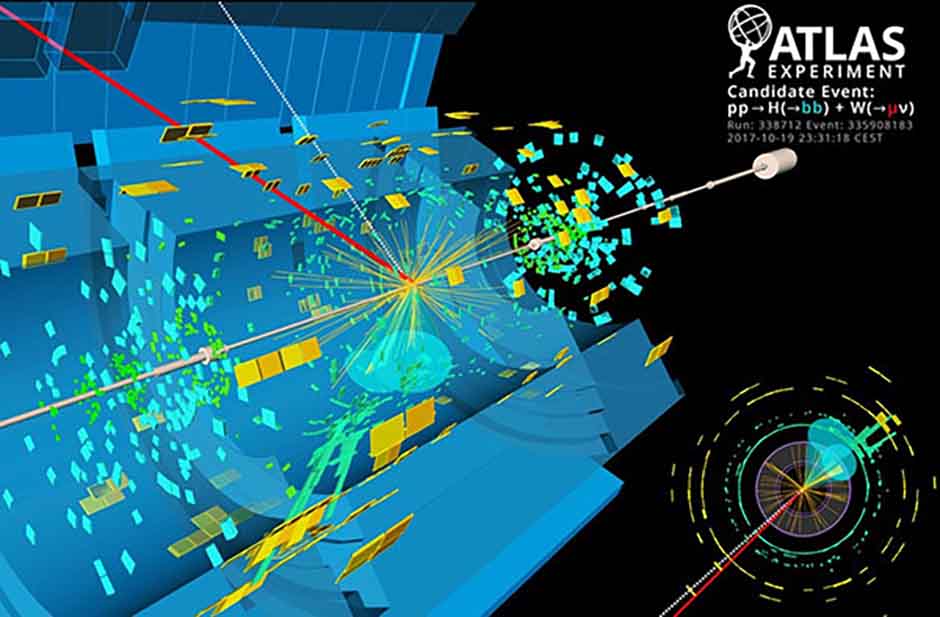

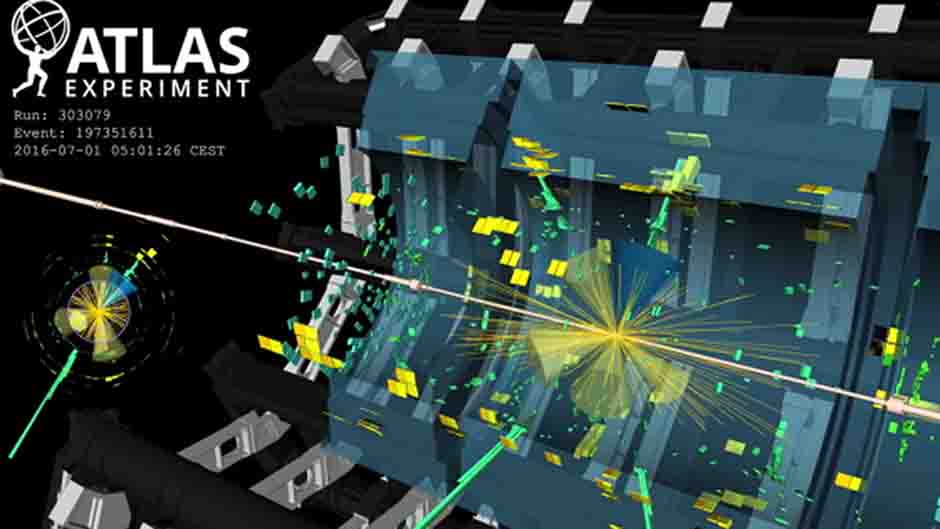

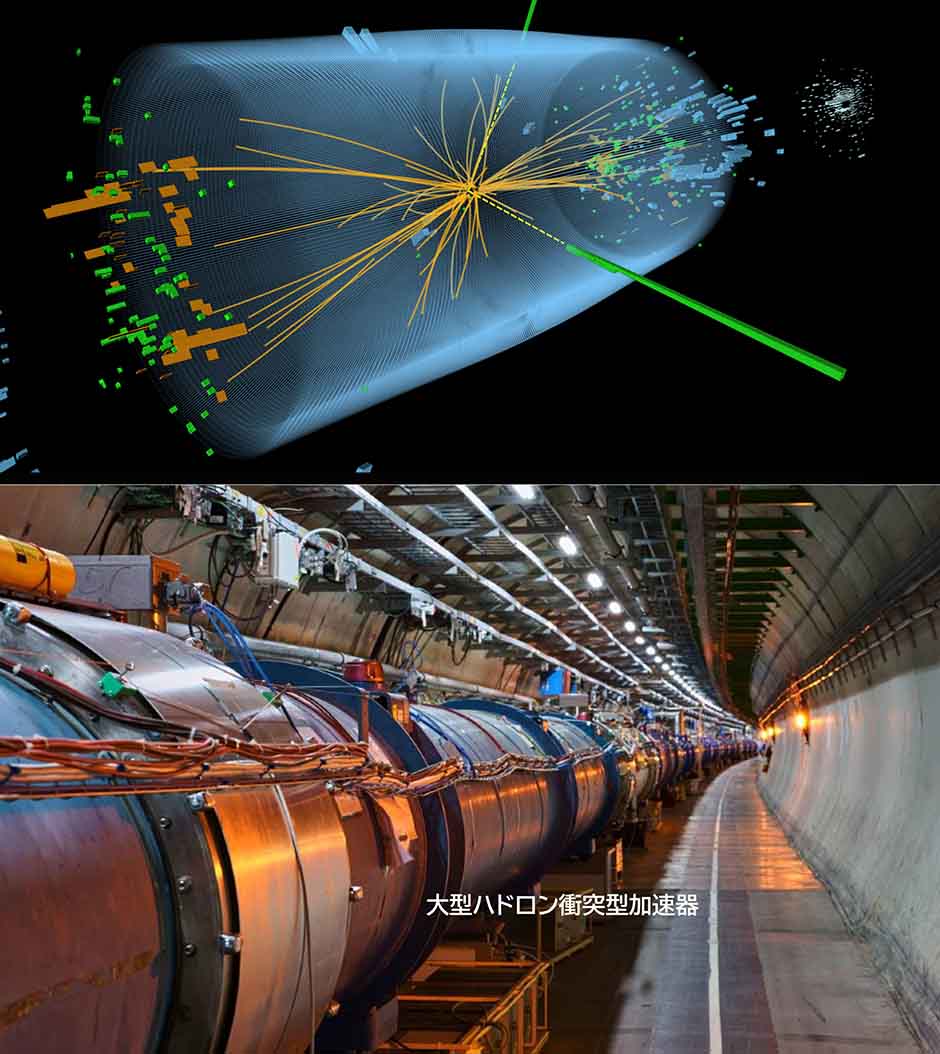

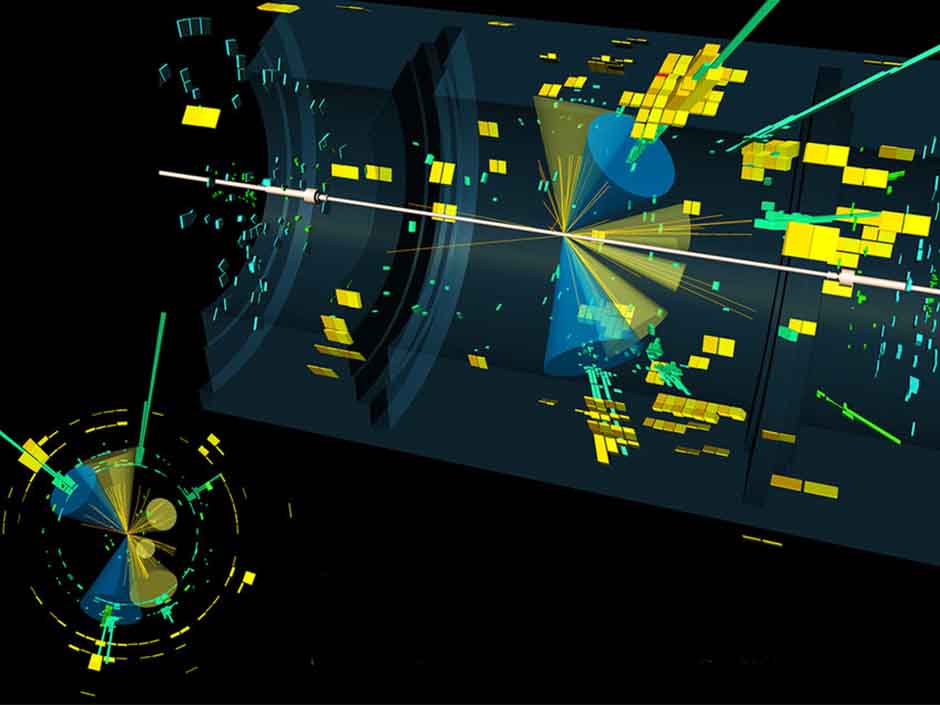

上図:ATLASが陽子-鉛衝突でトップクォークを観測 出典:click 2023 年 9 月 6 ATLASコラボレーション CERNのATLAS共同研究は、陽子-鉛イオン衝突におけるトップクォーク対の生成を観測しています。 ATLASの新しい結果は、CMS Collaborationによる以前の観測を裏付け、それに基づいて構築し、それを新しい崩壊チャネルに拡張します。

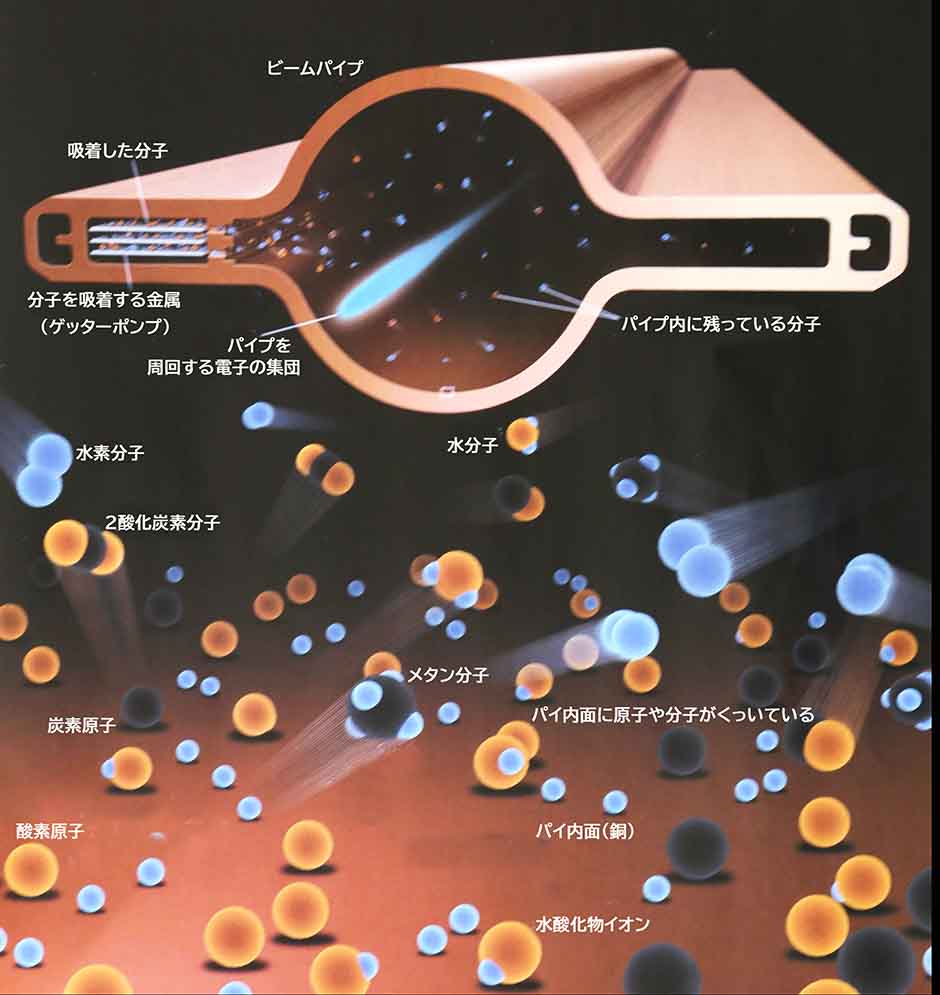

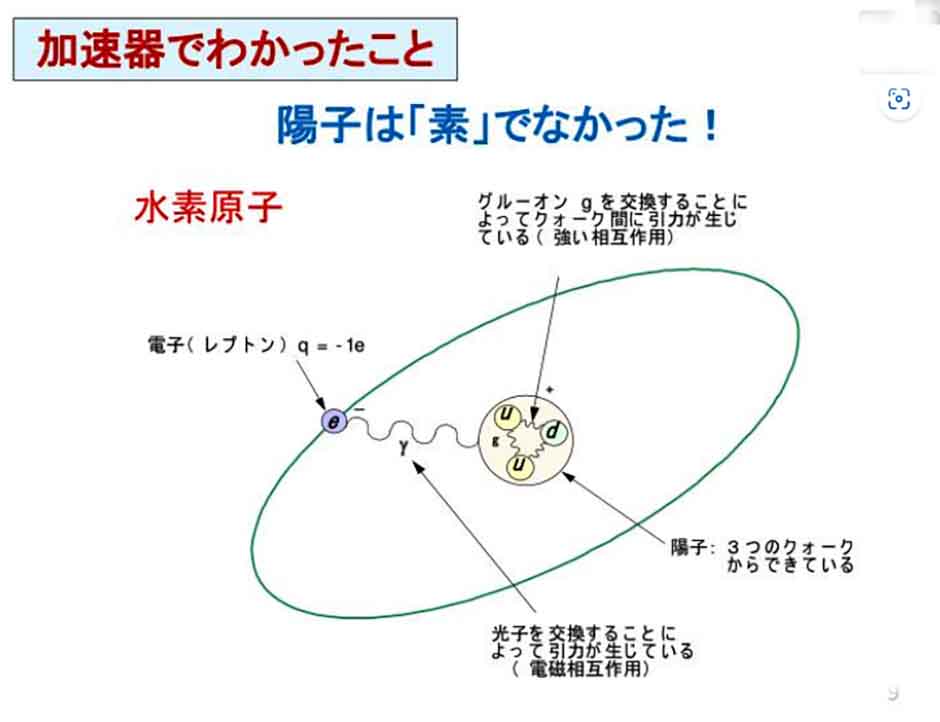

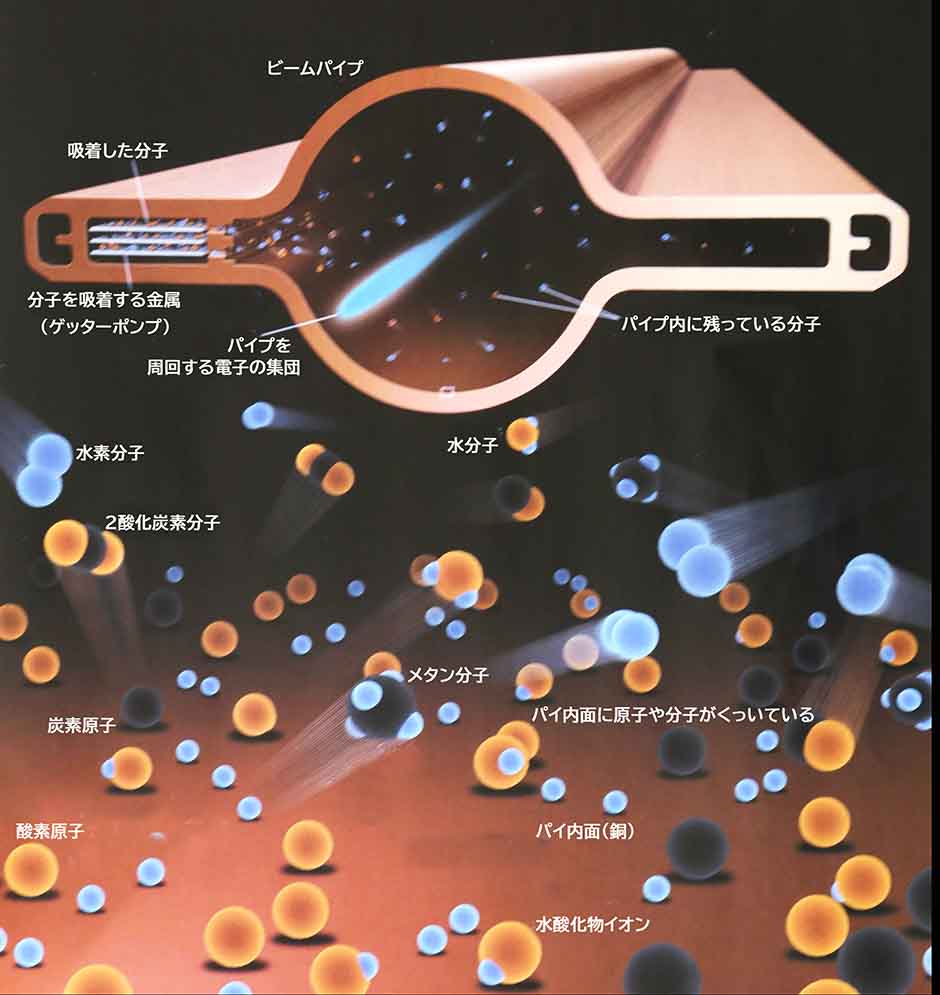

下図出典:Newton 2019/5 p35 加速器により素粒子の謎にせる 環状に配置された1週3Kmの大型加速器の「SuperKEKB」、10兆分の1気圧の高真空中で陽子をほぼ光速に加速し原子核に衝突させ、素粒子の謎に迫ります。東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 (KavliIPMU) は、高エネルギー加速器研究機構 (KEK) の日本最大の粒子加速器であるところのSuperKEKB (スーパケックビー) と Belle II 測定器を用い行われる高エネルギー物理学実験の BelleII 実験に参加しています。

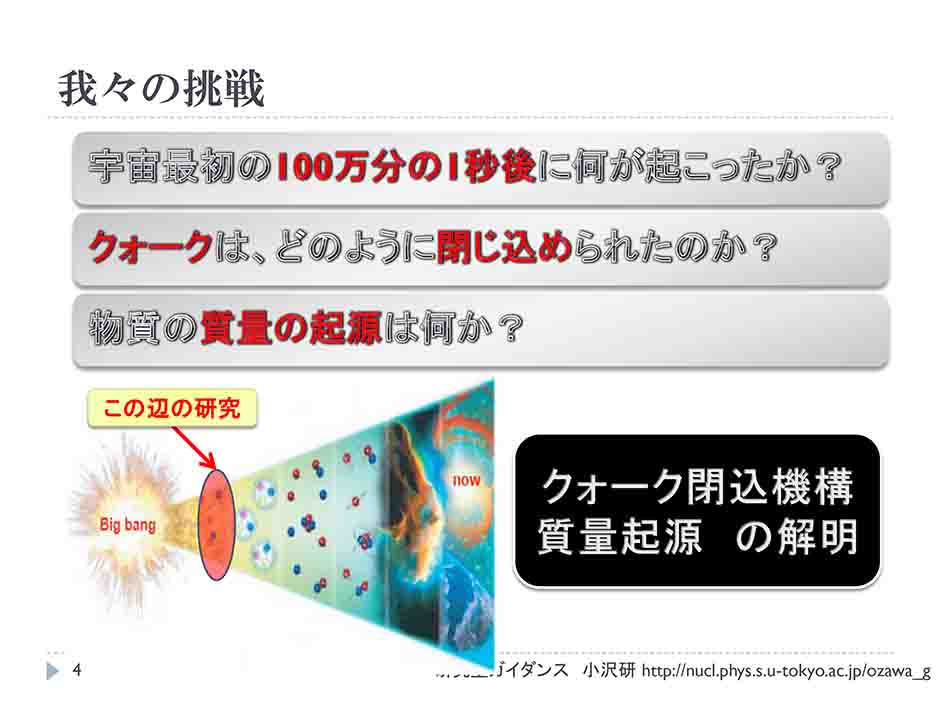

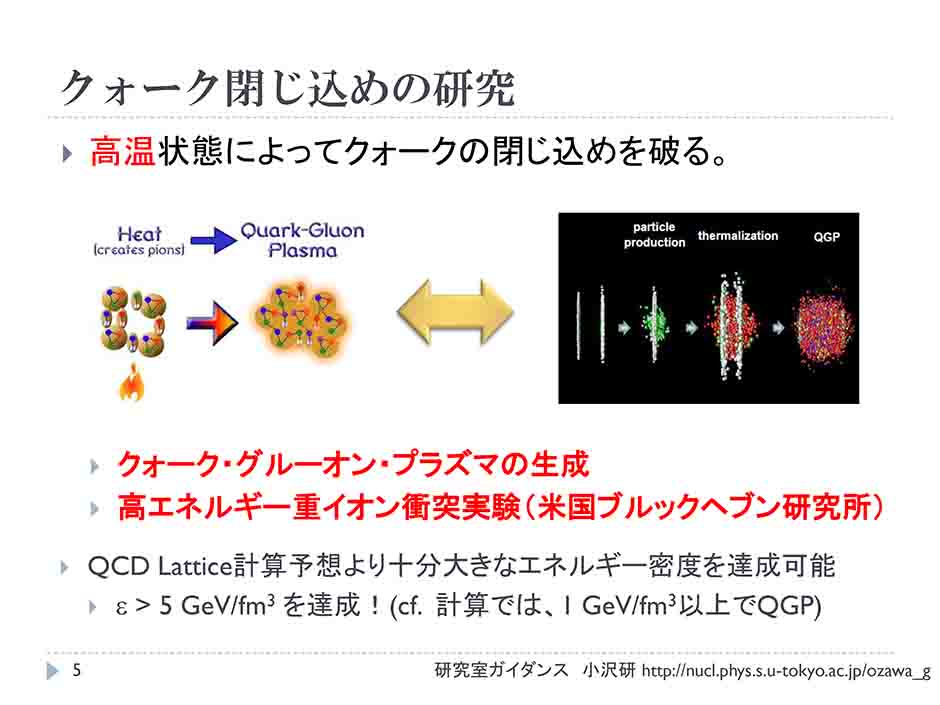

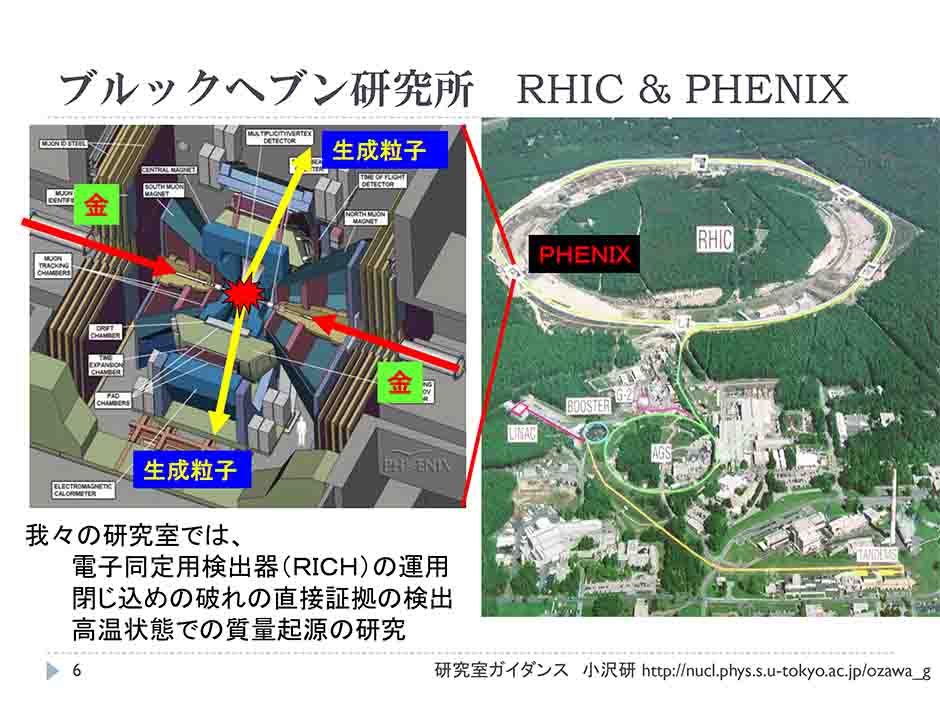

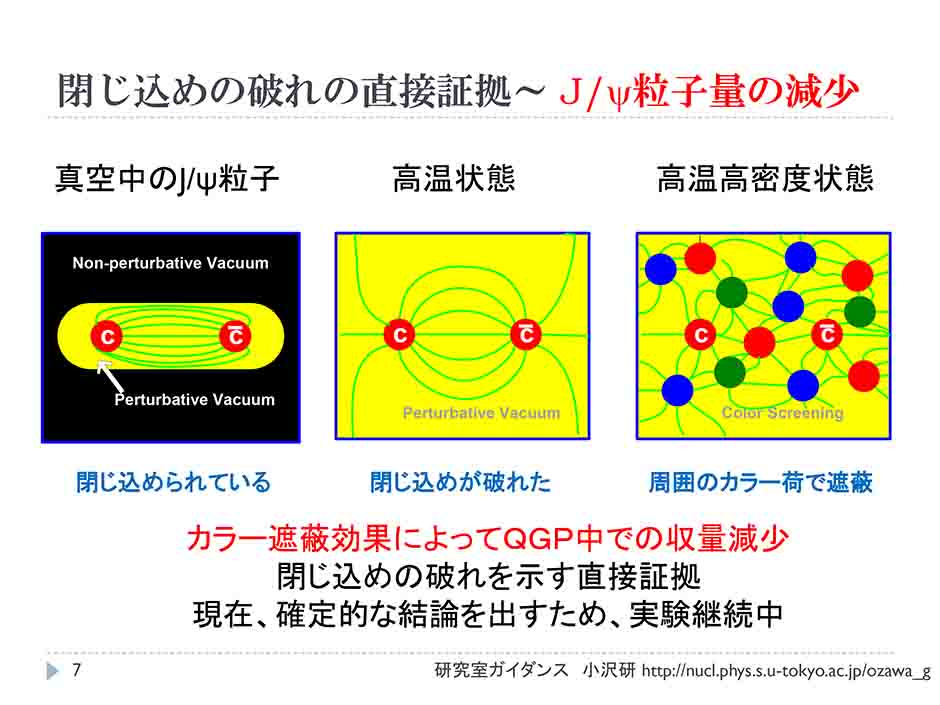

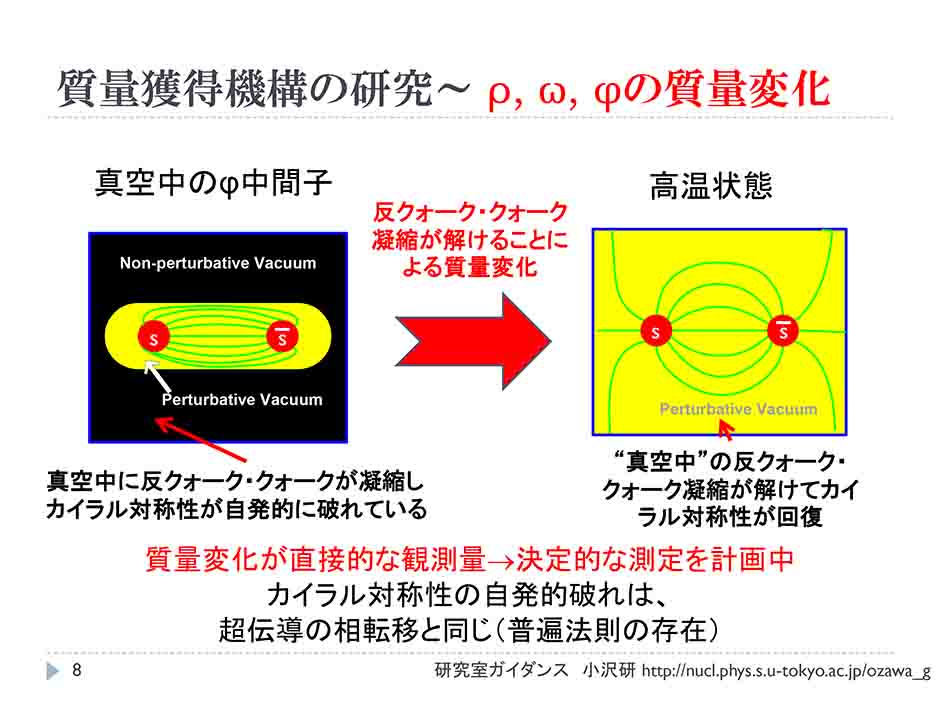

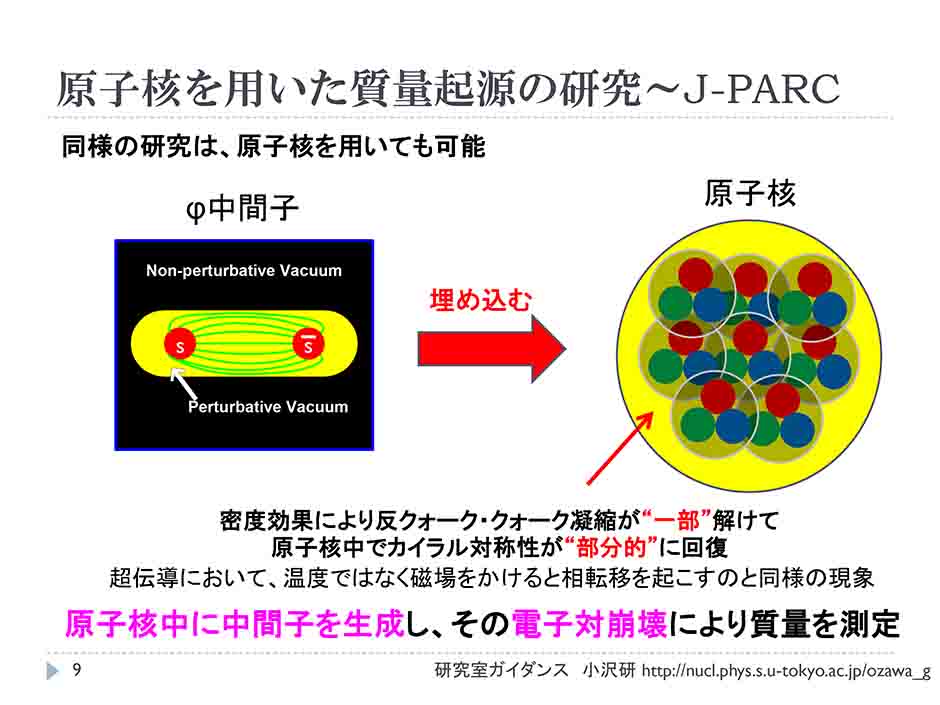

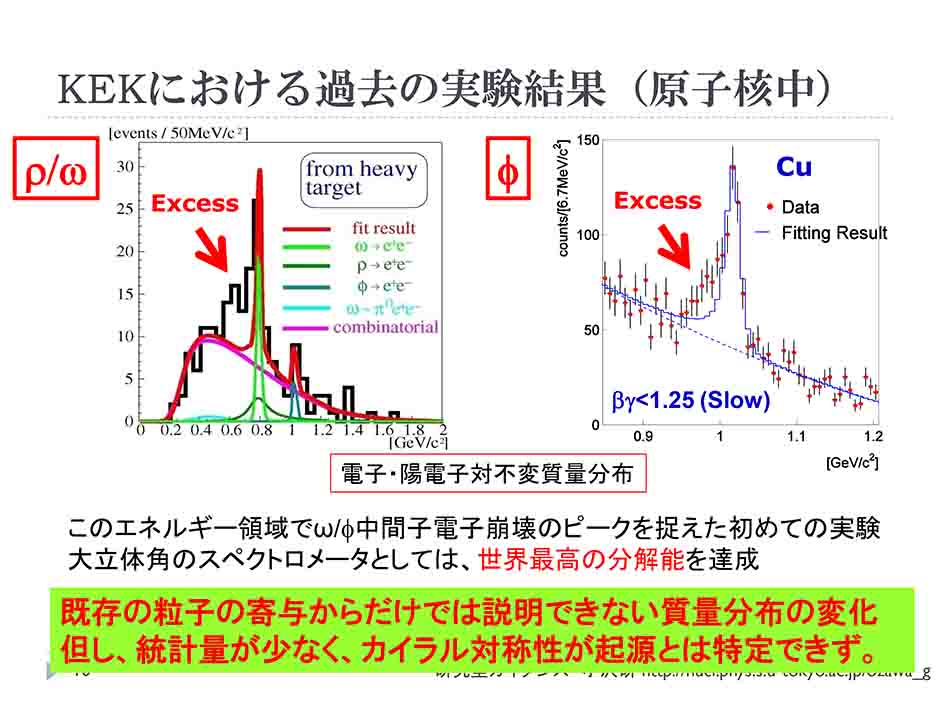

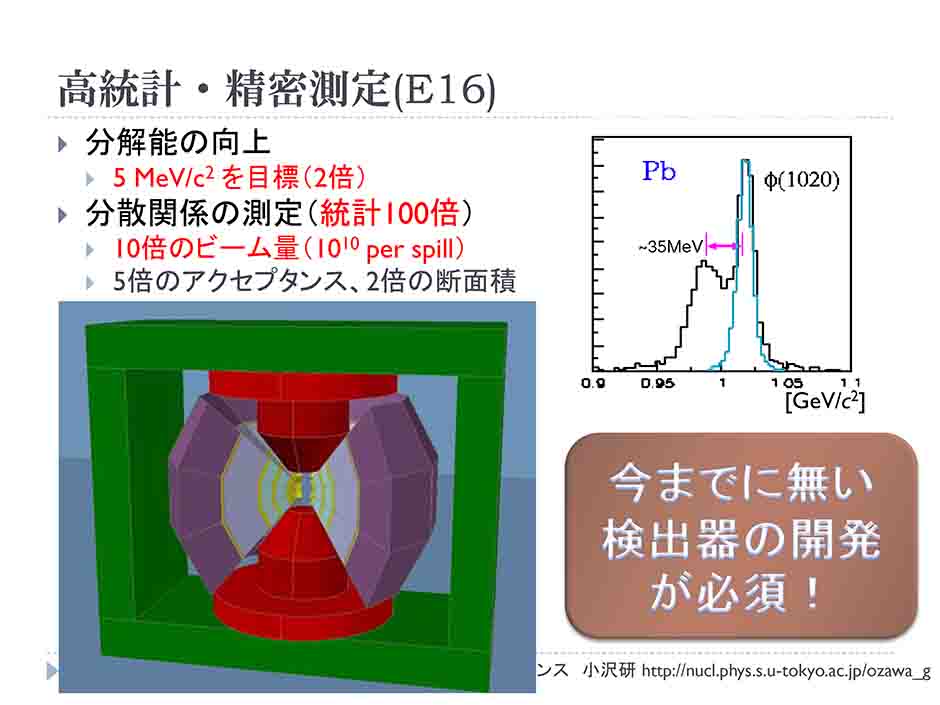

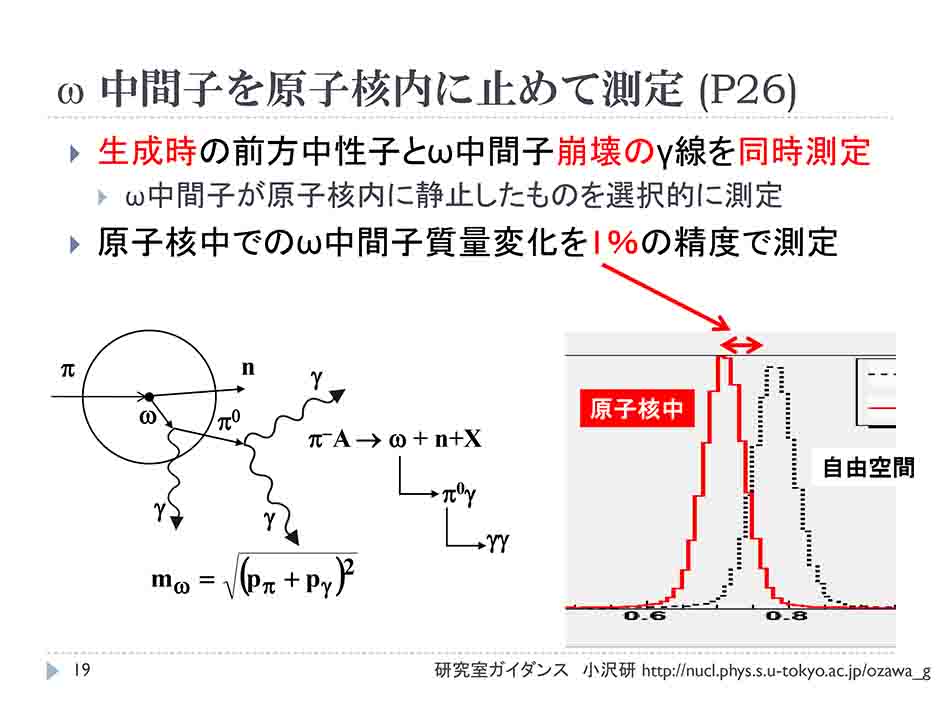

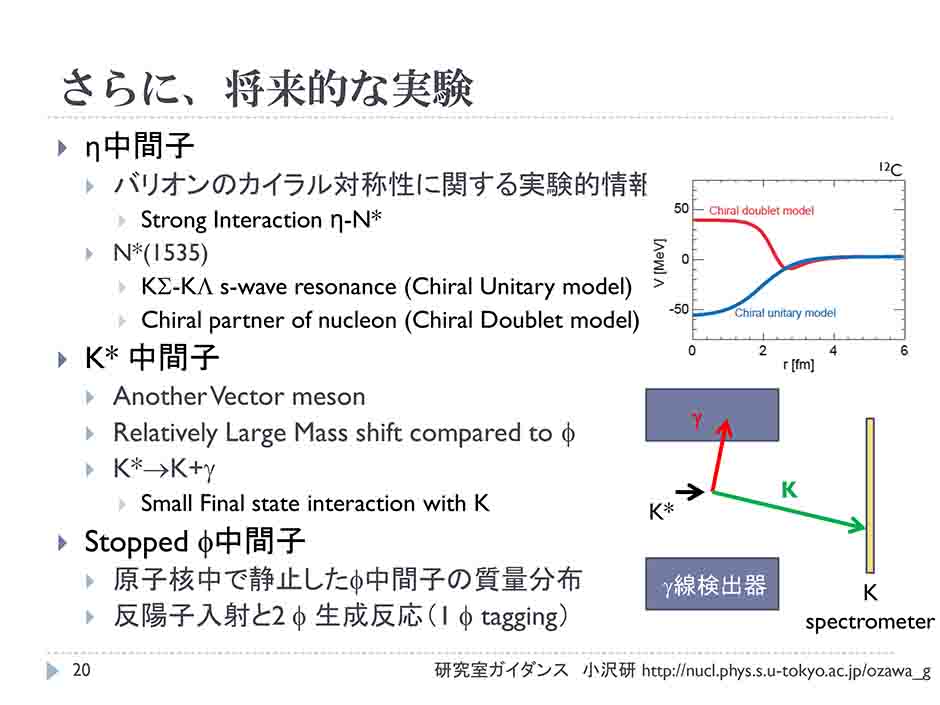

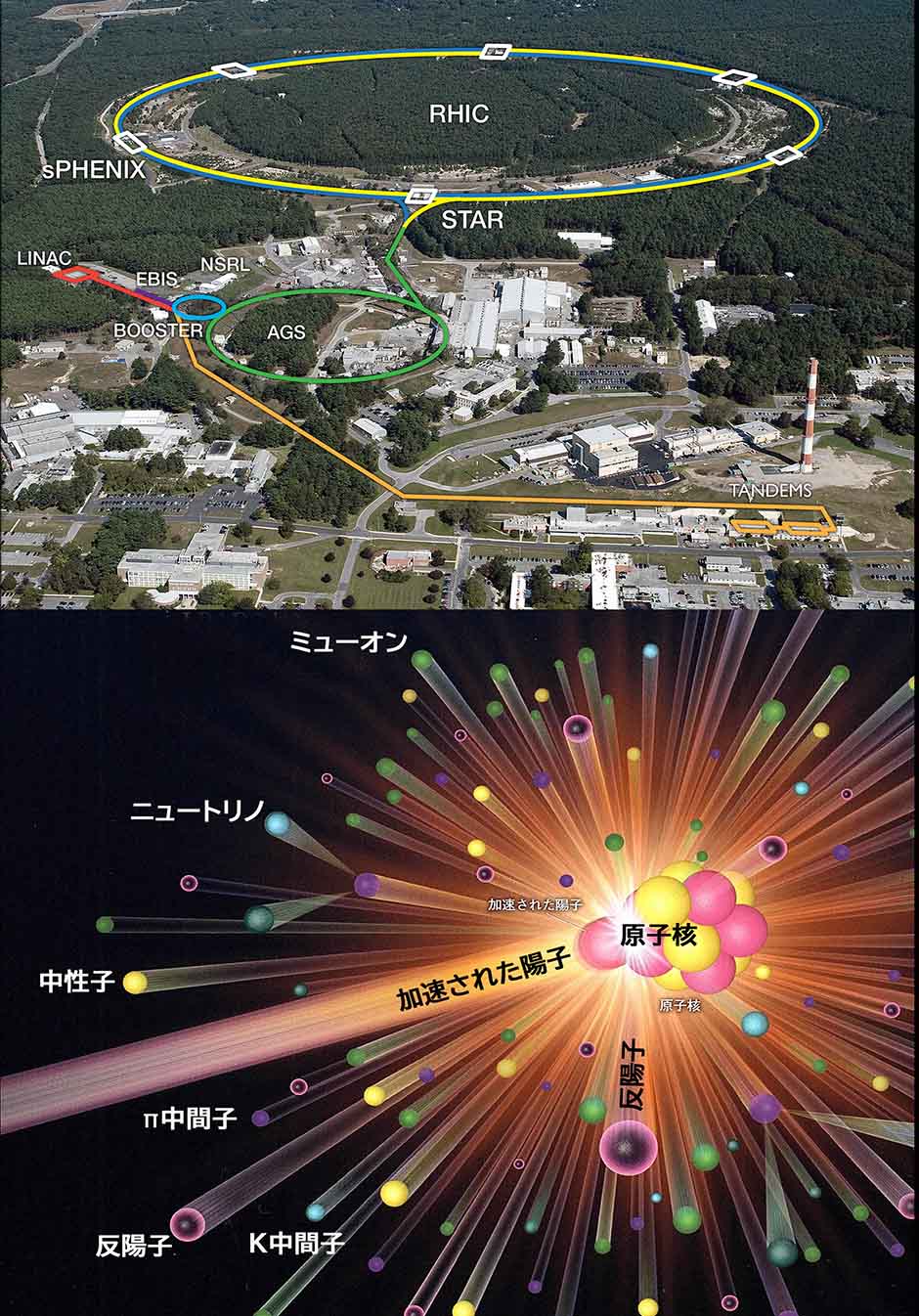

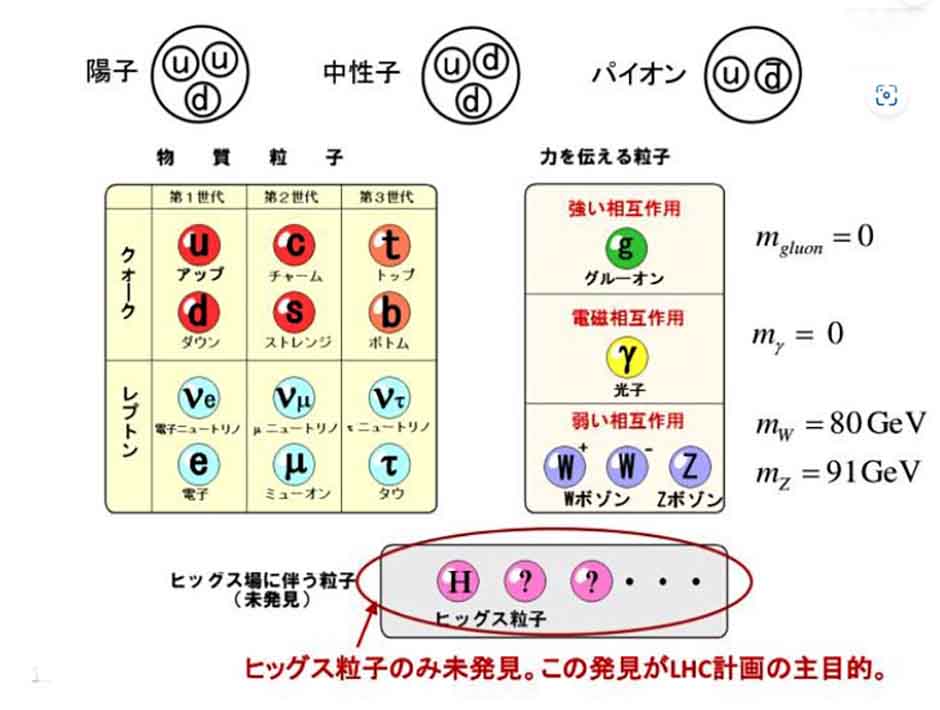

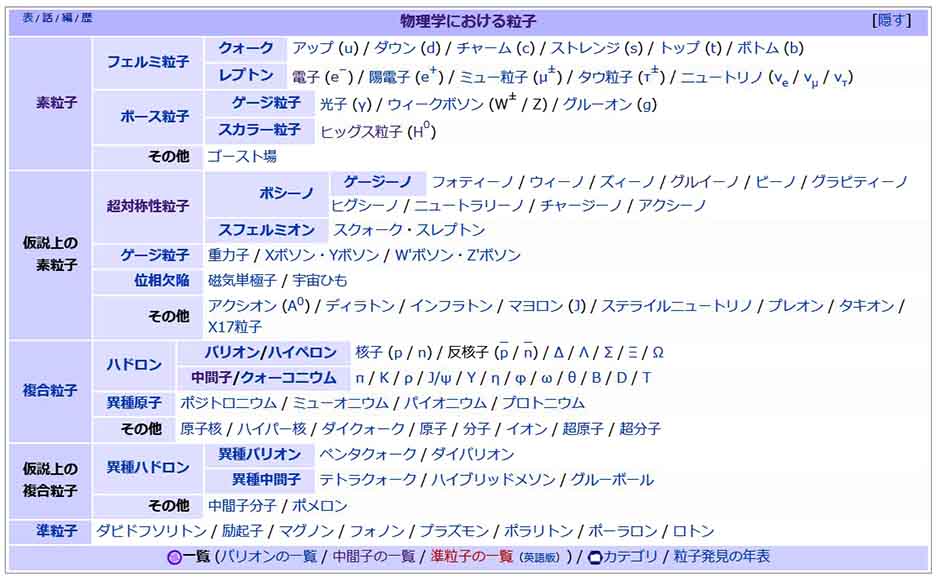

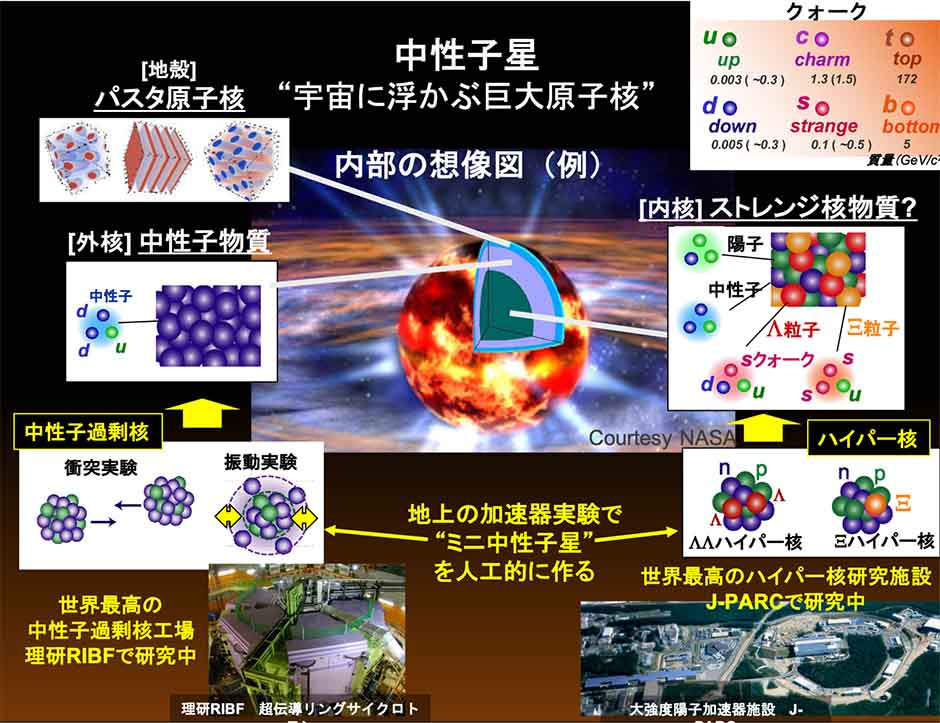

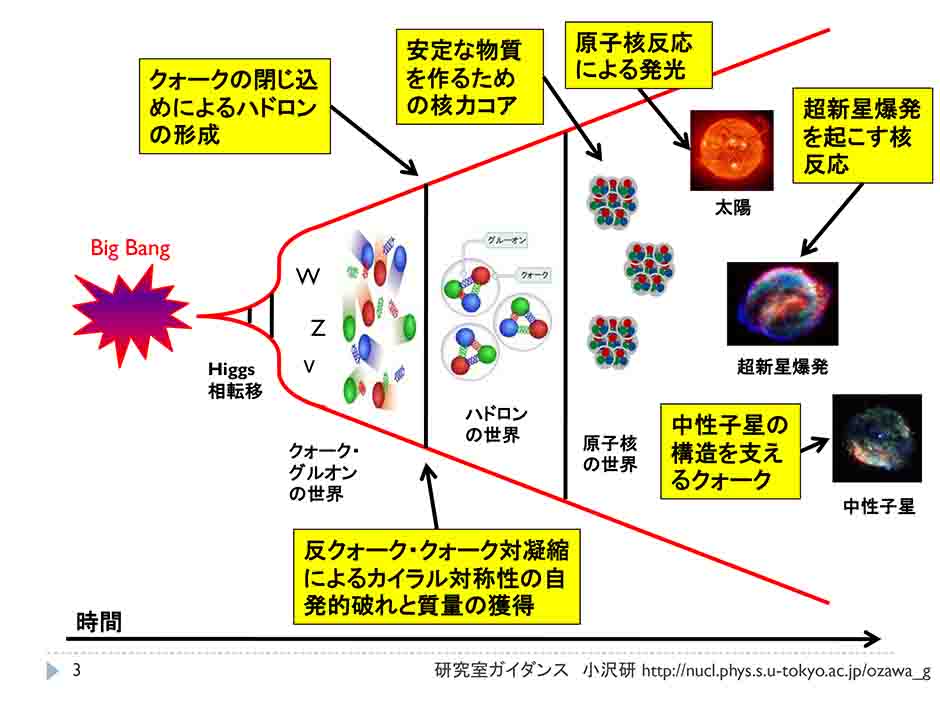

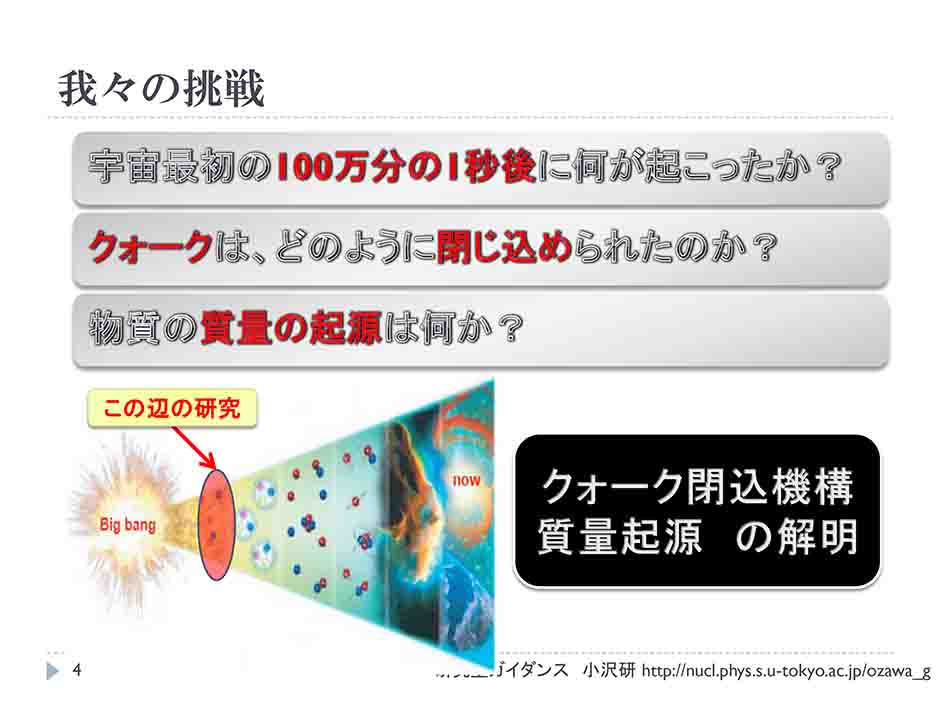

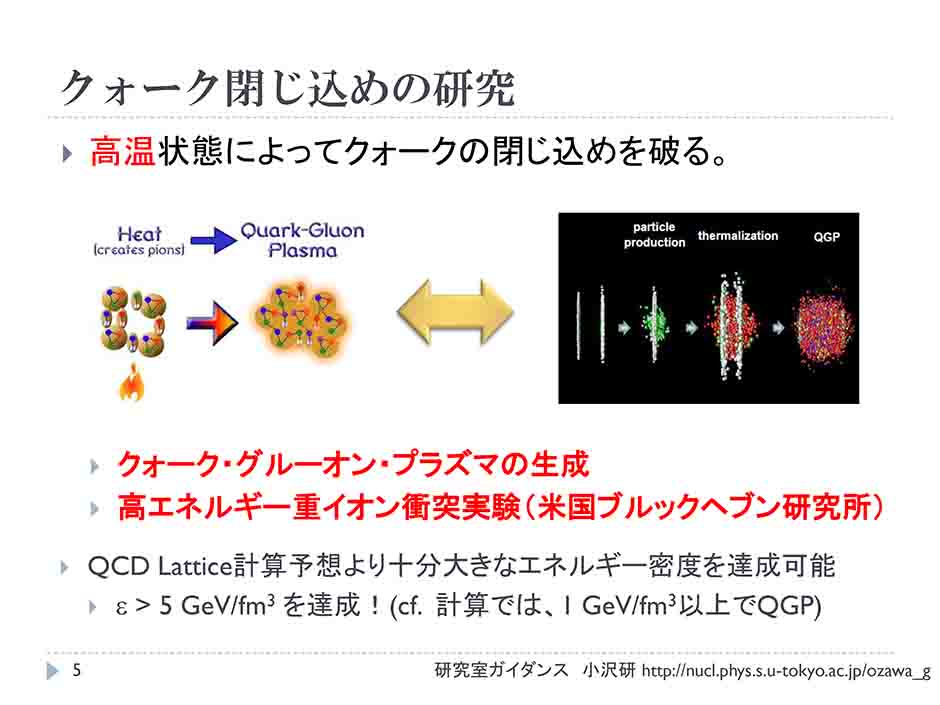

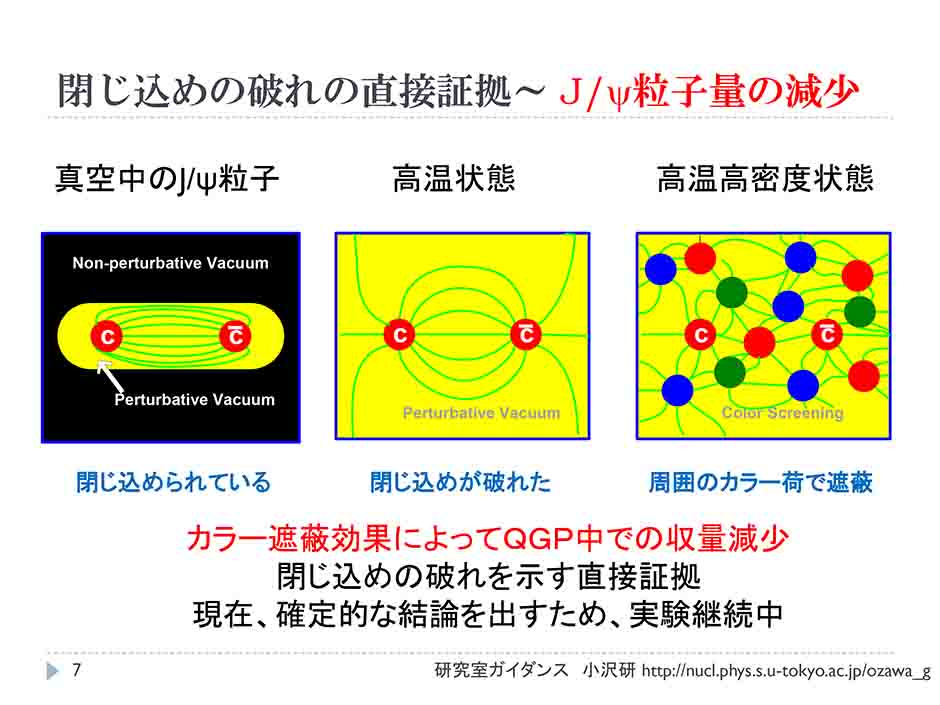

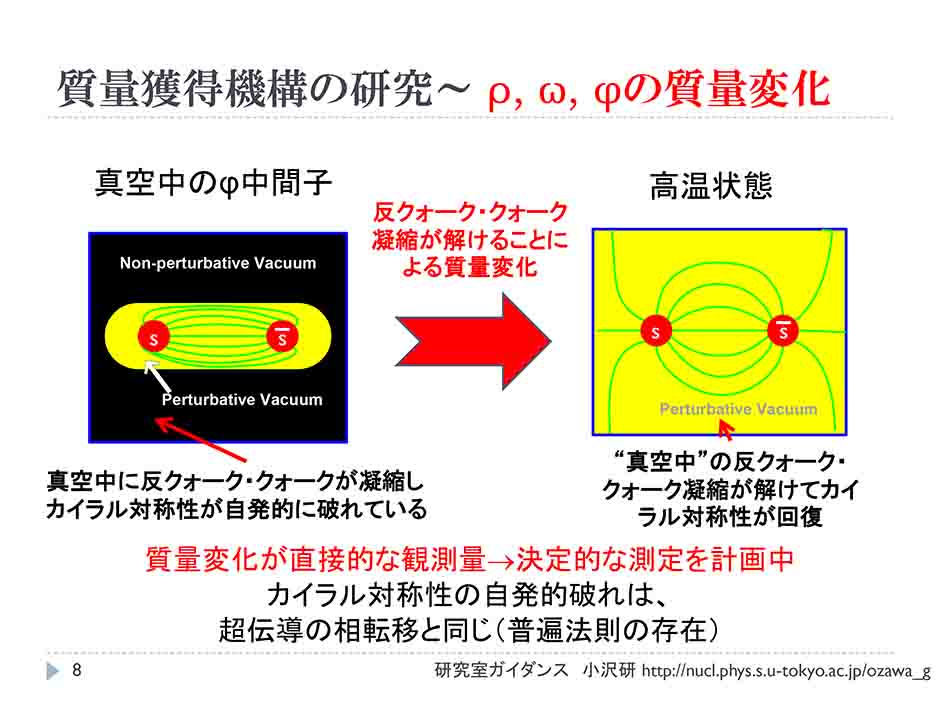

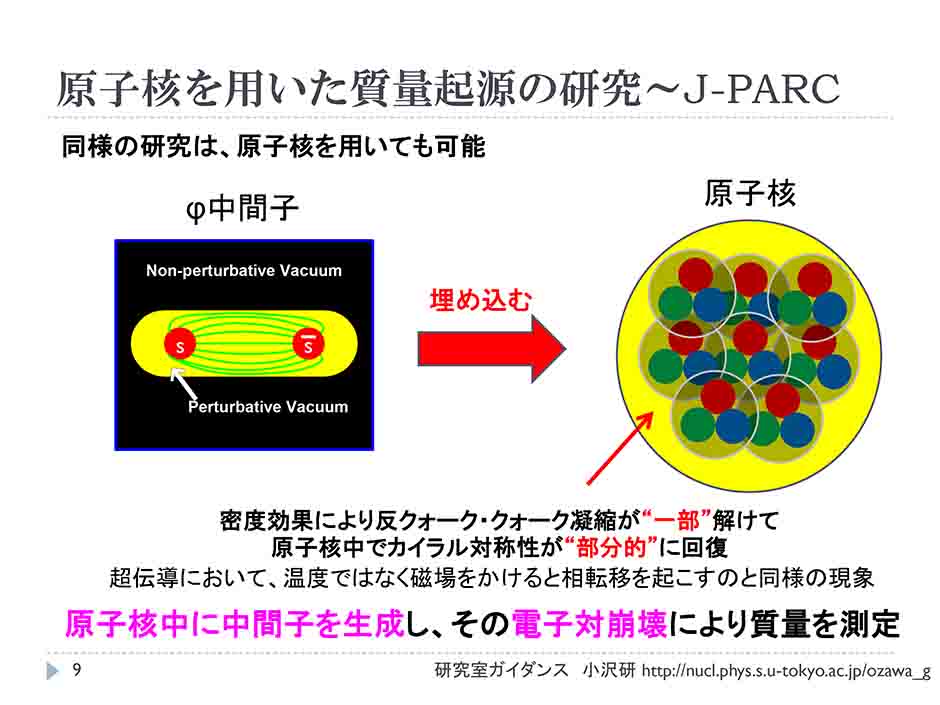

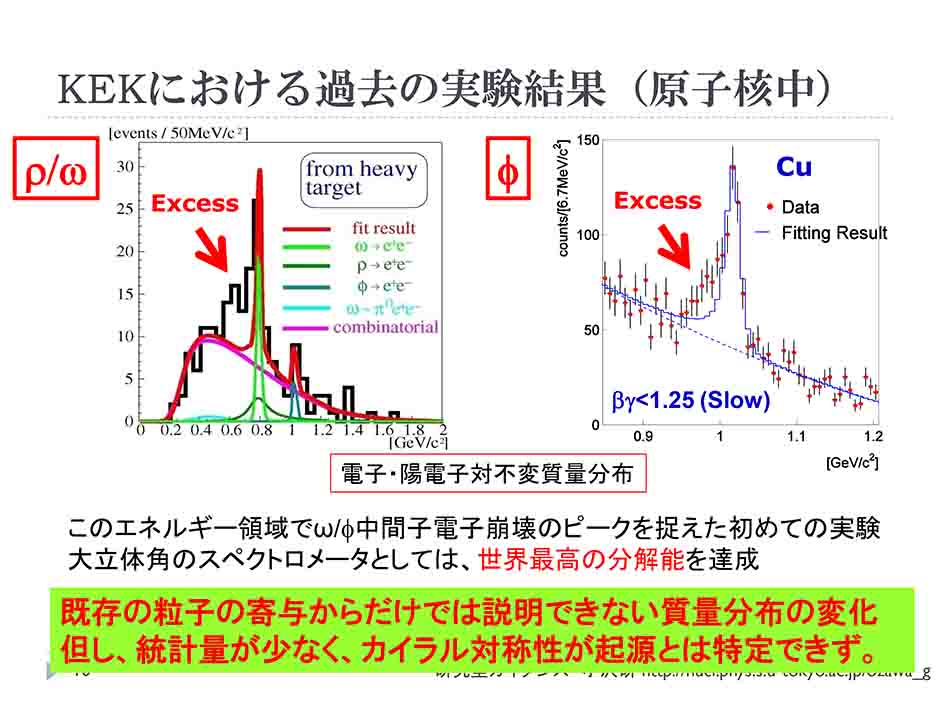

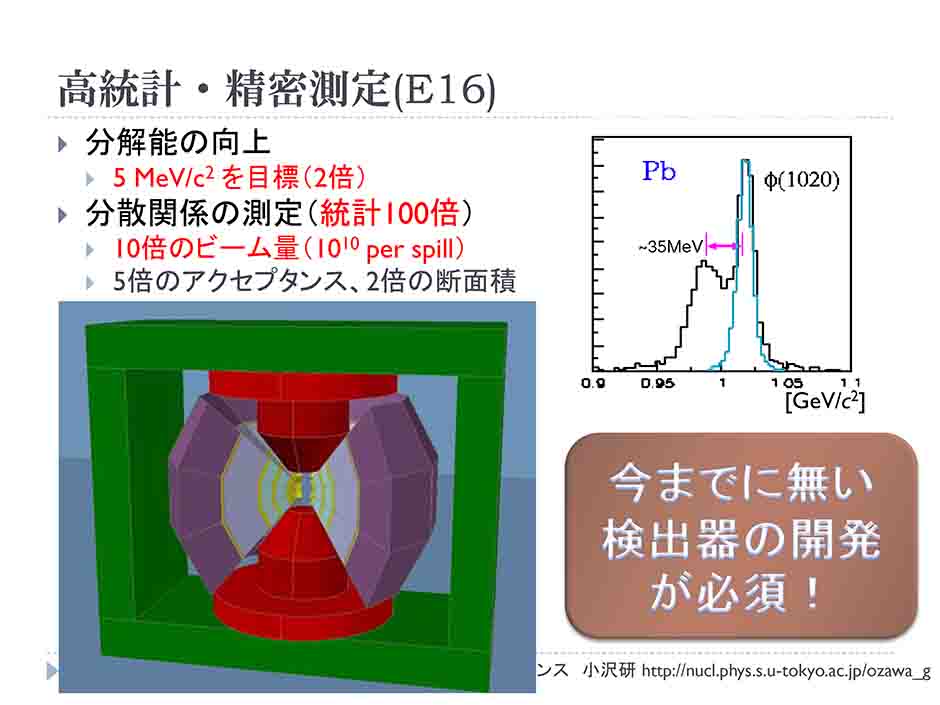

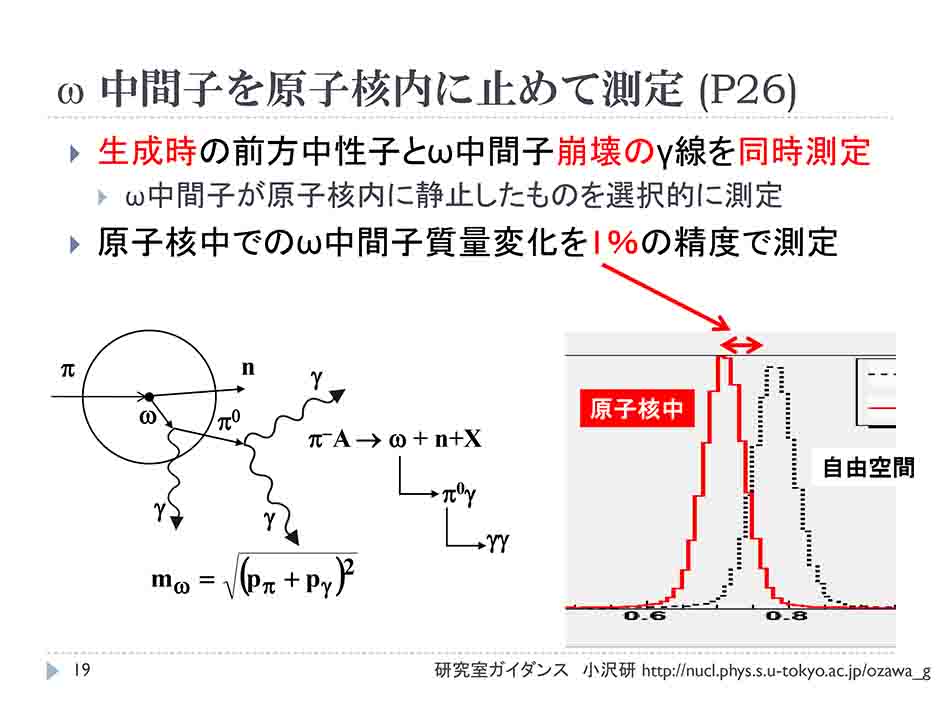

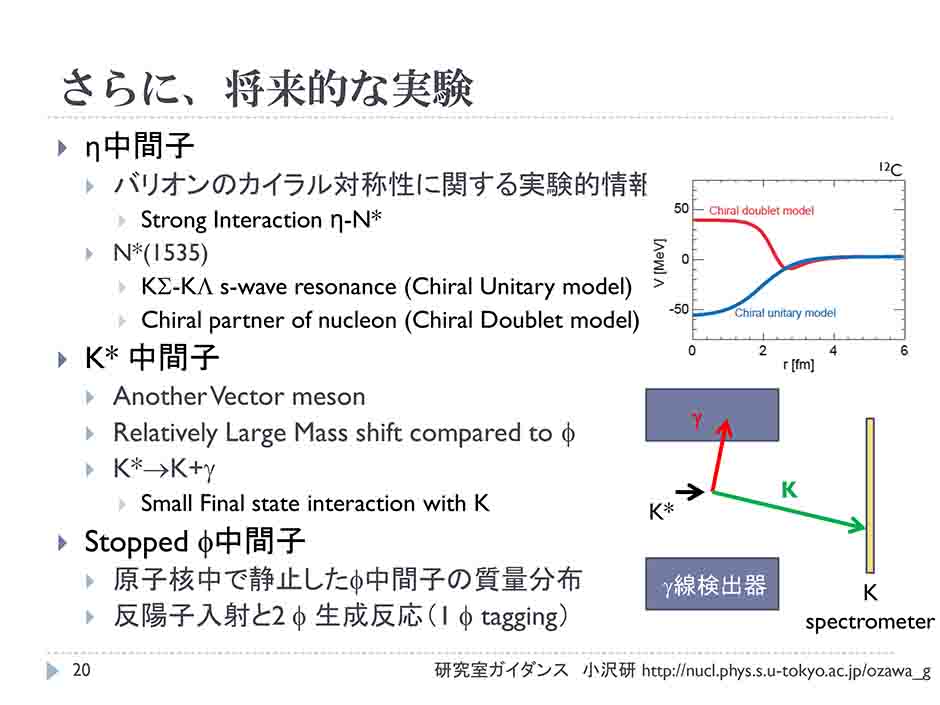

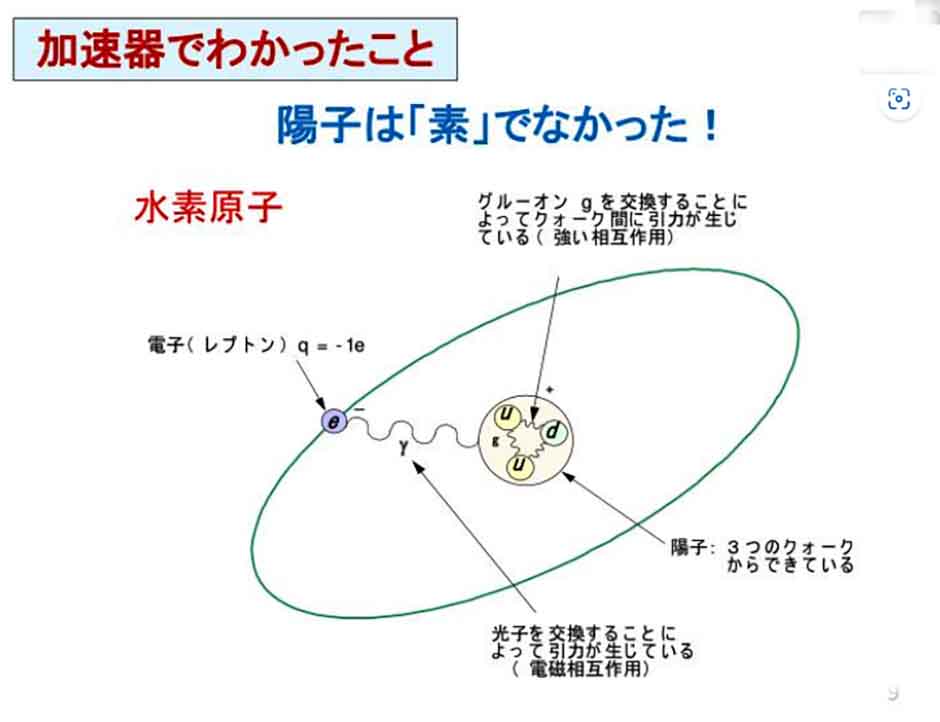

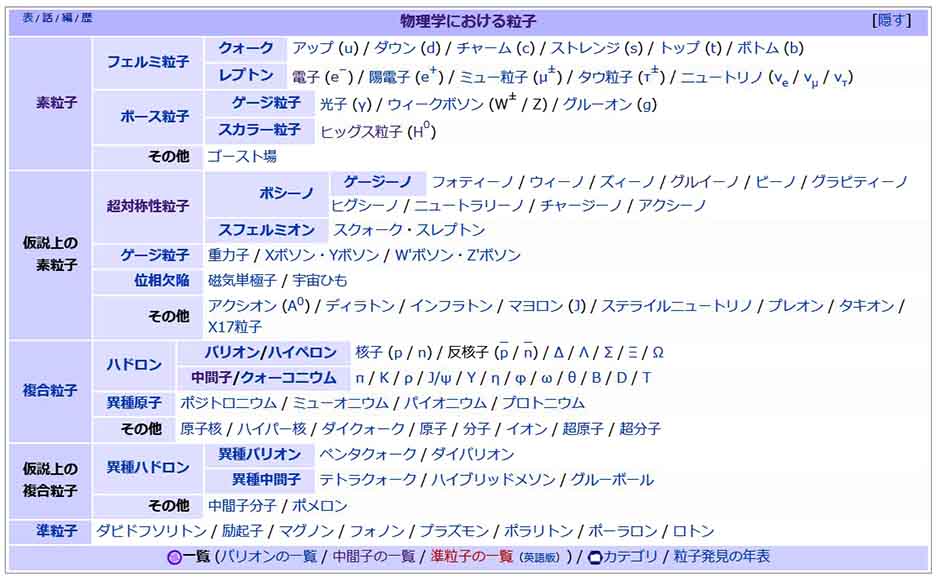

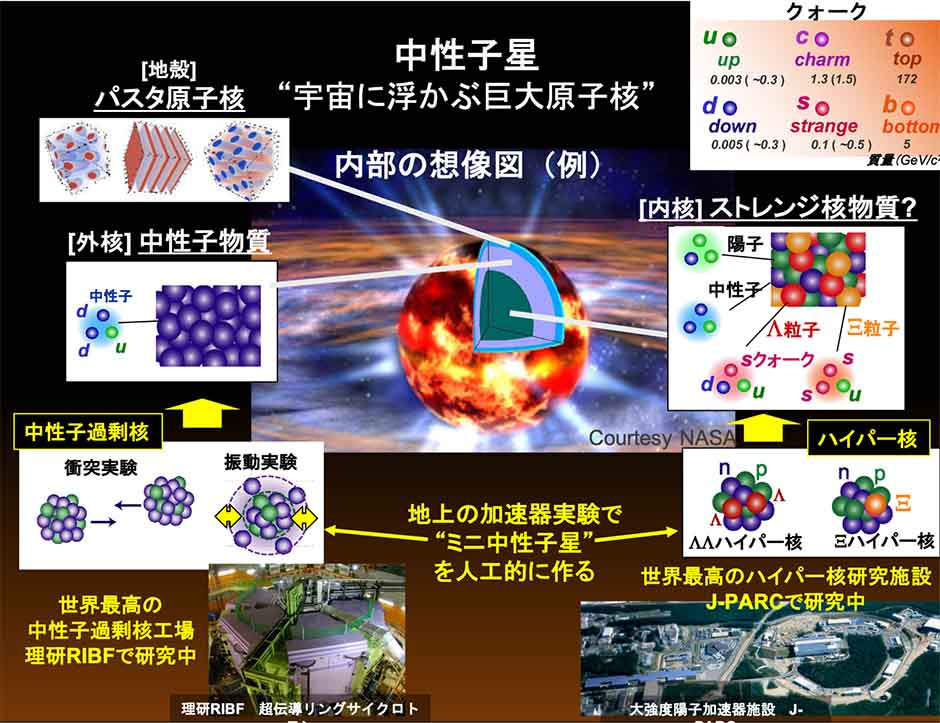

素粒子・原子核物理学とは 出典:click 小沢恭一郎 東京大学大学院 理学系研究科物理学専攻 小沢研究室

| 下図出典:click 宇宙の過去と未来を書き換える新たな研究により、宇宙の膨張を支配する宇宙論パラメータの精度を向上させることに成功しました。より正確な宇宙論パラメータによって、宇宙がどのように現在の状態に成長し、将来どのように進化するかという謎に迫ることができると期待されています。 |

|

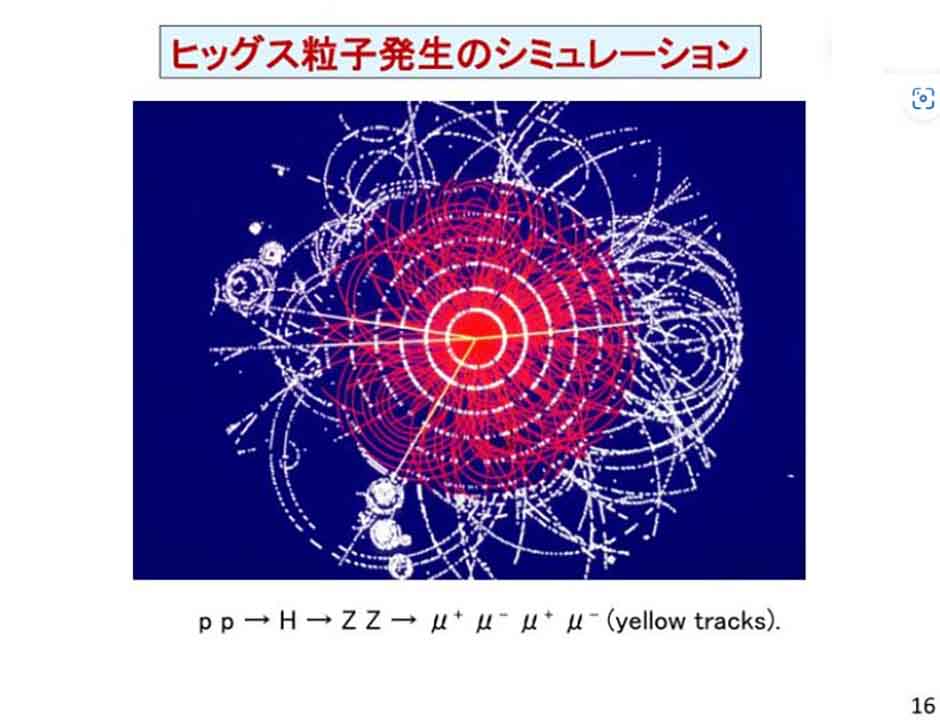

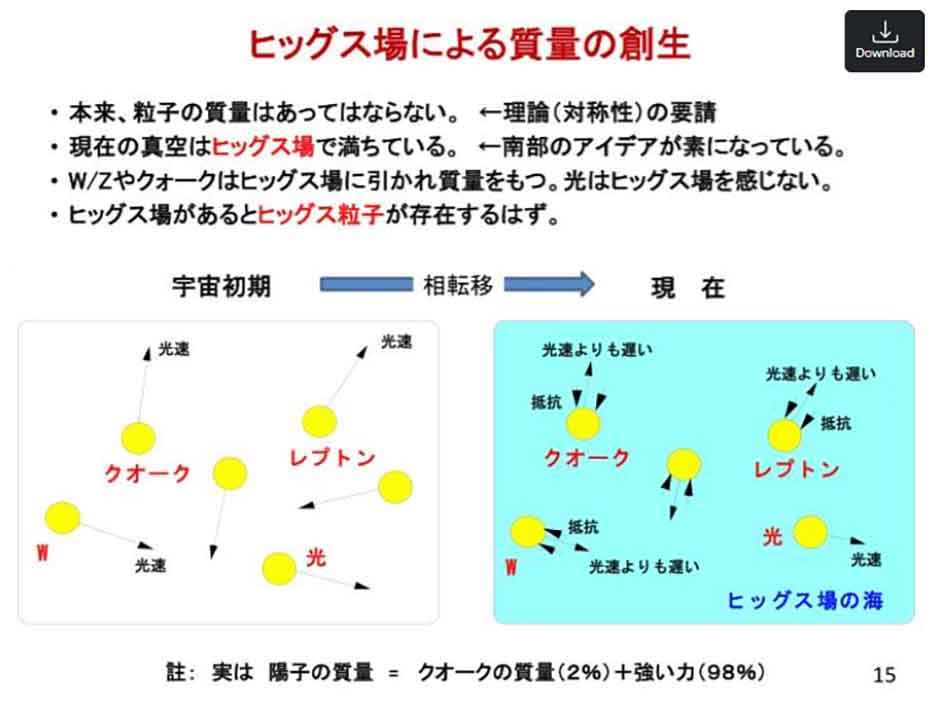

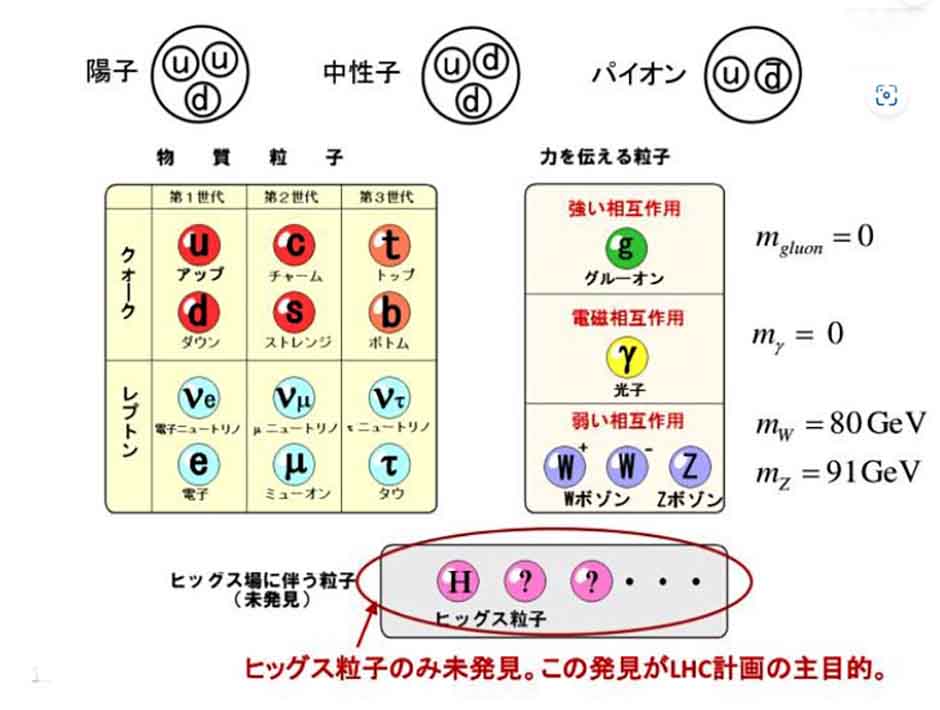

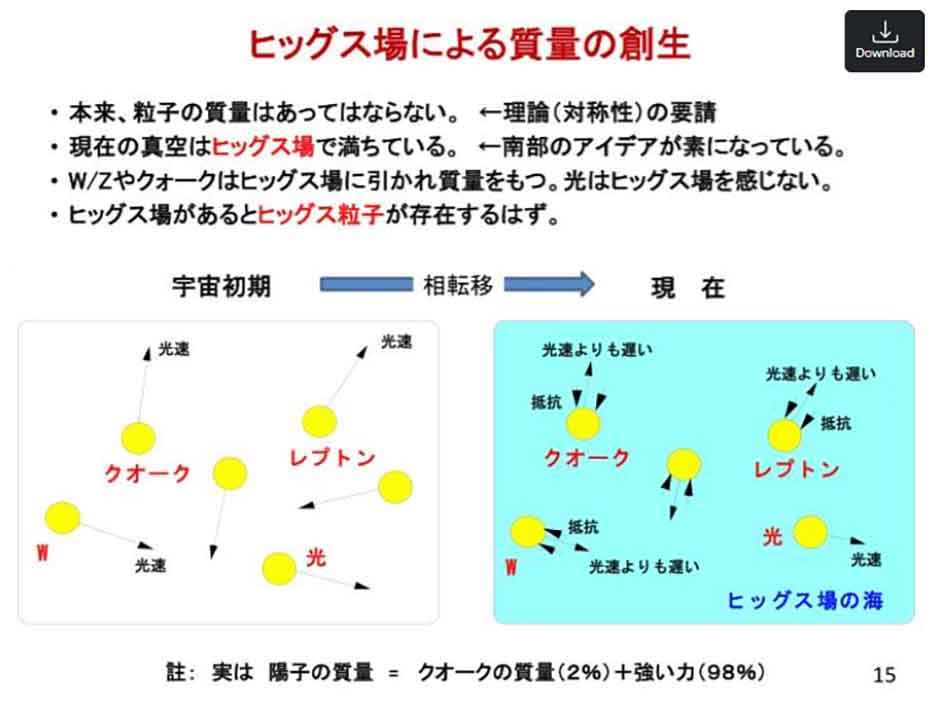

下図 ヒッグス場イメージ図 出典:click 真空に満ちた「ヒッグス場」が激変し質量が生まれ,素粒子誕生のイメージ図。宇宙ではあらゆる誕生直後素粒子が、自然界を最高速度である光速で飛んでいたと考えられています。その後,宇宙が膨張して冷えていき,誕生後10“12秒後(1兆分の1秒後)ころになると,素粒子たちに質量が生まれました。素粒子たちが質量をもつのは,宇宙空間に満ちた「ヒッグス場」のおかげです。宇宙空間から物質や光をすべて取り除いてもなを、空間には ”何か” が満ちている事が、近年の素粒子物理学の研究によってわかってきまた。ヒッグス場もその一つです。

|

|

ヒッグス場とは?① ヒッグス場は、空間全体に広がった場であり、電場と同様に存在します。② 電場と異なるのは、何もない空間でもヒッグス場が存在することです。③ 真空中にヒッグス場は詰まっており、他の素粒子と相互作用します。④ 素粒子が真空中に置かれるとヒッグス場との相互作用によってエネルギーが生じこれが素粒子の質量として観測されます。ヒッグス粒子ヒッグス場の関係⑤ ヒッグス粒子はヒッグス場によって質量を与えられる粒子です。⑥ ヒッグス場は「バネ」のような役割を果たし、他の粒子に質量を与えるメカニズムを提供します。ヒッグス粒子は非常に大きな質量を持つため、真空にエネルギーを与えないとヒッグス粒子にはなりません。ヒッグス場は,空間に満ちており,粒子ごとにことなる強さの抵抗をあたえます。ヒッグス場から強い抵抗を受ける粒子ほど動きにくくなります。実はこの粒子の「動きにくさ」が「質量」の正体なのです。電子は比較的弱い抵抗しか受けないため,簡単に動けます。つまり,質量の小さな 素粒子だといえます。一方W粒子とよばれる素粒子は,強い抵抗を受けるので,非常に動きにくくなっています。そのため,W粒子の質量は電子の約16万倍にもなっているのです

|

|

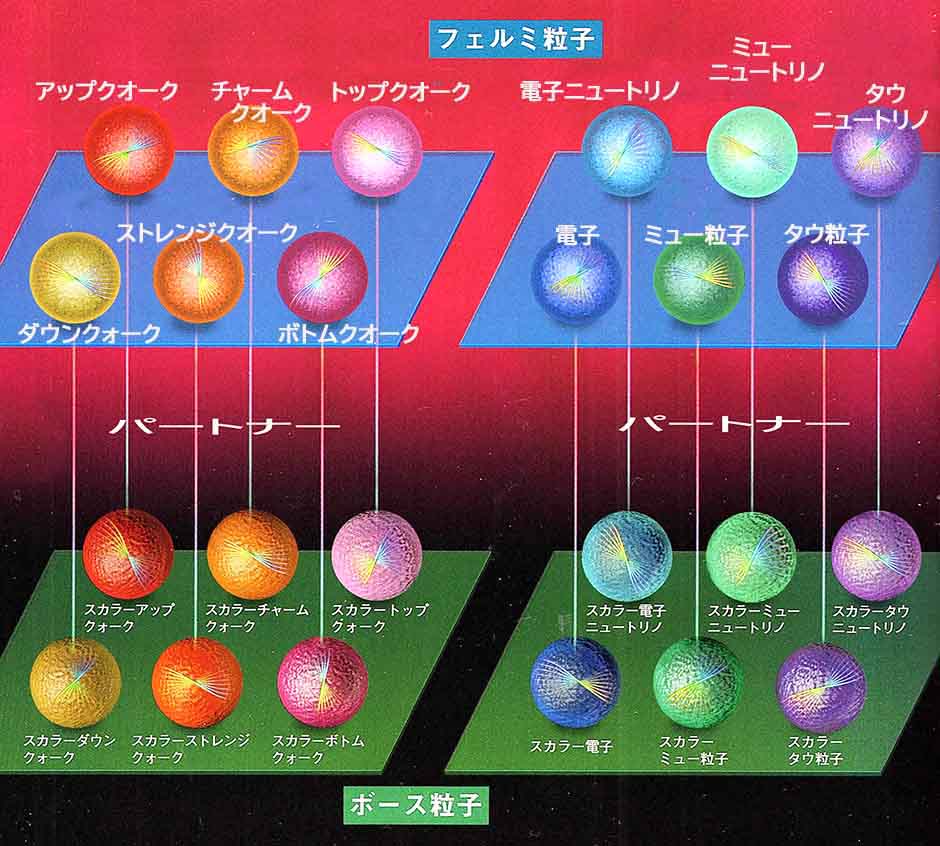

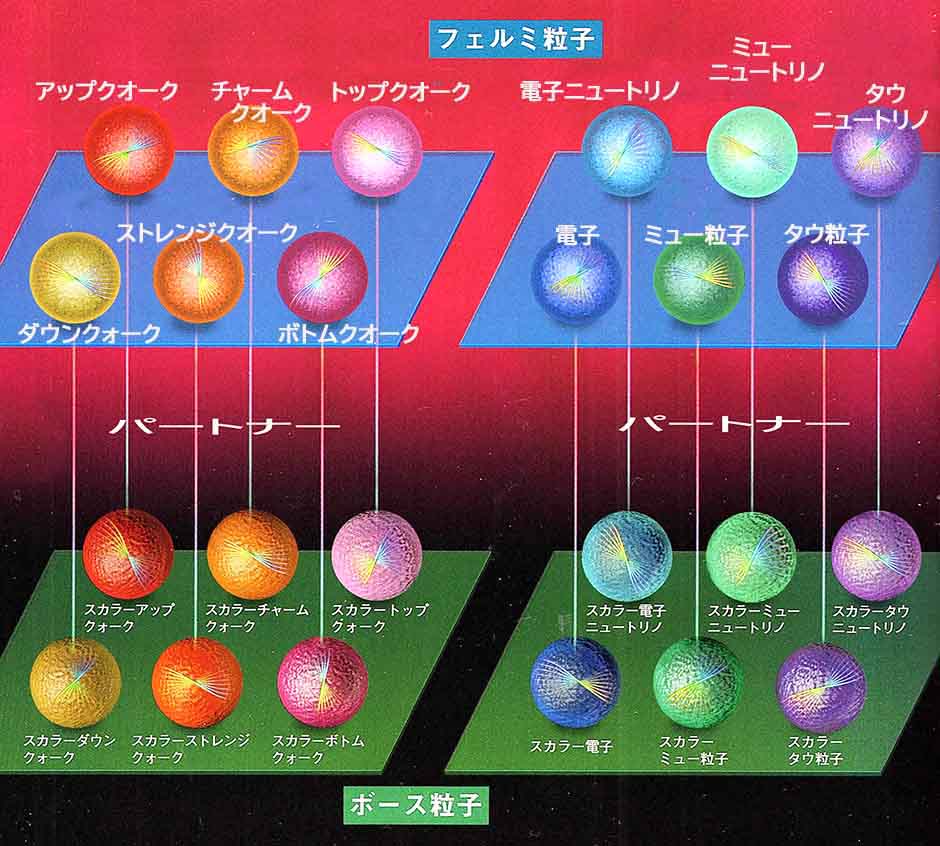

素粒子の「 超ひも理論」と「超対称性」 「超ひも理論」とは「超対称性を導入弦理論」の意味です。 超対称性とは、あらゆるフェルミ粒子にはボーズ粒子の、ボーズ粒子にはフェルミ粒子のパートナー(超対称性粒子)が存在すると言う考え方です

|

|

素粒子の「 超ひも理論」と「超対称性」「超ひも理論」とは 「超対称性を導入 弦理論」の意味です。超対称性とは、あらゆるフェルミ粒子にはボーズ粒子の、ボーズ粒子にはフェルミ粒子のパートナー(超対称性粒子)が存在すると言う考え方です。

|

|

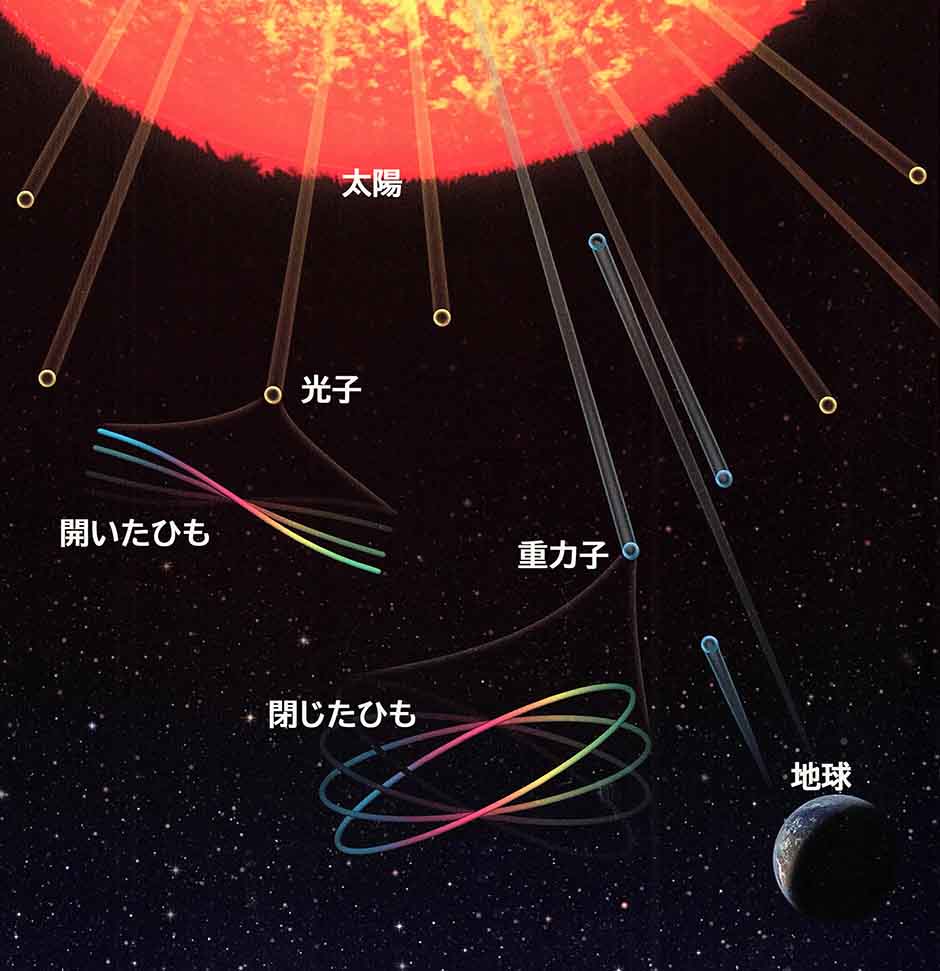

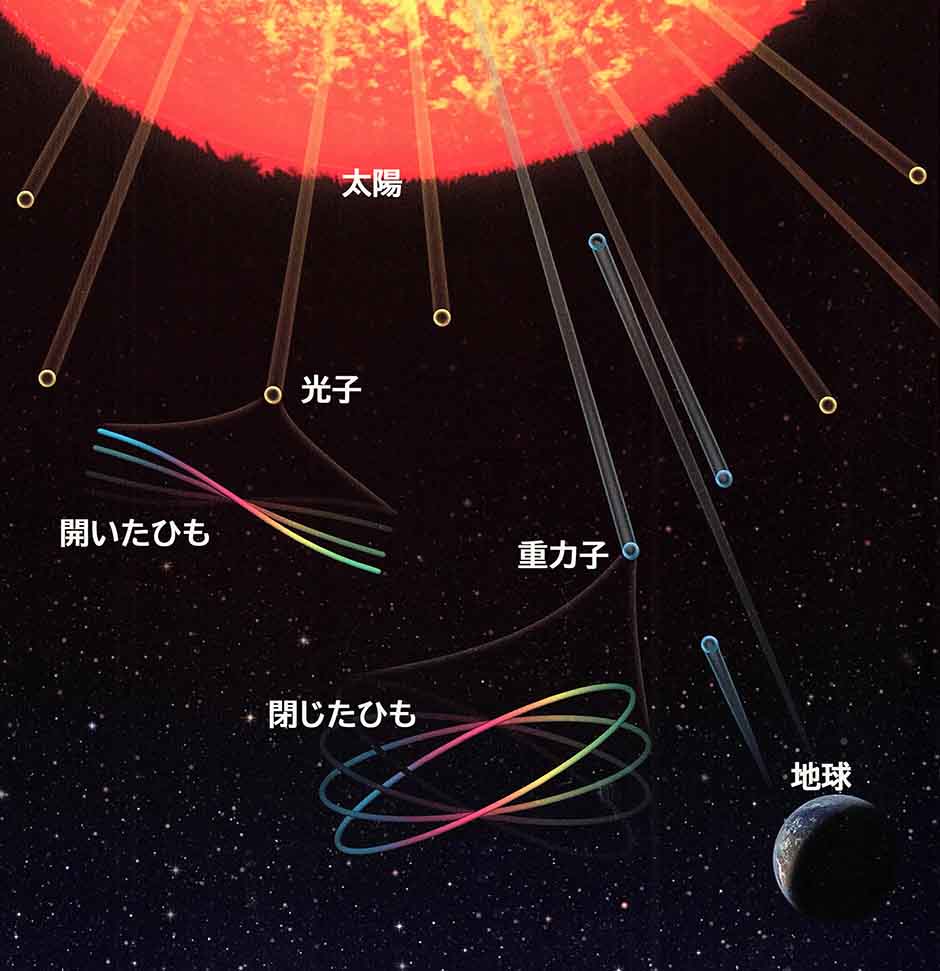

超ひも理論が「重力を扱える」この事実が超ひも理論を物理学の主役にした 出典:Newton2023年7月号 p54p67

|

超ひも理論では、ひもの「分離」と「結合」がさまざまな力を伝える,ひもの分離と結合で、力を統一的に説明する。

出典:Newton 2023/7 p49 p44-45

|

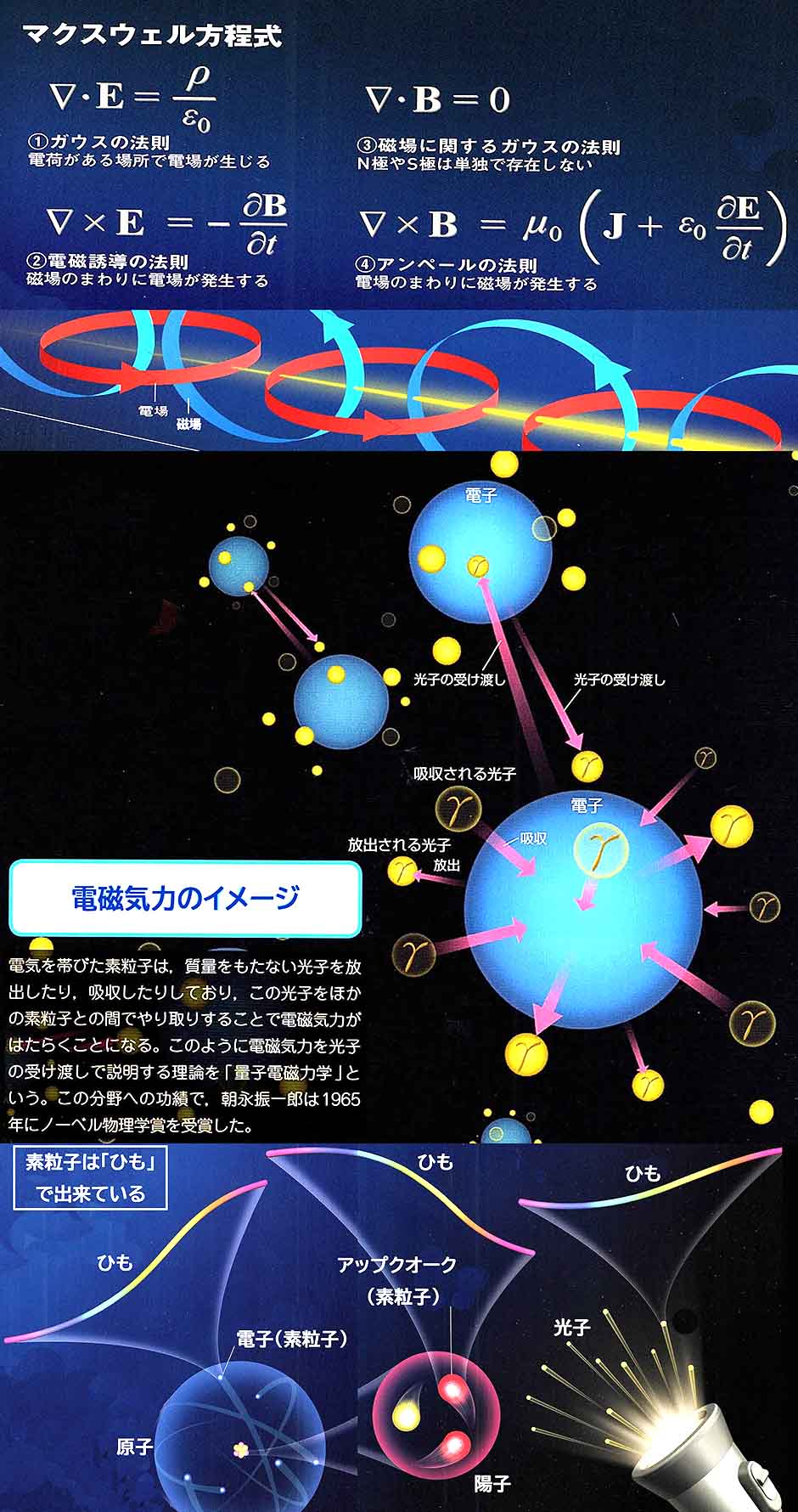

| 19世紀にマクスエルが完成させた「電磁気学」が20世紀に「量子力学」へ進化し、21世紀には「超ひも理論」へと進化した 出典:Newton 2023/7 p155,160, |

|

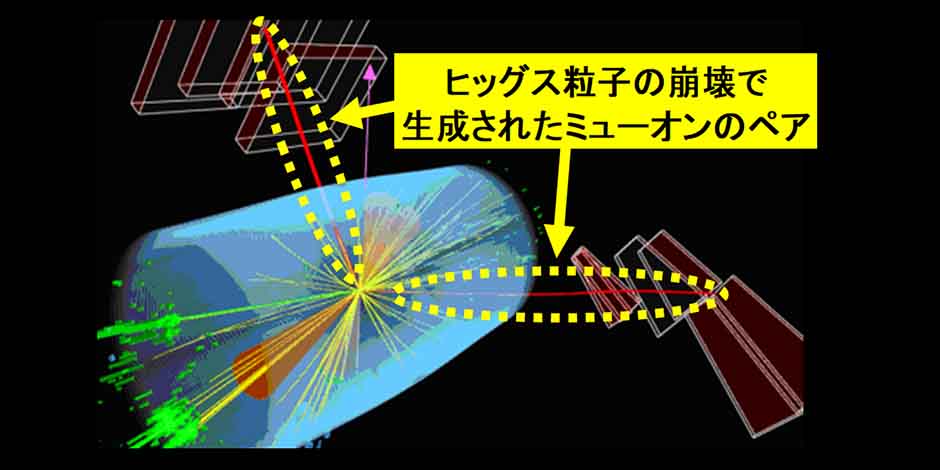

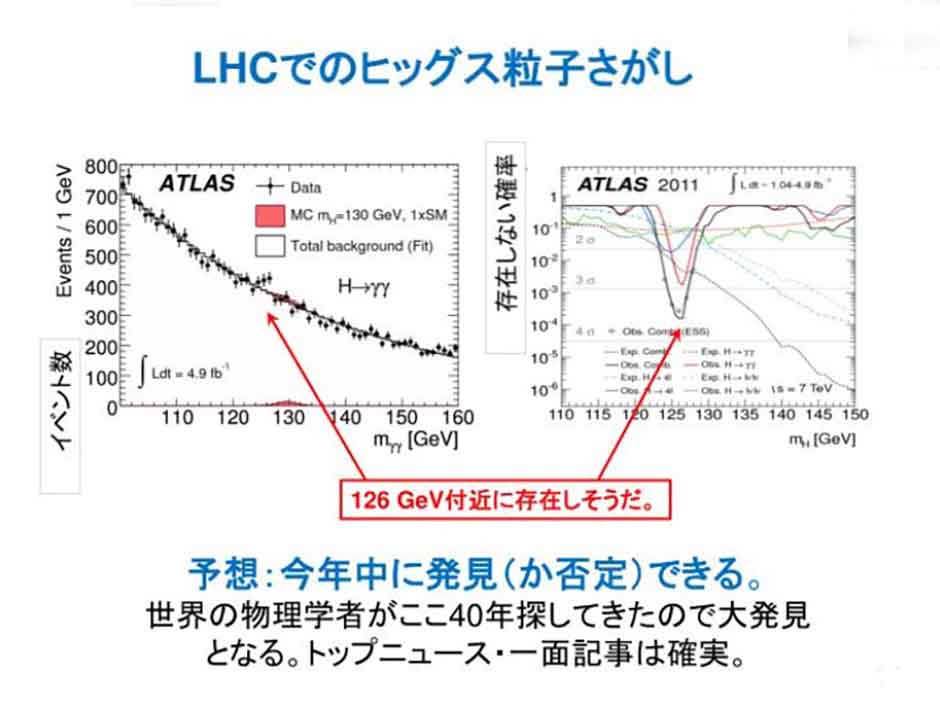

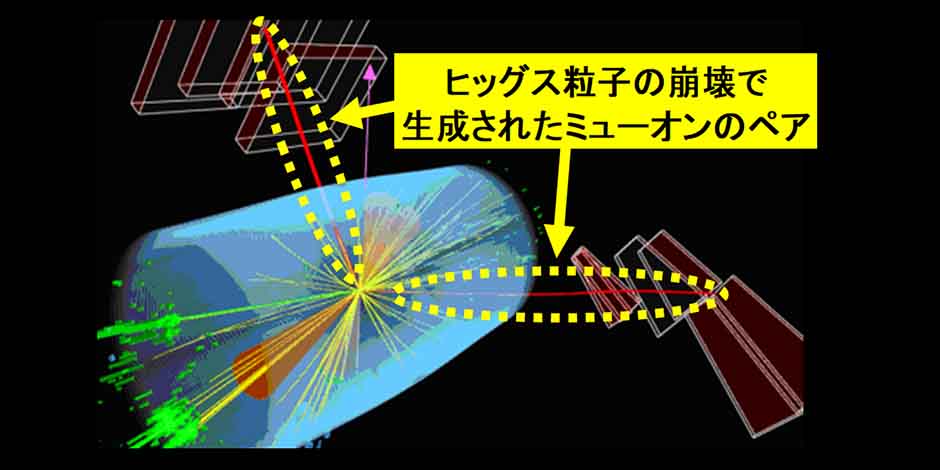

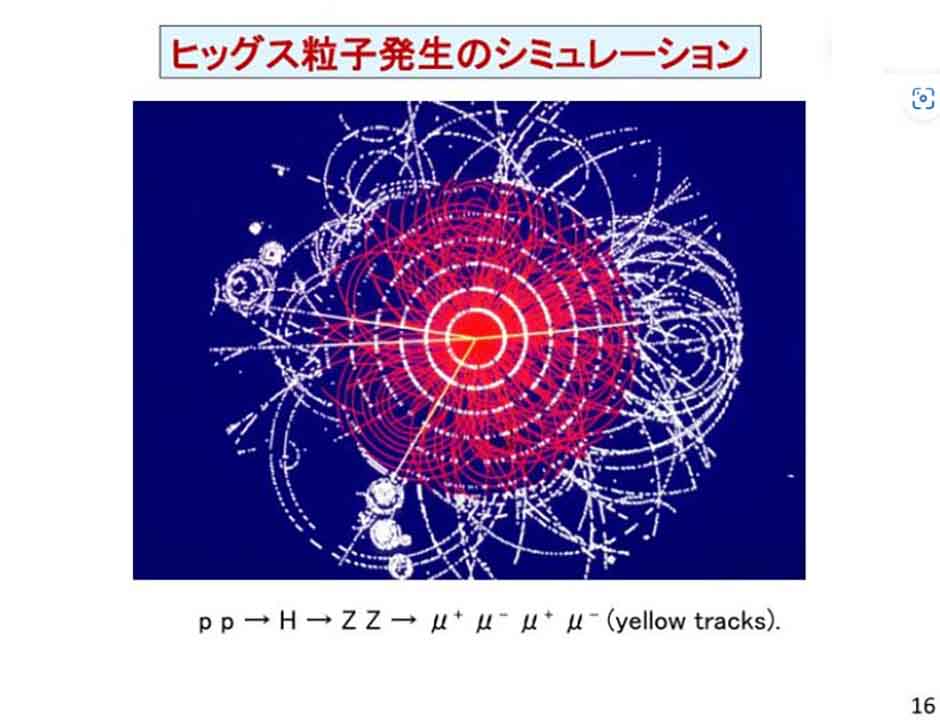

下図: 出典:click ヒッグス粒子の発見データを公開 CERN CERN 欧州原子核研究機構(CERN) は、スイスのジュネーヴ郊外でフランスとの国境地帯にまたがって位置する世界最大規模の素粒子物理学の研究所です。ヒッグス粒子の発見の鍵となった2つの崩壊チャネルのうちの1つである2つの光子に崩壊する候補ヒッグス粒子のCMSイベント表示。 (画像:CERN) 科学を全面的にオープンにするという継続的な取り組みの一環として、CMSの共同研究は2012年のヒッ グス粒子の発見に貢献したCMS測定の組み合わせを、電子形式で公開しました。このリリースは、大型ハドロン衝突型加速器(LHC)の最初の実行中に開発した,統計解析ツールであるCombineソフトウェアの公開と同時に行われ、それ以来、コラボレーション全体を通じて採用されています。

|

|

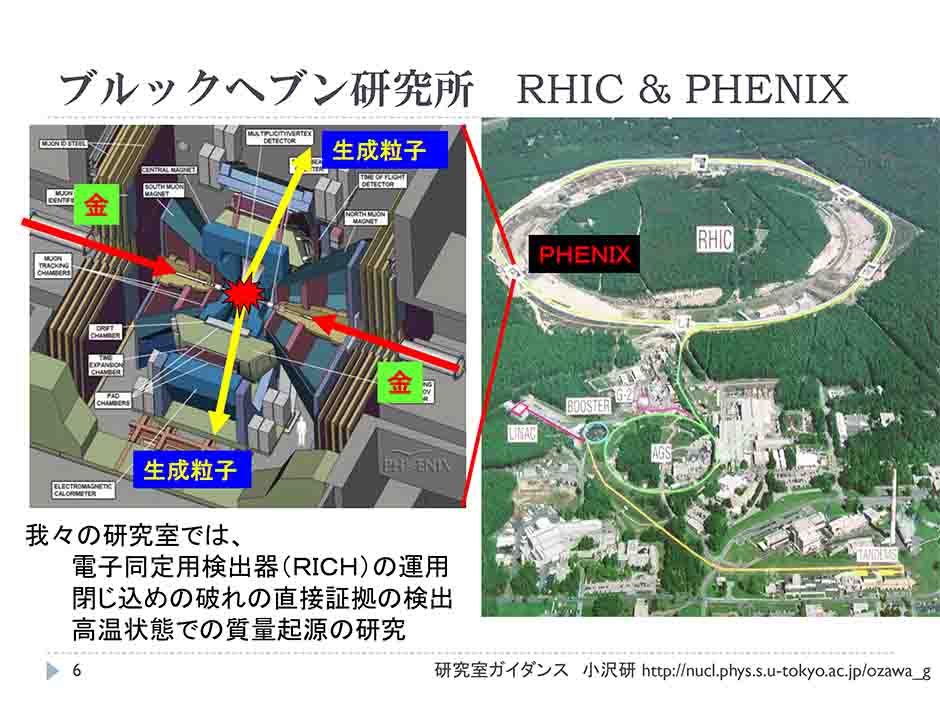

RHIC Run 加速器 : ブルックヘブン国立研究所の加速器RHICは世界クラスの科学研究施設で、世界中の何百人もの物理学者が、宇宙が誕生してから最初の瞬間にどのように見えたかを研究しています。出典:Newton2023/2 p106

|

素粒子物理学 物質の根源を追求する 宇宙の誕生直後の状況ヒッグス粒子の性質を詳しく知ることで、物理学における大きな未解決問題の解決につながる可能性がある ヒッグス粒子の性質に関する詳細な洞察は、物理学における大きな未解決の疑問に答えるのに役立つ可能性があります。出典:1:click 出典:2:click

|

|

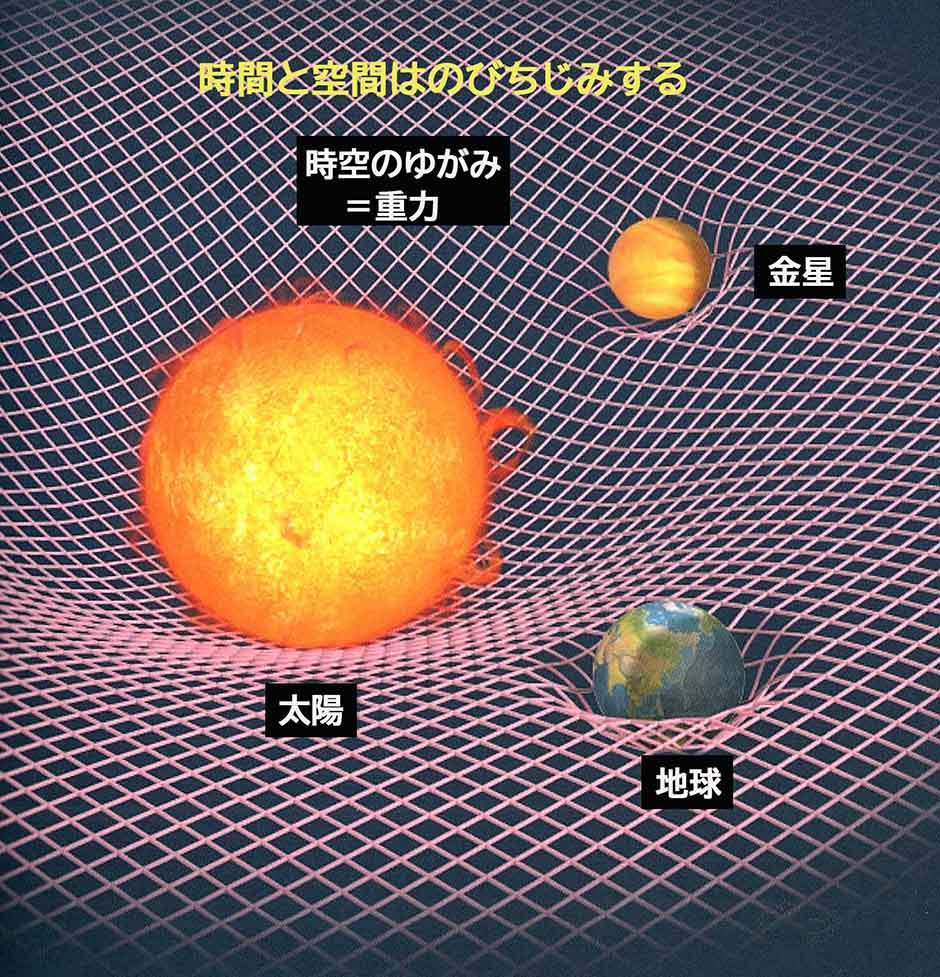

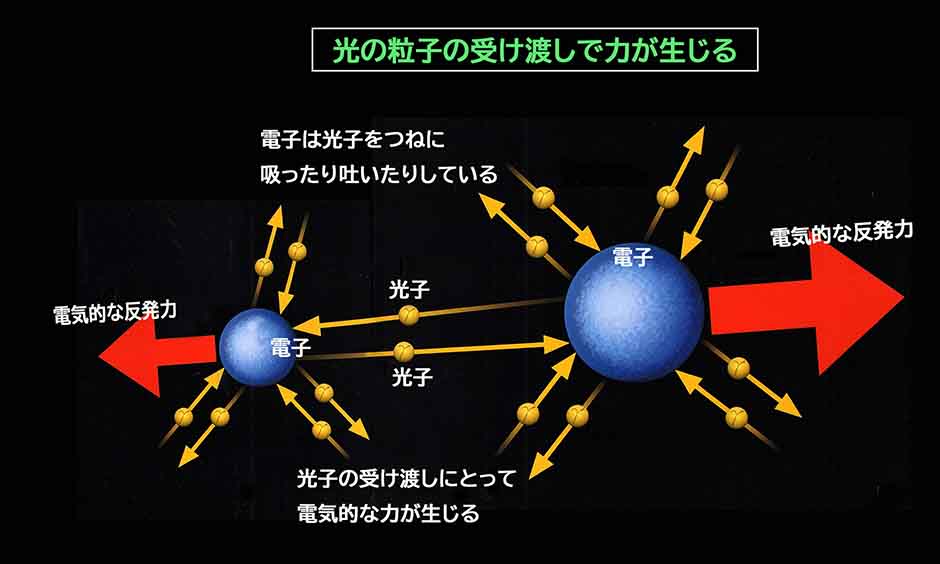

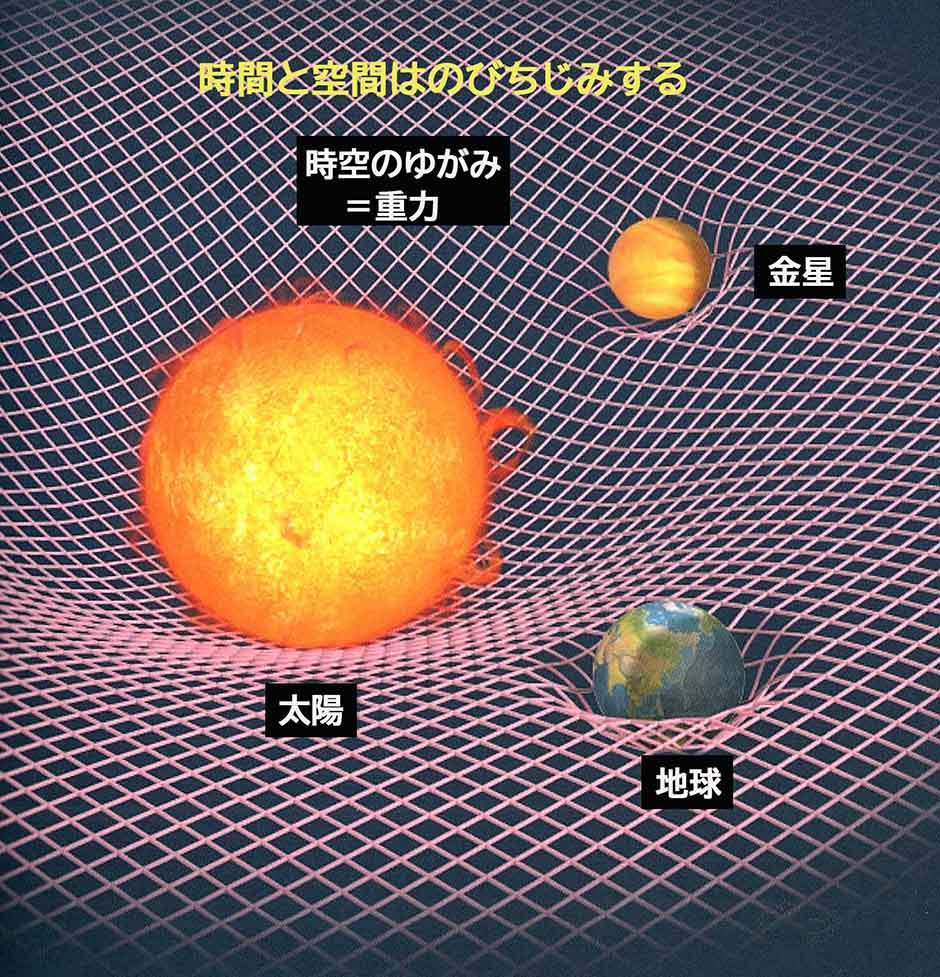

下図:時間と空間はのびちじみする「相対性理論」 重力は「時空の曲がり」を生み出す。現代物理学において 「電磁気力・強い力・弱い力」は素粒子の受け渡しで説明されます、この理論は「素粒子の標準理論」と呼ばれます。 しかし 「自然界を支配する4つの力の内、 重力だけは {一般相対性理論}という別の理論で説明され、この理論では重力は、{時空の曲がり}により生じます。現代では素粒子論の「超ひも理論」の「重力子」の理論が加わりました。下図イラストは其の概念図です。太陽は周囲に空間を曲げており地球はその影響を受けて空間の中を進むため自然と軌道が曲がり、太陽の周りを公転する訳です。出典:Newton 2022/11 p049

|

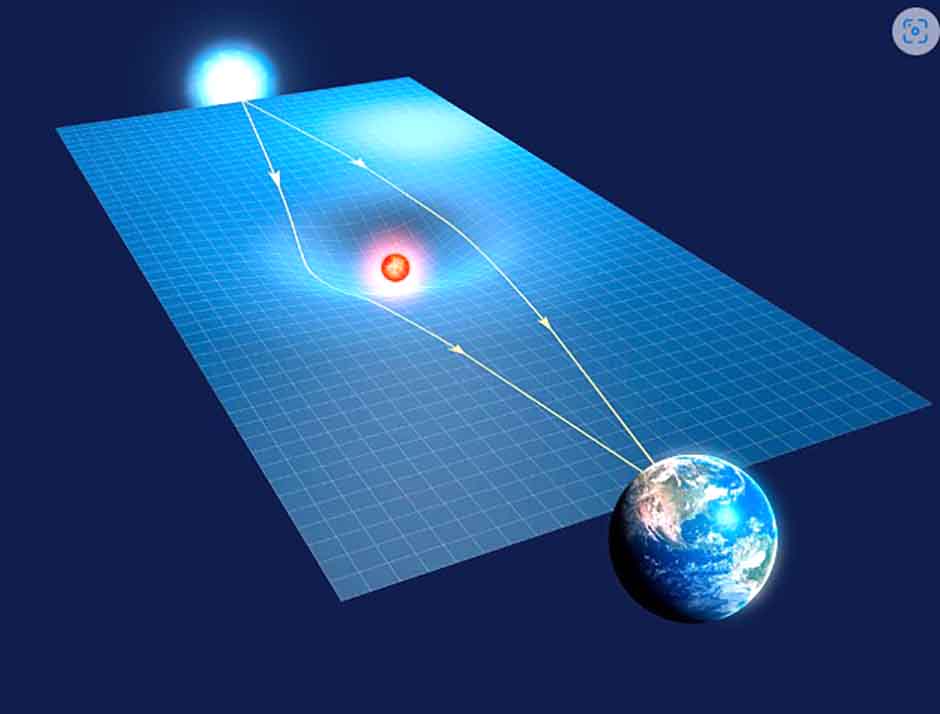

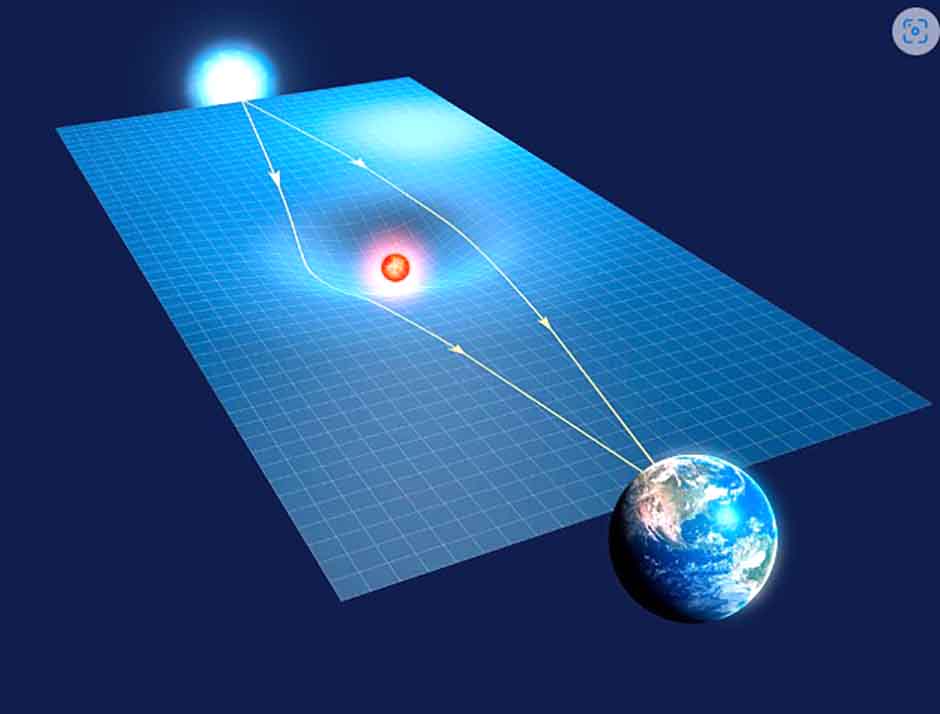

| 下図:重力レンズでは、宇宙空間にある巨大な物体が光学レンズの代わりを務めます。銀河、ブラックホール、星団など。 |

|

下図: 出典:click 宇宙の始まりの頃の様子を重力波を使って明らかに、早稲田大学高等研究 藤田 智弘 講師 最新の研究では、宇宙は素粒子の生成と消滅が繰り返される「物理的にゆらぎのある状態」から、加速膨張が起きてエネルギー保存則が破れ、素粒子が次々に生まれて始まったという「インフレーション理論」が有力です。インフレーションが起きた後は、宇宙はホットビッグバンという高温・高密度の火の玉状になりますが、次第に温度が下がっていき、やがて重力で粒子が引き合うようになり、星や銀河などを形成。そして、現在の宇宙の姿になったと考えられています。

|

|

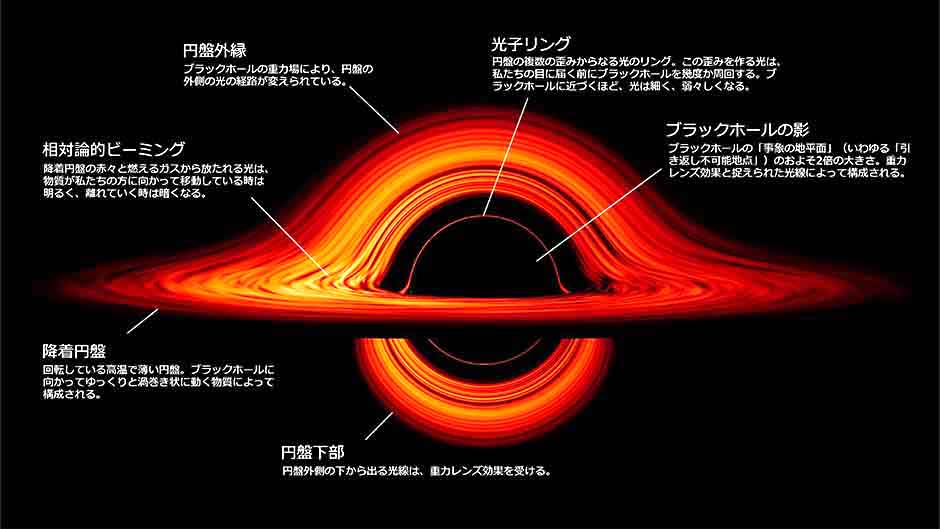

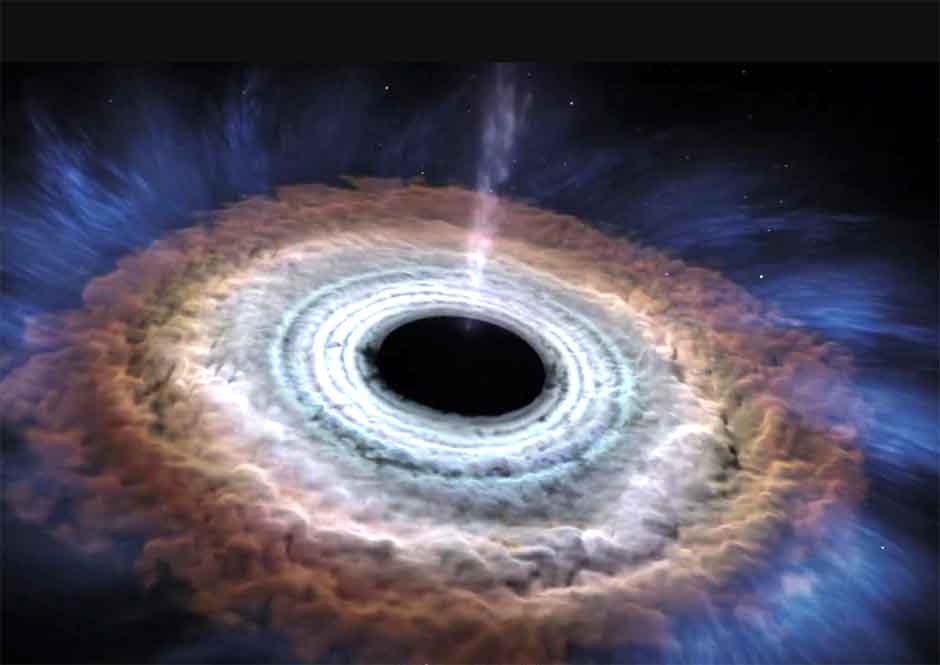

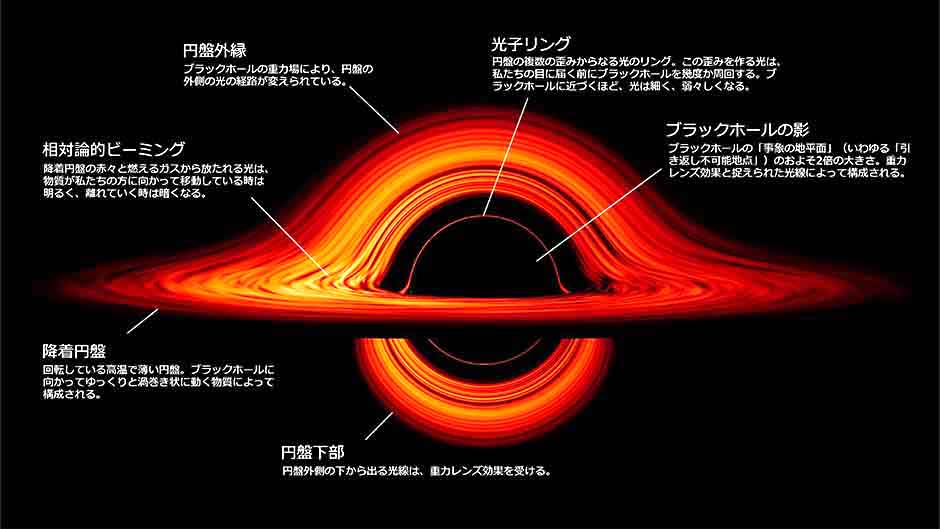

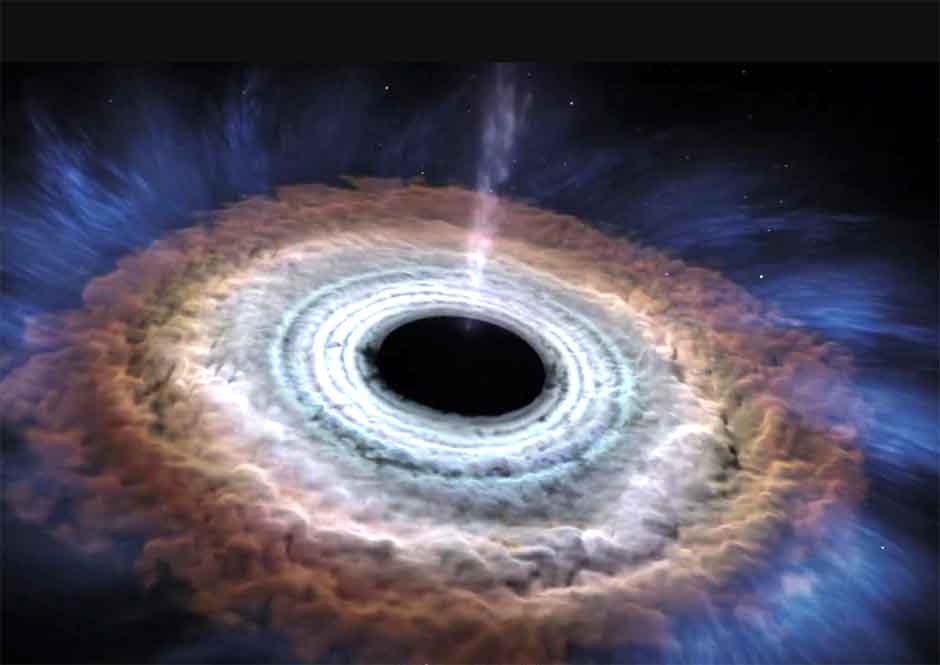

下図: 出典:click NASAブラックホールの歪んだ世界を映像化 出典:アメリカ大使館公式マガジンブラックホールに一番近い場所では、 重力による光の歪曲度が大きくなるため、円盤の下側にブラックホールの輪郭をかたどっているように見える明るい光のリングを見ることができます。いわゆる「光子リング」 と呼ばれるもので、 私たちの目に届く前にブラックホールを幾度も周回する光が 構成する複数のリングから成ります。 リングは内側に向かって次第に細く、そして放つ光は弱くなります。 この映像イ匕されたブラックホールは球体のため、光子リングはどの角度から見てもほぼ円形で同じ形に見えます。光子リングの中にあるのが、ブラックホールの「影」です。この影は ブラックホールの「事象の地平面」(いわゆる「引き返し不可能地点」)のおよそ2倍の領域を持ちます。

|

|

|

|

白岩吉明オフィシャルサイト

|

|

量子物理学ノート:2

|

| 戦争・自然破壊・貧富格差拡大の裏面を背負う現代科学 |

|

宇宙からのメッセージ

|

| 上図 出典:click |

| 国際ジェミニ天文台3景雪に覆われたマウナケアの頂上の空に描かれたオンブレ色はすべて、レイリー散乱と呼ばれる現象によって自然に引き起こされます。日が進み太陽が地平線に達すると、可視光は大気中の、より密度の高い物質を通過する必要があります。これにより、より長い波長つまりより赤い光で光が散乱します。 |

| |

| 下図 出典:click |

|

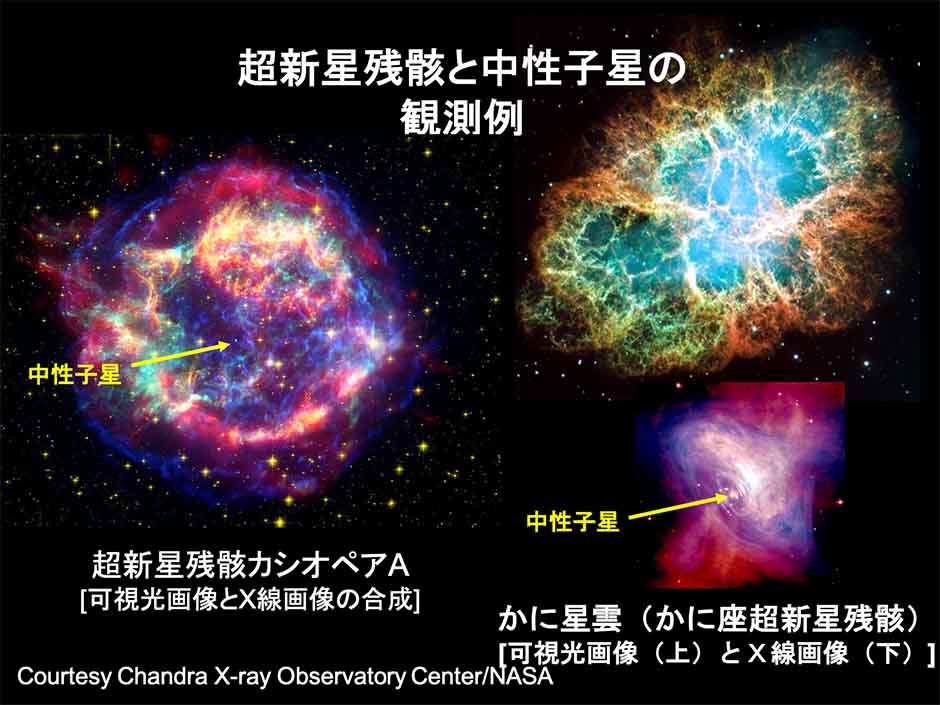

約11,000年前に爆発した大質量星の残骸,NSF国立光赤外線天文学研究所,画像は上記の天文台提供。この色とりどりのガスフィラメントの網は、約11,000年前に爆発した大質量星の残骸で膨張する星雲であるヴェラ超新星残骸です。約800光年離れたヴェラ星座(帆)に位置するこの星雲は、地球に最も近い超新星残骸の1つです。

|

| 下図 出典:click |

| 太陽の10億倍の重さの巨大ブラックホールが秒速2000キロメートルの爆速での移動を、ハッブル宇宙望遠鏡が発見、その理由とは?NASA Hubble Mission Team地球から80億光年離れた宇宙で、銀河の中心にある巨大なブラックホールが秒速2000キロメートルという高速で移動しているのを発見しました。 |

| |

| 下図 出典:click |

| ガスと塵の誕生殻に囲まれた 星団NGC 602雲は牡蠣のようで、星は真珠のようで、 しかし、その先を見据えてください。 小マゼラン雲の周辺では、約20万光年離れた衛星銀河、 この500万年前の星団NGC 602があります。 ガスと塵の誕生殻に囲まれた星団NGC 602は、この見事なハッブル宇宙望遠鏡の画像に写っています。 |

| |

| 上図 出典:click |

|

エウロパで起こった多重リング盆地を形成する天体衝突の想像図衝突シミュレーションで探る氷衛星エウロパの構造直接測ることが難しい天体の内側の構造を、天体衝突によって刻まれた地形から探ることができます。探査機で撮影された地形とコンピュータによる天体衝突シミュレーションによって、木星の衛星エウロパの表 面を覆う氷の厚さと、その構造が明らかになりました。エウロパは木星の衛星の一つであり、その表面が氷で覆われた氷殻となっています。氷殻の下には、液体の水でできた「内部海」があると考えられていて、生命が存在する可能性が高いと注目されています。

|

| |

| 下図 出典:click |

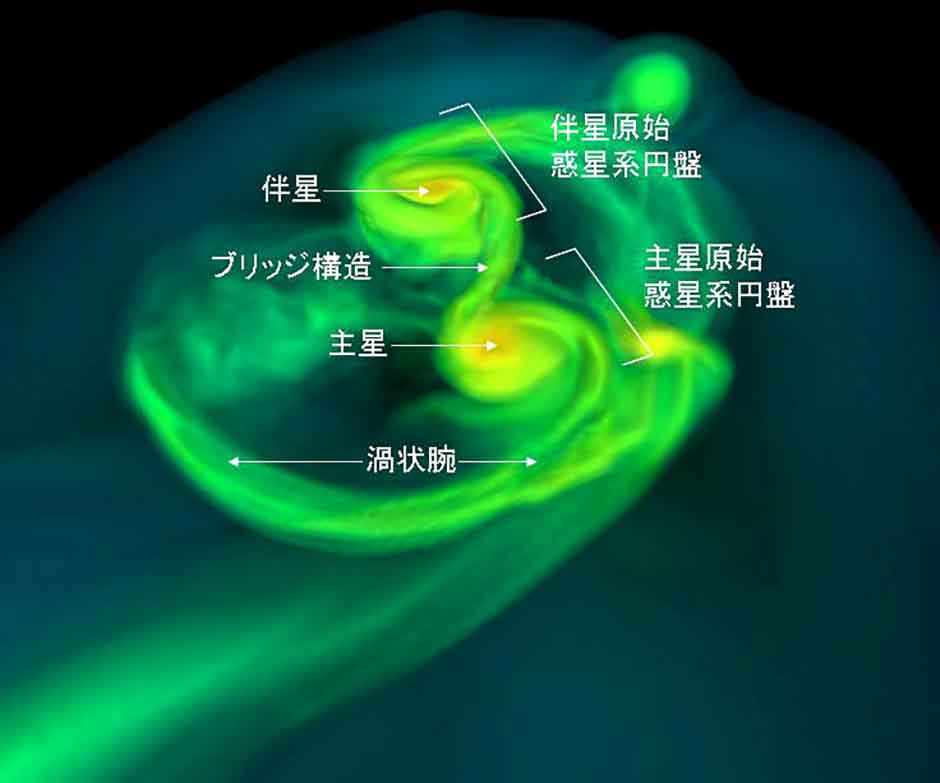

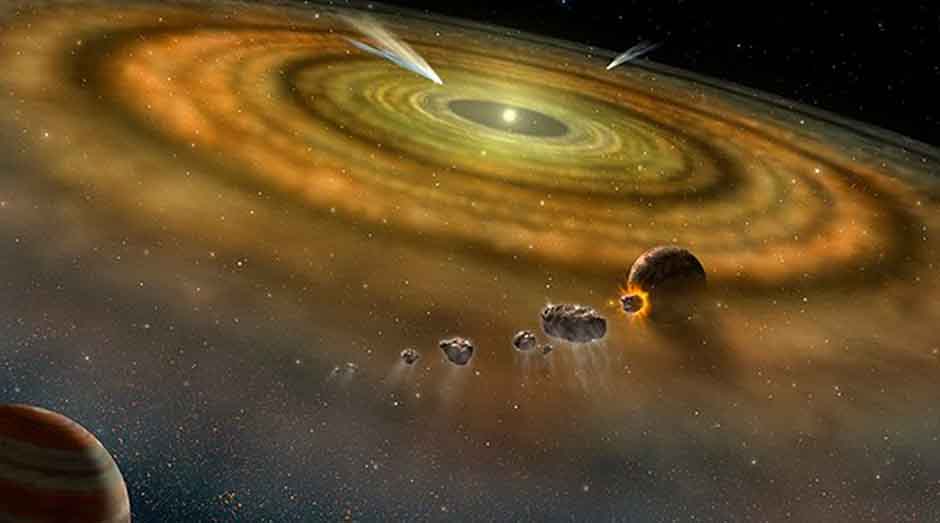

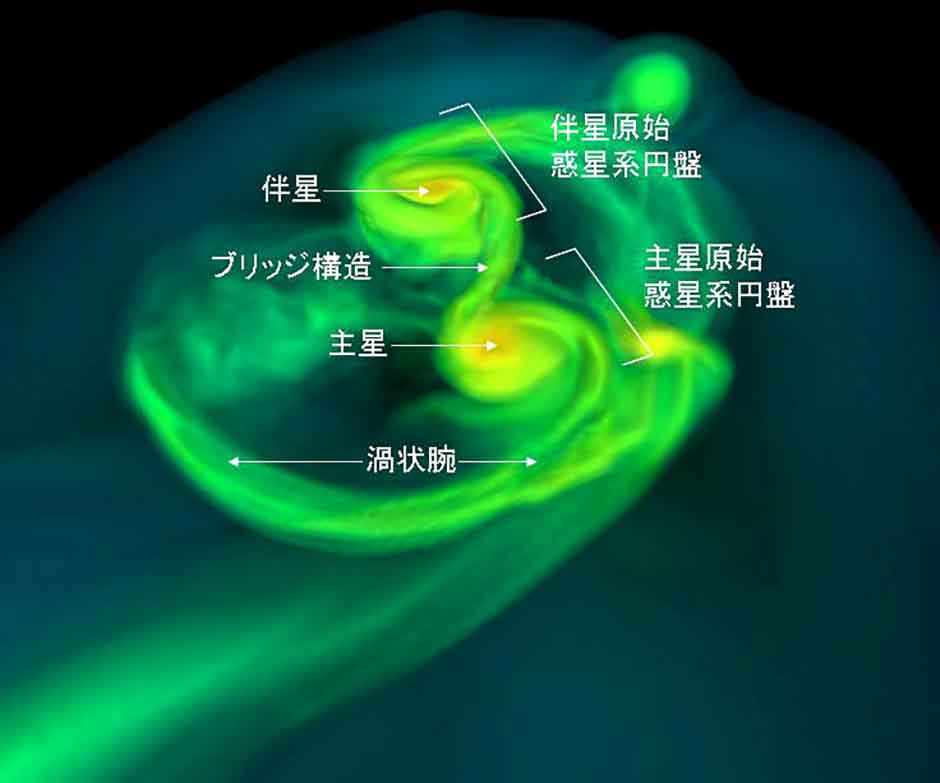

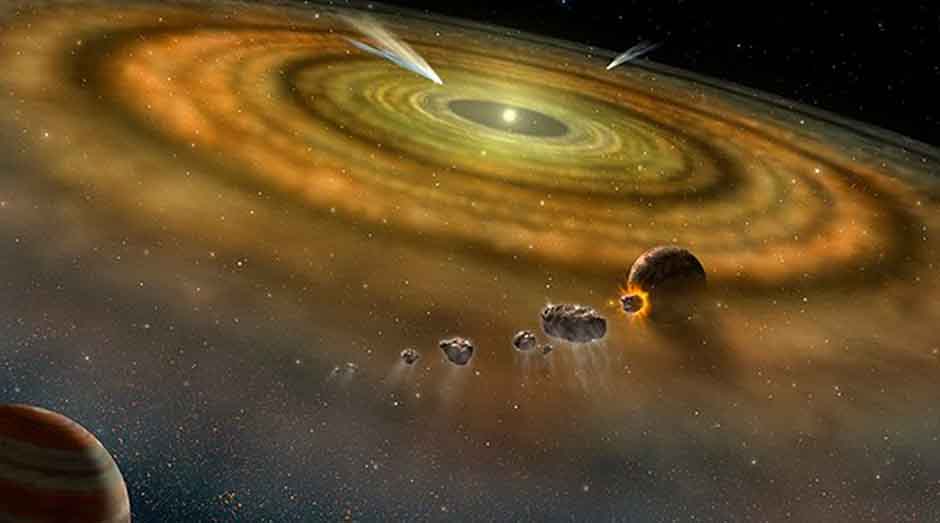

| かつて太陽は連星だった!?国立天文台 太陽系外惑星探査プロジェクト室 田村元秀520光年先のへびつかい座SR24星のもの.円盤から円盤に物質が流れている様子.今まで見えなかったんですけれども、画像として観測することで初めて捉えられた.連星系での原始惑星系円盤の出来方に魅了される。なんと3つもの円盤ができることが、実際の観察でもシミュレーションでも示されている。それぞれの星の周囲にできる円盤がひとつずつ、そして、連星系のまわりを取り巻く大きな円盤がひとつ。 |

| |

| |

| 下図 出典:click |

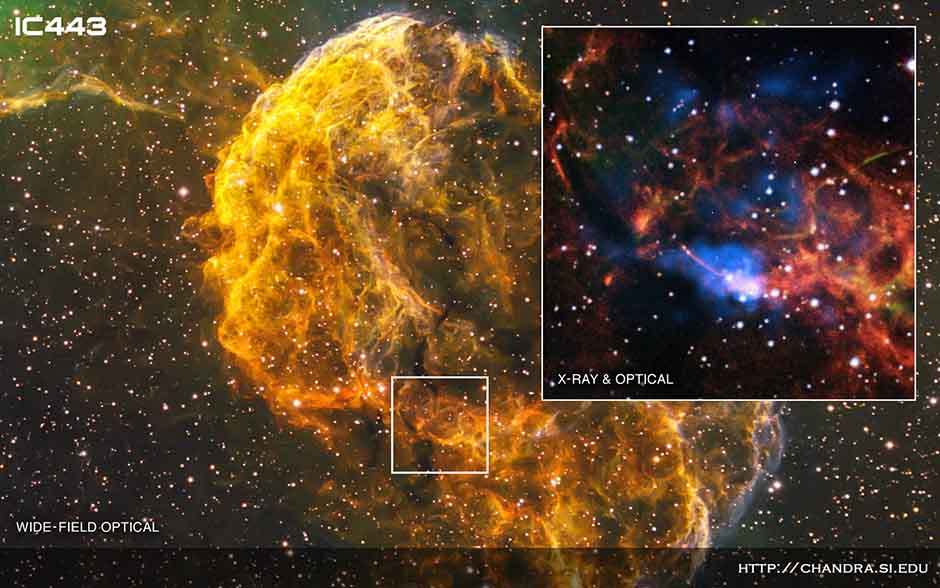

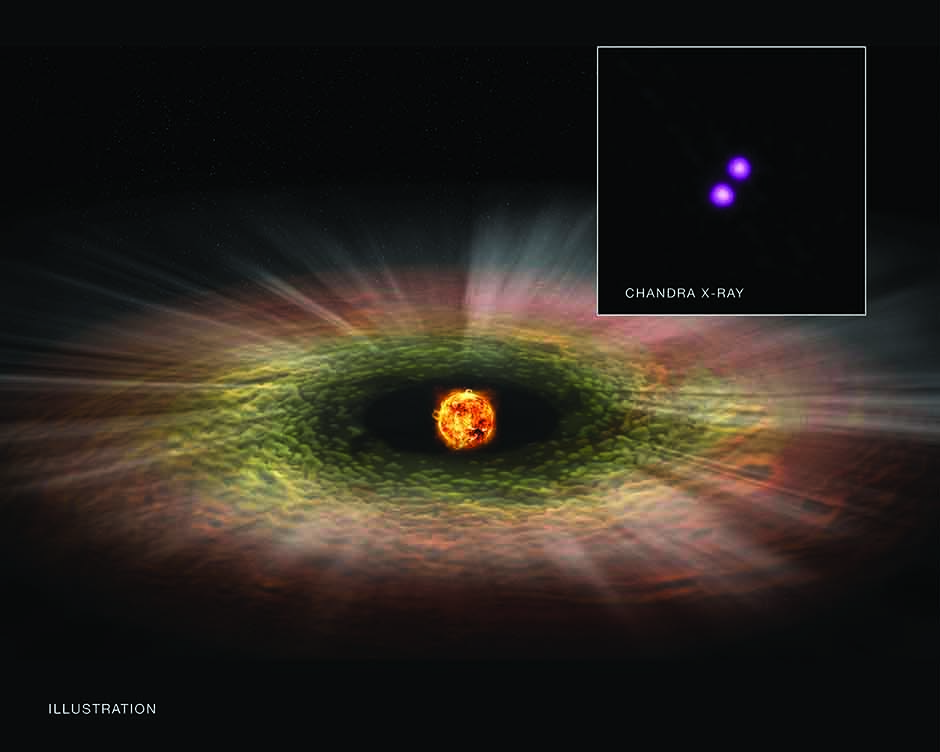

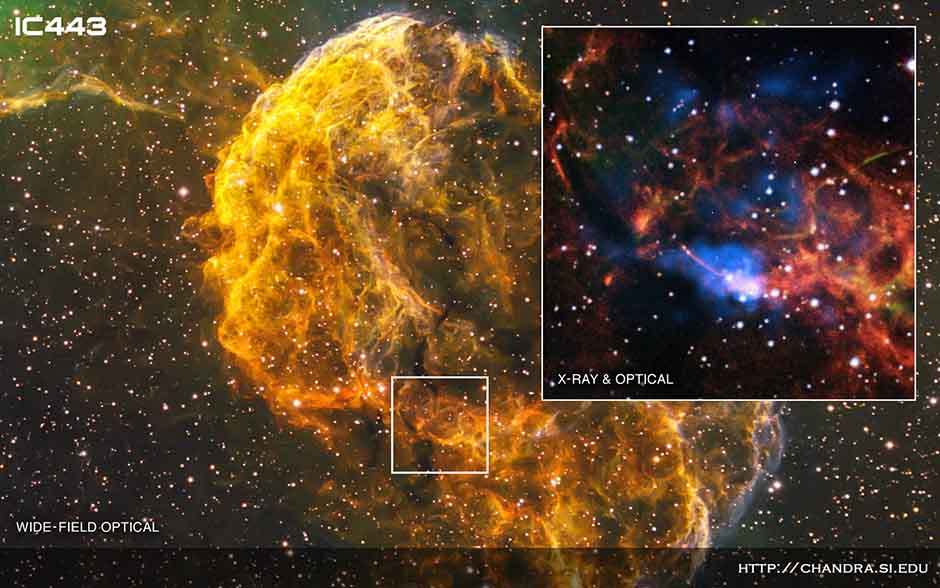

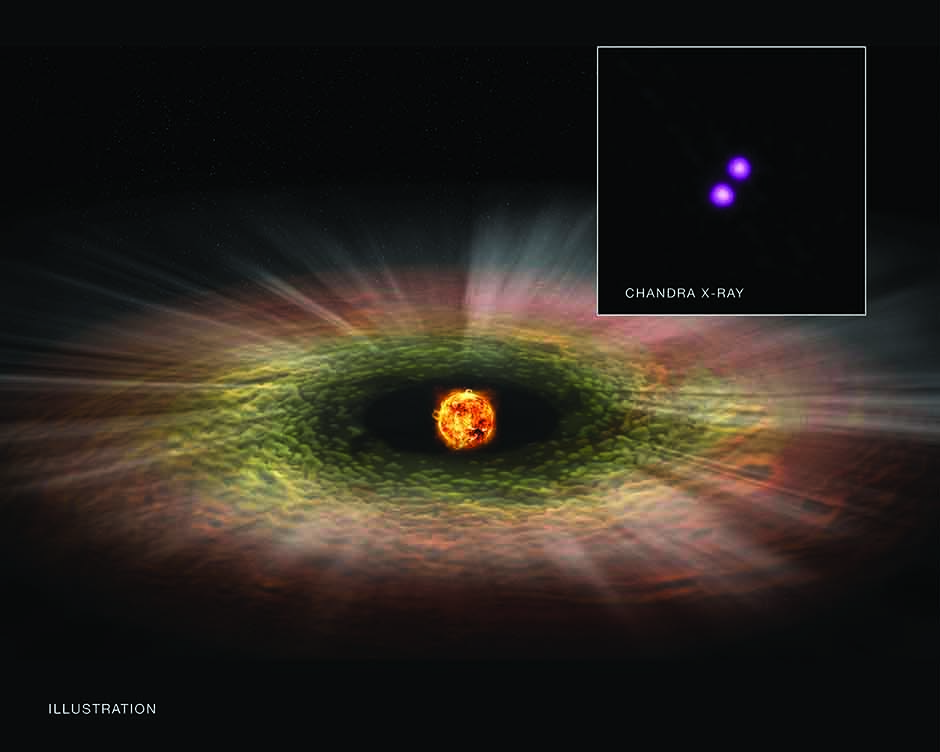

| クラゲ星雲は何が生まれたのか?クラゲ星雲(正式名称:IC 443)は、地球から約5,000光年離れたところにある超新星残骸です。天文学者たちは、その残骸を作った爆発から、回転する中性子星(パルサー)を探してきましたチャンドラの新たな観測では、クラゲ星雲の南端にパルサーが発見された可能性が高い。X線データは、このパルサーの構造と特性に関する新しい詳細も提供します。 |

| |

| |

| 上図 出典:click |

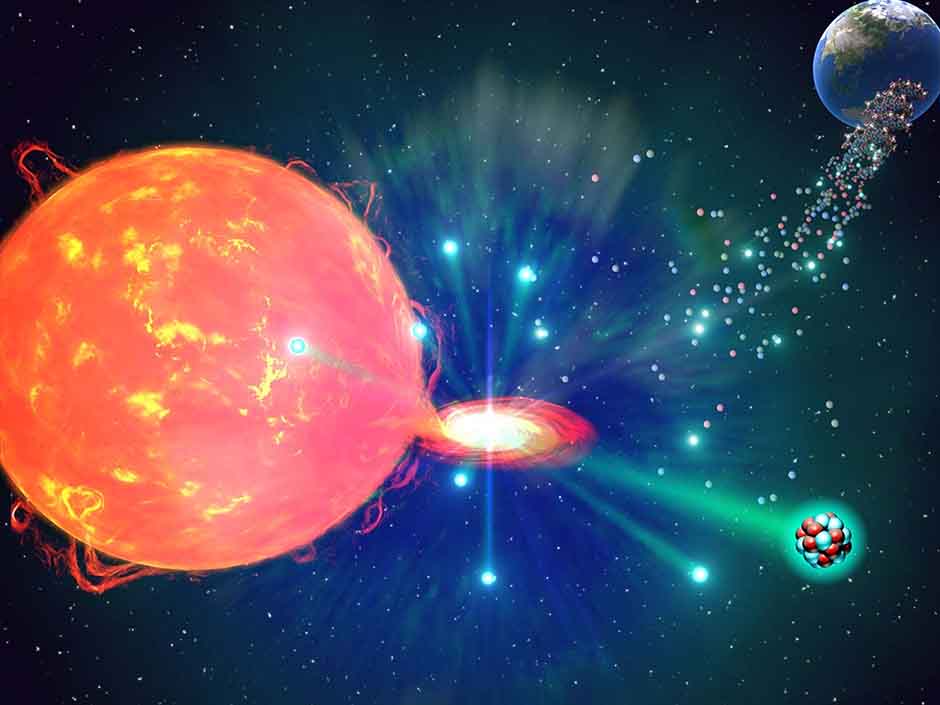

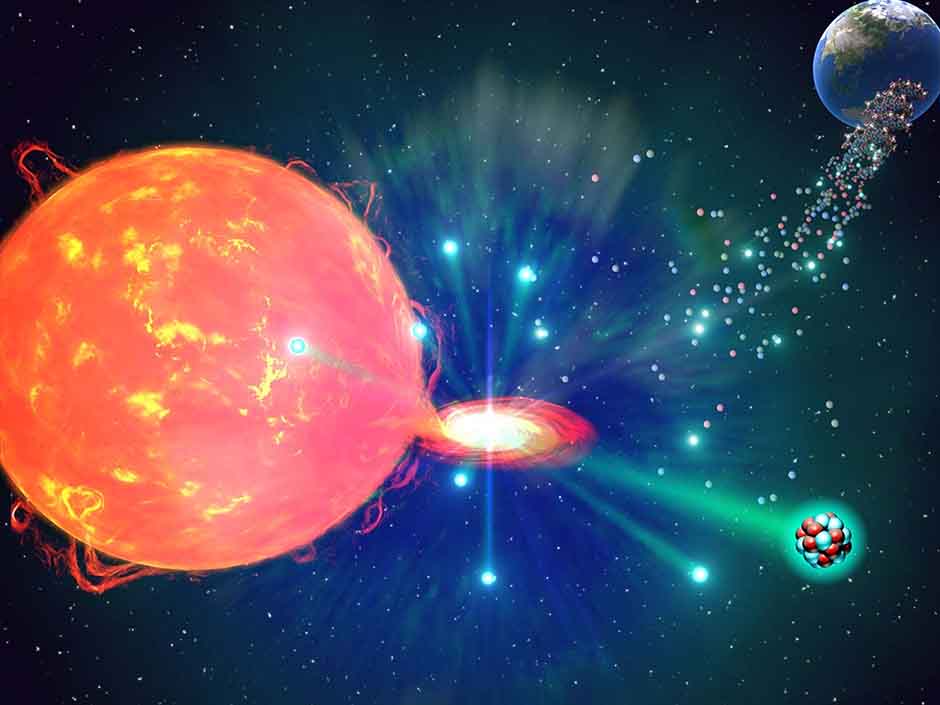

| リンは新星爆発が生み出した必須元素の起源に迫る地球型生命に必須な元素の一つであるリンが、太陽系が誕生する前の時期に多かったタイプの新星爆発から生み出された可能性が、指摘されました。地球での生命誕生の謎を解く鍵となることが期待されます。 |

| |

| 下図 出典:click |

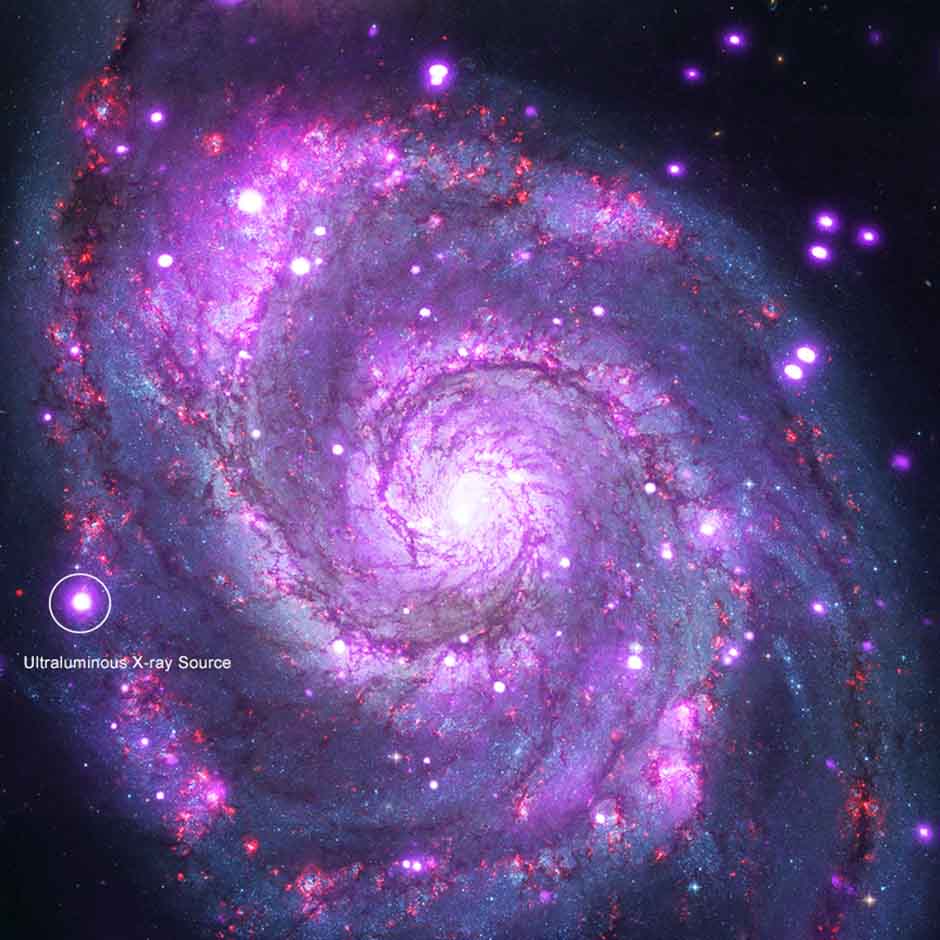

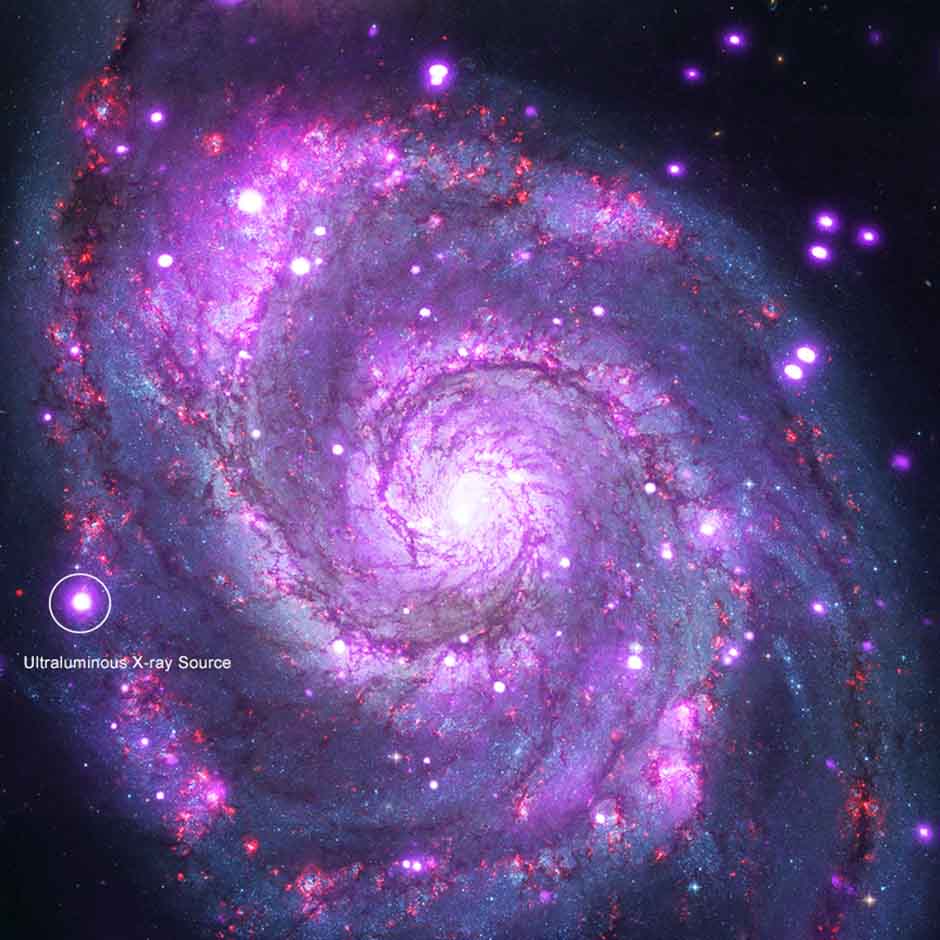

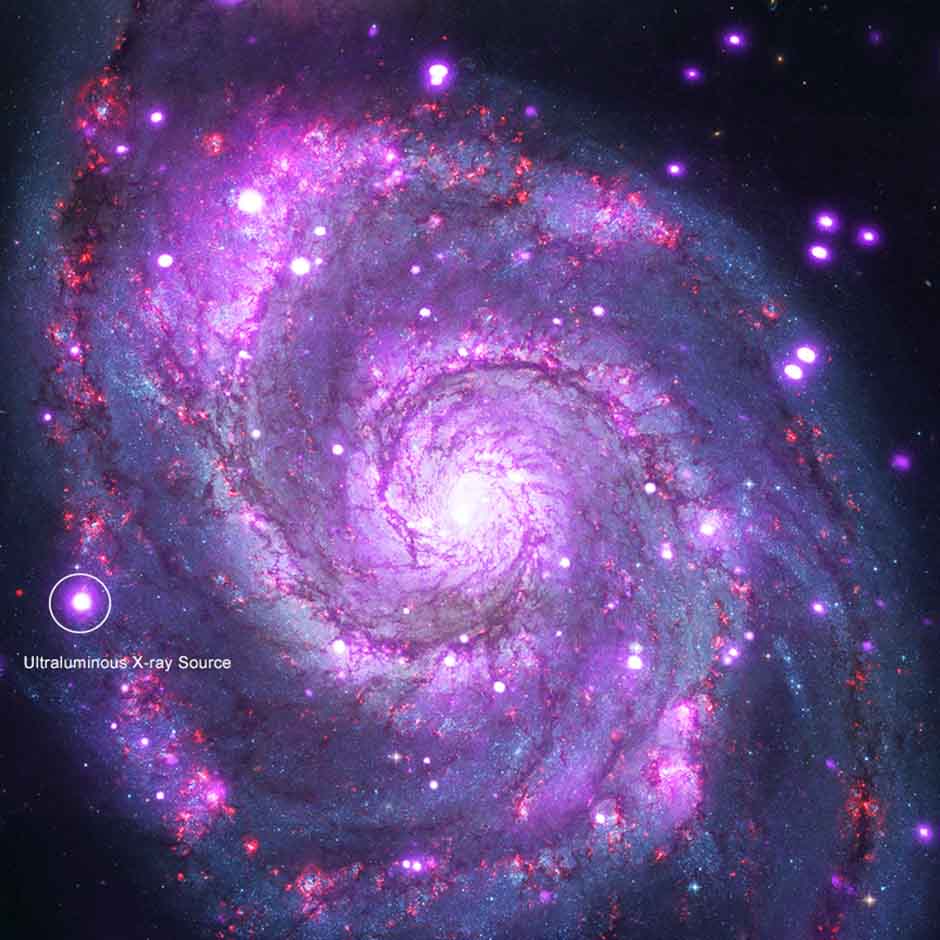

| M51:チャンドラがX線で輝く銀河を捉える。M51の新しいチャンドラ画像には、約100万秒の観測時間が含まれています。このデータから、「渦巻き銀河」と呼ばれる銀河の中に何百もの点状のX線源があることが明らかになりました。これらの点源のほとんどは、太陽のような恒星の周りを回る中性子星またはブラックホールのいずれかを持つX線連星系です。 |

| |

| 上図 出典:click |

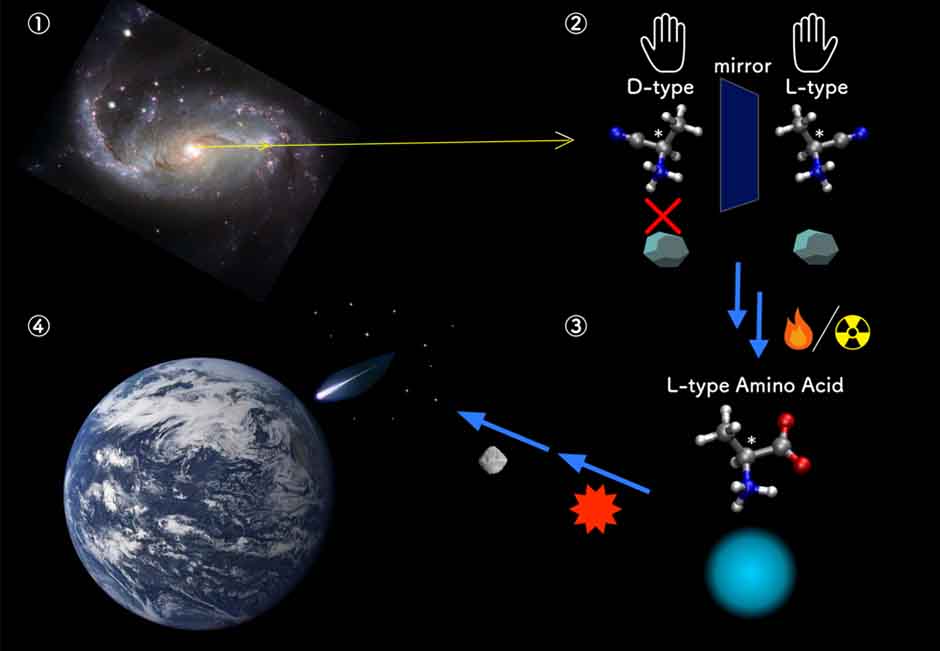

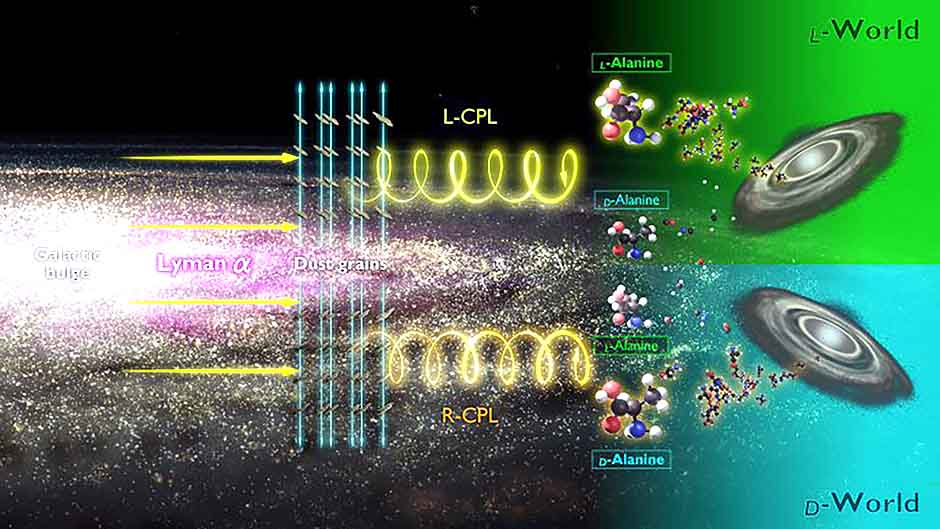

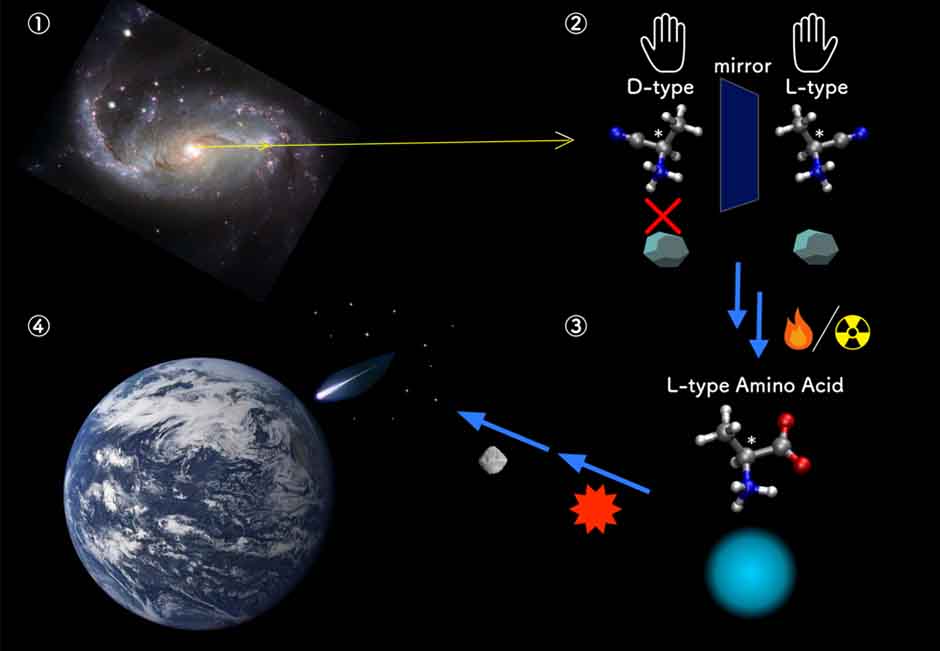

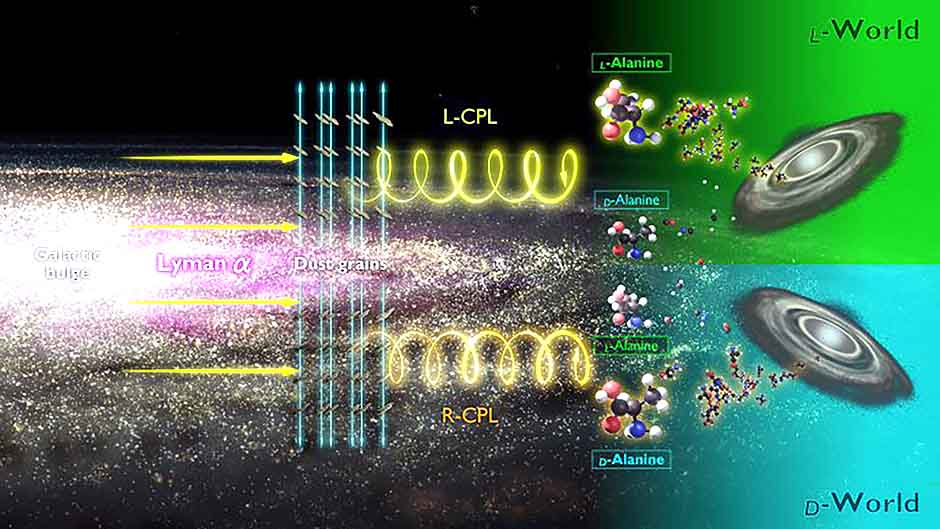

| 地球外での L体アミノ酸過剰生成機構概略図銀河中心から円偏光化されたライマンアルファ線(図①、黄色線)が放射されることで、ダスト粒子上のアミノ酸前駆体(アミノニトリル)は選択的光分解反応を起こし、D体に比べてL体が増加する(図②、*はキラル中心の炭素原子)。ダスト粒子が集積し、小惑星となり温度が上昇すると、アミノニトリル前駆体はキラリティを保ったままアミノ酸に加水分解される(図③)。小惑星間の衝突により、軌道が変わり、地球に落下した小天体(隕石)中にアミノ酸が保存されていることで、原始地球にL体過剰のアミノ酸がもたらされる(図④。 |

| |

| 下図 出典:click |

| 国立天文台のニュース 新潟大学の下西 隆(しもにし たかし)研究准教授を中心とする研究チームアルマ望遠鏡による観測から、天の川銀河(銀河系)の中心から約6.2万光年の距離にある星形成領域最も外側の領域にこれまで知られていなかった原始星(赤ちゃん星)が発見されました。 |

| |

| |

| 上図 出典:clikc |

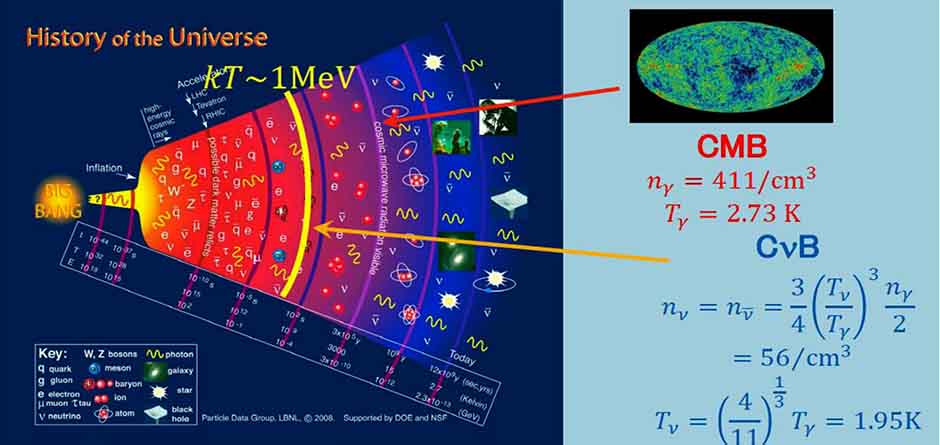

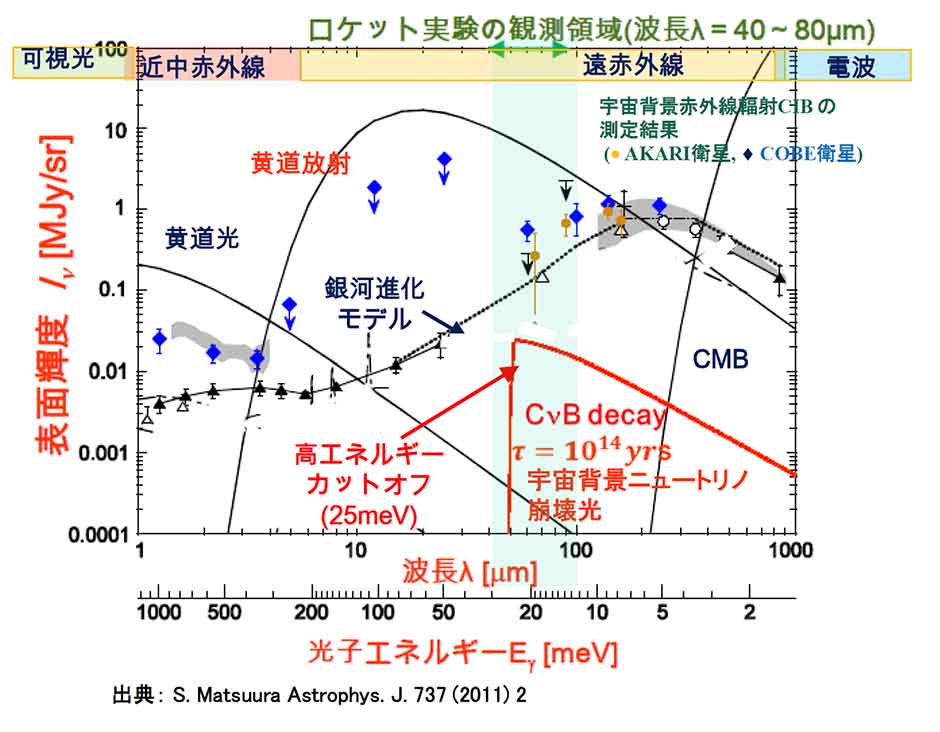

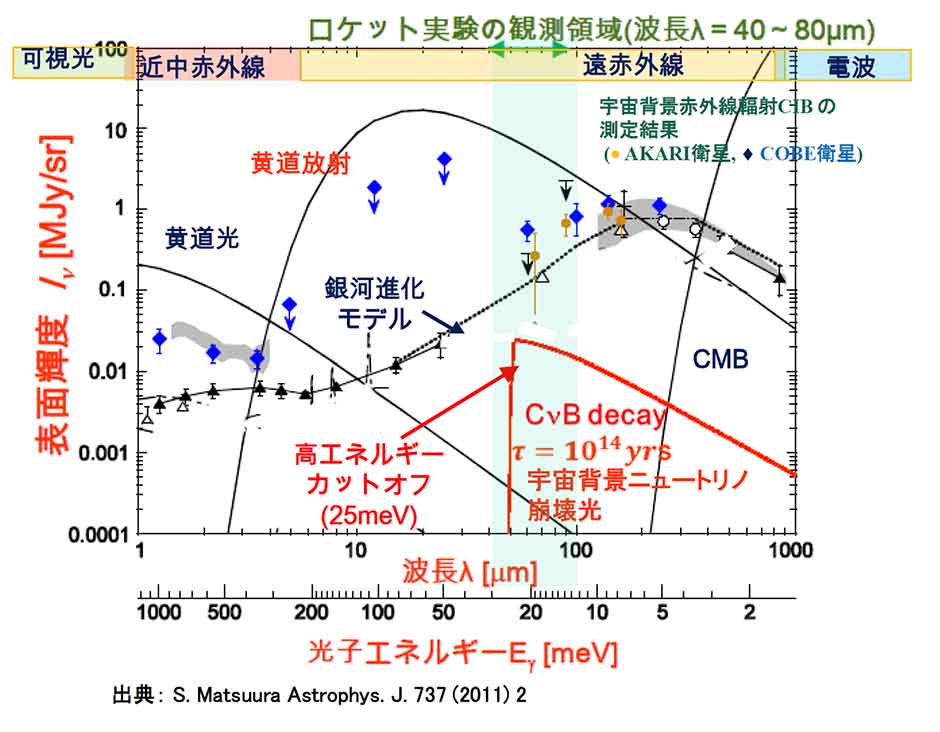

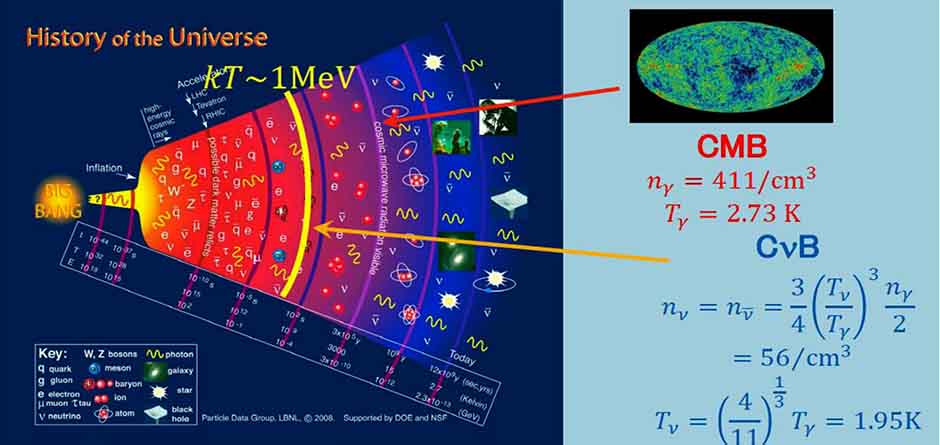

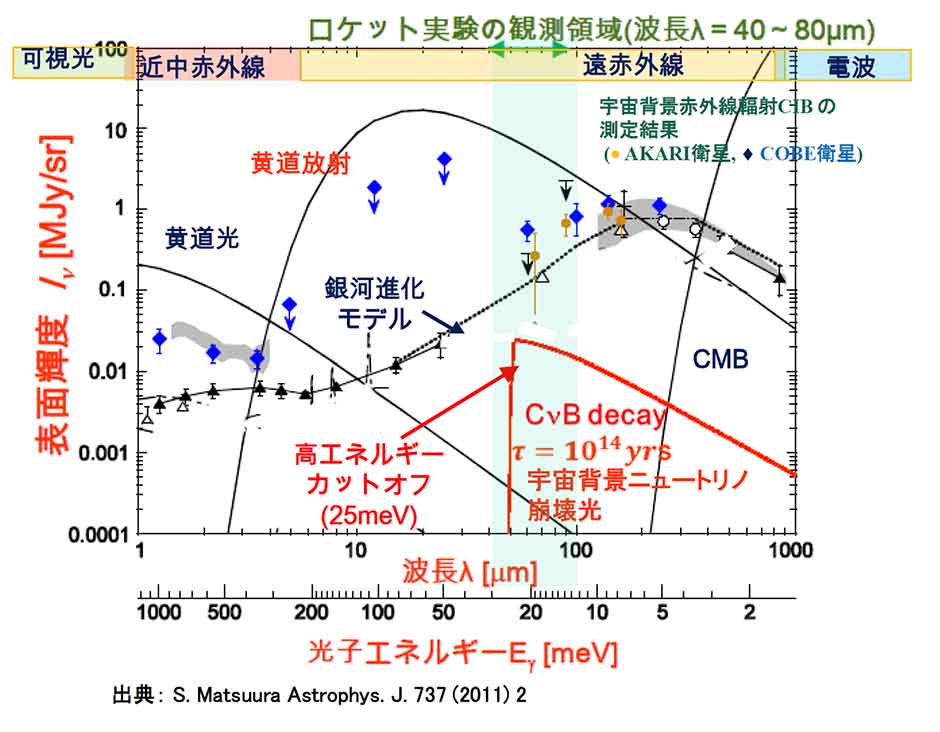

| COBAND実験は,宇宙背景放射と同様に宇宙初期に生成され,宇宙空間に一様に存在すると予言されている「宇宙背景ニュートリノ」の崩壊探索を行う。標準宇宙理論では,宇宙背景ニュートリノは図1の宇宙図に示されるように,ビッグバンの1秒後に自由になり,現在の宇宙空間に1.9Kの温度で一様に1cm3あたり110個存在する。 |

| |

| 下図 出典:clikc |

| |

| 上図 出典:click |

| M51のULX:何百万もの太陽の光で輝く。天文学者たちは、チャンドラのデータを用いて、超高光度X線源(ULX)に中性子星が含まれていることを突き止めた。 |

| |

| 下図 出典:click |

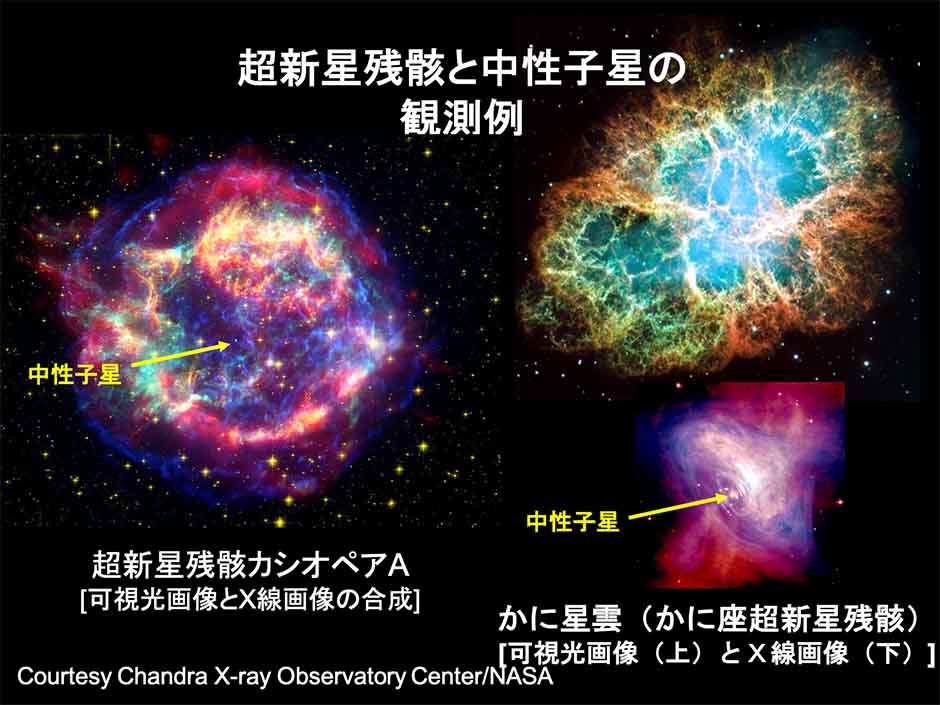

| 中性子星の謎と原子核物理学 核物理懇談会ホームページ |

| |

|

|

| 下図 出典:click |

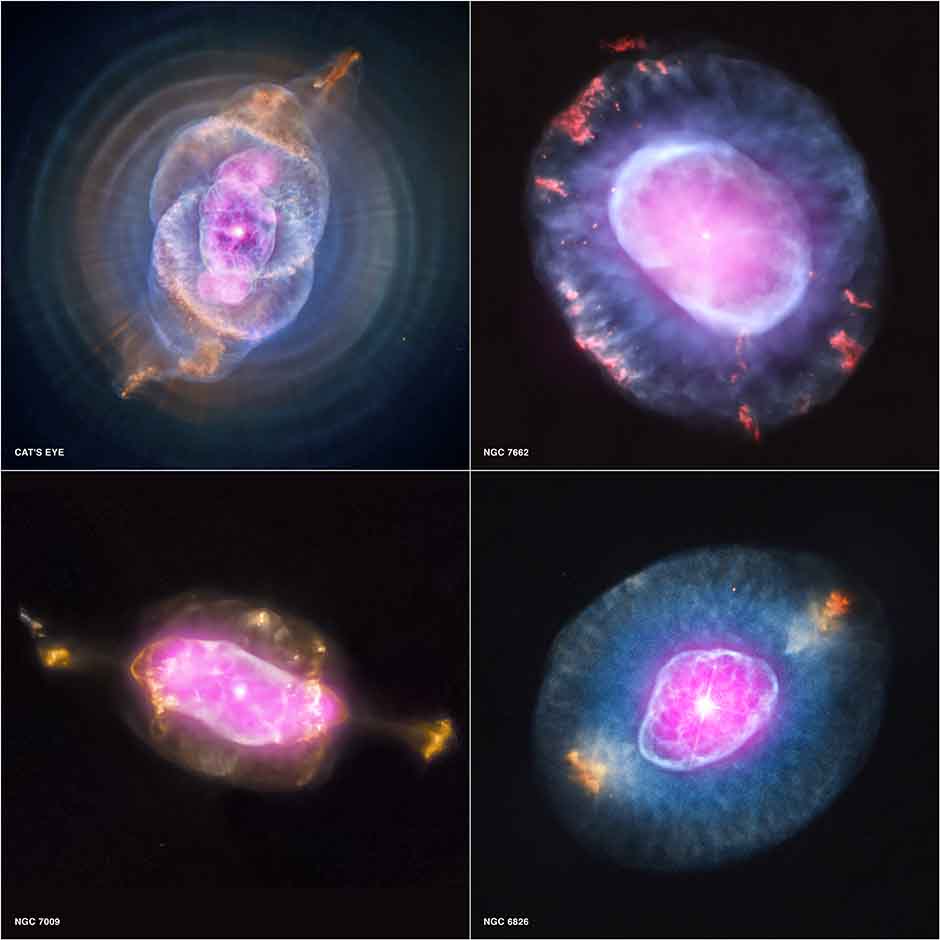

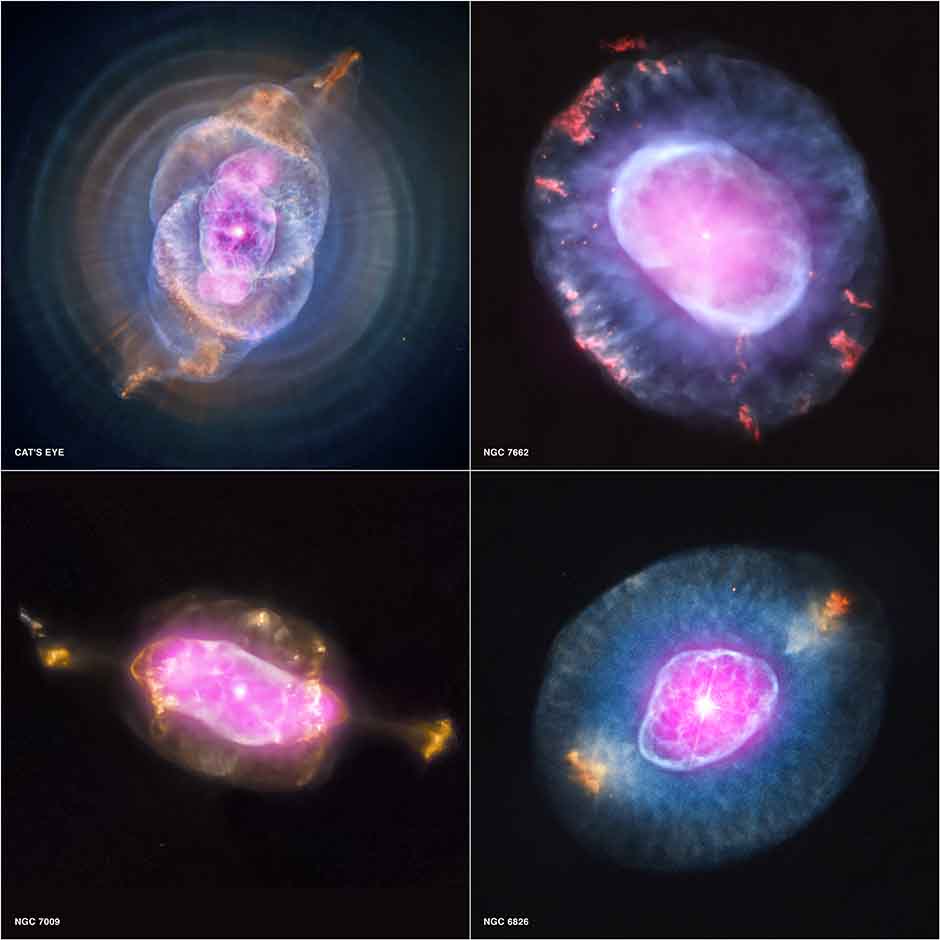

NGC 6543:惑星状星雲ギャラリー惑星状星雲太陽のような恒星が赤色巨星になり、その外層を脱ぎ捨てたときに生じます。チャンドラ星で見られる拡散X線放射は、恒星の高温の残骸からの風が放出された大気と衝突する衝撃波によって引き起こされます。

|

| |

| 上図/下図 出典:click |

| 明るく輝く 太陽のコロナループ 米国航空宇宙局(NASA)の太陽観測衛星(SDO)が撮影した太陽の極紫外線画像。色は、異なる光の波長を識別するためにNASAによって付けられている。磁気活動の活発な領域の間に発生するコロナ・ループ(環状のガスの流れ)は明るく輝き、磁場に浮かぶフィラメント(プラズマの塊)は温度が低くい。 |

| |

| |

| 上図 出典:click |

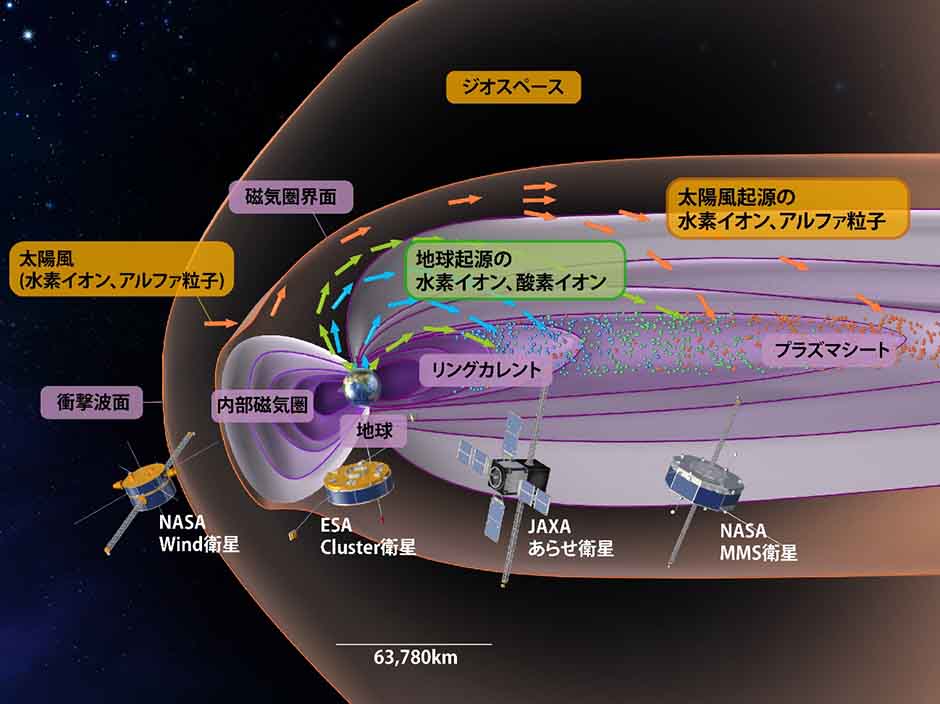

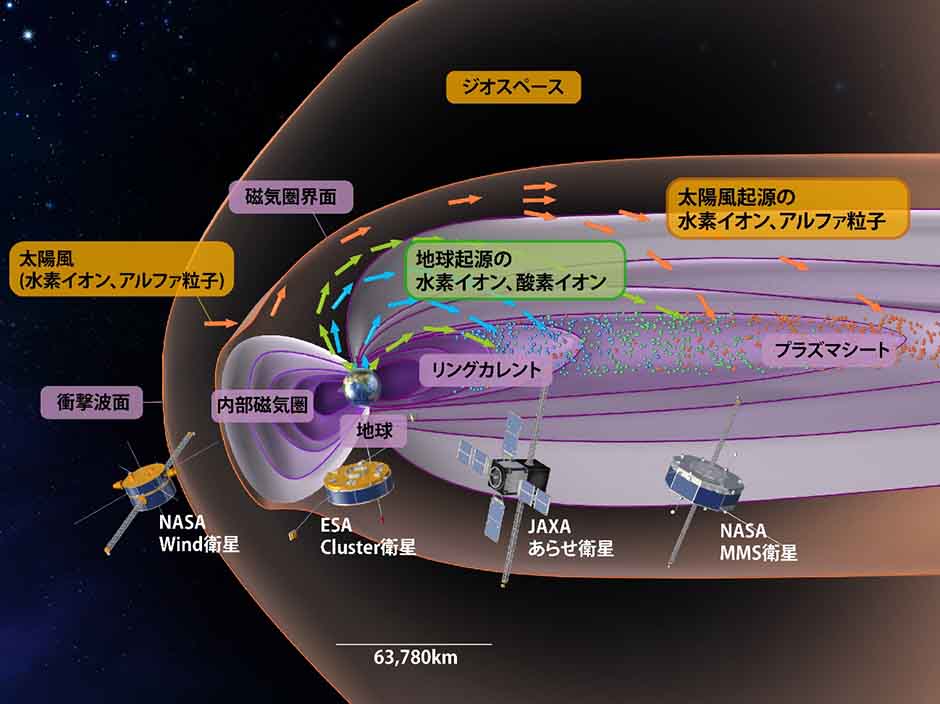

| 宇宙嵐の発達時には地球起源のプラズマが内部磁気圏の主成分となっている宇宙嵐の進展に伴い、ジオスペースに流入するプラズマの起源が太陽風から電離圏に切り替わることを観測。 |

| |

| 下図 出典:click |

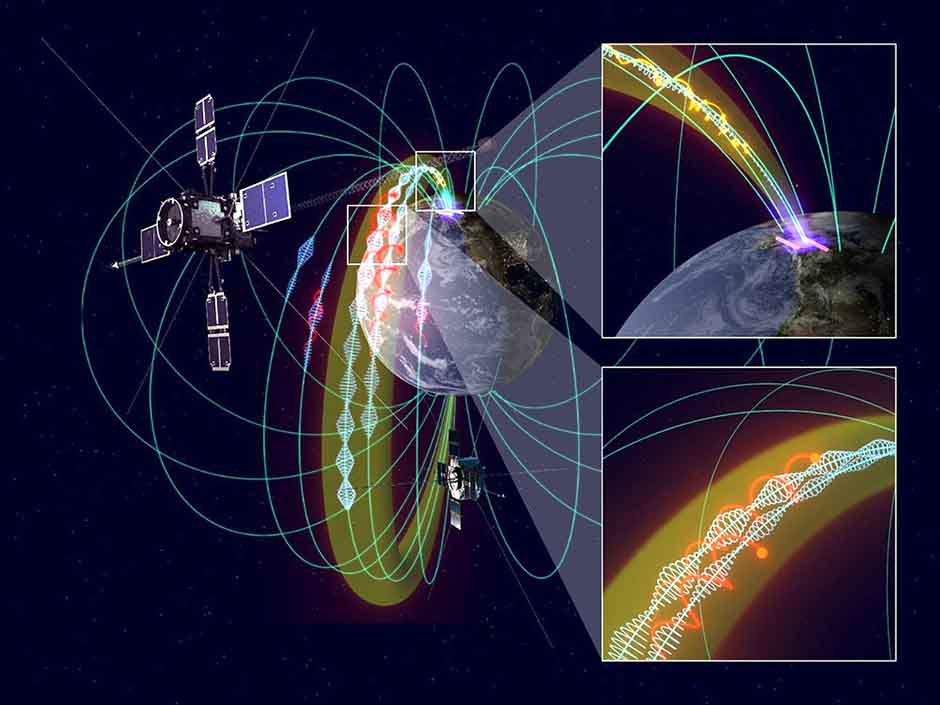

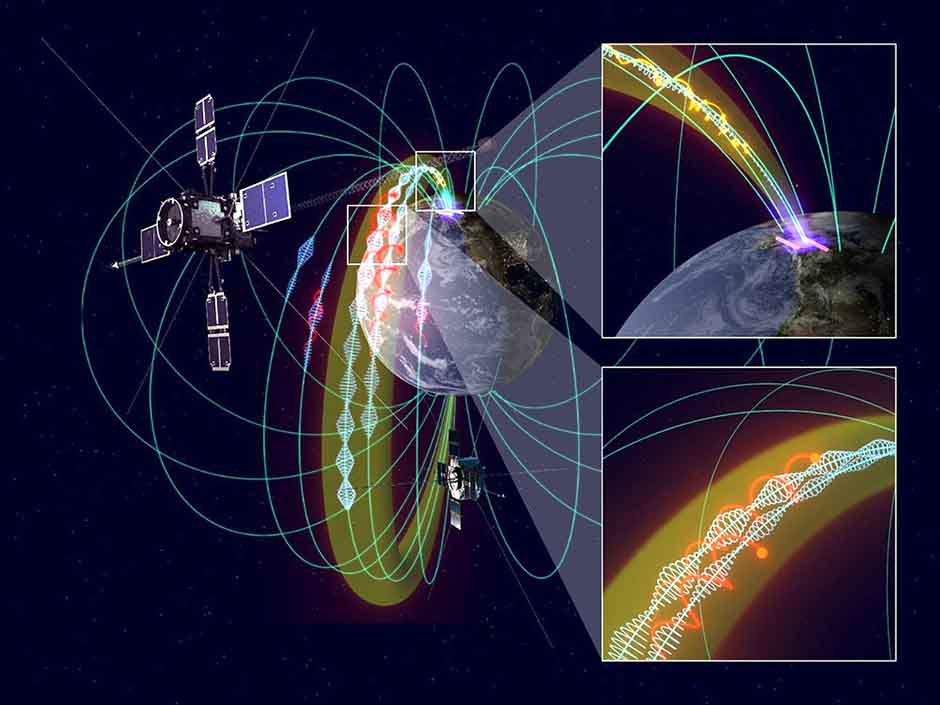

| 国際連携観測で宇宙の電磁波が地上に伝る“通り道”を可視化に成功 ー松田 昇也・金沢大学理工研究域ー |

| |

| |

| 上図 出典:click |

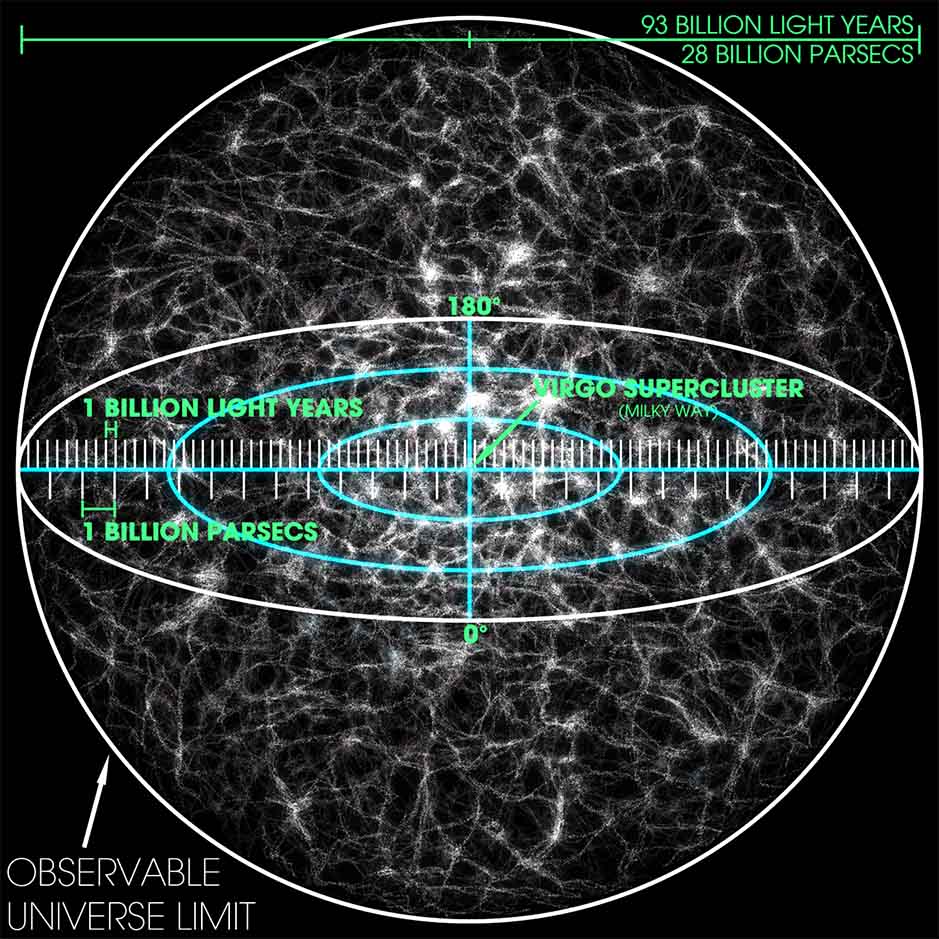

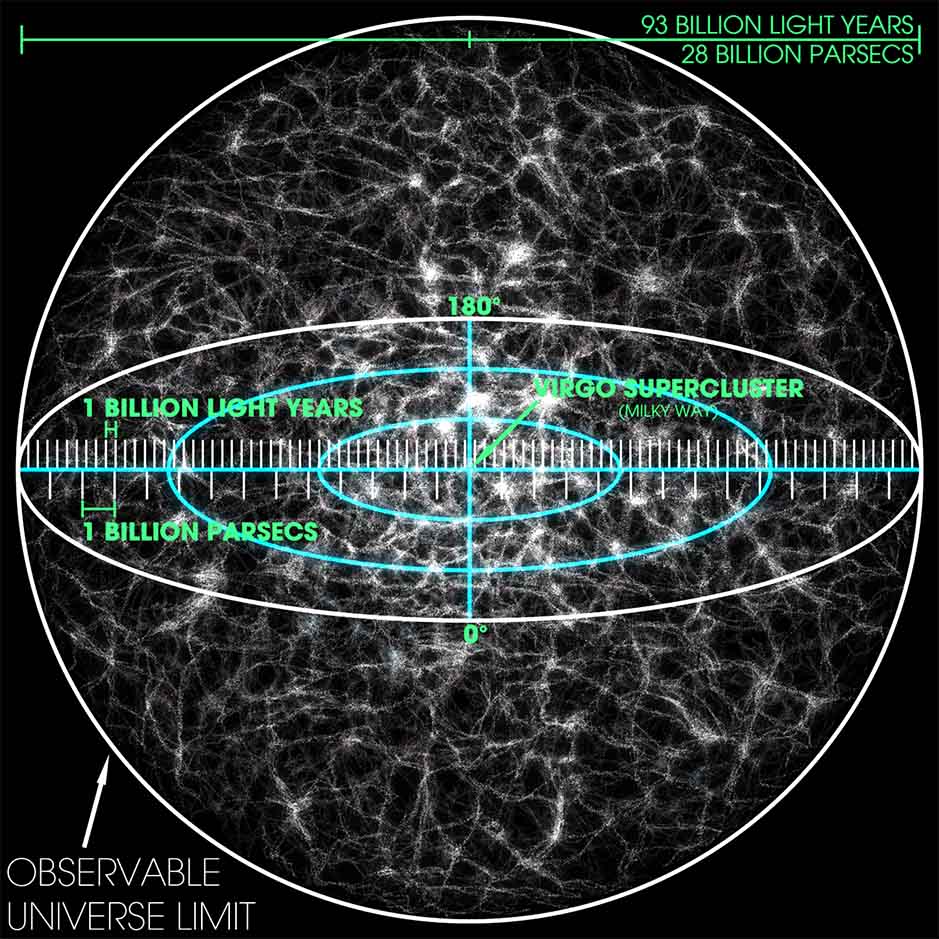

| 地球から観測可能な宇宙の大きさ:地球から「可視」宇宙(宇宙光の地平面)の端までの共動距離はあらゆる方向に約14ギガパーセク(465億光年)である。これによって、観測可能な宇宙の共動半径の下限が明確になる。可視宇宙は観測可能な宇宙よりやや小さいと考えられる。 |

| |

| 下図 出典:click |

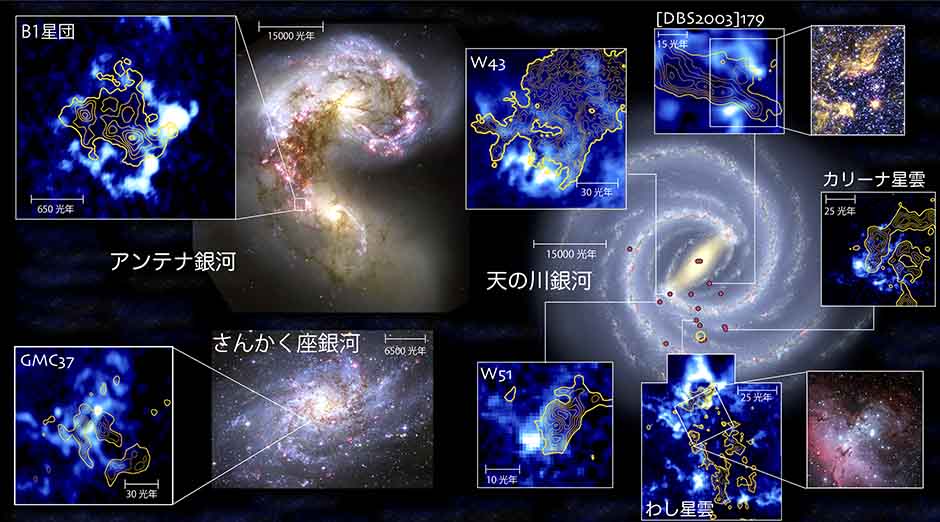

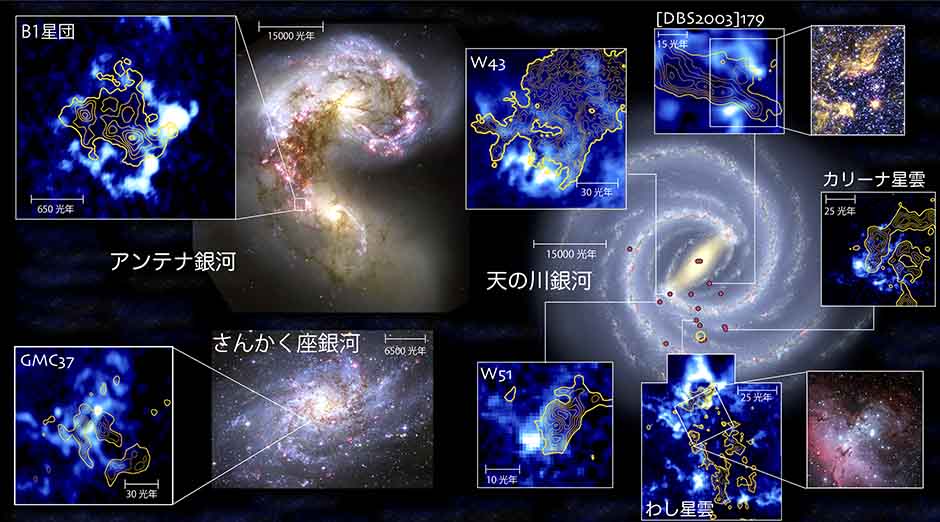

| 星は一人では生まれない?ガス雲衝突から始まる星団誕生の理解が進む 国立天文台星は、宇宙空間に漂うガス雲が自らの重力で収縮して形成されます。星にはさまざまな質量のものがありますが、特に大質量星は多くの星々とともに、巨大な星団の中で形成されることが知られています。 |

| |

| 上図 出典:click |

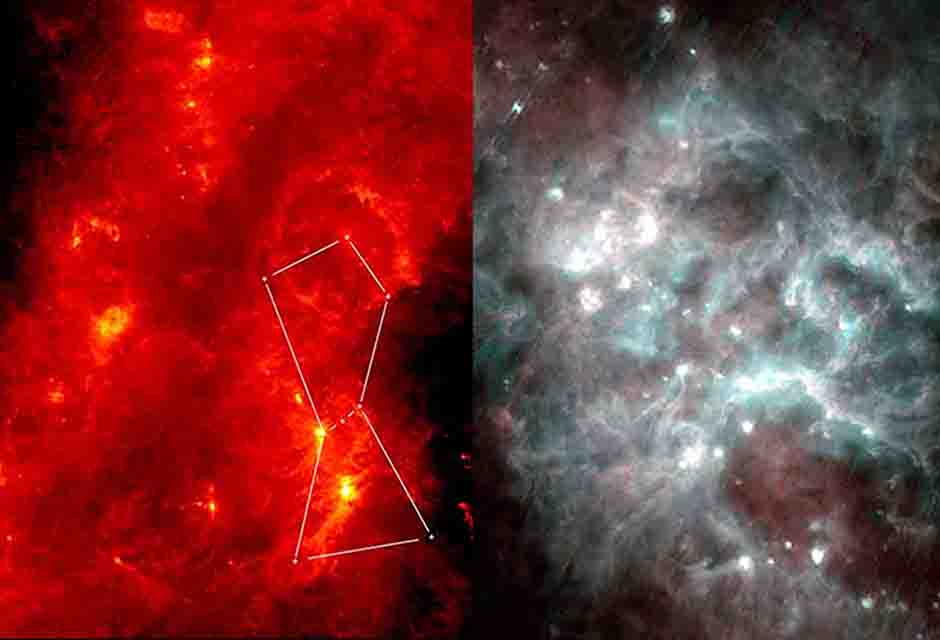

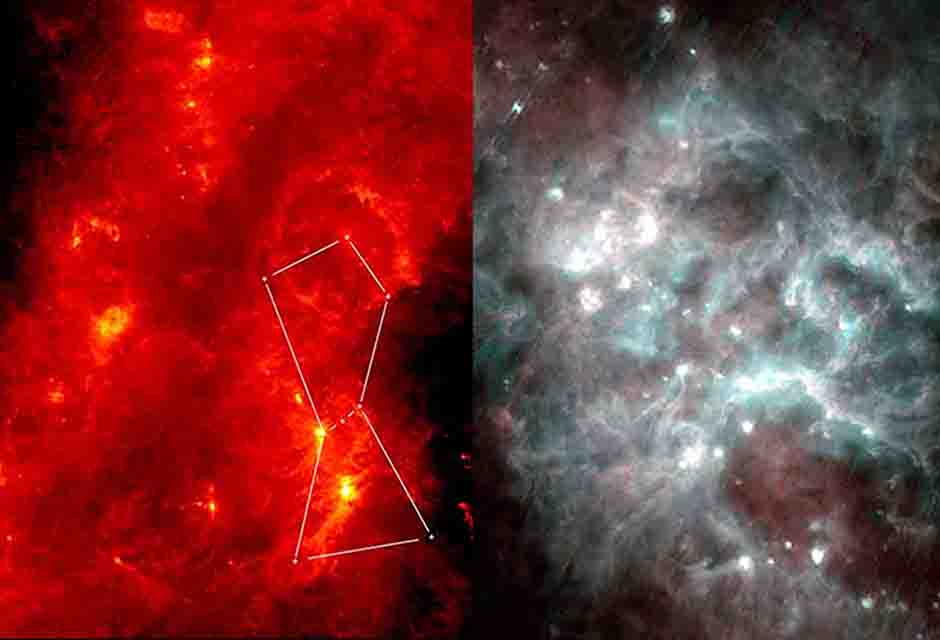

| 果てしない宇宙の謎にせまる 宇宙航空研究開発機構(JAXA) 星が誕生する現場を明らかに 「あかり」は星が生まれる現場をとらえました。 |

| |

| |

| 上図 出典:click |

| 生命の起源となったアミノ酸は、宇宙から隕石に乗ってやってきたのか?生命の発展をもたらしたアミノ酸は地球上で誕生したのか、それとも遠い宇宙で生まれて隕石に乗ってやって来たのか。宇宙にある小惑星の破片や地上にある細胞エネルギーをつくる遺伝子の設計図を調べことが、解明のヒントになるかもしれない。 |

| |

| 下図 |

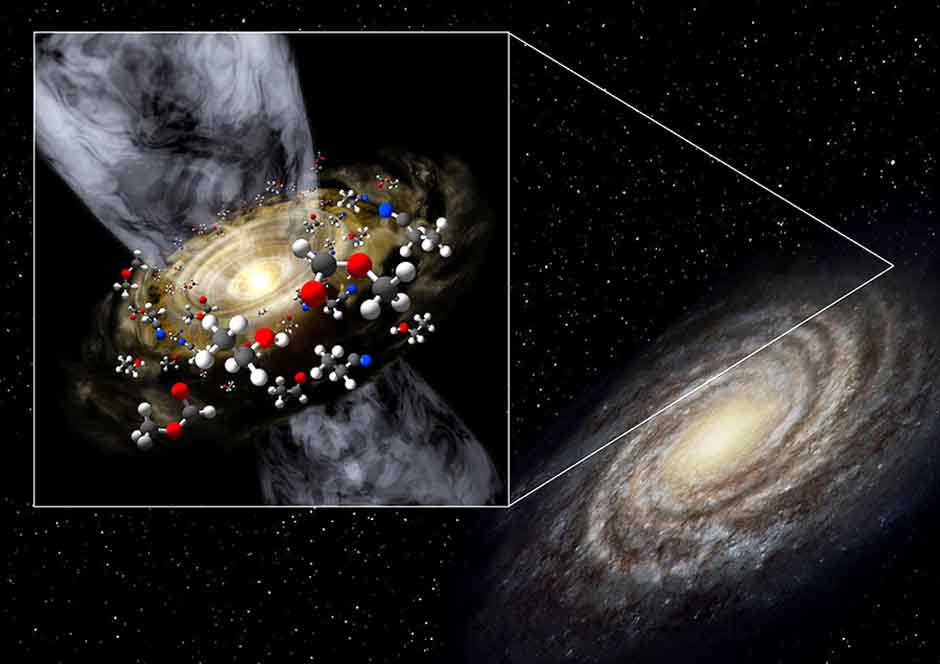

| 宇宙の生命素材物質の形成過程を解明 他の惑星系にも生命が存在する期待が高まる 国立天文台 野辺山観測所国立天文台天文データセンターの大石雅寿センター長を中心とする研究チームは、生命に必須なアミノ酸であるグリシンの前段階物質と考えられるメチルアミンを、国立天文台野辺山観測所の45m大型電波望遠鏡によって複数の星形成領域において検出することに成功しました。 |

| |

| |

| 上図 出典:click |

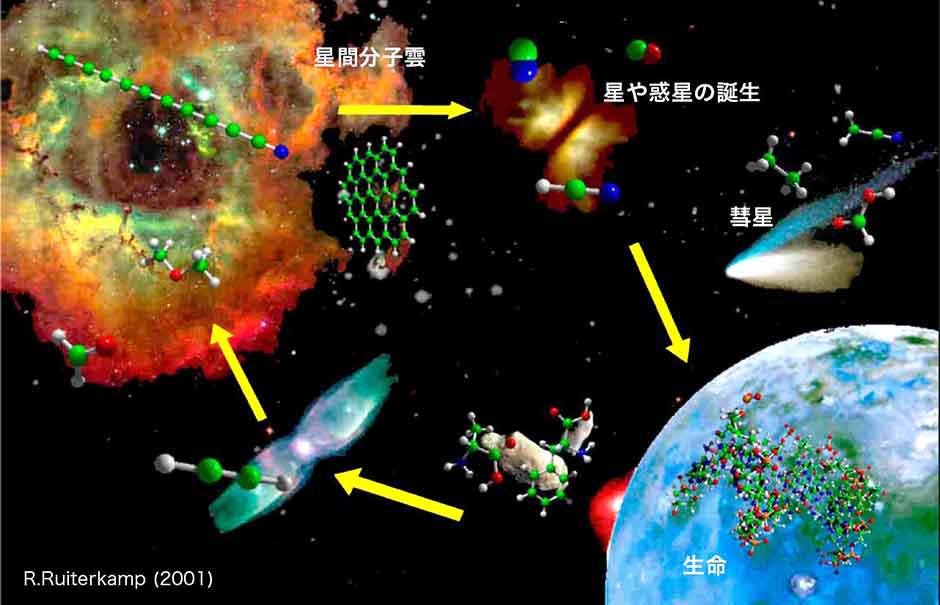

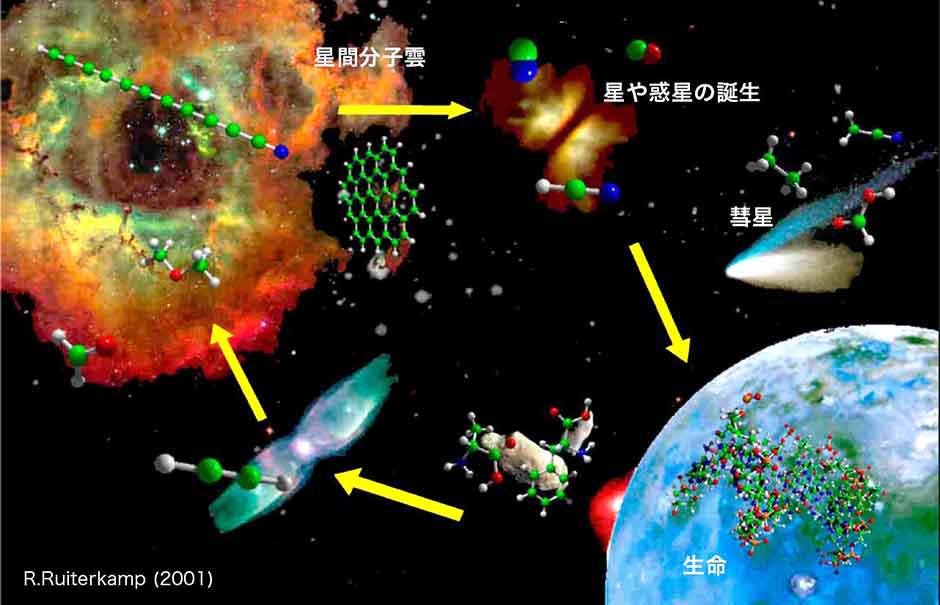

| 星間分子雲中の物質が収縮することにより星とその周囲に惑星が誕生します。生命発生に関する仮説として、分子雲中に含まれていた生命材料物質の一部は彗星や隕石によって運搬されて惑星に積もり、さらに複雑な化学進化を経て最初の生命に至ったという考えが唱えられています。 |

| |

| 下図 出典:click |

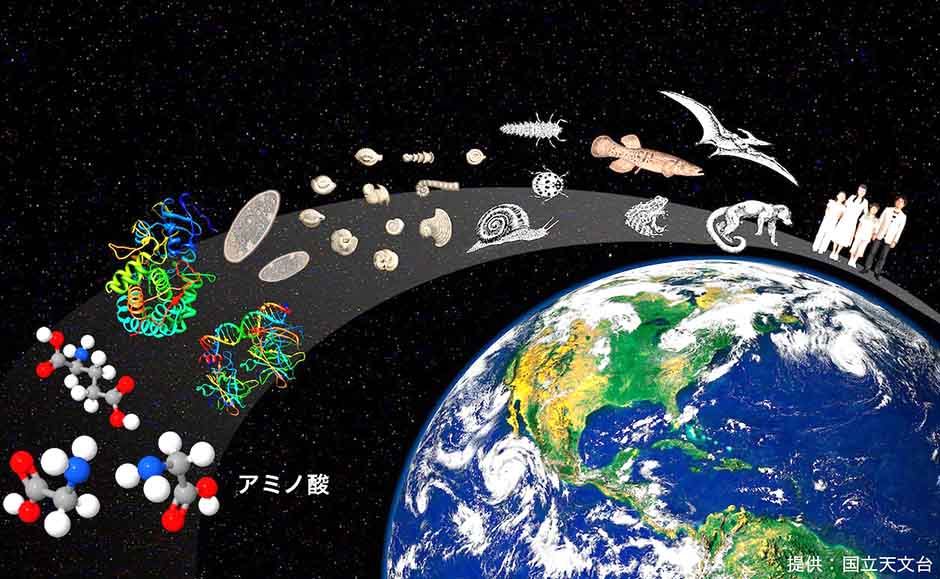

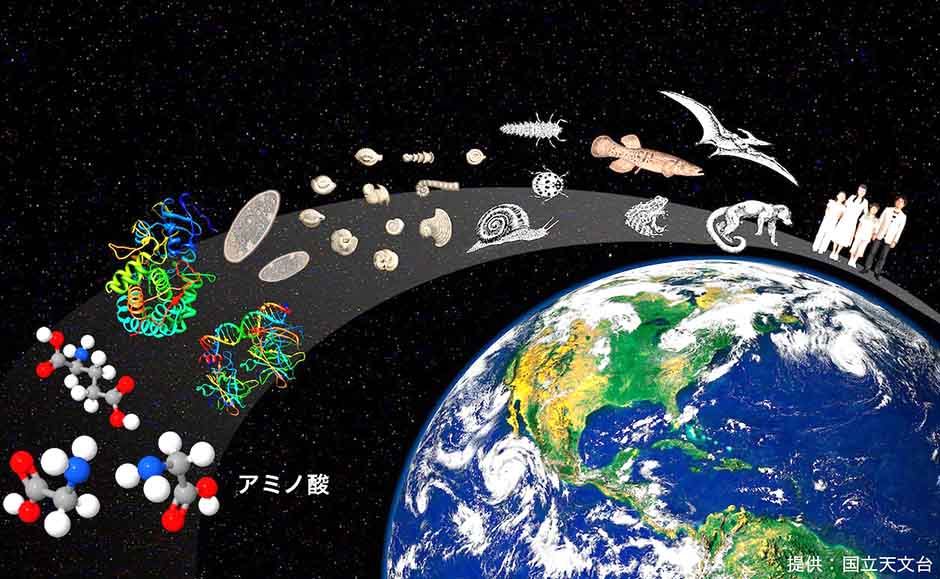

| 宇宙の生命素材物質(アミノ酸やその前段階物質等)から、タンパク質やDNA、単細胞生物、多細胞生物を経て私達(ヒト)までが繋がっていることをイメージした図。 |

| |

| |

| 下図 出典:click |

| [ウェブリリース]天の川銀河の初期にライマンα照射によって生成されるアミノ酸ホモキラリティー地球上の生命が非生物から誕生する過程は謎に包まれたままです。これらの謎の1つは、地球上のあらゆる生命体を特徴づけるホモキラリティです。 |

| |

| |

| 下図 出典:click |

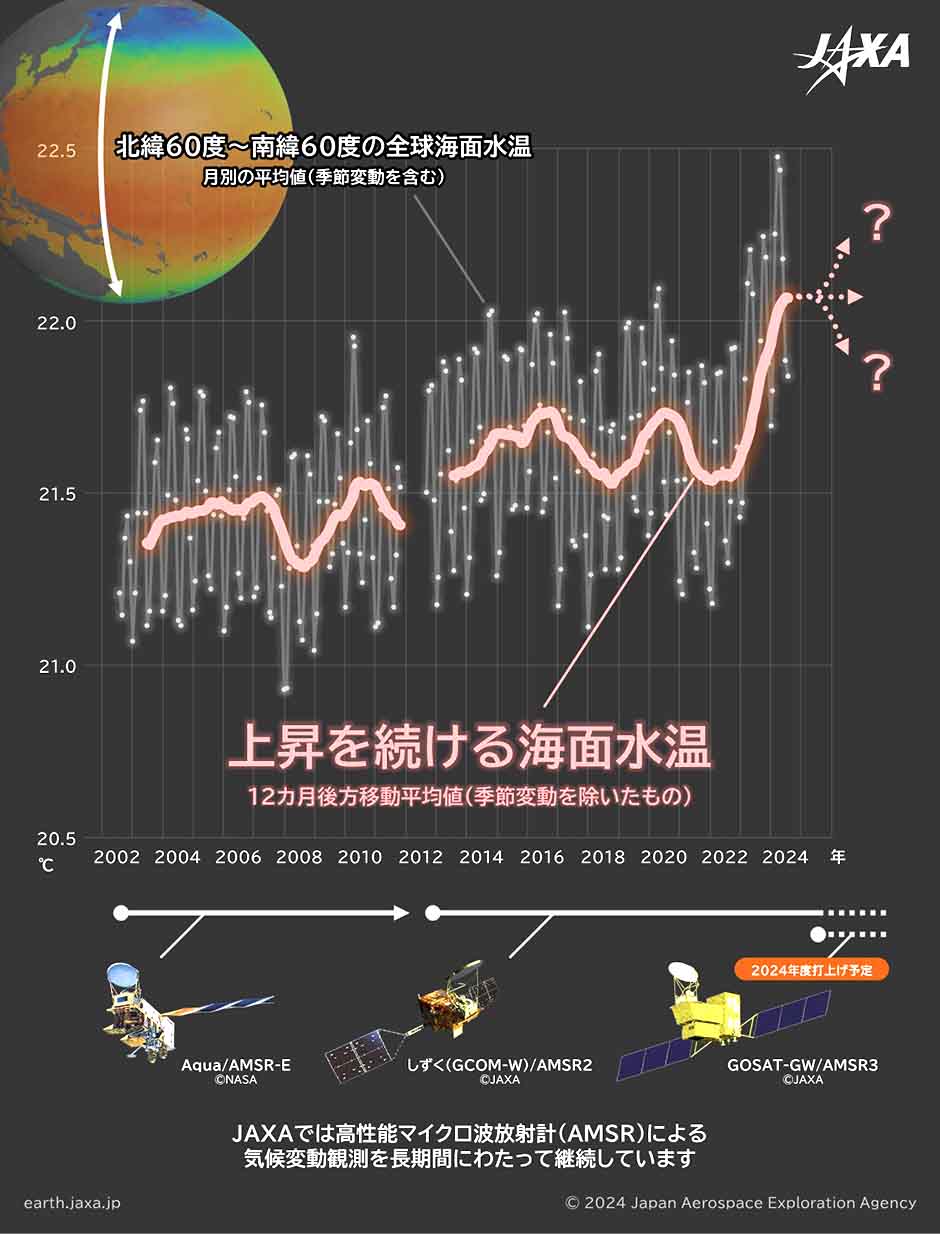

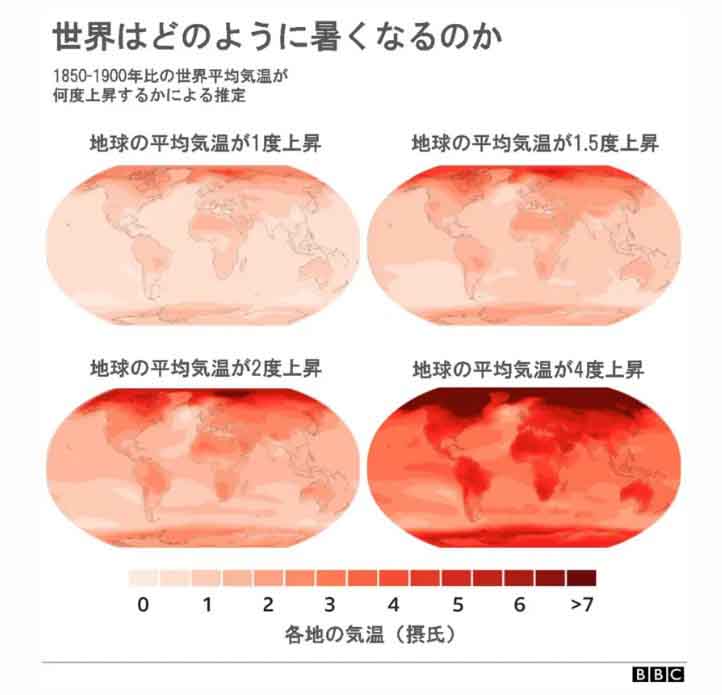

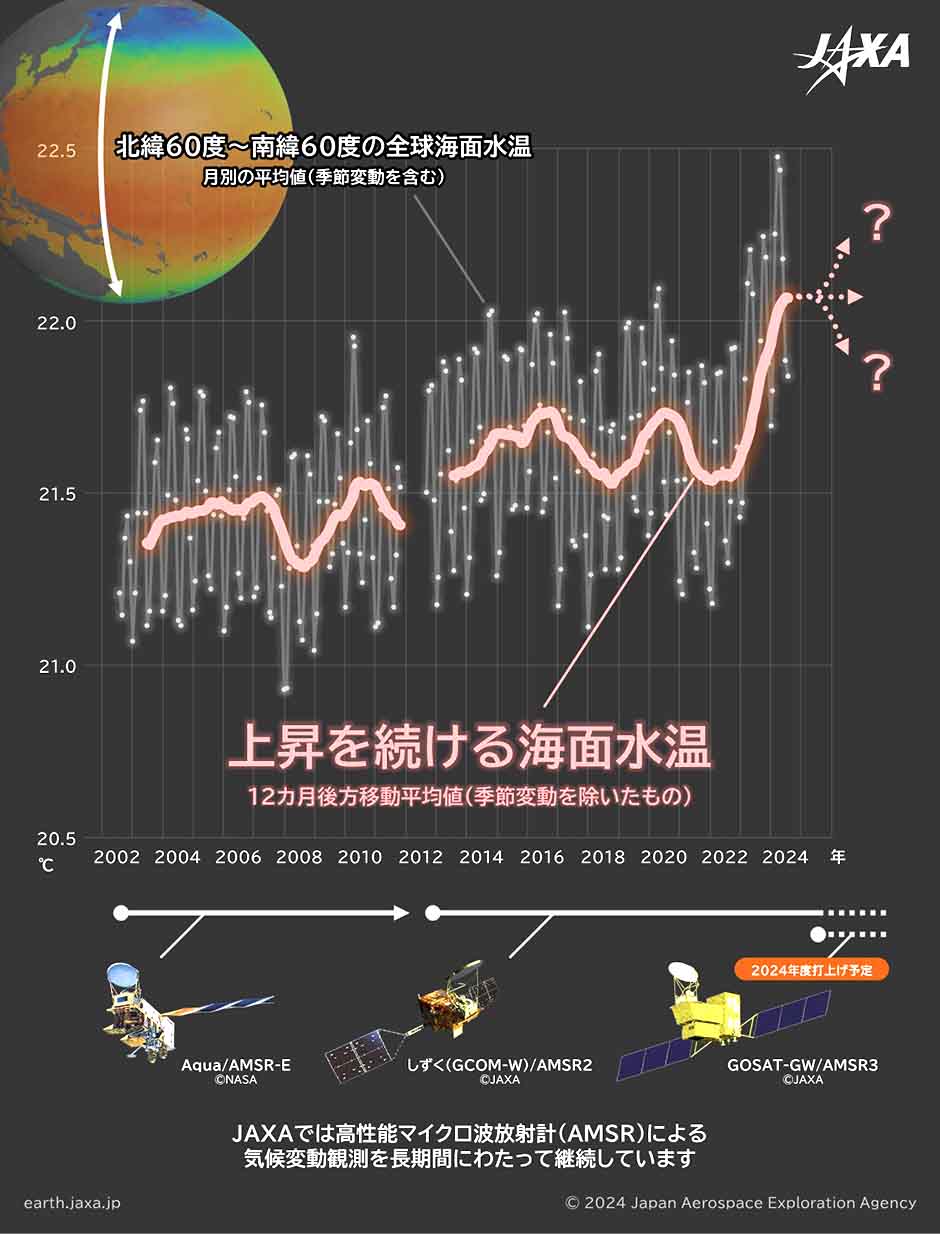

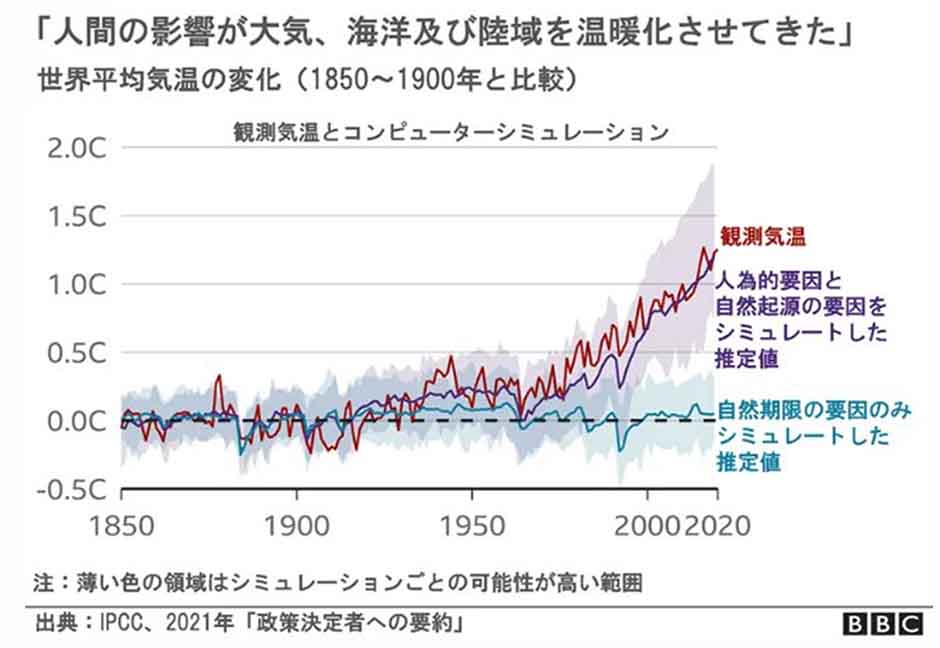

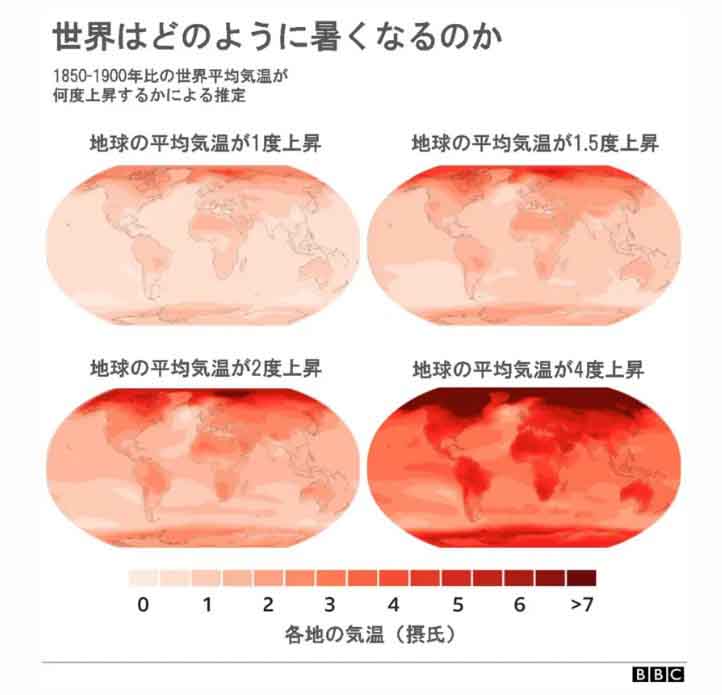

| 宇宙船地球号の危機地球全体の海の温度が上昇し続けています。JAXAが20年以上にわたって観測してきた海面水温の変化を公開します。1年ごとの周期的な季節変化に加えて、エルニーニョ・南方振動(ENSO)などに関連した数年周期の変化も見られますが、全体的には地球温暖化による上昇傾向が続いています。 |

| |

| |

| 下図 出典:click |

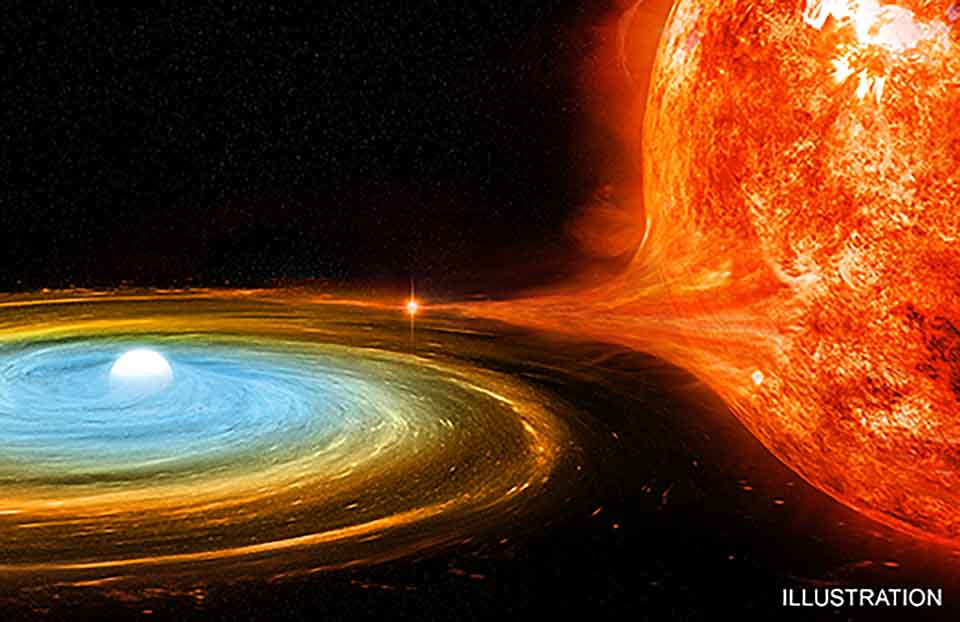

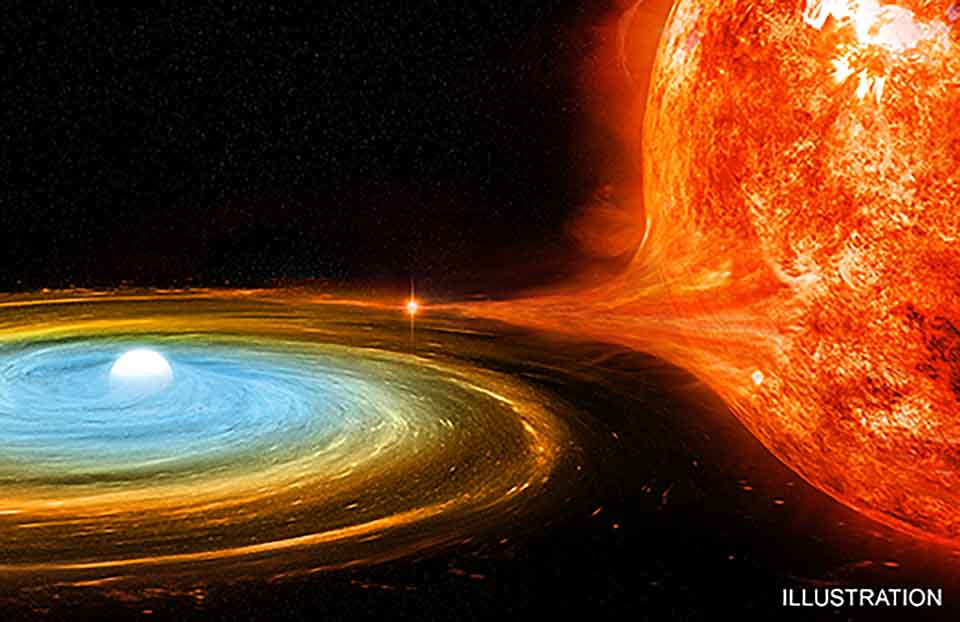

| 二重のトラブル:白色矮星が天文学者を驚かせる最も急速に成長する白色矮星は、NASAのチャンドラX線天文台や他の望遠鏡のデータを使って発見された可能性がある。太陽のような恒星は、核燃料がなくなると、小さくなって暗くなり、「白色矮星」になります。 |

| |

| |

| 下図 出典:click |

| 太陽よりも質量の小さい若い星は周囲の惑星形成円盤を強力なX線で吹き飛ばすことができます科学者は、そのような恒星の周りの太陽系外惑星を探すことがよくありますが、それは、太陽系外惑星が検出しやすい性質を持っているからです。この結果は、惑星形成円盤の星形成過程や生存率に関する手がかりを明らかにします。 |

| |

| |

|

白岩吉明オフィシャルサイト

|

|

量子物理学ノート:3

|

|

戦争・自然破壊・貧富格差拡大の裏面を背負う現代科学

|

|

宇宙舟地球号

|

| 上図 出典:click |

|

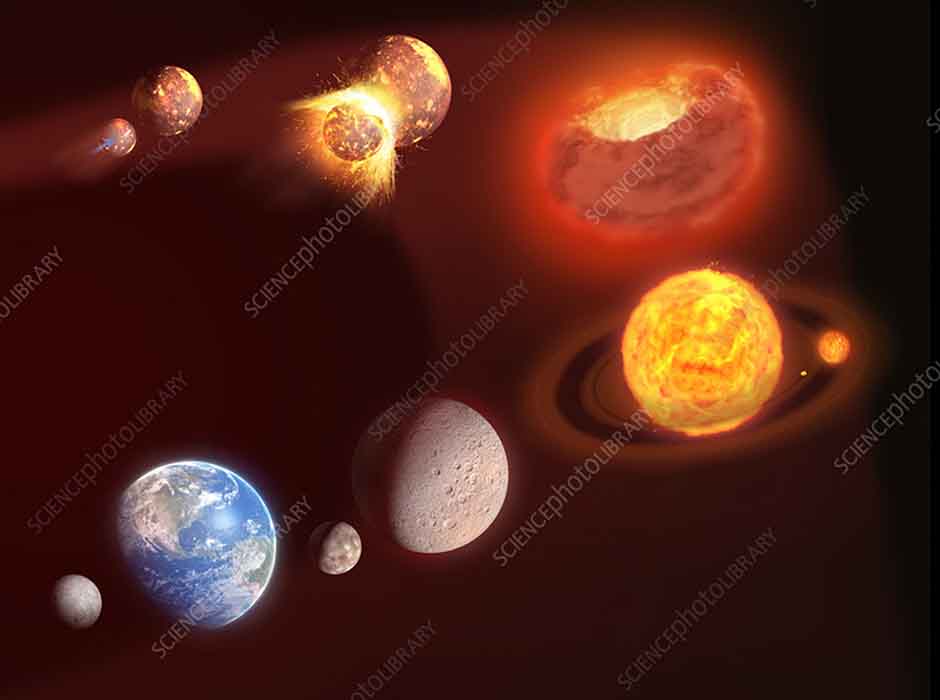

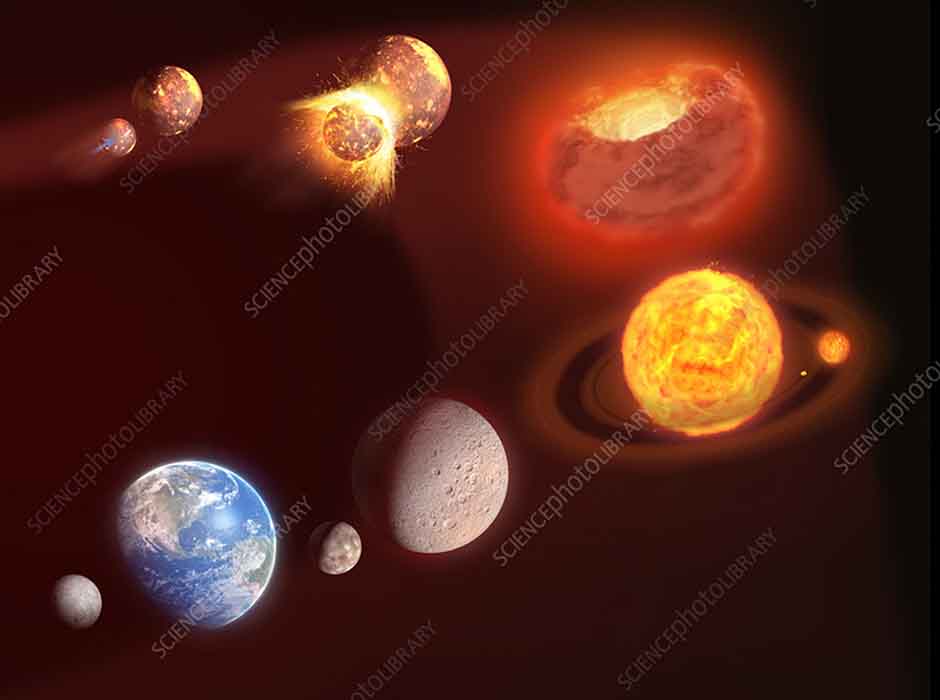

太陽系の形成を表した想像図。太陽系が形成された時間を見積るとざっと,約46億年前の太陽誕生時の、20万年だった――そんな研究結果が米国のローレンス・リバモア国立研究所のGreg Brennecka氏が率いる研究グループによって報告されました。太陽や地球など太陽系の惑星は、ガスや塵からなる大きな雲(分子雲)が潰れることで誕生したと考えられています。

|

| |

| 下図 出典:click |

| 約46億年前に太陽系ができた時に、地球も同時に誕生しました。地球は当初、直径10kmほどで隕石や微惑星が衝突を繰り返し、出来上がったと言われています。球が現在の大きさに成長するまでの時間は1億年程かかったと言われています。その中間の約5000万年後に現在の半分の直径となり火星と同じくらいの大きさになっていました。このとき、核・マントル・マグマオーシャン、原始大気など、現在の地球を作るための基本的な層があったようです。下図は地球誕生時のイメージ図。 |

| |

| |

| 下図 出典:click |

| 過酷な惑星の成長の激動を知らせる、理論的には、地球のような岩石惑星は小さな天体がぶつかり合って成長すると言われています。地球と金星は、おそらく完全に成長する前に、これらの巨大な衝突を約12回受けました。下図:岩石惑星の衝突で地球が成長するイメージ |

| |

| |

| 下図:ジャイアントインパクト仮説のイメージ図 |

| 約45億年前、大変動が起こりました。火星ほどの大きさの原始惑星が地球に激しく衝突し、地球のかなりの部分が宇宙に飛び散りました。物質の一部は地球の地表に落ち、一部は地球の周りの軌道に残り、合体して大きな天体になり、それが地球の生涯の伴侶となり、地球の唯一の天然衛星である月となりました。此のジャイアントインパクト仮説は、月が初期の地球と火星サイズの惑星であるテイアとの衝突の結果として形成されたことを示唆しています。画像:は地球の軸が回転面に対して約23度傾いてます。さらに、その衝撃で地球のコアが溶け、マグマの海が地表に浮かび上がりました。 |

| |

| |

| 下図:地球程と月の進化図 |

|

出典:マーク・ガーリック / サイエンス・フォト・ライブラリー 地球-月系の形成の段階。地球が形成されたのは、火星の約3倍の質量を持つ巨大な原始惑星(テイアと呼ばれることもある)に衝突した時(46億年前)でした。テイアと地球は斜めの衝突によって完全に消滅し、溶けた岩石とガスのドーナツ型の雲を作り出し,この中心が合体して新しい地球が形成され、残った残骸が月を形成しました。下図は変化過程のイメージ図。

|

| |

| |

| 下図 出典:click |

| 初期の地球は都市サイズの小惑星によって爆撃されました。衝突によって生成された巨大な溶岩湖は、溶岩のガス放出によって維持された厚い温室大気の下で、地表の液体の水と共存していました。科学者たちは、地球が遠い時間に巨大な衝突体に襲われたことを知っていますが、新しい分析はこれらの衝突の数が以前に考えられていたよりも10倍多かった可能性があることを示唆しています。これは、25億年前から35億年前まで、平均して1500万年ごとに、恐竜を絶滅させた小惑星の衝突と同規模の衝突の集中砲火に相当します。これらの個々の影響のいくつかは、都市規模のものから小さな州規模のものまで、はるかに大きかった可能性があります。研究者たちは、この影響が地球の地表付近の化学的性質の進化にどのような影響を与えたかについても検討しています。この研究は、ゴールドシュミット地球化学会議で発表されました。地球の初期の頃は、今日と比べると想像を絶するほど暴力的でした。科学者たちは、地球がかなりの数の大型小惑星(直径10km以上)に衝突したと信じており、これは地球の表面近くの化学的性質と生命を維持する能力に大きな影響を与えただろうと考えています。 |

| |

| |

| 下図 出典:click |

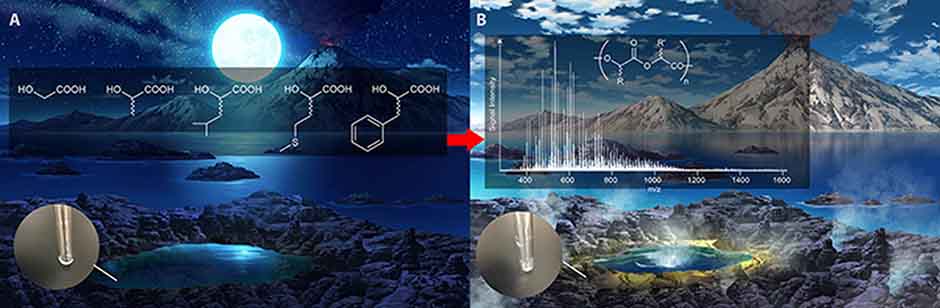

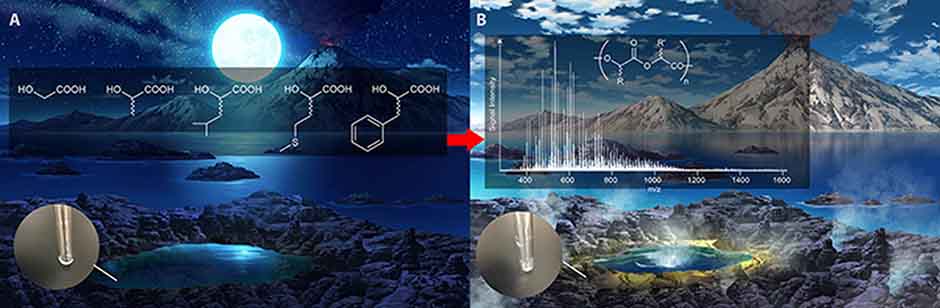

地球上の生命の起源につながった可能性のある単純な化学プロセスが明らかになりました初期の地球で生命どのように形成されるかについては、さまざまな説があります。生命は、潮だまりや浅瀬の温泉など、単純な化学反応が生命の前駆体を生み出すのに役立った特殊な環境で発生した可能性があるという説が有力です。すべての生命はポリマー、つまりモノマーと呼ばれる一連の分子からなる大きな分子で構成されています。重要な疑問は、初期の地球で酵素なしで生物学的高分子がどのようにして形成されたのかということです。

|

| |

| |

| 下図 出典:click |

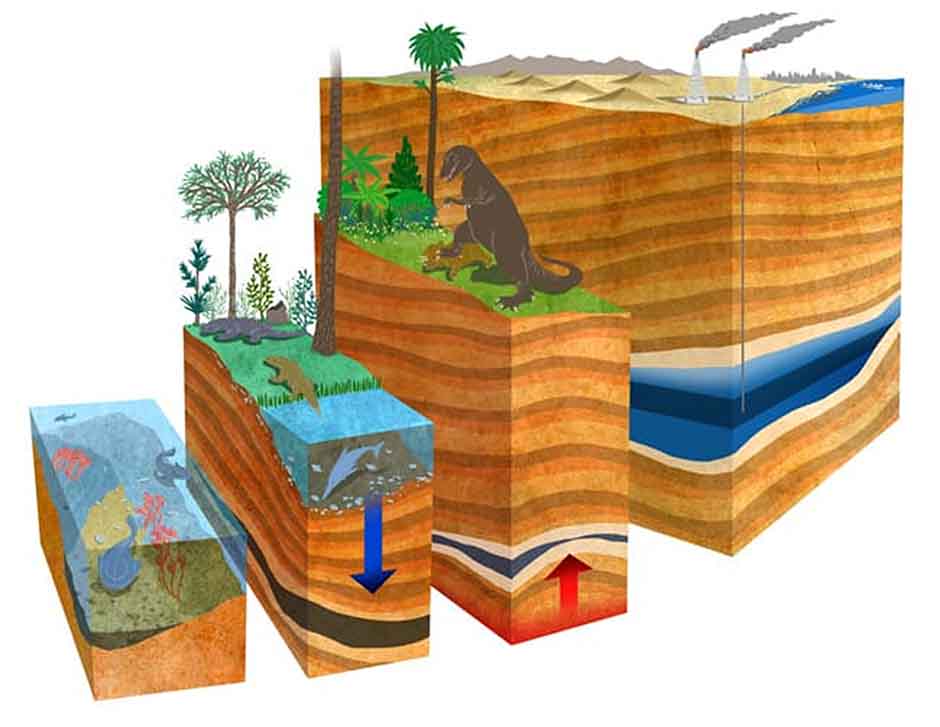

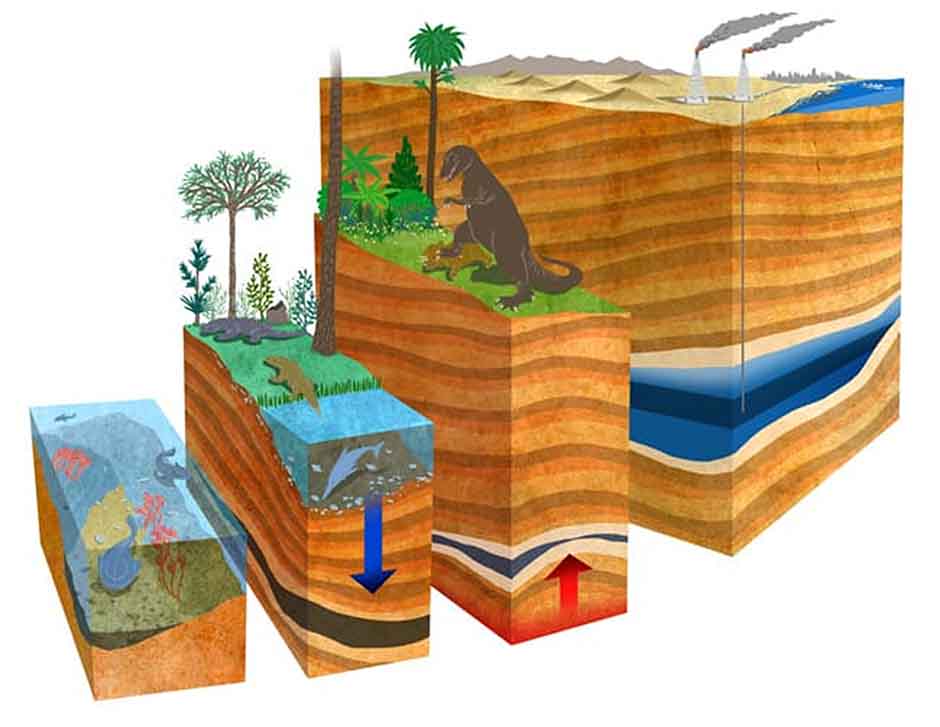

石炭紀(Carboniferous period)は、現在より3億5920万年前から2億9900万年前までの時期にあたる。1年中湿潤な熱帯気候であったといわれる。石炭紀には木材のリグニンを分解できる菌類が十分に進化しておらず,森林の繁栄により大量の炭素が石炭として固定化され、ペルム紀初期の大気中の酸素濃度は35%に達したといわれる(現代は21%)。このことが動植物の大型化を可能にしたと考えられている。また、植物が繁栄したことで大量の二酸化炭素が吸収され、その多くが大気中に還元されずに石炭化していったため、大気中の二酸化炭素濃度が激減した。これが寒冷化と氷河の発達、ひいては氷河時代の一因とされる。下図は石炭紀のイメージ図

|

| |

| |

| 下図 出典:click |

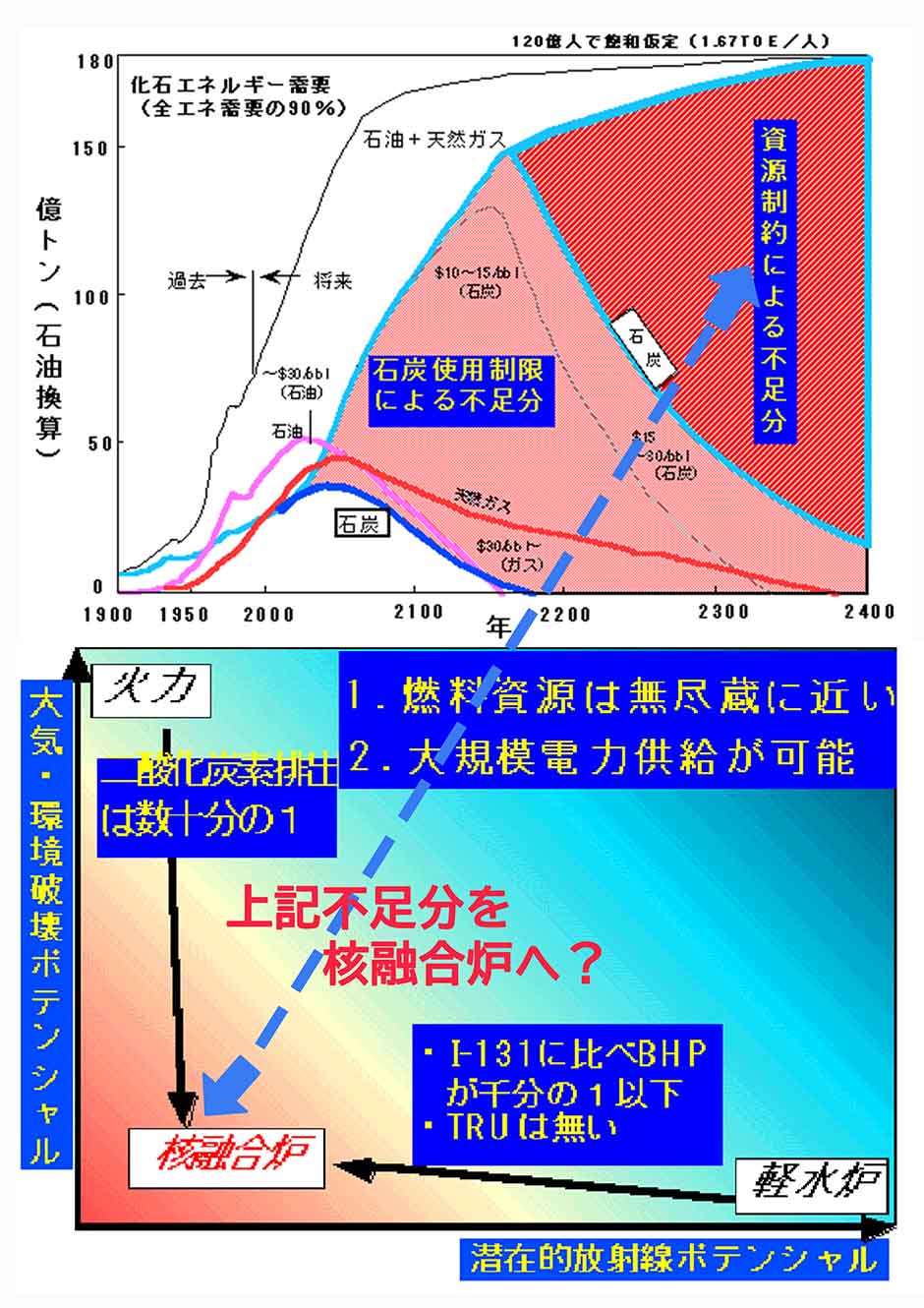

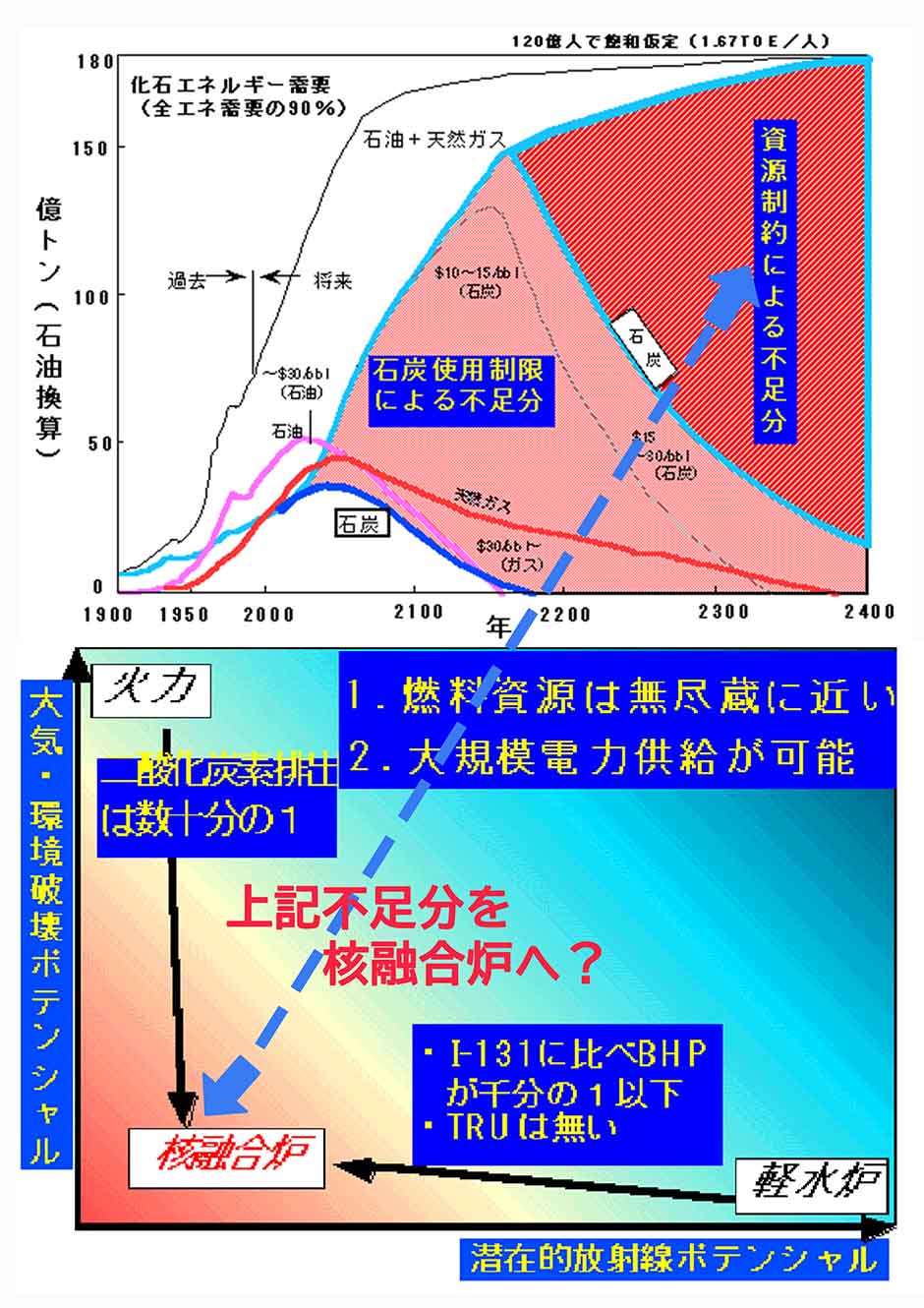

| 化石燃料とは。メリットとデメリット。現在の課題は、動植物の化石から発生した石炭・石油・天然ガスなどの燃料資源のことです。身近な資源の一つである化石燃料のメリットは、少ないコストで多くのエネルギーを作れること、運搬や貯蔵を容易に行えることなどです。一方で、燃料の枯渇や地球温暖化ガスの排出など、いくつかの問題点やリスクも抱えています。これらの問題は地球環境に大きな影響をもたらすことから、近年は化石燃料からの脱却や他の資源への転換を求める動きが世界中で高まっています。日本も例外ではありません。企業や国民一人ひとりに向けて、化石燃料に頼らない事業活動や生活が要求されています。 |

| |

| |

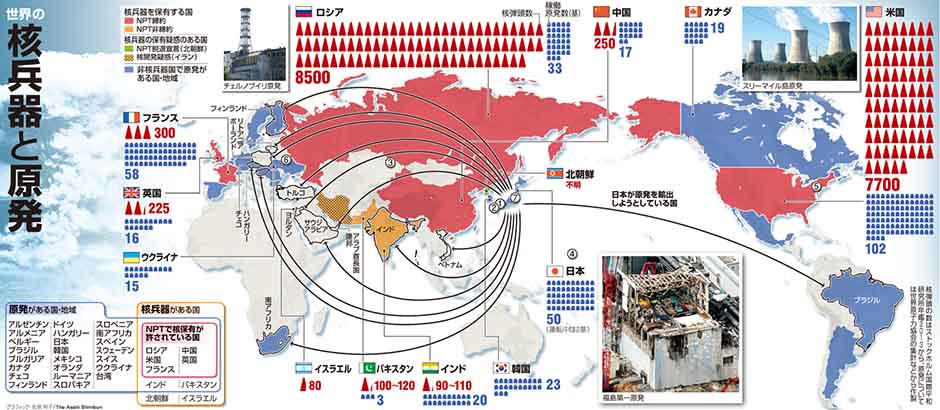

| 下図 スリーマイル島原子力発電所事故 |

| 1979日年3月28日(アメリカ) |

| |

| |

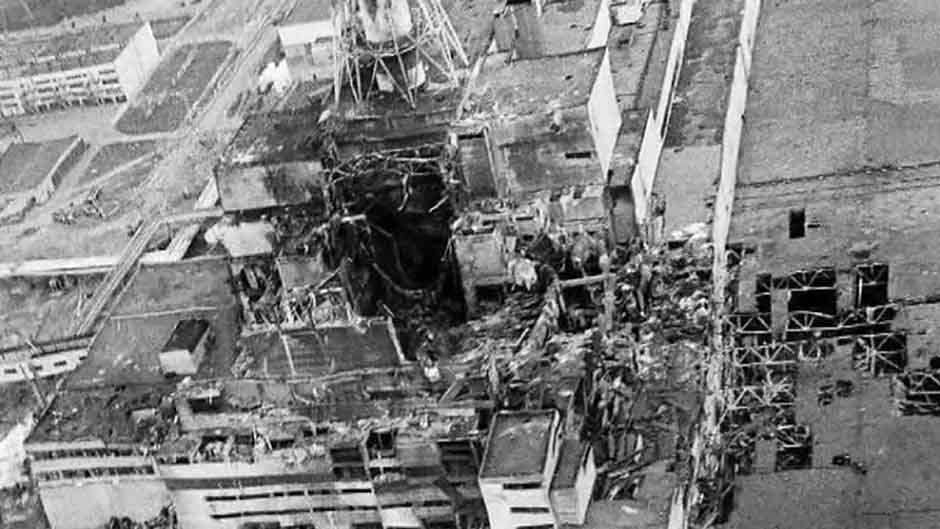

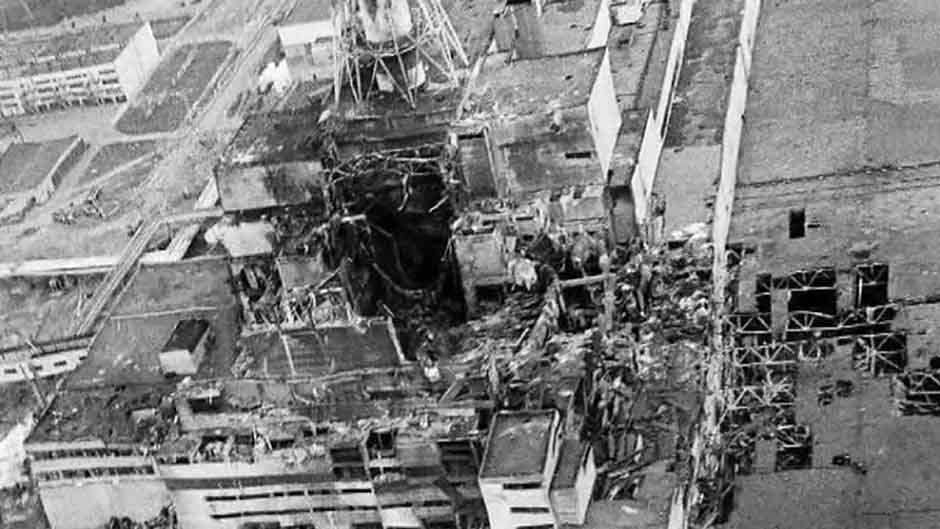

| 下図 チェルノブイリ原子力発電所事故 |

| 1986年4月26日(ソビエト連邦 |

| |

|

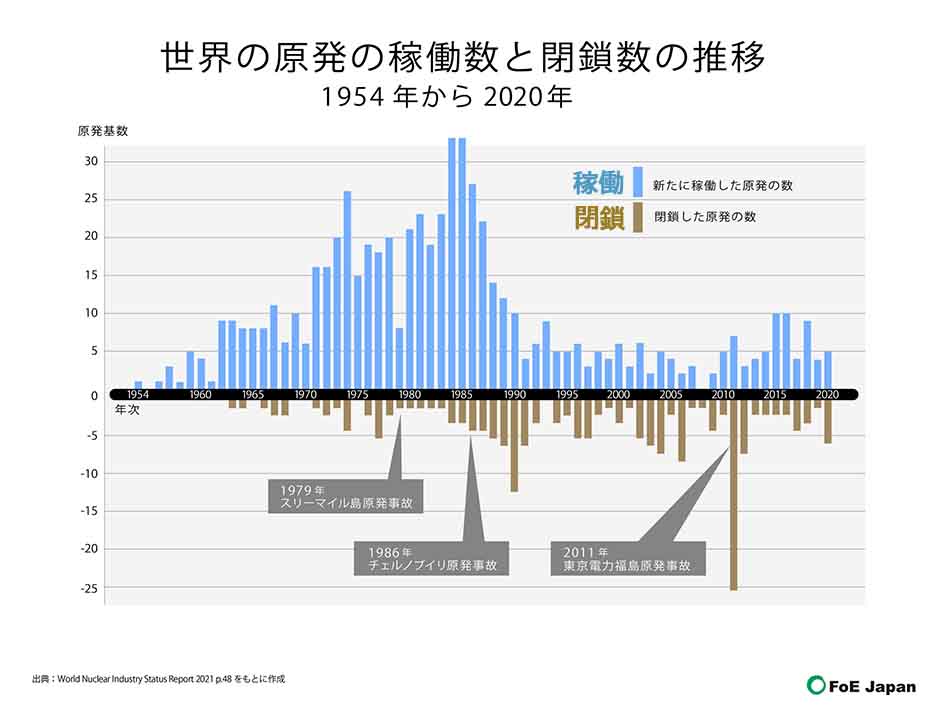

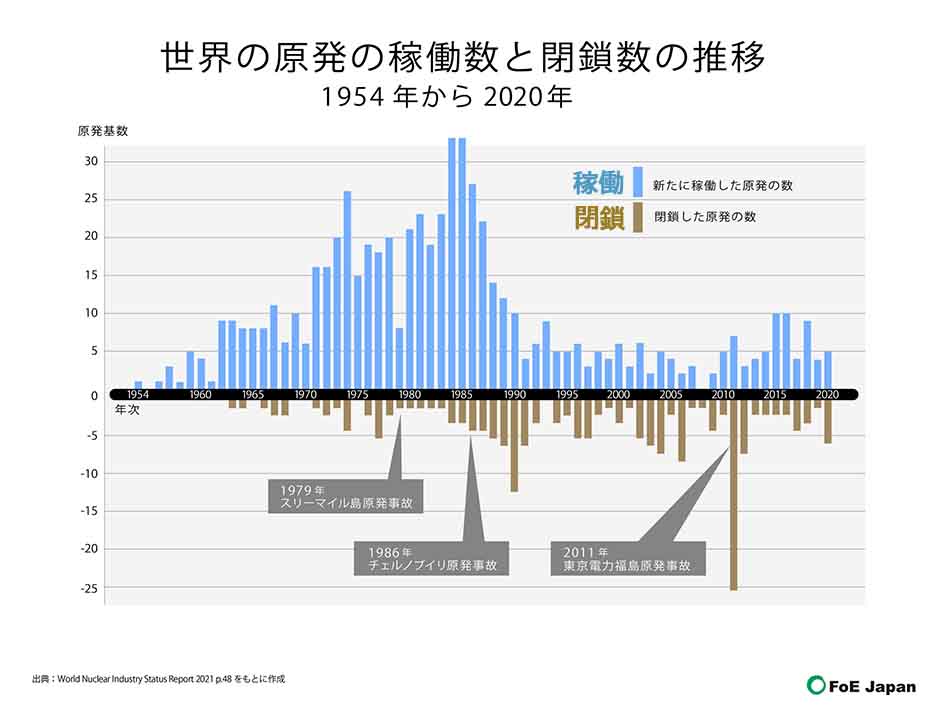

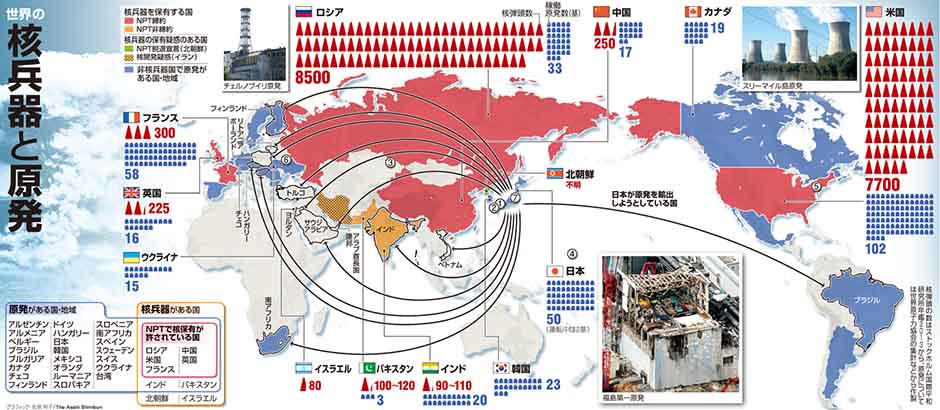

上図 衰退する世界の原子力―世界の新規原発稼働数、閉鎖数の推移。

|

| |

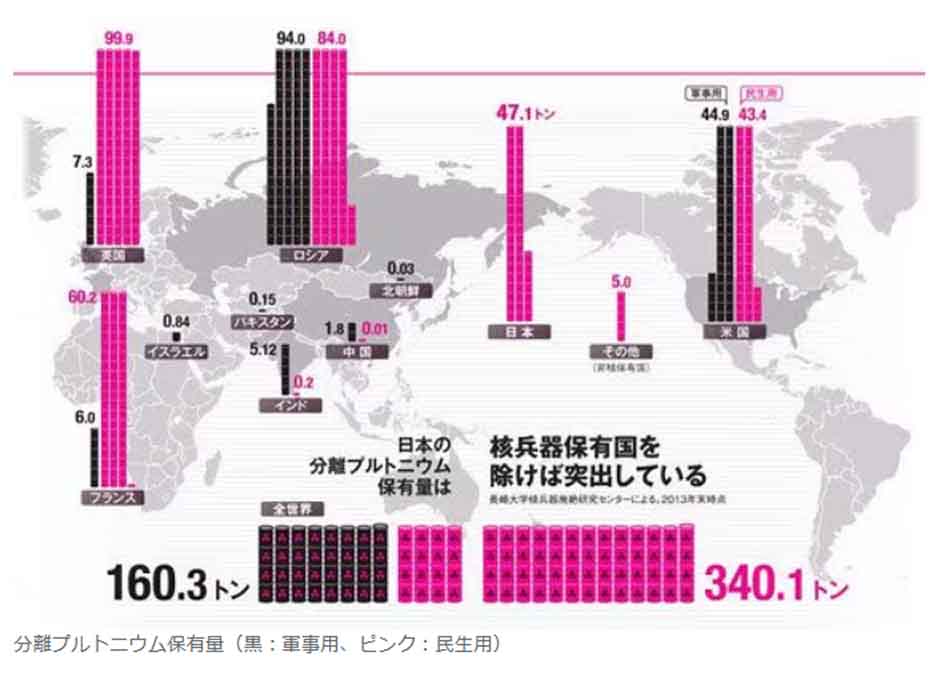

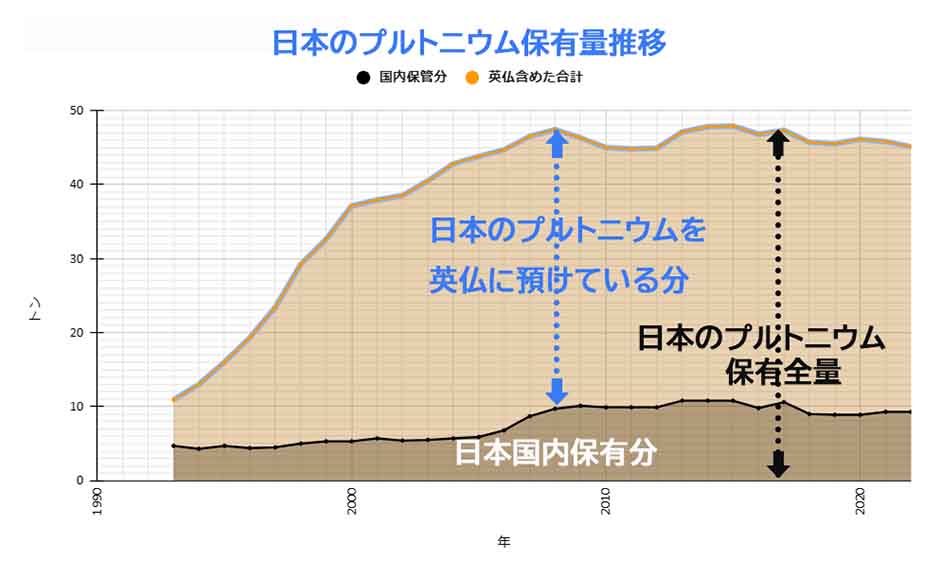

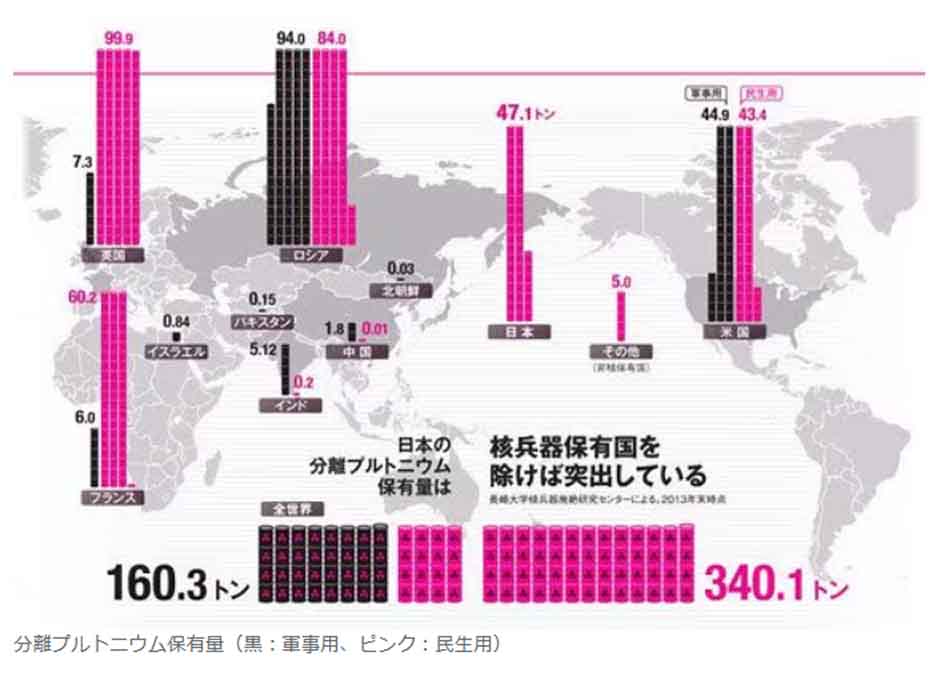

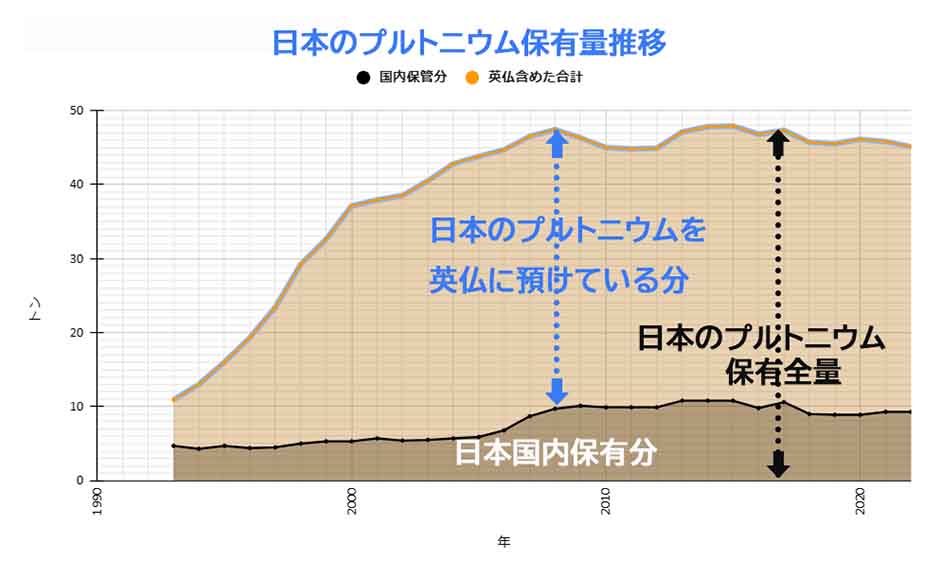

| 下図 たまり続ける日本のプルトニウムに募る懸念 出典:click |

| |

| |

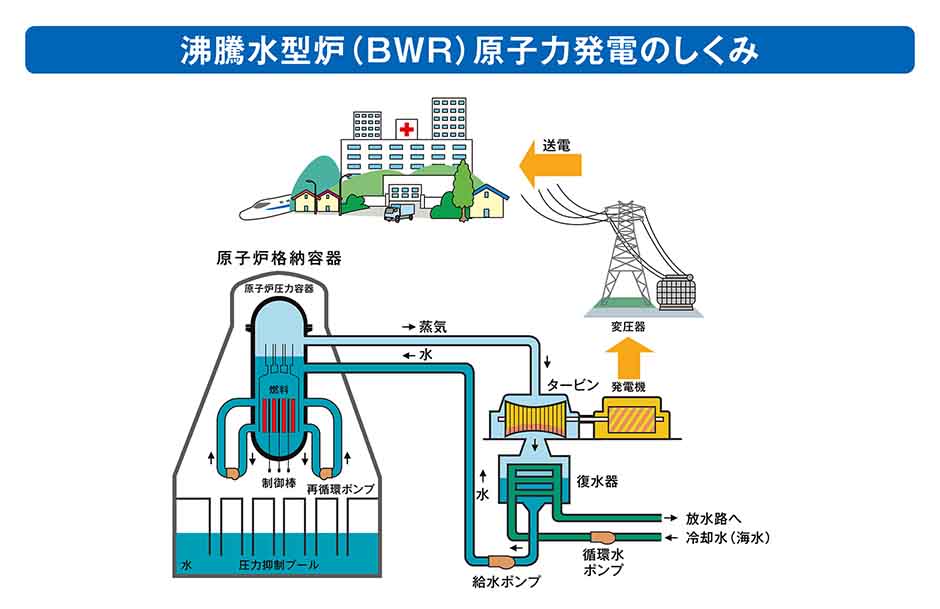

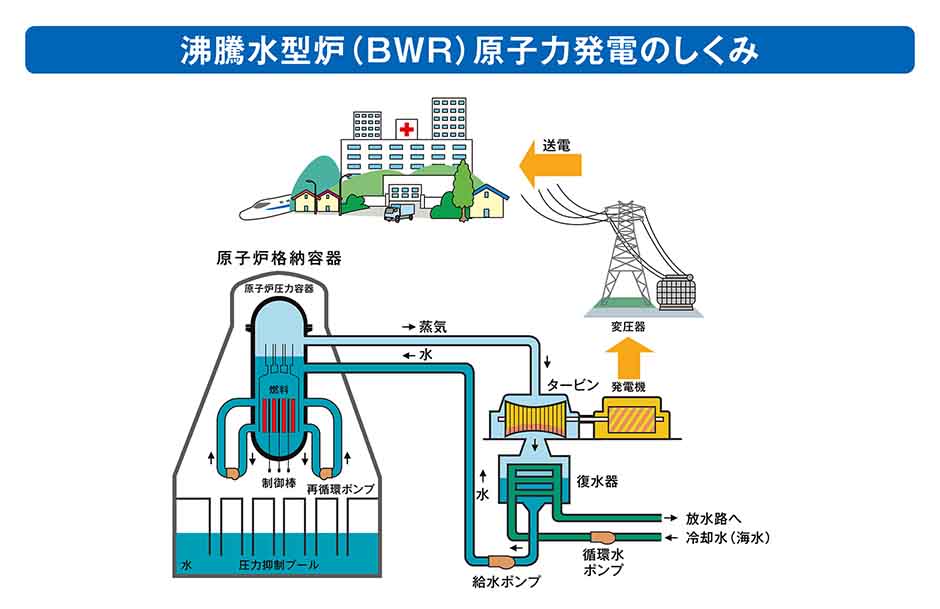

| 沸騰水型炉(BWR =Boiling Water Reactor)のしくみ原子炉圧力容器に入っている燃料が核分裂することにより、周りの水が熱せられます。すると水は蒸気になり、そのままタービンに送られて発電機を回します。このため構造はシンプルですが、蒸気は放射性物質を含む水からつくられているため、タービンや復水器についても放射線の管理が必要となります。 |

| |

| |

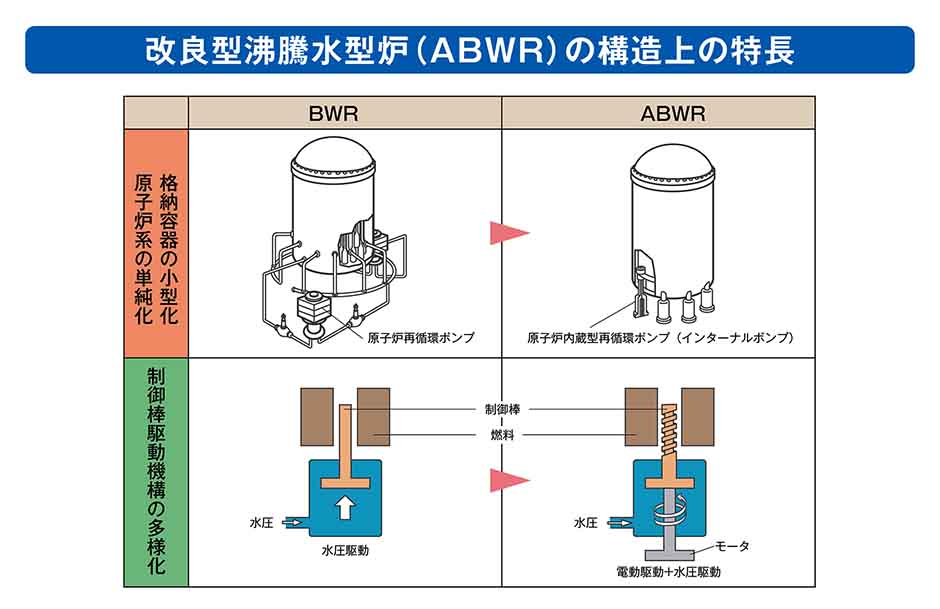

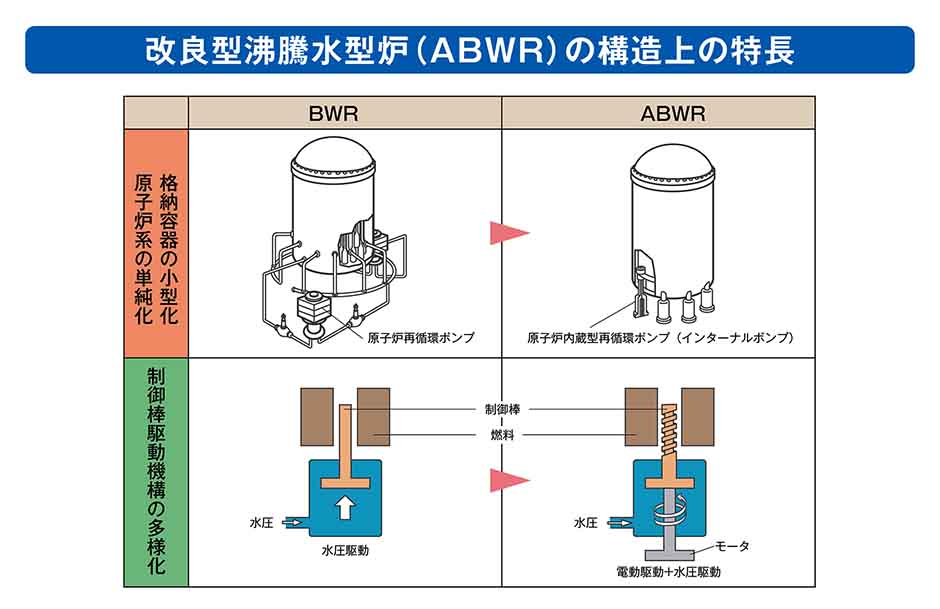

| BWRに改2024年1月現在、日本全国で12基の原子力発電所が稼働・原発は撤退・収束の方向良を加えたのが、改良型沸騰水型炉(ABWR =Advanced Boiling Water Reactor)と呼ばれるものですABWRは、従来は原子炉圧力容器外に設置していた原子炉再循環ポンプを圧力容器内に設置したもので、原子炉再循環ポンプの周辺配管をなくして、単純化しました。また、制御駆動用動力源として、BWRの水圧動力源に加えて電動動力源を追加し、緊急時の安全を確保しました。 |

| |

| |

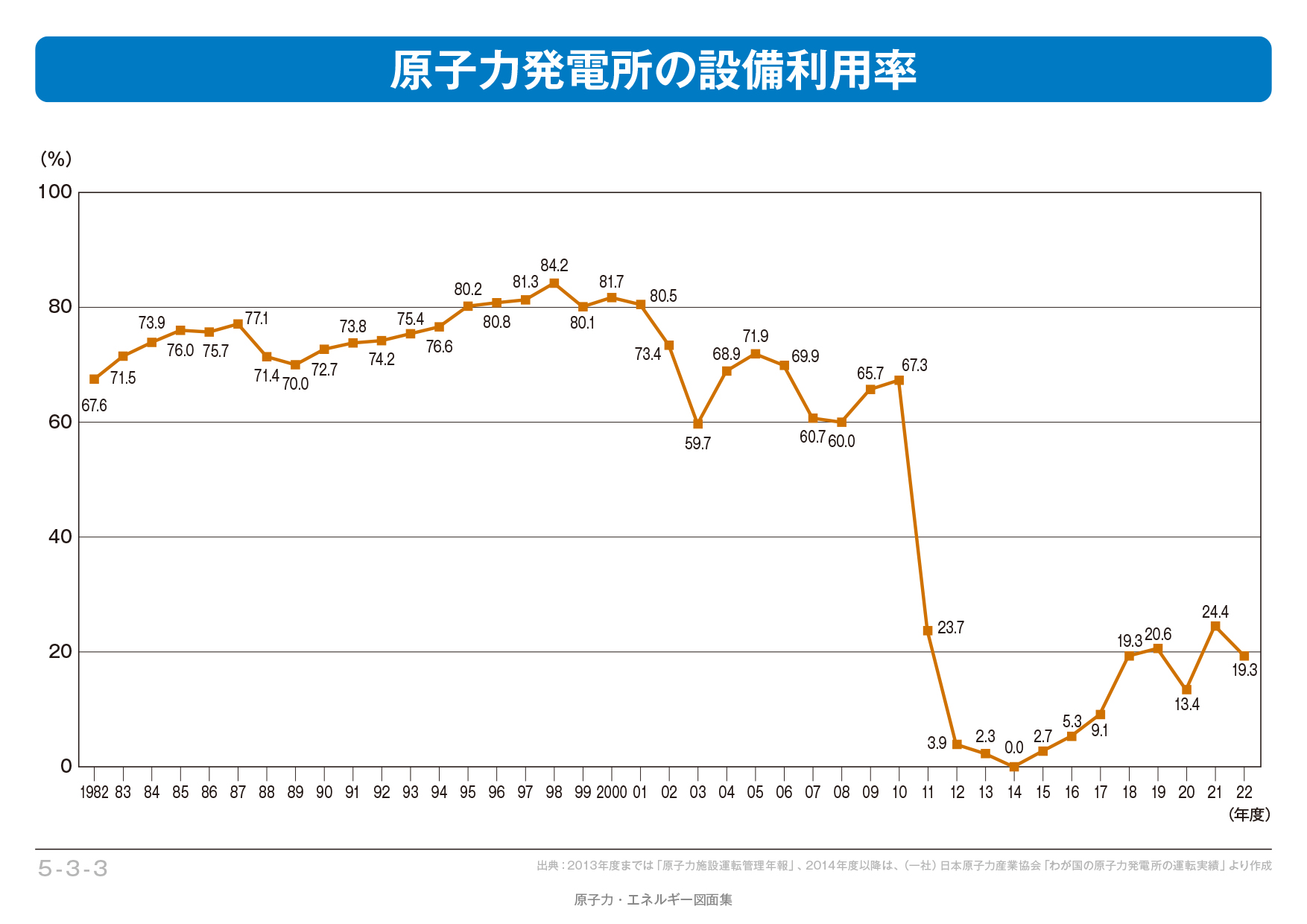

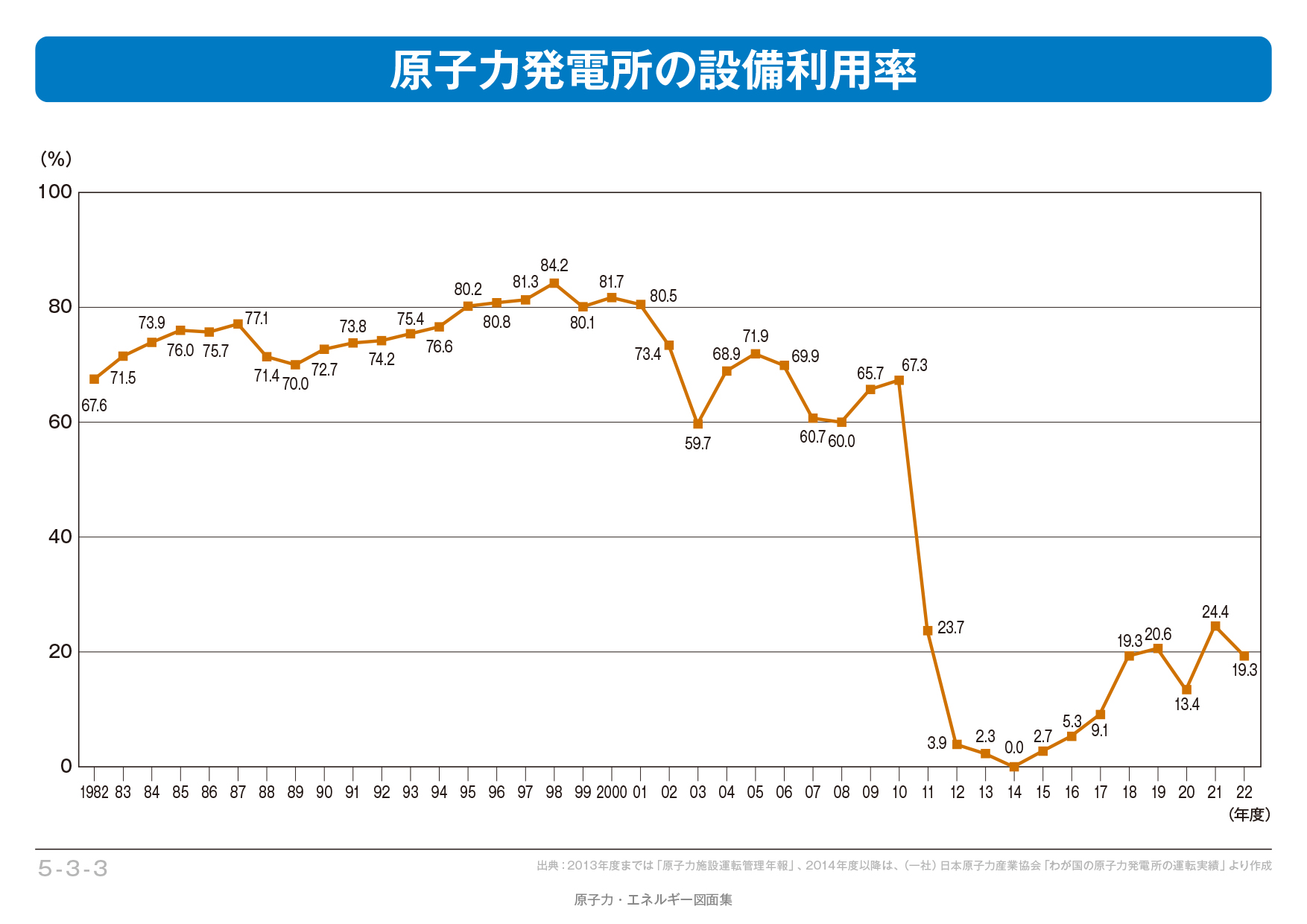

| 2024年1月現在、日本全国で12基の原子力発電所が稼働・原発は撤退・収束の方向 |

| |

| |

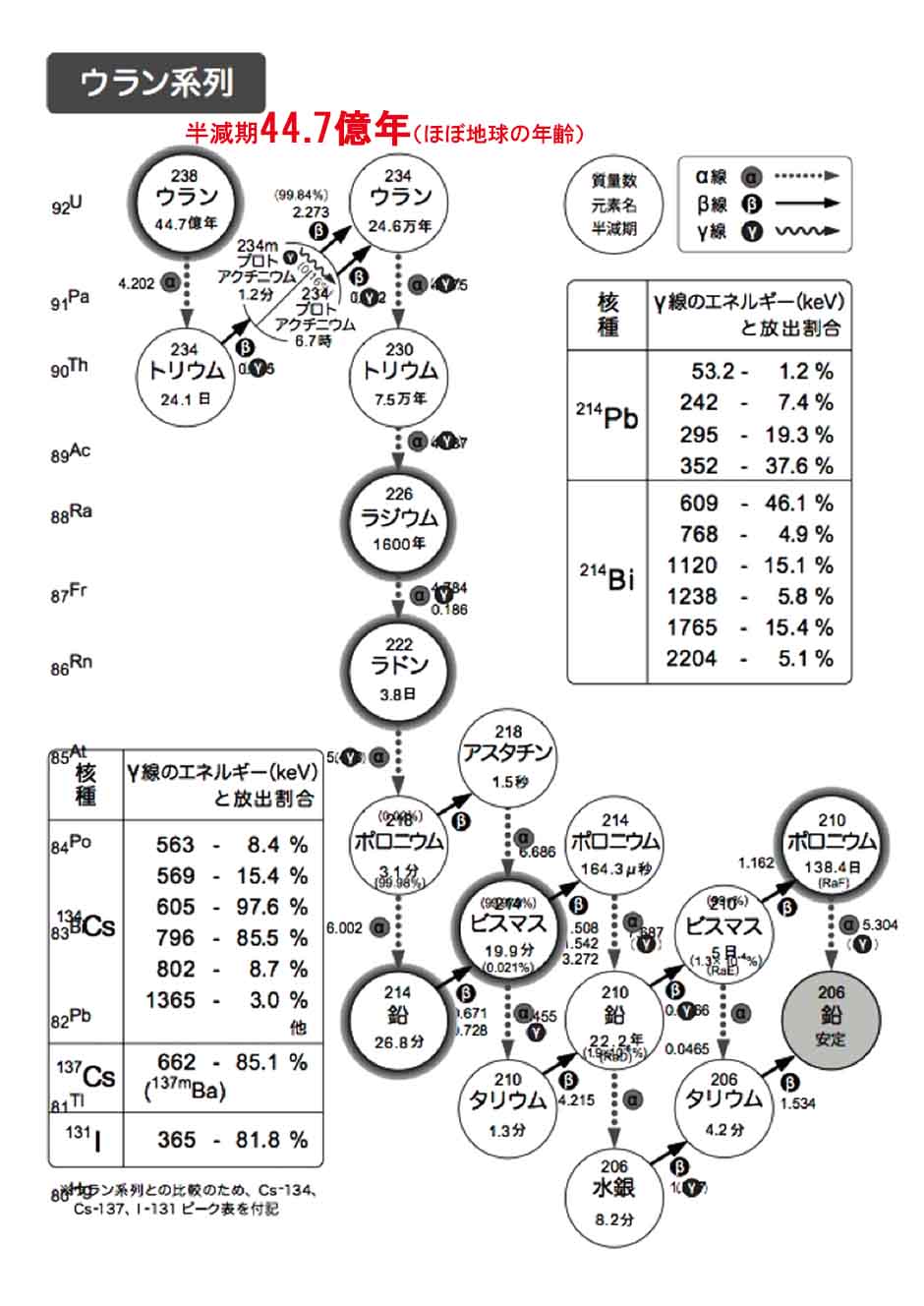

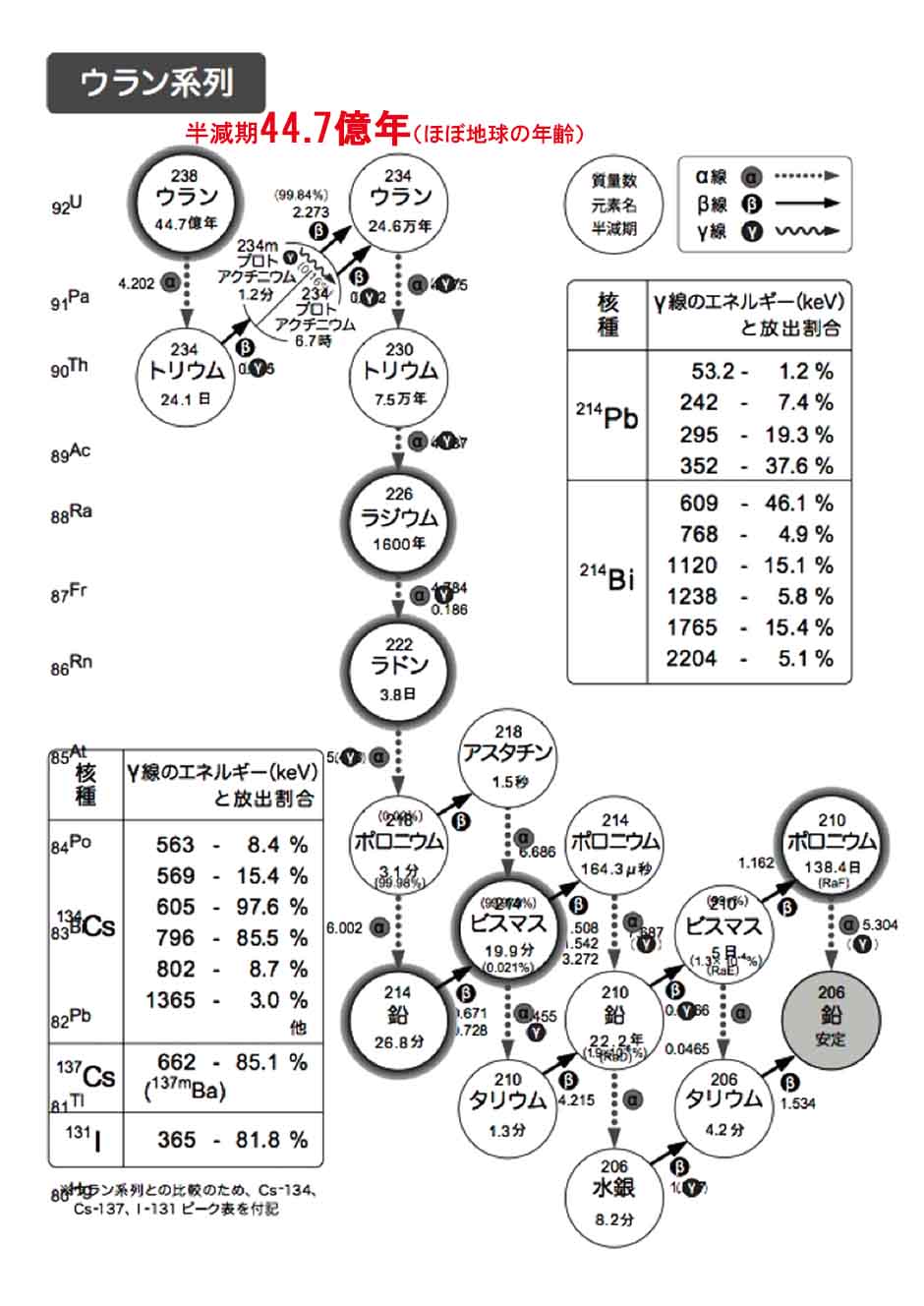

「ウラン系列」の下に「44.7億年」と書かれているのが「半減期」です。その放射性同位体の原子数が半分になるのにかかる時間のことです。ウラン238の場合、44.7億年もかけてやっと半分になる、ということがわかります(ちなみに、このウラン238というのは天然に存在するものです。この量が多い土地が、ウラン採掘場とされることがあります)。その次のトリウム234の場合は、半減期が24.1日と書いてあります。ウラン238に比べてずいぶん短いことがわかります。約24日で、半分の量になっていきます。その次は少し飛ばして、次のウラン234は24.6万年かかって半分になると書かれています。同じ元素であり、 違う同位体であるウラン238と比べると、ずいぶん短いですが、私たち人間の感覚から言うと、とても長い時間と感じます。このように、各元素の各同位体(「234」や「238」などの同位体番号で区別されます)ごとに、半減期の長さは決まっています。ウラン238は、最終的に、 鉛206(右下)になって安定を迎えます。とうとう放射 線を出さない安定状態となり、そこで「ウラン系列」の長い放射性崩壊の旅は終わります。

|

| |

| |

| 下図 青森県六ヶ所村の再処理工場で保管されている核のゴミ オレンジ色のふたの下に収納されている |

| |

| |

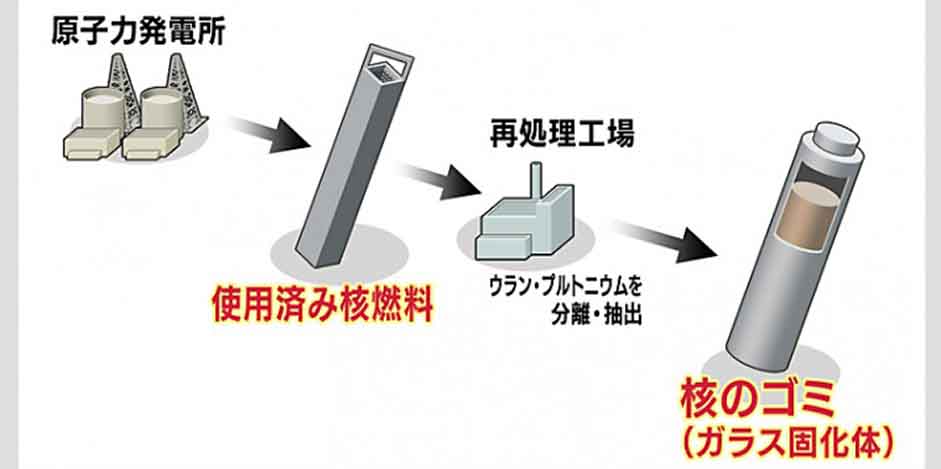

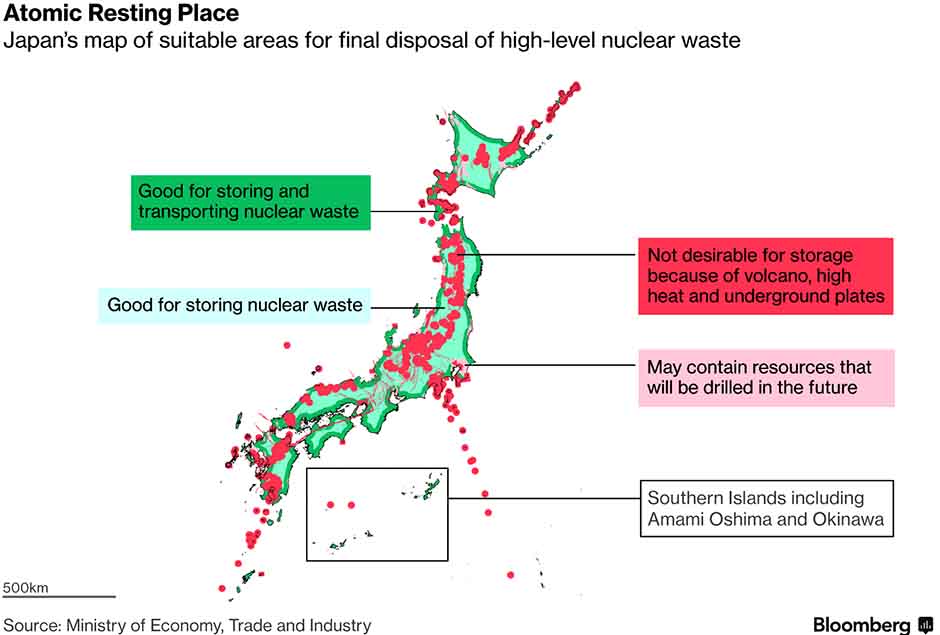

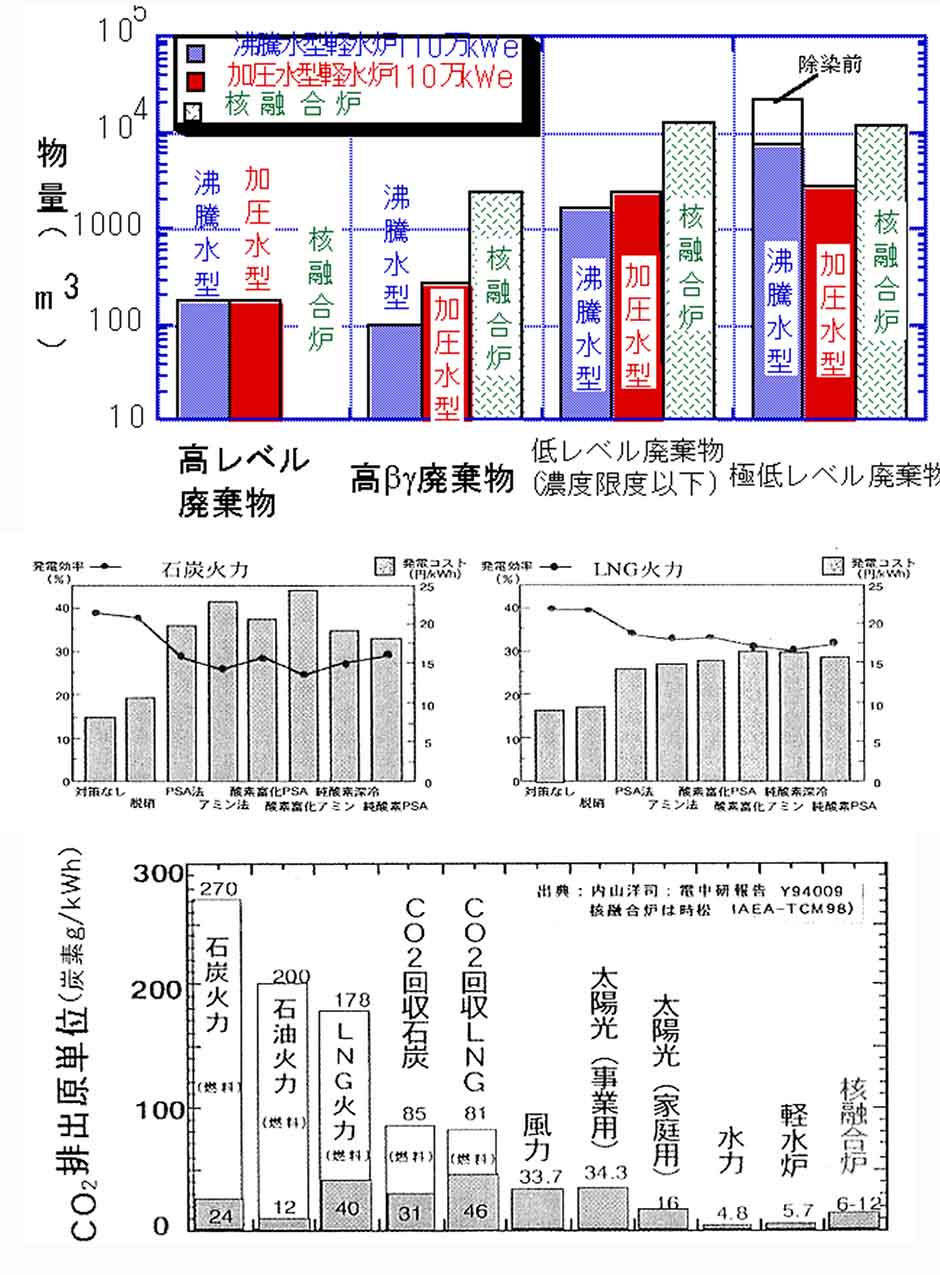

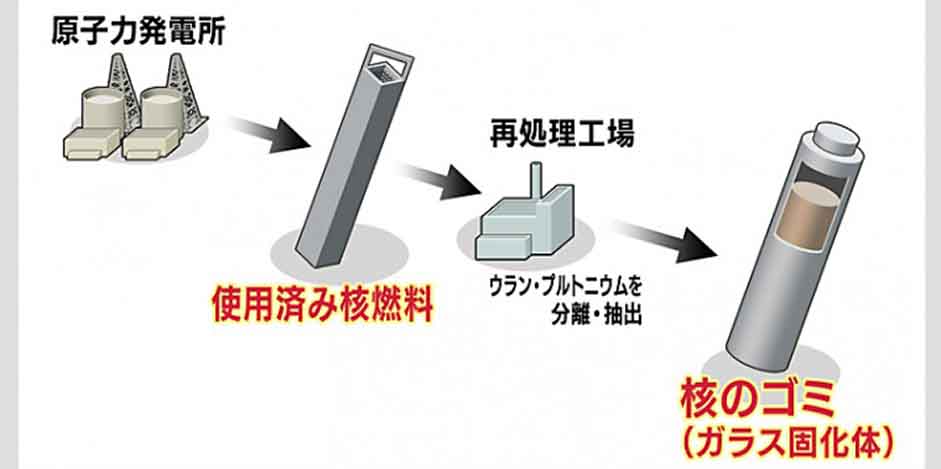

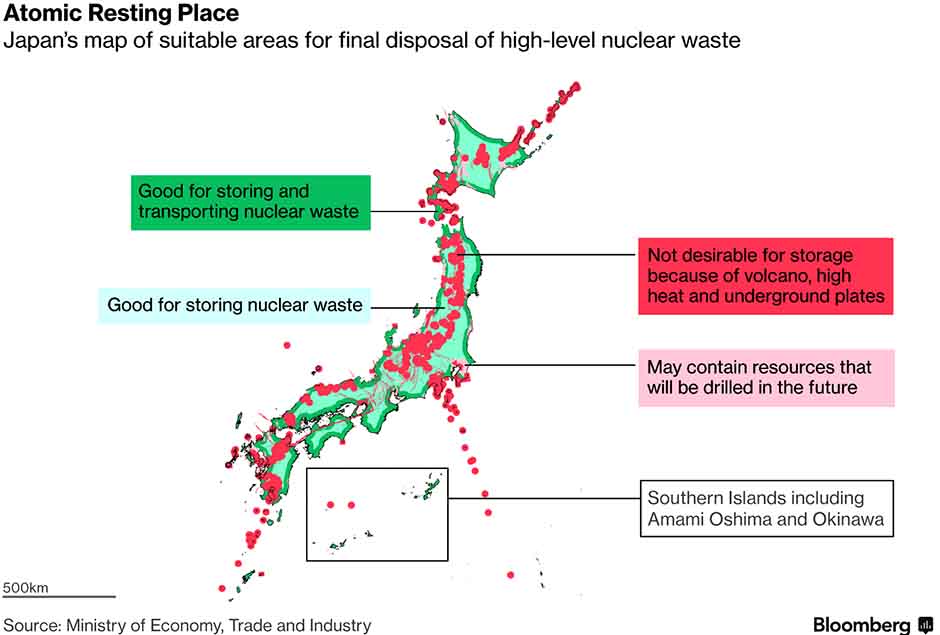

| 現代の欲望が未来に10万年の負の遺産を背負わす ①放射性廃棄物の中で、最も放射能レベルが高いのが、発電で使い終わった核燃料(使用済み核燃料)です。 ②日本では、さらにここから再利用できるプルトニウムなどを取り出し、残った廃液をステンレス製器に流し込んで固めています(=ガラス固化体)。これが核のゴミです。 ③専門的には「高レベル放射性廃棄物」と言いますが、放射能レベルが非常に高く、処分も難しいので、かなり厄介だというニュアンスを込めて「核のゴミ」と呼ばれるようになりたまし。 ④核のゴミは非常に放射能レベルが高く、できたばかりの時には近寄ると20秒ぐらいで、人が死んでしまうぐらいの強い放射線が出ているんです。 ⑤ただ、放射性物質の種類によって違うのですが、高レベル廃棄物も1000年ぐらいたつと大体99%ぐ放射能はなくなるといわれています。 ⑥でも、それではまだ最終的に安全とは言えないということで、天然のウラン並みの放射能になるためにかかる「数万年」にさらに余裕を加え、10万年は隔離しなきゃいけないという話になっています。全部で2万600トンに上る計算になります。 ⑦議論が進むきっかけとなったのは、10年前の福島第一原子力発所事故です。 |

| |

| |

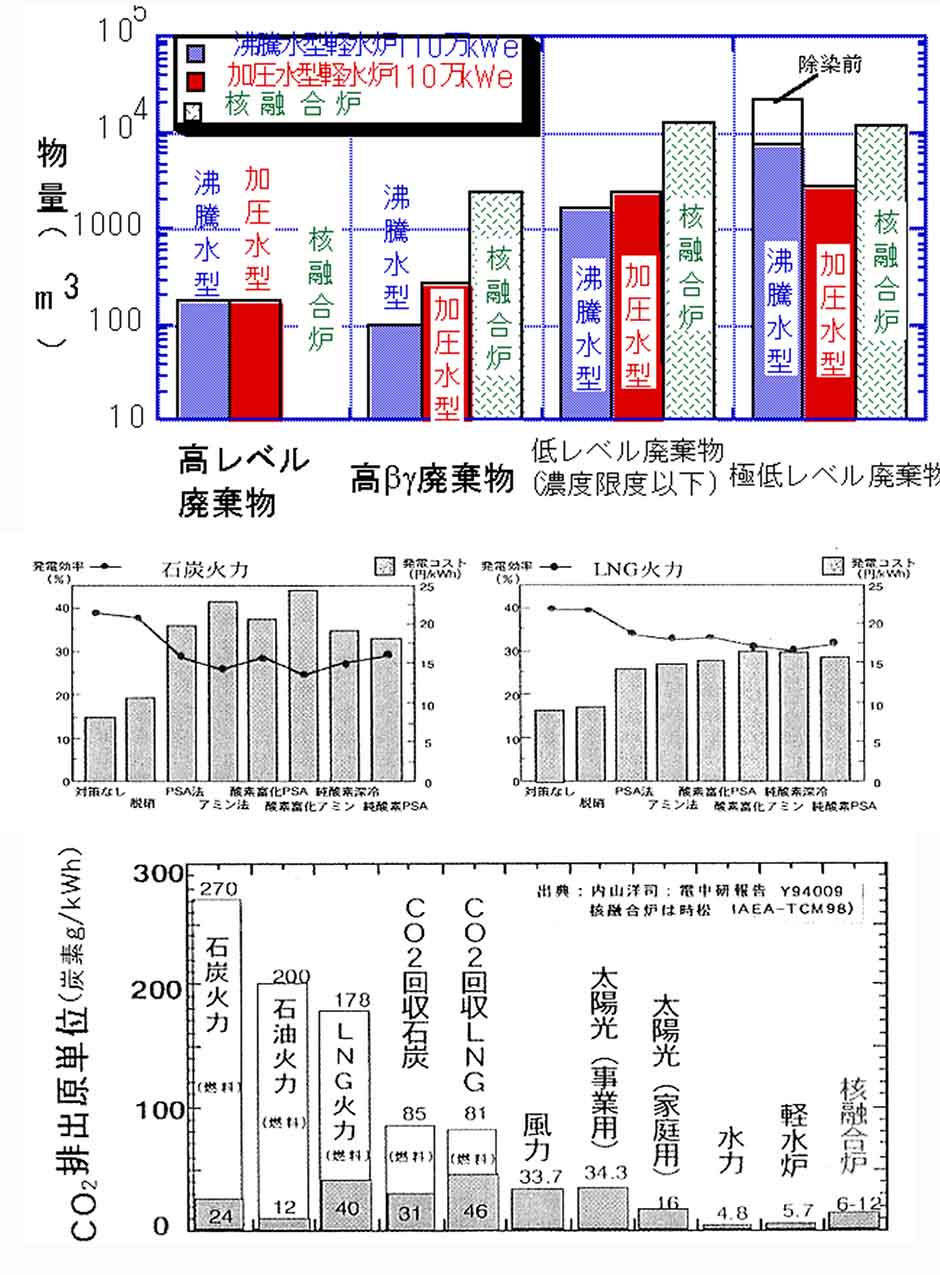

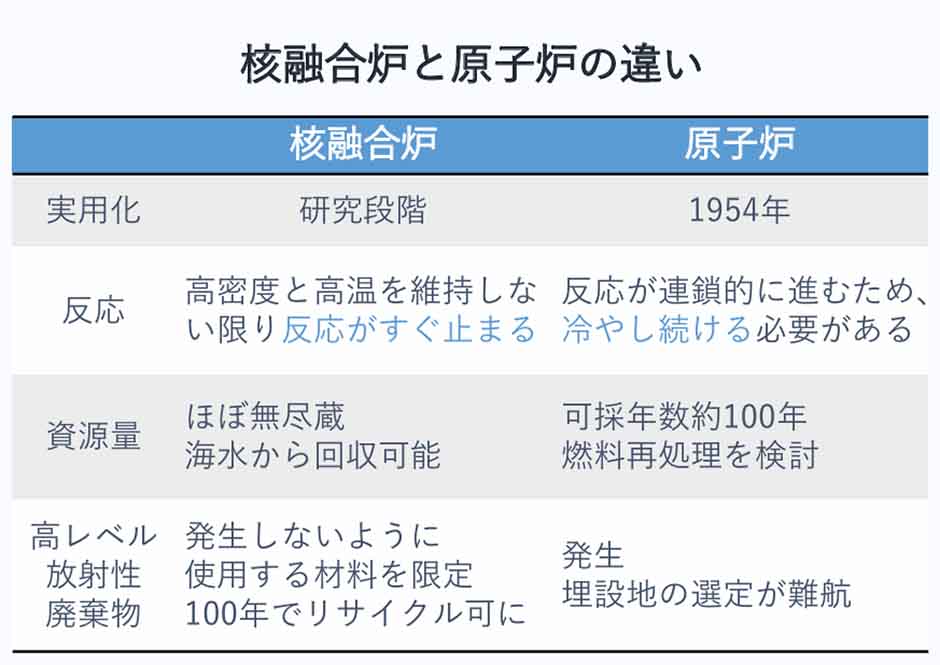

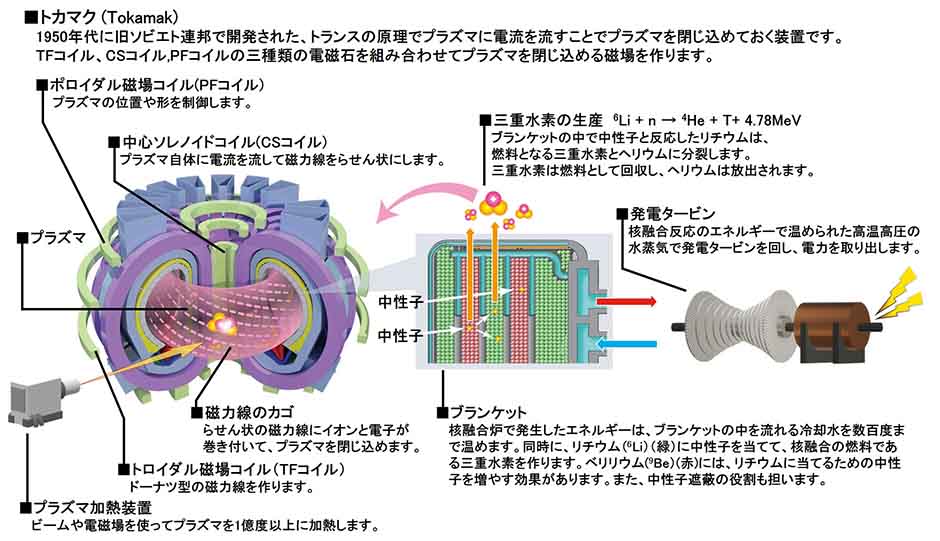

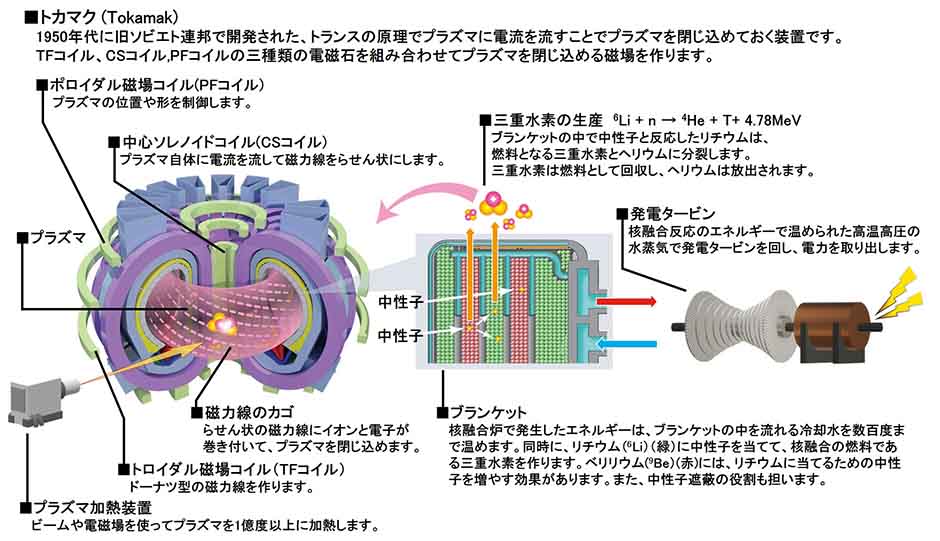

| ①核融合発電のデメリットとは?核融合発電は現時点で、実用化できていません。見通しは立っているものの、数年で課題をクリアできるような段階ではないのです。②安全性は原子力発電よりも優れていますが、放射能がまったくでないわけではないため、実際に稼動するためには、地域の反対や建設地域の問題も無視できないでしょう。③核融合発電は新たな分野の最新科学技術です。技術開発・研究には、莫大な費用がかかることも大きなデメリットです。④核融合発電の実用化は不可能ではない、核融合発電の実用化は、決して不可能ではありません。しかし、核融合発電の実現には多くの技術的課題が残されています。⑤プラズマの制御。⑥高温・高密度環境の維持。⑦エネルギー回収効率の向上。⑧これらの課題の克服には、長期間の研究開発を要します。また、核融合発電に使用する材料の耐久性など、安全面も重要な要素です。⑨現時点では、核融合発電の実現までには数十年以上の時間がかかると見られています。⑩しかし、技術革新と国際的な研究協力を経て、将来的には核融合発電が実用化され、クリーンで持続可能なエネルギー供給源となると見込まれています。⑪核融合発電実用化へ乗り越えるべき課題。積極的な研究開発が進む核融合発電分野ですが、まだまだクリアすべき課題は多く見られます。⑫高温に連続して何年も耐えられる安全性の高い炉壁。解決が不可欠な課題がこの「炉壁」の開発です。⑬運用保守と人為的ミス・テロの懸念。核融合炉は「小さな太陽」と称されるように莫大なエネルギーを放出します。そのため、テロなどの脅威にさらされる危険性も考えなければなりません。人為的な誤操作に起因する事故の発生も懸念されます。⑭核融合を起こすために必要な高熱は、太陽の中心温度である1600万度をはるかに上回るものです。この驚異的な高熱に長期的に耐久する性能を有する炉壁は、電力の安定供給に欠かせません。しかし、生産にはまだ十分なめどが立っておらず、引き続きの研究開発が不可欠です。⑮核融合発電単価・コスト。もうひとつ見逃せないのが、コストの問題です。⑯技術革新と実用はイコールではありません。すでに技術開発が進んでいる電気自動車が、ガソリン車の代替となっていない理由はさまざまありますが、その大きな理由として車体価格などのコスト面を無視することは出来ないでしょう。核融合発電に置いてもそれは同様で、発電単価・コストの問題をクリアできてこそ実用化が進みます。なお自動車業界においては、再生エネルギーによって生まれた過剰な電力を蓄積すべく、EV車を「蓄電池」として活用し、電力会社の電力系統に接続し相互に利用する技術であるV2G(Vehicle-to-Grid)も注目を集めています。⑰現時点の計画では2050年代に実現できる見通しです。が、これとて不確実性を含んでいます。 |

| |

| 上図2点:核融合炉イメージ図 |

| 出典①:click 出典②:click |

| |

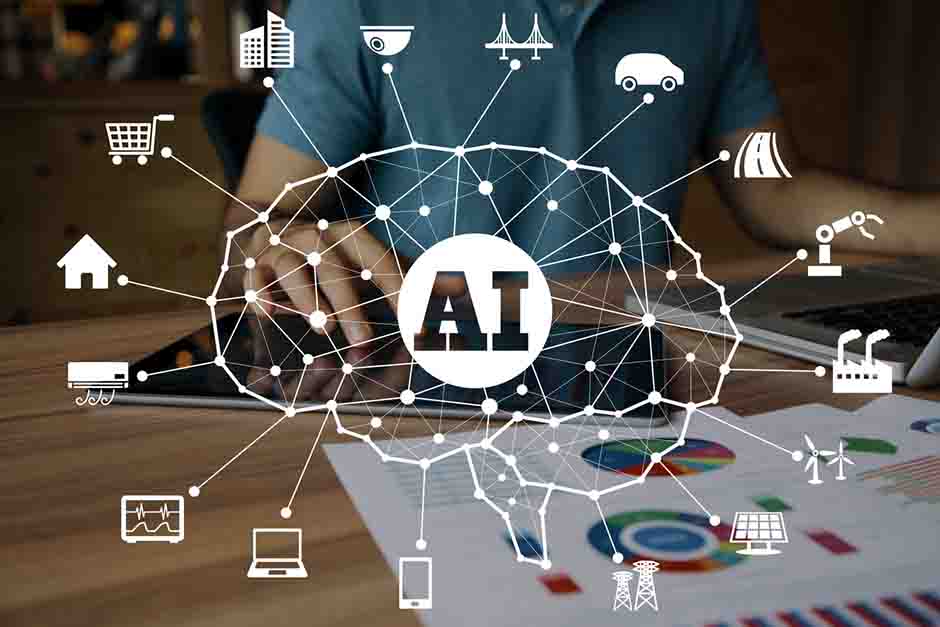

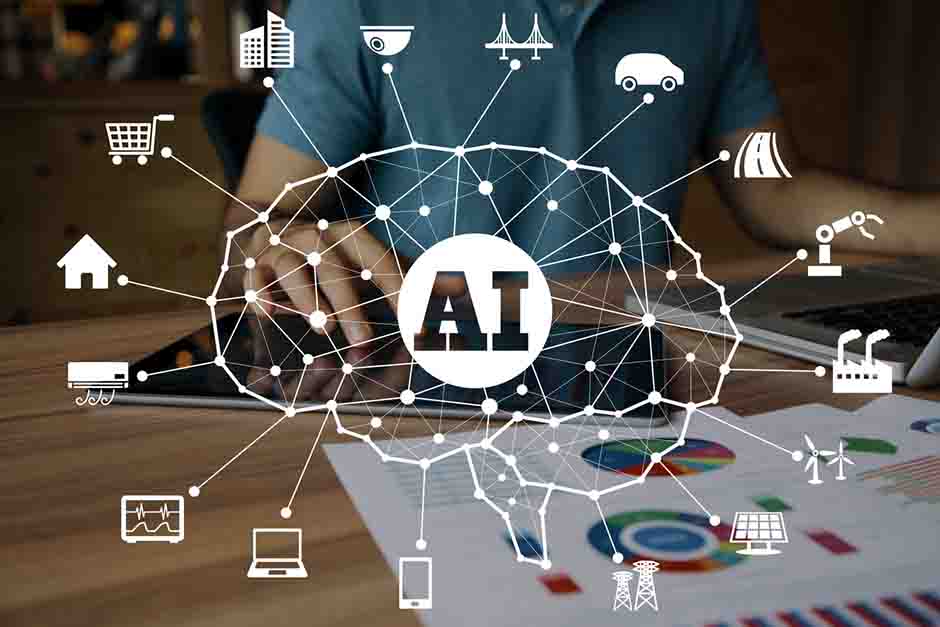

| AI(人工知能)の未来について AIが人間の脳の処理能力を超えるシンギュラリティの時代がやってきます。現在でもチェスや囲碁などのように、既にAIの能力が人間を上回っている分野が存在しますが、今後はこれが加速し、多くの分野でAIが人間の能力を超えてくるでしょう。AIにより今後20年以内に2分の1の仕事がなくなると言われています。経理や総務など事務系の仕事は特に早い段階からAIに仕事が奪われることになると予想されています。 |

| ロボットの未来について 既に工業用のロボットなどは多く存在しますが、今後は表舞台にもロボットが多く出現することになります。例えば、飲食店で料理をつくるロボット、学校で授業を行うロボット、交通整理を行うロボット、病院で手術を行うロボットなど。人間よりも力持ちで、正確な動きができるロボットは重宝されるでしょう。また、3Kと呼ばれる「きつい、汚い、危険」な仕事ほど早くロボットが活躍するとも言われています。ロボットが消防員をやれば、火事の中でも安心して救助活動ができるわけです。 |

| ノーベル物理・化学賞ともにAI分野、実用化鮮明、受賞者が警鐘も 出典:click |

| 急速に進歩し、世界中で普及が進む人工知能(AI)分野の研究者に2024年のノーベル物理学賞と化学賞が授与されることになった。10月8日に発表があった物理学賞は「機械学習」や「深層学習」(ディープラーニング)の基礎を築いた米国とカナダの2氏が、9日発表の化学賞はタンパク質の設計と立体構造予測にコンピューターとAIを活用した英国と米国の3氏が栄誉に輝いた。 |

| 多種多様な科学研究を対象にする自然科学部門のノーベル賞が同一分野に贈られるのは同賞の120年あまりの長い歴史の中でも珍しく、AI研究での受賞は初めてだ。化学賞に決まったタンパク質構造のAI予測プログラムの最新モデルは2020年に公開されたばかり。多くの科学界関係者を驚かせ、賞の評価対象がかなり時代をさかのぼった従来の研究成果にとどまらず、日々進歩している最先端の科学技術に広がっていることを示した。 |

そうした中で物理学賞が決まったカナダ・トロント大学のジェフリー・ヒントン名誉教授は急速なAI進歩に伴って偽情報や偽画像が拡散している現状に警鐘を鳴らし、同賞の選考委員会もAIを安全に倫理的に使う責任に言及した。自然科学部門のノーベル賞は人類に最大の貢献をした研究者に与えられるが、科学は負の側面も持つ。AIの「ゴッドファーザー」「生みの親」と呼ばれた同氏の警鐘は重く響く。

|

| |

| |

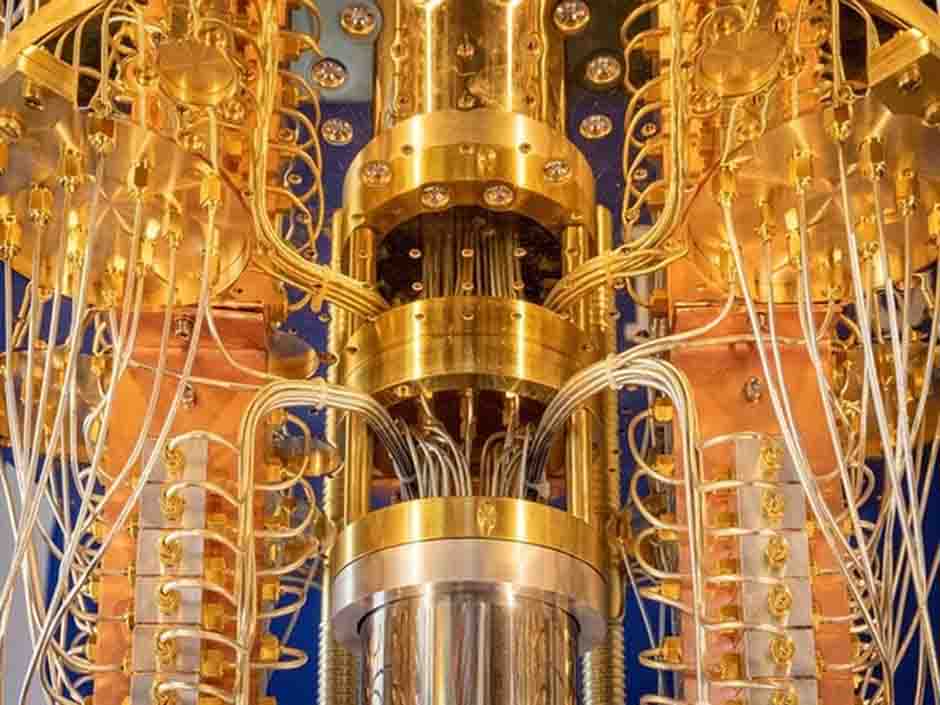

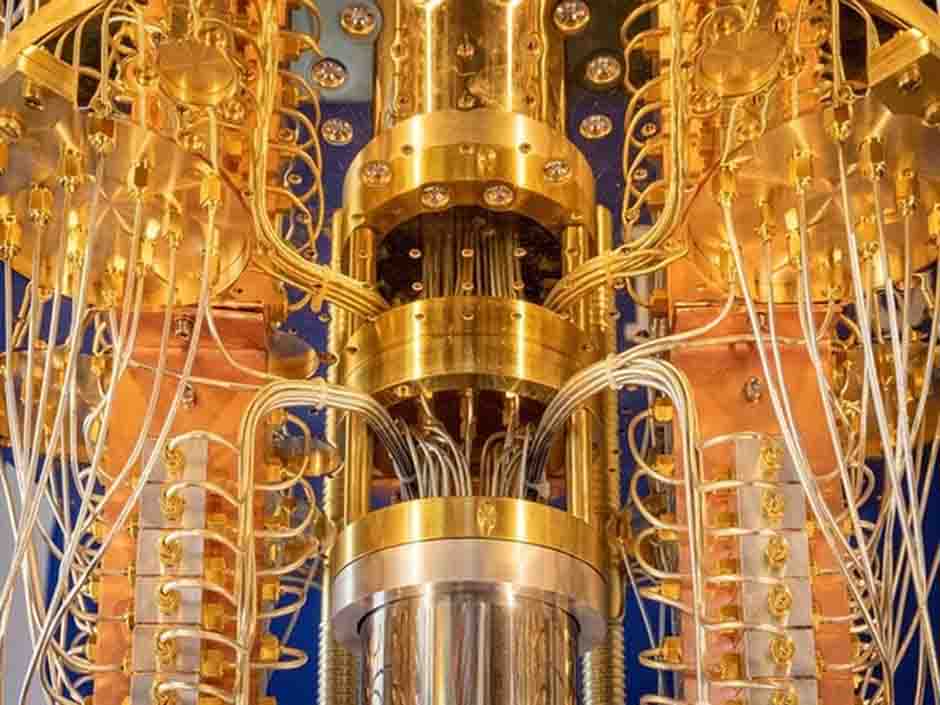

上図:IBM、53量子ビットの新型量子コンピュータ 出典:click

|

| IBMにとって第14世代目となる量子コンピュータは同社史上最も高性能で、システムの心臓部にあたる基本データ処理要素には53個の量子ビットが搭載されている。同システムは、量子ビット数が1つ前の「IBM Q」マシンの20個から大幅に増加しており、従来型コンピュータに量子物理学という奇妙な分野を融合する取り組みを前進させるものとなるはずだ。 |

| AIがスパコンと量子コンピュータ組合すコンピュータは新たな次元へ |

| 出典:forbesjapan.com テクノロジー 2022.11.09 11:45 |

| コンピュータの計算能力というのは、何を計算させたいのかによって違ってきます。処理能力高いコンピュータとして有名なところでいうと、日本の誇るスーパーコンピュータ「富岳」でしょう。スーパーコンピュータの世界ランキング「TOP500」で4期連続(2年間)1位を獲得してきましたが、現在は2位となっています。 |

|

一方、最近よく聞くのが「量子コンピュータ」ではないでしょうか。これは、量子力学における物質の性質を利用したコンピュータで、これまでのコンピュータでは長時間かかる計算も短時間で解けるということで、世界的に開発競争が激しくなってきています。ただ、この量子コンピュータは万能というわけではなく、量子シミュレーションや機械学習などの一部計算にしか有効ではありません。ほかにも、特定の分野にのみ処理能力を発揮するコンピュータも開発されており、利用者は解きたい内容によってどのコンピュータを利用するのか考える必要がありました。そこで富士通は、利用者が解きたい問題に対して計算時間や演算精度、コストといった要件に応じてAIが最適なコンピュータを自動で選択し演算できるソフトウェア構想「Computing Workload Broker」を企画。その先駆けとして、量子化学計算の問題に対して、量子コンピューティング技術とハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)を組み合わせて自動的にハイブリッド計算する量子・HPCハイブリッド計算技術を世界で初めて開発しました。

|

| |

| 具体的には、世界最大クラスの39量子ビットの量子コンピュータと「富岳」のCPU「A64FX」を搭載した「PRIMEHPC FX700」を用いて、利用者の解きたい量子化学計算の問題に応じて最適な計算手法をAIが自動で組み合わせて選択するものです。これにより、利用者は専門的な知識が無くとも、解きたい問題に対して最適な形で量子シミュレータとHPC技術を利用可能になります。 |

| |

| AIのエネルギー消費に関する雑感 |

| 出典:click |

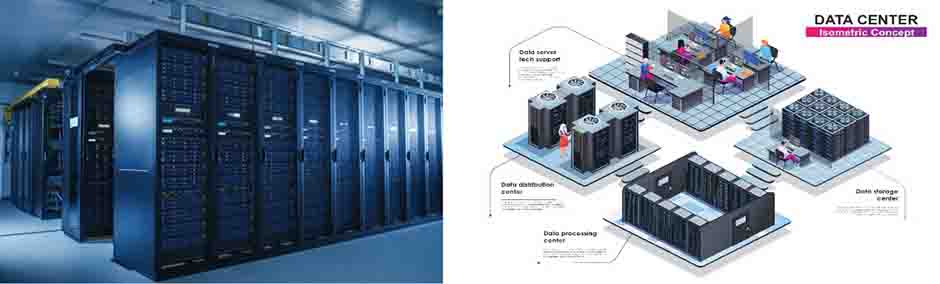

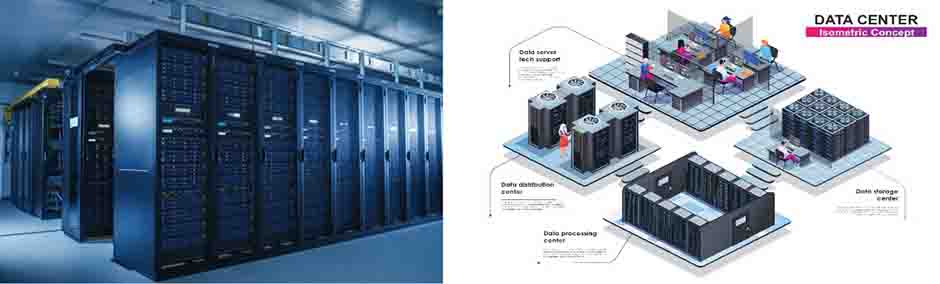

| 今後大きく増加が予想されるのが、AI (深層学習) を用いるデータ処理業務である。近年、Web・メール・データベース等のビジネス業務に関わる従来型のデータ処理とともに、 AIを活用したいわゆるビッグデータ解析向けのデータ処理が増加している。一般にこれらの計算はサービスを展開する事業主 (商用クラウドであればGoogleやAmazonなど) が管理するデータセンターにおいて行われている。(下図) |

| このデータセンターのエネルギー消費動向について、低炭素社会戦略センター (LCS) が2021年2月に調査報告書を出している[8]。報告書によれば2018年のデータセンターの消費電力量は、国内で14TWh、世界で190TWhと推定されている。さらに、計算負荷の増大傾向が将来にわたって継続する (かつ飛躍的な技術革新がない) 場合、2030年に国内で90TWh、世界ではなんと3,000TWhになるとの見通しを出している。つまり先述したEV普及の3倍に相当する電力需要が将来発生する可能性を示唆している。 |

| |

| |

| 2030年の推定は世界のIPトラフィック量に基づく2018年のIPトラフィック量は10.8ZBだったが、2030年に170ZBに到達すると予想されている。このデータ流通量比に応じてサーバー処理の負荷が増加すると仮定すれば電力消費量は15.7倍となる。ただし、流通量に応じてサーバーの処理性能も向上すると考えるのが自然だろう。仮に現時点の最新CPU (1,000Gflops、150W) が2030年のボリュームクラスとなれば、処理能力は3.3倍となり、電力消費量は5倍程度 (データ流通量比/処理能力比) に落ち着くと考えられる。以上のようなロジックから2030年時点の消費電力量は推定されている。(下表:データセンターの消費電力量の推定値 ) |

| |

| 上図は米国スリーマイル島原発事故の画像 |

| |

| 生成AI、頼みは原発…消費電力は通常検索の「10倍」 |

| 出典:click |

| 生成AIを動かすデータセンターでは、24時間態勢で大量のサーバーや冷却設備を動かしており、安定した電力が欠かせない。 原発は発電時にCO2を排出しないうえ、再生可能エネルギーと比べて発電量が安定していることが、米IT各社の投資判断につながっている。 米国政府は23年、世界の原発の設備容量を、50年までに20年比で3倍にする方針を日本政府などとともに表明し、小型原発などの開発を支援する。 国際エネルギー機関(IEA)の1月の発表によると、22年に約4600億キロ・ワット時だった世界の生成AI関連の電力消費量は、26年に1兆キロ・ワット時を超える可能性がある。 日本の年間電力消費量を上回る規模だ。 日本でもデータセンター増設やAIの普及で電力需要は増えると見込まれている。 |

| 【ニューヨーク=小林泰裕】生成AI(人工知能)を開発する米国のIT企業で、原子力発電所から電力を調達したり、小型原発を開発中の新興企業に投資したりする動きが広がってきた。生成AIの開発やサービス提供には膨大な電力が必要となるため、二酸化炭素(CO2)を排出せず、安定して発電できる原子力発電が注目されている。 |

| 米マイクロソフト(MS)は9月、米スリーマイル島原子力発電所1号機(約84万キロ・ワット)から20年間、電力を購入する契約を結んだと発表した。1号機は2019年に稼働を停止したが、同原発の所有企業が16億ドル(約2400億円)をかけて改修し、28年までに再稼働させる予定だ。2号機は1979年に炉心溶融(メルトダウン)を起こし、廃炉作業が進んでいる。 |

| 米グーグルは10月、小型原発を開発する米新興企業カイロス・パワーと50万キロ・ワットの電力の購入契約を結んだ。米アマゾン・ドット・コムも10月、小型原発開発の米新興企業Xエナジーに、他の投資家と協力して5億ドル(約750億円)を投じると発表。「チャットGPT」を開発した米オープンAIのサム・アルトマン最高経営責任者(CEO)らも原発開発企業を支援する。 |

| 生成AI関連事業には大量の電力が必要だ。「チャットGPT」に質問して回答を得る場合、グーグル検索の約10倍の電力を使うという。生成AIを動かすデータセンターでは、24時間態勢で大量のサーバーや冷却設備を動かしており、安定した電力が欠かせない。 |

| 国際エネルギー機関(IEA)の1月の発表によると、22年に約4600億キロ・ワット時だった世界の生成AI関連の電力消費量は、26年に1兆キロ・ワット時を超える可能性がある。日本の年間電力消費量を上回る規模だ。日本でもデータセンター増設やAIの普及で電力需要は増えると見込まれている。 |

| 日本政府は23年、脱炭素電源として原子力発電を「最大限活用する」との方針を閣議決定し、再稼働を進めている。産業界の期待も高く、日本製鉄の橋本英二会長は7月、政府の有識者会議で「原発の再稼働や新増設が必要になる」と指摘した。政府は、40年度の再生可能エネルギーや原発などの電源構成を柱とした次期エネルギー基本計画を年度内にまとめる方針だ。 |

| |

|

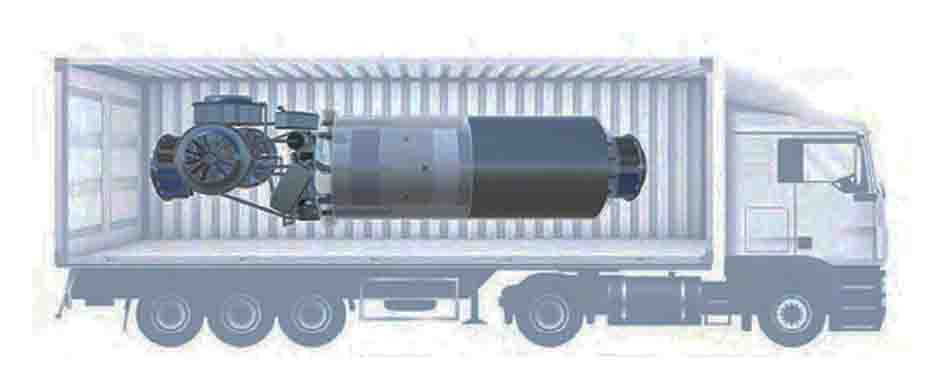

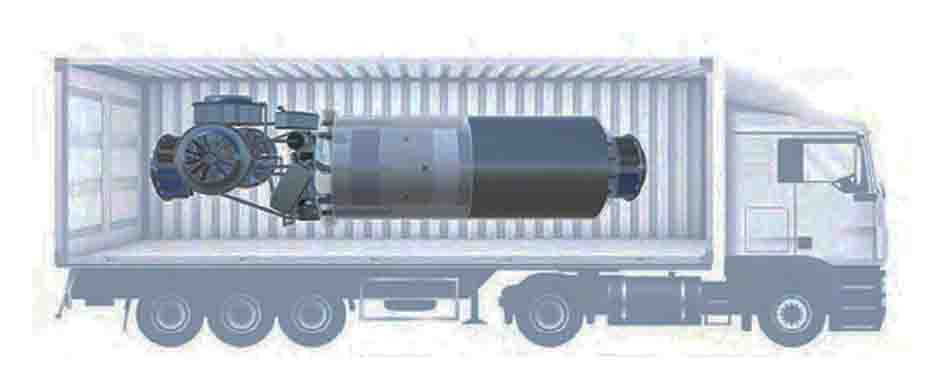

上図:直径1mで25年間燃料交換なし三菱重工の超小型原子炉

|

| 三菱重工業が超小型原子炉(マイクロ炉)の開発を進めている(図1)。炉心サイズが直径1m×長さ2mとトラックで運べる小ささだ。可搬性に優れることから、離島やへき地、災害時の電源として期待できる。次世代原子炉としては電気出力300MW以下の「小型モジュール炉(SMR)」などにも注目が集まっているがマイクロ炉はそのSMRよりも小さい。 |

|

三菱重工によると、マイクロ炉の設計寿命は25年を目標としており、その間の燃料交換を不要にする。想定する熱出力は1MW、電気出力は500kWほど。大まかな比較だが、原子力発電所の大型軽水炉1基あたりの電気出力を1GWとすれば、マイクロ炉は数千分の1。前述のSMRと比べても、数百分の1程度の規模である。運転開始の目標時期は2040年ごろと少し先だ。三菱重工業取締役社長兼CEO(最高経営責任者)の泉澤清次氏は2022年5月に開いた決算説明会で「脱炭素とエネルギー安全保障の観点から原子力が再評価されている」と語り、マイクロ炉を高温ガス炉(HTGR)や高速炉と並ぶ、同社の次世代の原子力技術として位置付けた。

|

| 上図:マイクロ原子炉・高温ガス炉 BANR |

| 出典:click |

| BWXテクノロジーズ(BWXT)の「BANR(BWXT Advanced Nuclear Reactor)」は、電力網の未整備地域や遠隔地での利用を想定した、電気出力1,000~5,000kWの輸送可能な極小原子炉の高温ガス炉。電気、プロセス熱、またはその両方を出力するコージェネレーション・モードなど、出力に柔軟なオプションを提供する。 |

| |

| 上図:レールガン |

| レールガンとは、電磁力を利用して金属弾を超高速で発射する兵器です。 |

① 火薬を使わない:電気エネルギーだけで発射するため、爆発物によるリスクが小さい。② 超高速弾丸:秒速2,000~3,000メートルに達することもあり、マッハ6以上にもなることがあります。③ 高精度な軌道制御が可能:レーザー誘導や電子制御との組み合わせによって高い命中精度を誇ります。④ 高い貫通力:装甲を貫く力は従来の砲弾以上とも言われており、極超音速ミサイルの迎撃も視野に。

|

| レールガン開発に関わる日本企業一覧(詳細版) |

| 出典:click |

| |

| 意外と知っている人がいない「原爆を生んだのは相対性理論だ」という事実 |

| 出典:clik |

| |

| 原爆の起源をたどっていくと、アインシュタインが1905年に発表した論文の E=mc(2乗) という公式にたどりつきます。ちなみに、eはエネルギー、mは質量、cは光速です。 |

| この式は、アインシュタインが特殊相対性理論の帰結として導き出したもので「物質が持っている質量とエネルギーは等価である」「質量はエネルギーに変換できる」という記述です。 |

| 具体的に言うと、1グラムの物質を完全にエネルギーに変換すれば、広島に落とされた原爆の約3倍のエネルギーが得られることを示しています。 |

| しかしアインシュタインがこの公式を発表した頃の物理学者は、まだ原子が実在することを信じていなかったので、この式を見ても、「人類に核兵器開発への扉を開くものだ」と気付いていた人は誰もいませんでした。 |

| ちなみに、物理学者に原子の実在を信じさせたのは、相対性理論と同じ年にアインシュタインが発表した「ブラウン運動」に関する論文です。 |

| アインシュタインはこの年(1905年)にもう一つ、量子力学の基礎となる《光量子仮説》も発表しています。 |

| 《特殊相対性理論》《ブラウン運動》《光量子仮説》はすべて現代科学の基礎となっているものです。そのためアインシュタインがこの三つの論文を発表した1905年は、科学の世界では《奇跡の年》と呼ばれています。 |

| ちなみにこのときのアインシュタインは、まだ物理学者という肩書を持っておらず、この三つの論文を発表した後4年間は、どこの大学に物理学の教授として雇ってもらおうと就活しても採用されませんでした。 |

| 兵器としての「量子技術」 |

| 出典:clik |

| 激化する米中開発競争の行方 |

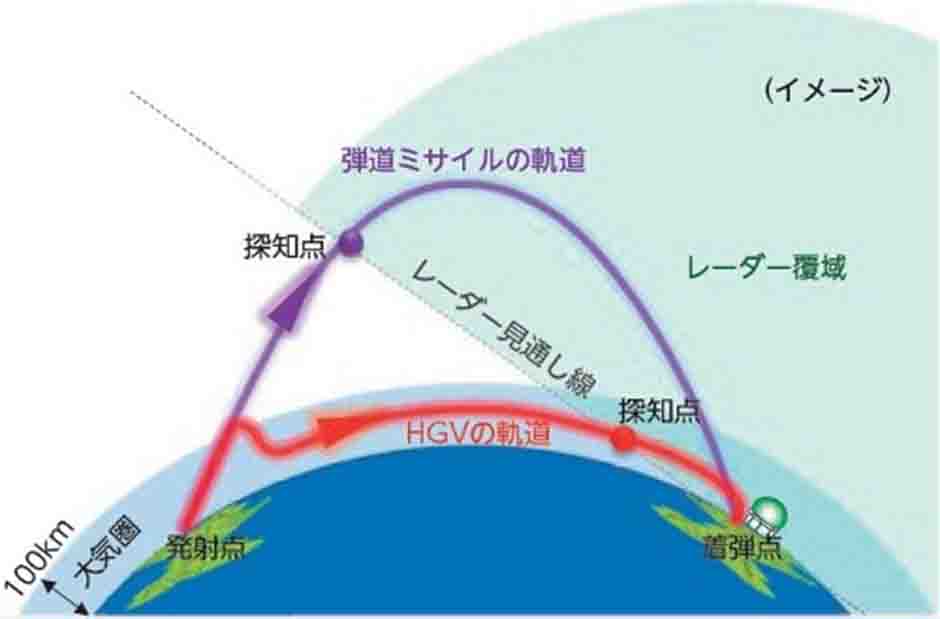

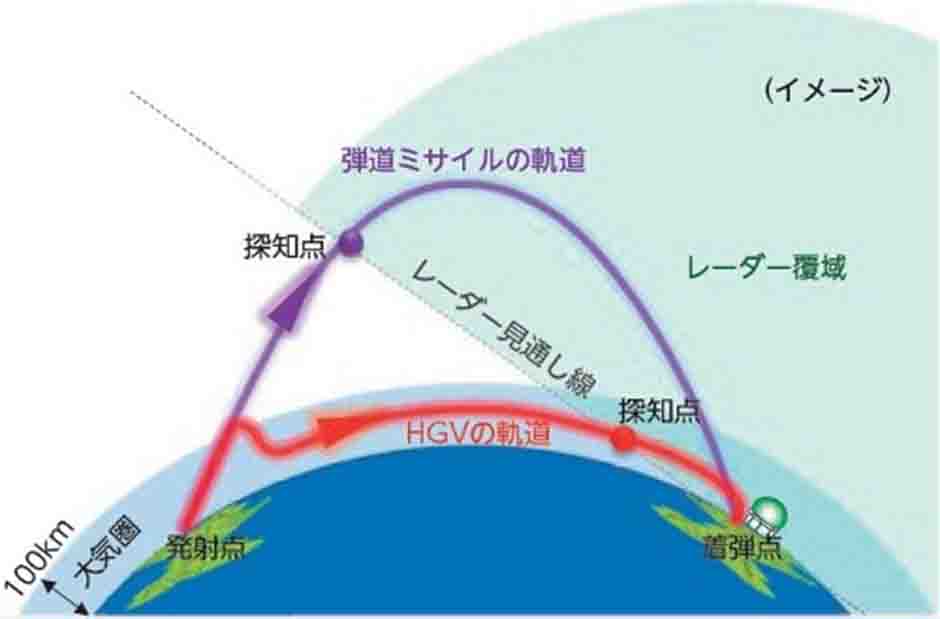

第二次世界大戦において暗号とレーダーが戦争の様相を変えたように、量子テクノロジーを用いた兵器が将来の戦争を大きく変える可能性がある。ステルス機を探知する量子レーダーや微弱な磁気の変位を検知できる量子コンパスなど、戦局を左右する量子兵器の開発競争が、米国と中国の間で始まっている。

|

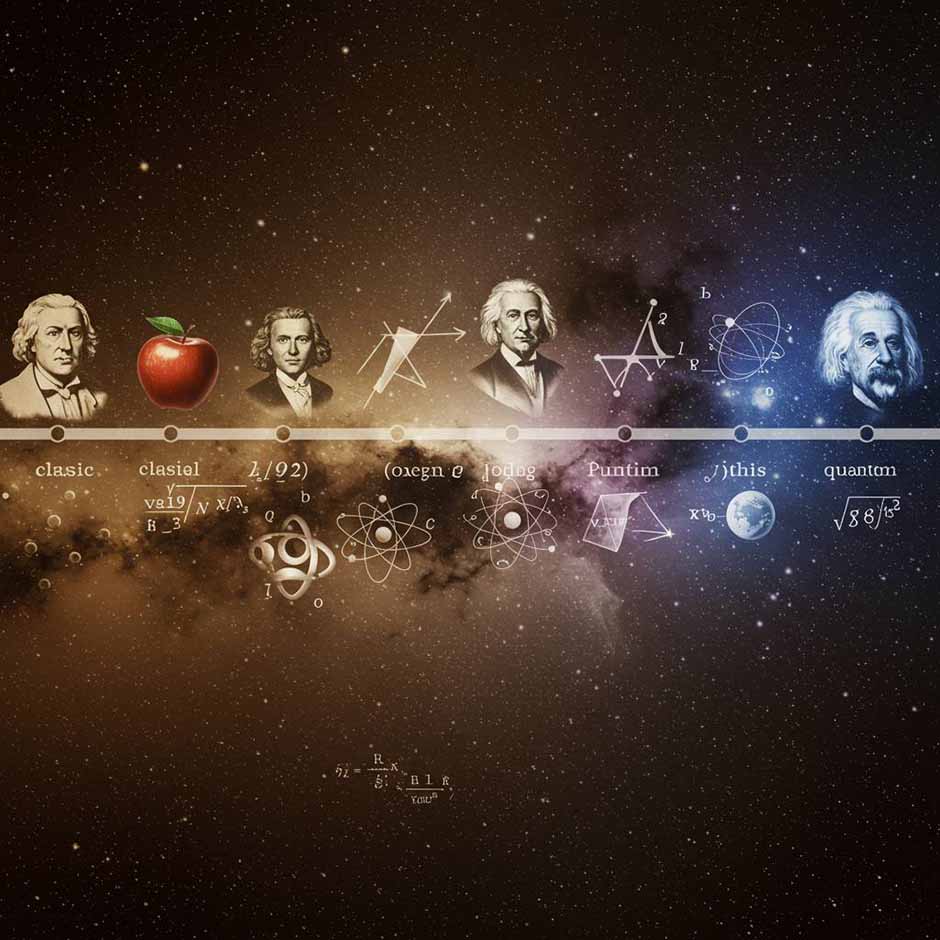

| 物理学のパラダイムシフト:時代を超えた理論の進化 |

|

出典:clik

|

宇宙の謎、時間の本質、そして私たちの存在の根幹を解き明かす「物理学」。この学問は常に進化し、私たちの世界観を何度も塗り替えてきました。ニュートンからアインシュタイン、そして量子力学へ―物理学の歴史はパラダイムシフトの連続だったのです。

|

近年、物理学は再び大きな転換期を迎えています。暗黒物質の正体、量子重力理論の構築、宇宙の加速膨張の謎など、従来の枠組みでは説明できない現象が次々と見つかっているのです。

|

|

現代物理学は今、歴史的な転換期を迎えています。もしアインシュタインが現代に生き物理学の進化に驚愕することでしょう。量子力学と相対性理論という20世紀の二大柱石から発展した現代物理学は、いくつかの革命的転換点に直面しています。

|

|

第一の転換点は「量子重力理論」の探求です。アインシュタインの一般相対性理論と量子力学は、それぞれマクロとミクロの世界を見事に説明しますが、両者を統合する理論は未だ完成していません。弦理論やループ量子重力理論など複数のアプローチが提案されていますが、決定的な実験的証拠はまだ見つかっていません。この統一理論の確立は物理学最大の挑戦と言えるでしょう。

|

第二の転換点は「ダークマター・ダークエネルギー」の正体解明です。宇宙の質量エネルギーの約95%を占めるとされるこれらの未知の存在は、従来の物理学の枠組みでは説明できません。WIMPS(弱い相互作用をする大質量粒子)やアクシオンなど様々な候補が提案されていますが、直接検出には至っていません。この謎の解明は宇宙論に革命をもたらすでしょう。

|

第三の転換点は「量子情報科学」の爆発的発展です。量子コンピュータや量子暗号など、量子力学の基本原理を情報処理に応用する分野は、技術革新だけでなく物理学の基礎理論にも影響を与えています。Google、IBM、Microsoftなどの大手テック企業が研究開発に巨額投資をしており、量子優位性の実証は物理学と情報科学の融合を加速させています。

|

第四の転換点は「素粒子物理学の新標準」の模索です。ヒッグス粒子の発見で標準モデルが完成したように見えましたが、ニュートリノ振動や物質・反物質非対称性など説明できない現象が残されています。超対称性理論や拡張ヒッグスセクターなど、標準モデルを超える理論の検証が進んでいます。CERN(欧州原子核研究機構)のLHC(大型ハドロン衝突型加速器)のアップグレードによって、新たな発見が期待されています。

|

第五の転換点は「多宇宙(マルチバース)理論」の台頭です。インフレーション宇宙論や弦理論の帰結として提案されたこの概念は、物理学の哲学的基盤に挑戦しています。我々の宇宙は無数の宇宙の一つに過ぎないという考えは、物理定数の微調整問題に新たな視点を提供しますが、検証方法については議論が続いています。

|

これらの転換点は相互に関連しており、一つのブレークスルーが他の分野に連鎖的な影響を与える可能性があります。物理学のパラダイムシフトは、単に学術的な変革にとどまらず、エネルギー生産、計算技術、宇宙探査など社会全体に広範な影響をもたらすでしょう。アインシュタインが遺した「想像力は知識よりも重要である」という言葉は、現代物理学が直面する課題においても真理であり続けています。

|

|

量子物理学の裏面は殺戮兵器の歴史です。南無

| 戦争・自然破壊・貧富格差拡大の裏面を背負う現代科学 |

|

工業製品に埋もれた消費社会とは距離を置いた、内陸アジアの自然と人間を紹介いたします。此処には、私たちの美意識の源泉・文化の源泉が数多く現存し、自分が知らない事に驚きます。此処には有史以前から今も変わらない人跡未踏の雪山や氷河、Om地帯の広大な砂漠や標高5000mの草原、アジアの大河の源、幾百千年来の隠れ里等など、枚挙に暇の無い非日常が今も生きています。大地と太陽・水と植物・自然の恵みを友に、人工のエネルギー消費はゼロで暮らす人々も沢山います。此の地の地下資源を世界は注視しています。近い将来の「地下資源」枯渇時に、工業生産國は衰退・崩壊する「現代文明の病理」を背負っていますが、内陸アジアは背負っていません。でした。今は状況が変化しています、この問題を終章「黙示録」で考察しています。21世紀以降の急速な地球規模の市場経済化&軍事化は地球温暖化(出典1:C!ick) 。 (出典2:Click)を加速しています。温暖化・大気汚染は現代文明が自滅するまで続くと思いま。桃源郷はその時どの様な姿で生き残るのでしょうか。話は飛びます、「人類が火を使った最も古い証拠の発見は、イスラエルにある約79万年前の遺跡」と言われます(出典3:Click)。人類の歴史は其の延長線上ですが、只今は新規参入のエネルギーが主役です。1905年にアインシュタイン発表の論文 E=mc (2乗)は「量子物理学」誕生させ、「原子爆弾」で人々の知る処と成りました。この式は、アインシュタインが特殊相対性理論の帰結として導き出したもので「物質が持っている質量とエネルギーは等価である」「質量はエネルギーに変換できる」という記述です。具体的に言うと、1グラムの物質を完全にエネルギーに変換すれば、広島に落とされた原爆の約3倍のエネルギーが得られることを示しています。「量子物理学」は「産・軍共同体」の手でデジタル文明を生み、地球を「0.1秒」の世界に凝縮し「現代文明の病理」を深化させています。が、源泉は地下資源(出典4:Click)です。此の複雑怪奇地味朦朧に迫りたく、「内陸アジアの貌」「量子物理学ノート」「黙示録」を一つの物語としてNet上に描きました。