白岩吉明オフィシャルサイト、山岳写真ネットギャラリー、「内陸アジアの貌・フンザ物語・横断山脈・ウイグルの瞳」「エヴェレスト街道」「チベットのヒマラヤ」「ランタン谷」「黙示録」「

|

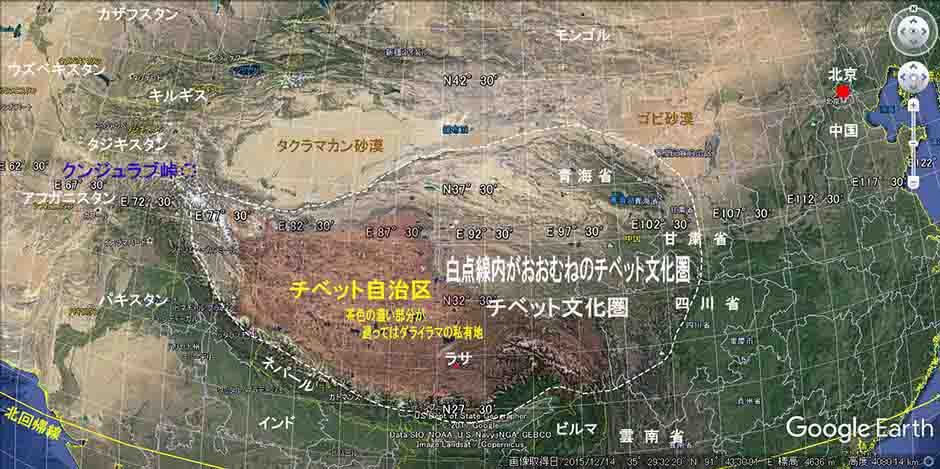

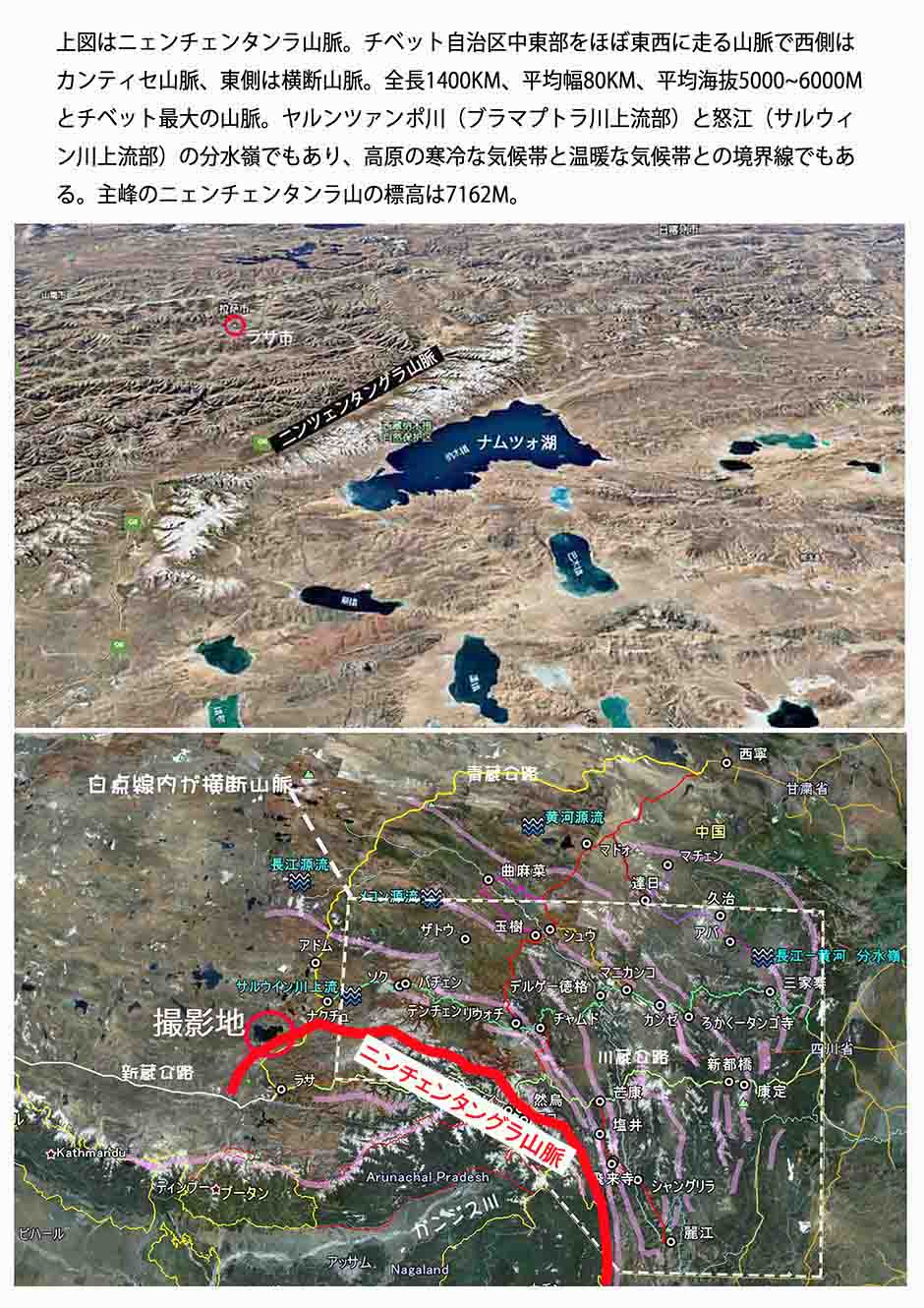

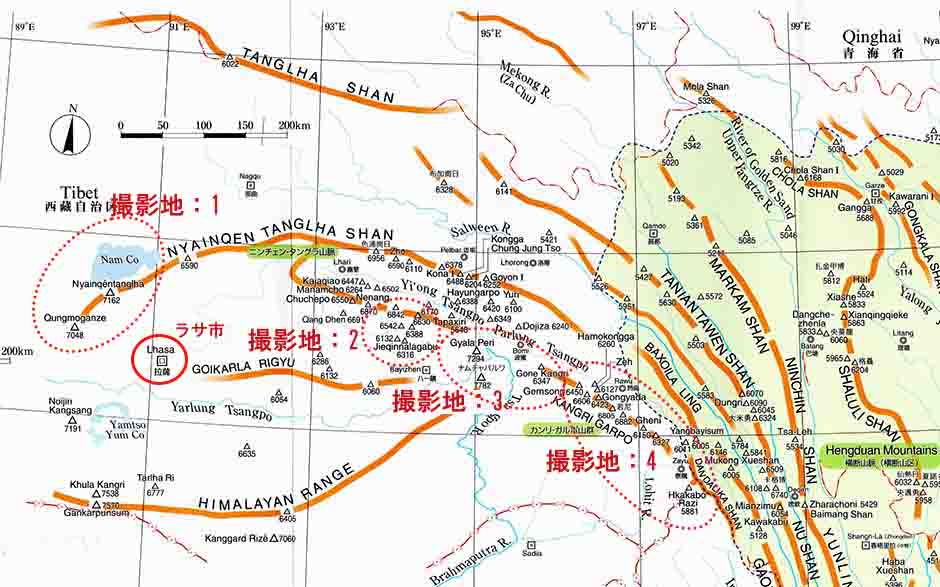

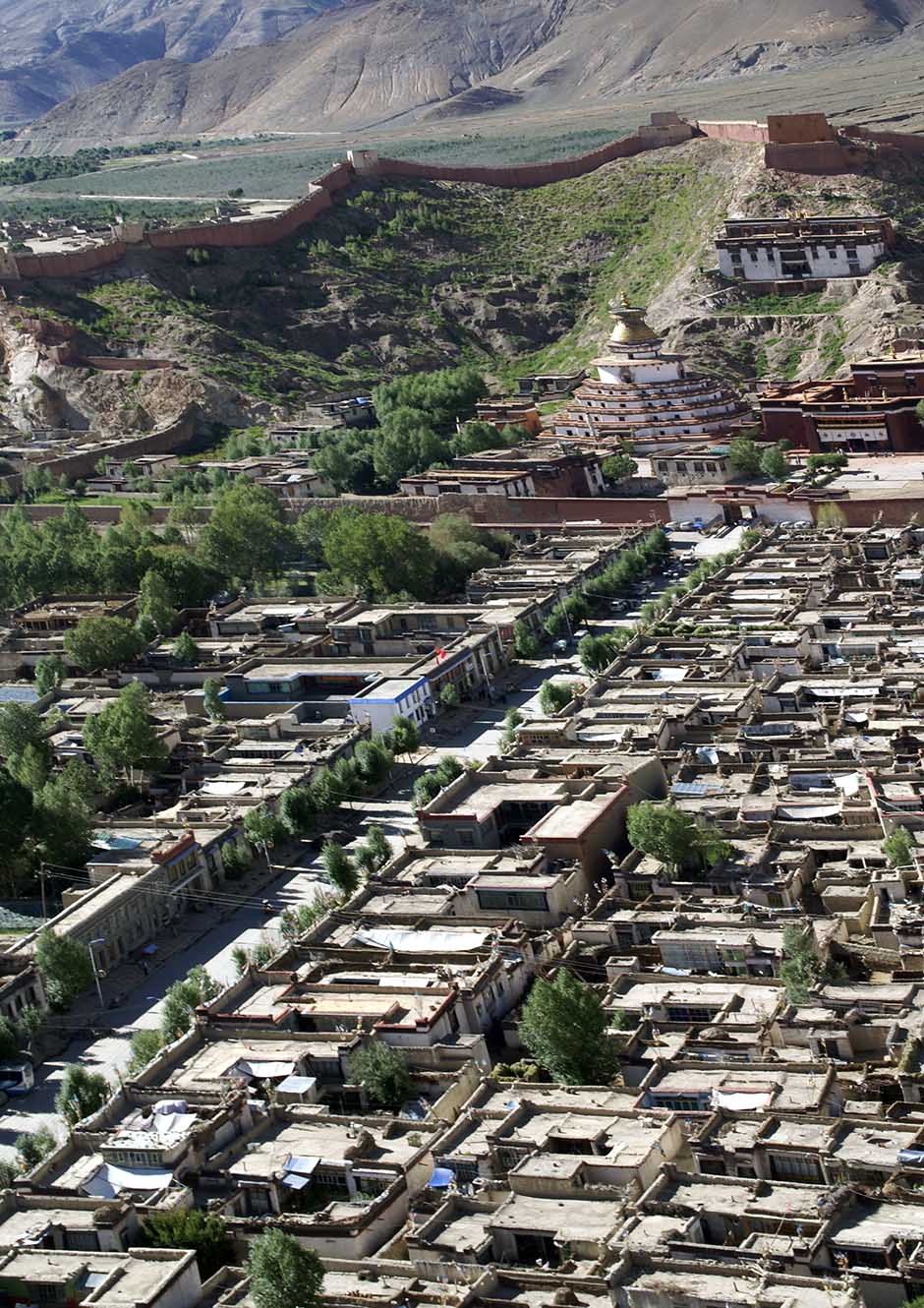

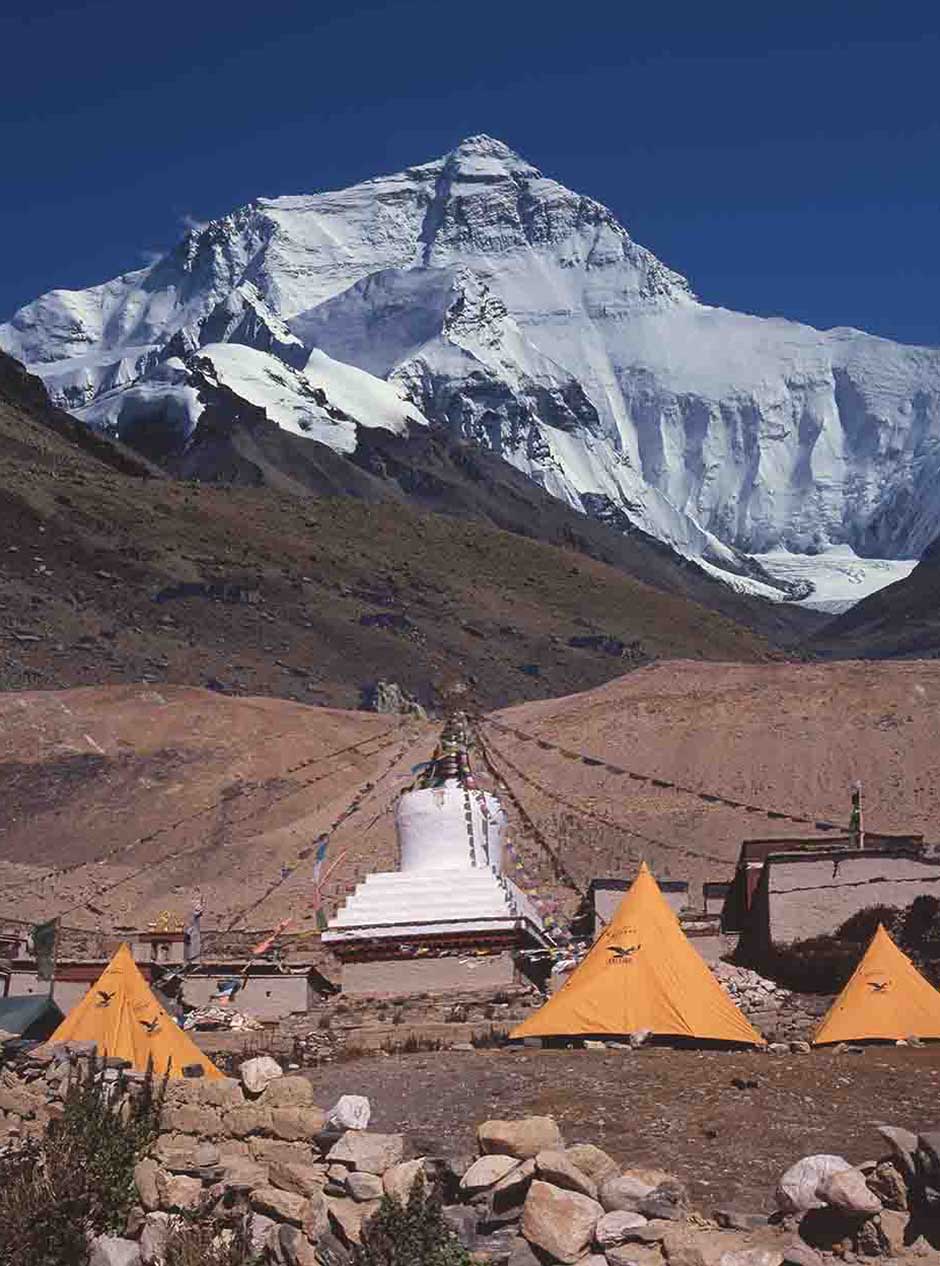

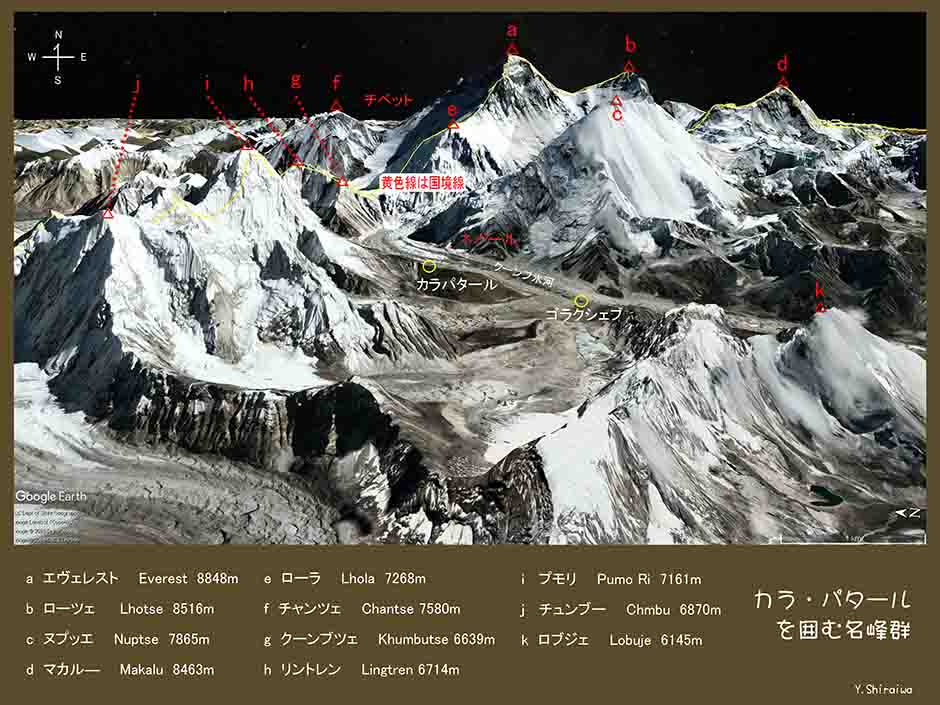

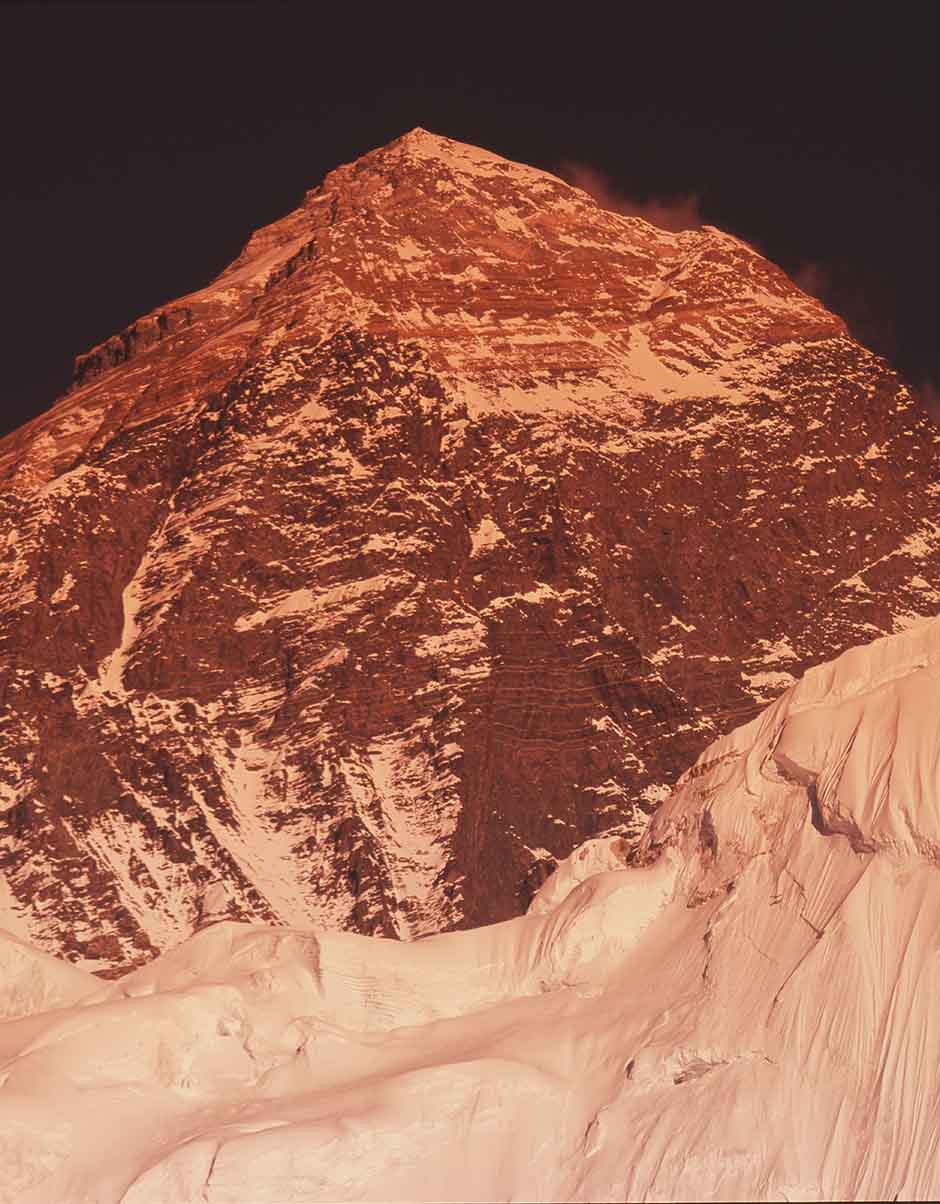

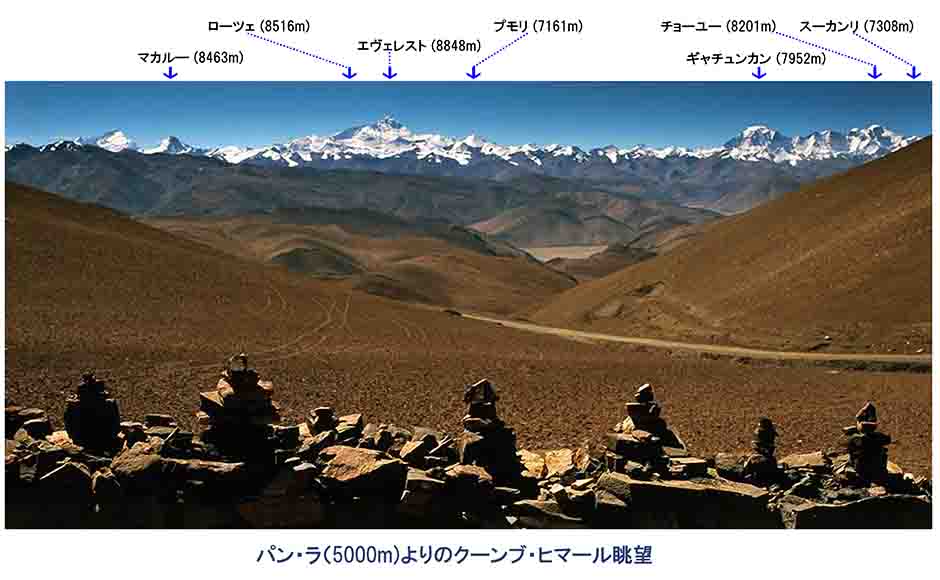

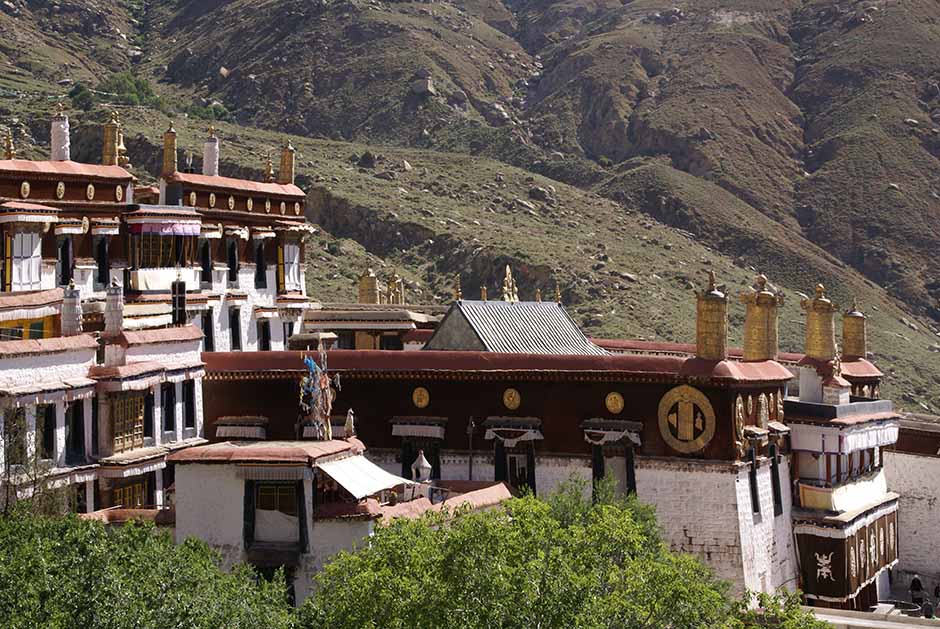

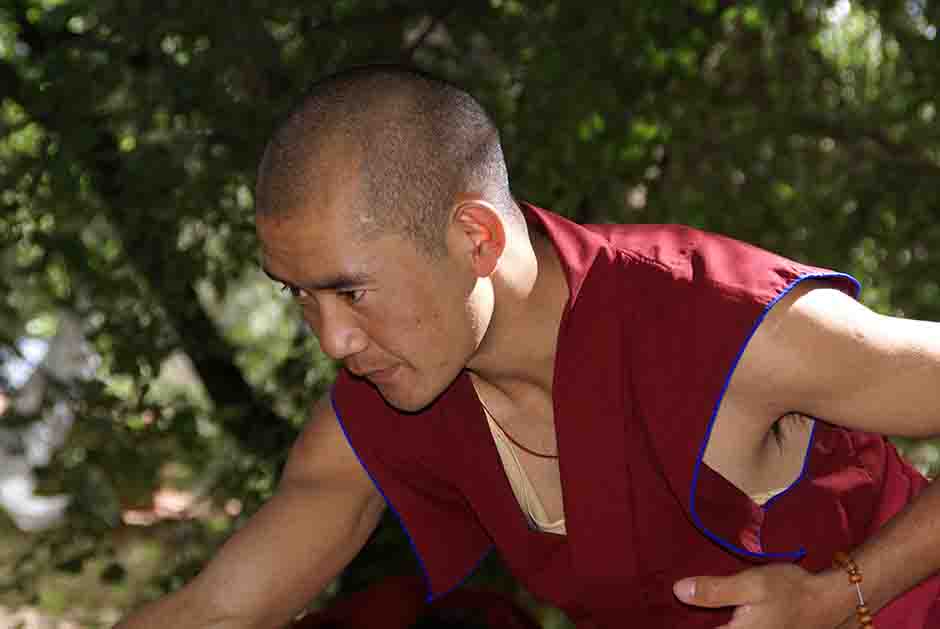

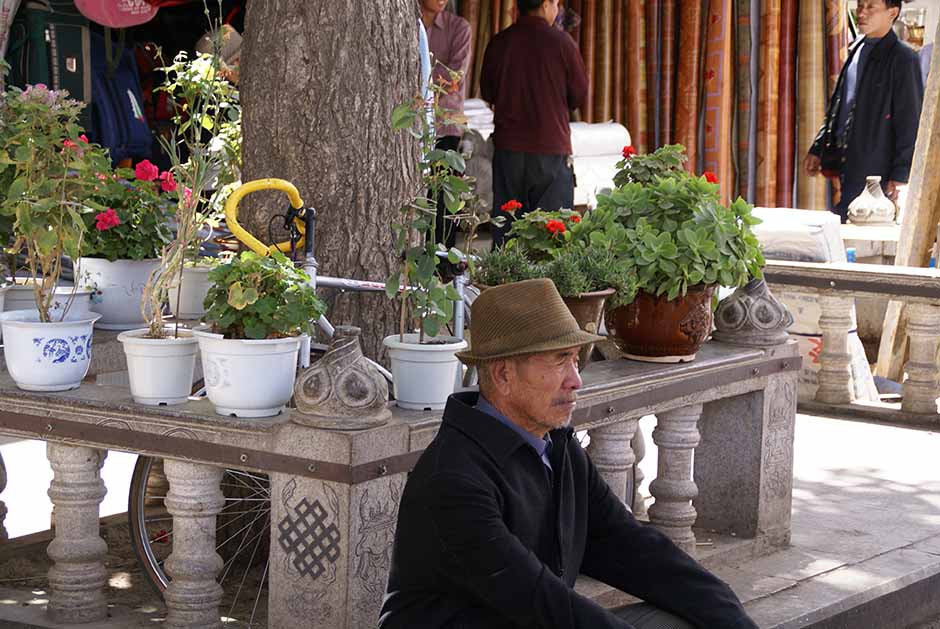

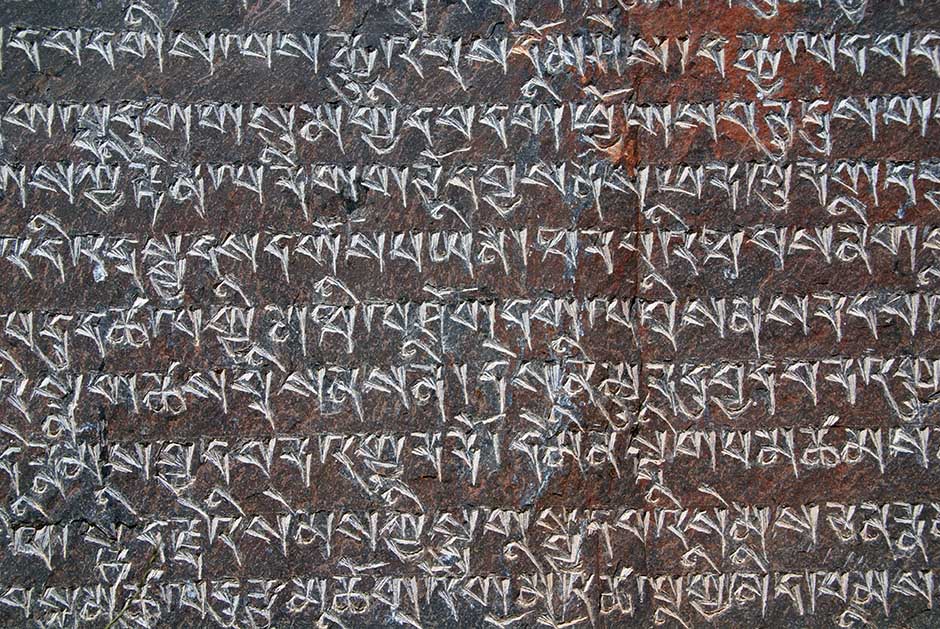

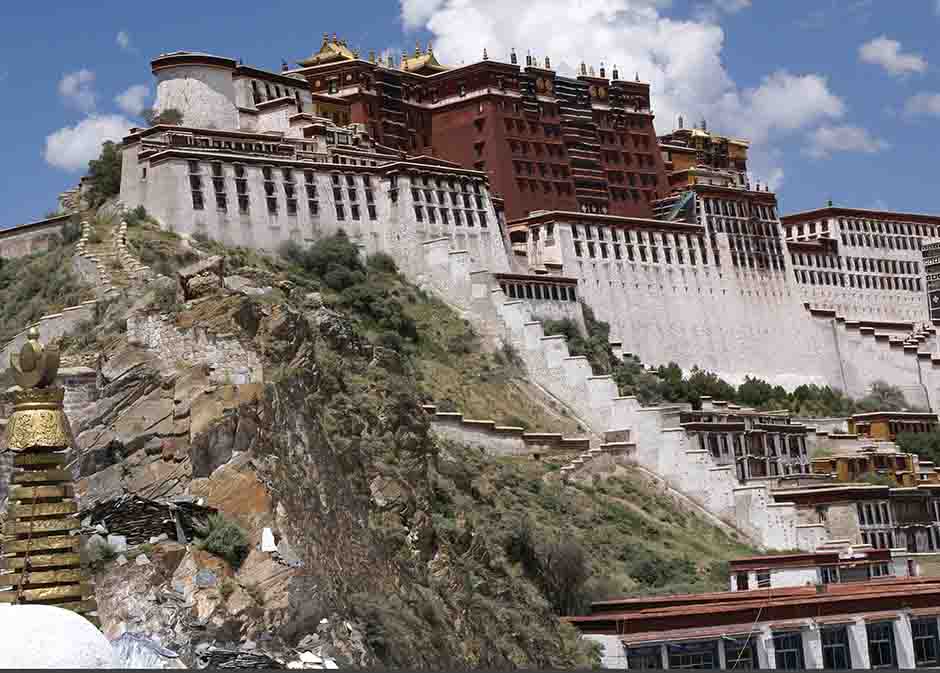

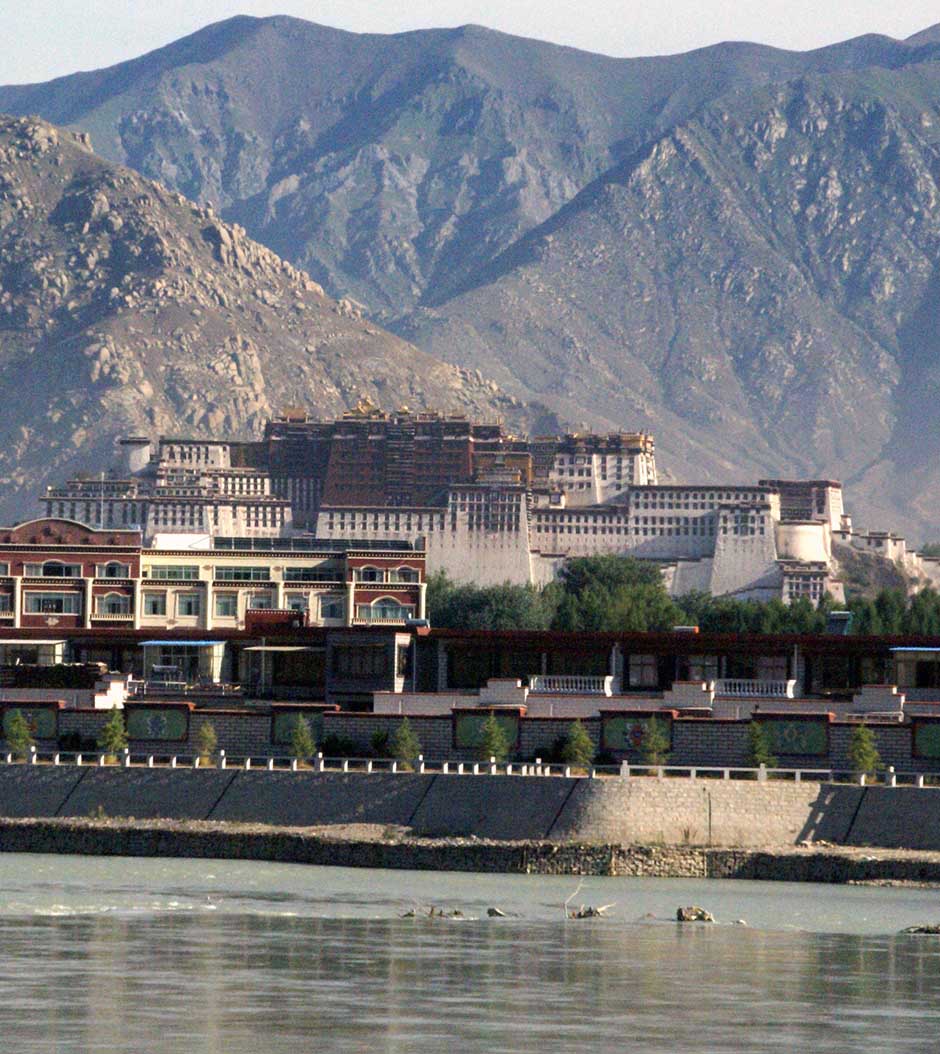

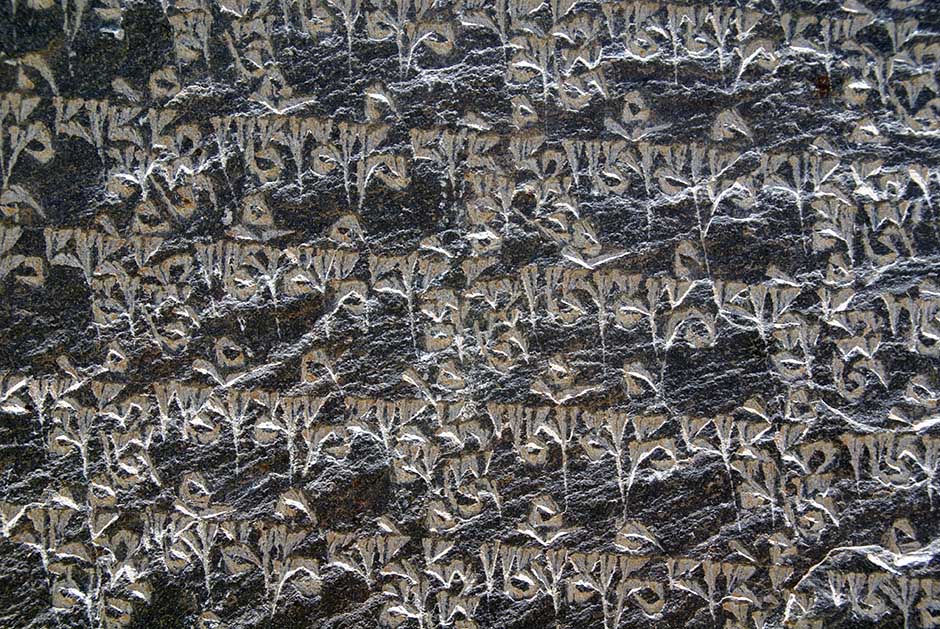

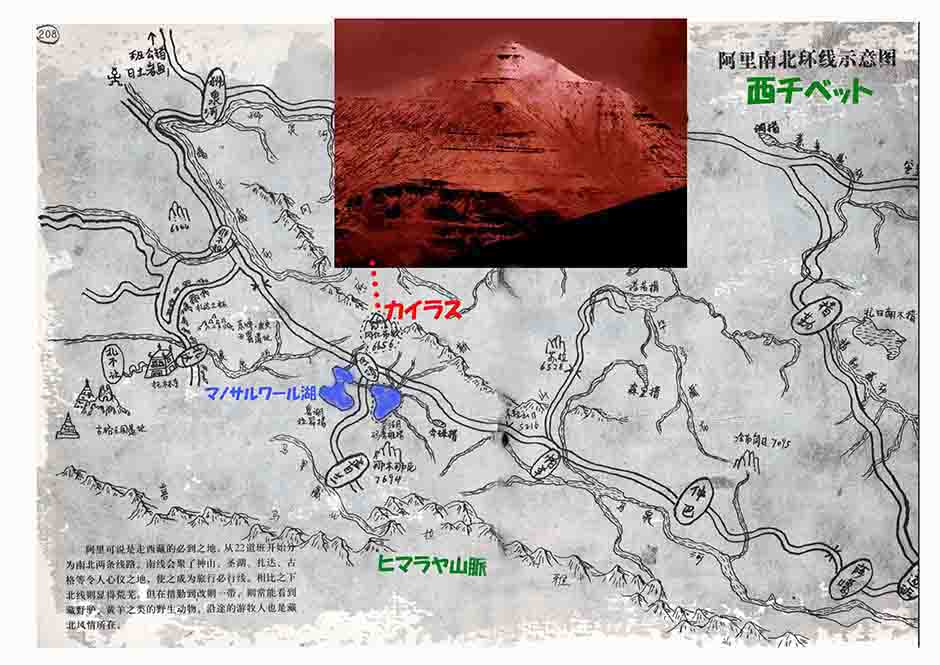

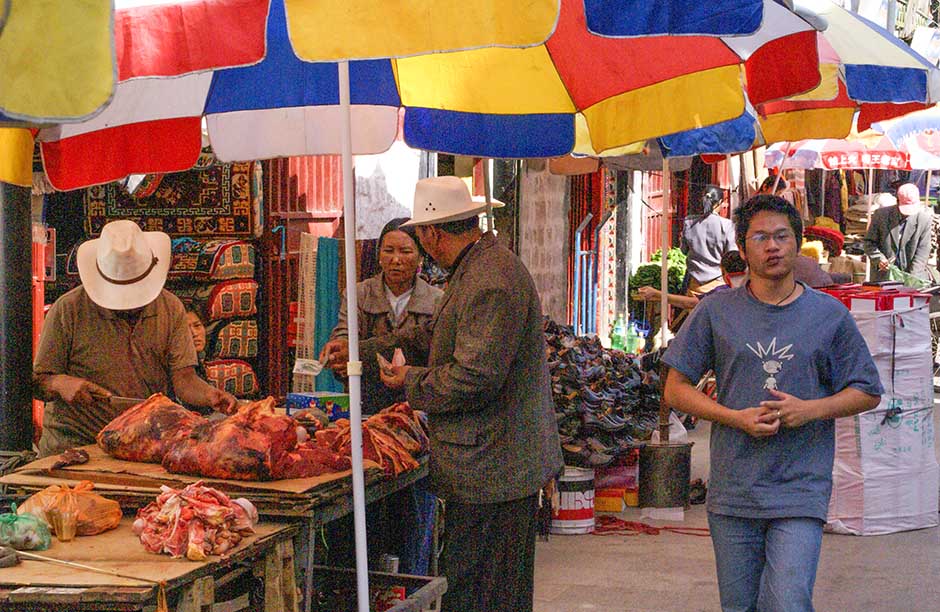

工業製品に埋もれた消費社会とは距離を置いた、内陸アジアの自然と人間を紹介いたします。此処には、私たちの美意識の源泉・文化の源泉が数多く現存し、自分が知らない事に驚きます。此処には有史以前から今も変わらない人跡未踏の雪山や氷河、0m地帯の広大な砂漠や標高5000mの草原、アジアの大河の源、幾百千年来の隠れ里等など、枚挙に暇の無い非日常が今も生きています。大地と太陽・水と植物・自然の恵みを友に、人口エネルギー消費ゼロで暮らす人々も沢山います。この地域の総面積は日本の国土の20数倍・北米の面積にも相当し、此の地の地下資源を世界は注視してます。近い将来の「地下資源&エネルギー」枯渇時に、工業生産國は衰退・崩壊する「現代文明の病理」を背負ってますが、内陸アジアは背負っていません。でした。今は状況が変化してます。この問題を4章「黙示録」で考察してます。21世紀以降の急速なグローバル化(市場経済化&軍事化)は環境破壊と共に、この地にも押し寄せてます。 |